塞尔维亚电影导演埃米尔·库斯图里察于1954年出生在萨拉热窝。他一开始是一位南斯拉夫导演,但内战过后他成为了一位塞尔维亚导演。他一共拍摄了九部长片,《你还记得多莉·贝尔吗?》(Do You Remember Dolly Bell?,1981),《爸爸去出差》(When Father Was Away on Business,1985),《流浪者之歌》(Time of the Gypsies,1988),《亚利桑纳之梦》(Arizona Dream,1993),《地下》(Underground,1995),《黑猫白猫》(Black cat, White Cat,1998),《生命是个奇迹》(Life is a Miracle,2004),《给我承诺》(Promise Me This,2007),《送奶路上》(On The Milky Road,2016),以及两部纪录片,《巴尔干庞克》(Super 8 Stories,2001)和《马拉多纳》(Maradona,2008)。其中第二部影片《爸爸去出差》在戛纳电影节赢得了金棕榈奖。在那之后,他在所有人的关注下走上了国际的舞台。他的下一部影片《流浪者之歌》又为他赢得了戛纳电影节的最佳导演奖。而他的第五部影片《地下》,终于为他带来了全世界的瞩目。而那也是塞尔维亚人至今并且永远也无法原谅他的根本所在。

作为世界范围内最重要最有影响力的塞尔维亚导演,埃米尔·库斯图里察在他的祖国却制造了相当多的争议。在他职业生涯的初期,他声称自己是一位南斯拉夫导演。他来自于一个穆斯林家庭,并从小就和其他穆斯林、天主教徒和东正教基督徒一起生活在多种族的环境中。然而因为当时他们住在一个口号是“兄弟与团结”的共产主义国家,没人在乎这些宗教的多元化。时间已经证明至少他们中的一部分是被此误导了。后来大家才发现人们其实很长时间以来都预期着一场战争,而当马歇尔·提托(Marshal Tito)在世的时候,南斯拉夫社会主义联邦共和国(Socialistic Federal Republic of Yugoslavia)仅仅因为他的凝聚力而存在着。而当他去世后,共和国依靠着民众对“兄弟与团结”能够长存以及“人人平等”的错觉而苟延残喘。是的,他们过去和现在都是平等的,民族主义者们却告诉他们不是这样的。他们散布着敌意,并说服人们他们的的邻居和挚友其实是他们最大的敌人,因为他们的国籍是不一样的。他们用一套陈腐但仍然真实存在的巴尔干老把戏成功地破坏了人们的友谊,而《地下》里的一句台词很好的描述了这一切:“战争始于兄弟间的杀戮”。整个巴尔干半岛的神话都浓缩在这句话里。所有居住于此的民族都继承了这个特质,那些游历过巴尔干的人也深有体会。这种精神在前一秒还代表着无边的友爱,下一秒就可能触发杀戮的本能。唯一能始终联系巴尔干半岛上的各个民族并最恰当的诠释这种精神、这种对生活的热爱的东西,就是巴尔干的音乐了。它不是波斯尼亚、塞尔维亚或者克罗地亚音乐(也不是吉普赛音乐)。它属于他们的全部。它和酒精一起将他们的热情紧紧相连。而我说的酒精,是指“rakija”,一种塞尔维亚(或者应该说南斯拉夫)传统饮品。“最过剩的残暴和最可悲的柔情”,库斯图里察关于巴尔干的这句话也是我们能给予世界关于它的最佳诠释。

这是关于它的故事,关于这个地域的根基多年来不断改变着对他们的态度的故事。但当音乐响起的时候,他们的根源总是能找到他们。

库斯图里察的作品可以根据他使用的音乐被划分为三种类型。第一种包含了他的前三部电影:《你还记得多莉·贝尔吗?》,《爸爸去出差》和《流浪者之歌》。这类电影的音乐可以被称作前南斯拉夫各个地区的传统民俗音乐,其最突出的代表就是“sevdalinka”(译者注:塞弗达林卡,波黑地区独特的民间音乐)——波斯尼亚传统音乐和吉普赛的传统音乐。

“塞弗达林卡是一种波斯尼亚都市爱情音乐。‘波斯尼亚’在这里确定了塞弗达林卡的的发源地,‘都市’确定了它的城市风格,而‘爱情’则决定了它的内容。”欧米尔·博布里克,塞弗达林卡音乐最重要的作曲家之一这样阐释它。其词根“sevdah”是一个土耳其词,意思是深情、叹息、爱情的折磨、炽烈的欲望等等。而“sevdah”的最高境界,也就是爱情的折磨和欲望,是与“dert”(“今天我们还存活着,但我们永远不知道明天会是什么样子”)相关的“karasevdah”。后者在巴尔干国家中十分常见,并常常在东南地区的文学作品中受到赞誉。Sevdah、karasevdah和dert都是东方文化的遗产,而我们也可以说东方音乐(最初是在bağlama,一种地中海地区常见的弦乐器上演奏。它和坦姆布里扎琴很像)帮助巴尔干人民释放了一直驻扎在他们心中的那种特殊情感。

在他的第一部电影《你还记得多莉·贝尔吗?》里,埃米尔·库斯图里察用一首塞弗达林卡歌曲——“萨拉热窝孤独的我”来描述在1960年代南斯拉夫的发展和兴旺仍然集中在类似贝尔格莱德和萨格勒布这样的大城市时,封闭的萨拉热窝的社会大环境。电影中的角色一边喝着rakjia一边唱着这首歌,这样的场景升华着dert,并将悲伤带到了最高的程度。而电影里的一句台词,“太阳还会在萨拉热窝照常闪耀吗?”更细微的描绘了这种大环境。在当地民众的建议下,一支流行乐队诞生了,他们多少弥补了那些找寻不到的兴旺。而意大利流行歌曲“24 milabaci”则打破了彼时的萨拉热窝的闭塞。

在他的第二部影片《爸爸去出差》里,有一首特别突出的塞弗达林卡歌曲——“莫里克兄弟的死亡”。如今,库斯图里察把音乐当作一种叙事的媒介来使用。它不仅再现了萨拉热窝当时的处境,也再现了整个南斯拉夫的原貌。歌词“苏丹沙皇,你如此可恶/当刺刀给予你公正/你整个帝国所代表的暴力”显示了南斯拉夫共产党独揽大权,同时也概述了影片的情节。这首歌在这样的歌词中结束,“巴夏(土耳其古代对大官的尊称)们和维齐尔(译者注:伊斯兰教国家高官)们从不停歇/但没人让波斯尼亚镇定下来”,而这正与真实环境相反,在这个国家每一个对政府机构无恶意的词都会受到严重的惩罚。

第一类里的另一部影片,《流浪者之歌》里充满了吉普赛人的传统音乐。歌曲“生命与欢愉(Ederlezi)”和“Ederleziavela”出现在主人公贝汉(Perhan)生命中的几个转折点上。首先,当他第一次和他的至爱阿兹娜(Azur)做爱的时候,吉普赛人在河上庆祝春天到来(塞尔维亚人在同一天庆祝圣乔治)的镜头平行交错。下一次音乐响起的时候贝汉正离开村庄前往意大利。当他再次回家的时候,发现阿兹娜已经怀有身孕了。他无法相信这是自己的亲身骨肉,因此终日沉醉在酒精和音乐之中,并总是有小号手跟随。这首歌和其他这一类型的库斯图里察的影片里的主题歌一样,述说着别人在欢庆时主人公的孤寂。

我们也可以将他的第四部影片《亚利桑纳之梦》归于这一类。因为其主要的音乐主题之一,“死亡”,是一首19世纪的塞尔维亚民歌“Ajde,Jano”的电子版本。因为它传递出的忧郁的意味,它是塞尔维亚传统里最动人的民谣情歌之一。这种忧郁不仅仅是对在历史上被压抑了太多次的塞尔维亚人民而言,更是对整个人类而言的。那些美妙的歌词(来吧詹娜,来吧我的甜心,让我们把房子卖掉/卖房,舞蹈就好)让压抑的渴望重见天日。这是库斯图里察在这部影片里讲述的飞翔,是对这首歌里的共通的角色的确认。不管是在亚利桑纳还是塞尔维亚,人们都有对自由的需求。除了在地面飞翔以外,什么算是舞蹈呢?

另一方面,这部影片又自成一派。类似由哥伦·布列戈维奇(GoranBregović)和伊基·波普(Iggy Pop)创作的“在死亡之车里”(In the Death Car)这样的音乐,是流行和塞尔维亚民俗音乐元素(女人在场地工作时歌唱)的结合,同时也是舒缓化的吉普赛小号声。伊基·波普的影响在这里十分明显,这也是为什么这部影片不属于第一类型的原因。但是,像“拿钱去”(Get the Money)(它是南斯拉夫最有影响力的乐队之一,白纽扣(White Button)乐队的一首热门歌“让我们去山里吧”(Let’s Go to the Mountains)的变奏。白纽扣的领军人也是哥伦·布列戈维奇)这样的音乐在某种程度上宣告了库斯图里察第二种类型电影的到来和它们独特的音乐风格。

库斯图里察的第二类影片包括他接下来的《地下》和《黑猫白猫》,以及《生命是个奇迹》和《给我承诺》的一部分。这个类别的特点是塞尔维亚吉普赛小号的声音,所以我们似乎感觉它们永远不会停息。如果你不仔细听的话,我们可以说整部影片的音乐其实就是不断循环的一首歌。

《地下》的音乐由哥伦·布戈维奇创作,并秉承了库斯图里察最初对塞尔维亚特征的荒诞呈现的设想。由于小号手是任何塞尔维亚欢庆(偶尔也在葬礼上)不可或缺的一部分,而且我们能真实的在胸腔里感受到这种强有力的小号声,所以也就不奇怪为什么库斯图里察会选择它们来实现他的设想了。有意思的是,小号最开始其实是吉普赛音乐的一部分,但塞尔维亚人也接纳了它们。另一方面,吉普赛人也在他们的传统节目中融入了很多塞尔维亚的曲子。所以在巴尔干,当我们谈论传统音乐的类型时我们常常会说“我们的音乐”,因为很难去辨别某首歌具体是哪种风格。这也是对如今早已经被遗忘的“兄弟和团结”的另一种确认。他的下一部影片《黑猫白猫》和《地下》非常的相似,唯一的区别就是作曲家了。哥伦·布戈维奇在《地下》的音乐中留下了自己的印迹,而《黑猫白猫》里这个角色被前南斯拉夫乐队无烟(Zabranjenopušenje)取代了。

1981年,几个来自萨拉热窝科索沃区的Fuada Midžića街的少年成立了一支乐队,并取名为“无烟”。他们是前南斯拉夫的一种新兴的流行摇滚音乐流派,新原始主义(New Primitivism)的一部分。这个流派是在枯燥无味的新浪漫主义(New Romantism)和新斯洛文尼亚艺术(Neue Slovenische Kunst(NSK))之下应运而生的。在乐队成立之后,滑稽电视和广播节目“超现实主义者的超级榜单”(译者注:Surrealist Top List,南斯拉夫版的Monty Python,节目主要是通过小品的形式来尖刻的讽刺南斯拉夫的政治体系)也诞生了。乐队的成员成为了编剧,演员和导演。无烟的音乐的主要特征是对波斯尼亚(巴尔干)陈规的接纳和夸大。他们是最早承认民谣比摇滚乐在南斯拉夫的历史还要深远很多的摇滚乐手之一。除了他们自己的南斯拉夫身份以外,他们评论了各种各样的身份、个体和民族。埃米尔·库斯图里察在拍摄《你还记得多莉·贝尔吗?》和《爸爸去出差》期间是乐队的成员。他们桀骜不驯的风格带来的各种麻烦在一场演唱会时爆发了。当时一个扩音器突然失灵,而内莱·克拉吉利克(Nele Karajlic)说道,“马歇尔(一个英国扩音器品牌)挂了,我是说那个扩音器。”国家首领认为这是针对最近刚刚离世的马歇尔·约瑟普·布罗兹·提托(Marshall Josip Broz Tito)的挑衅。很快的,到了1987年,他们意识到新原始主义已经彻底生根发芽,而人们也失去了对其讽刺的兴趣,于是他们决定正式废除新原始主义的运动。

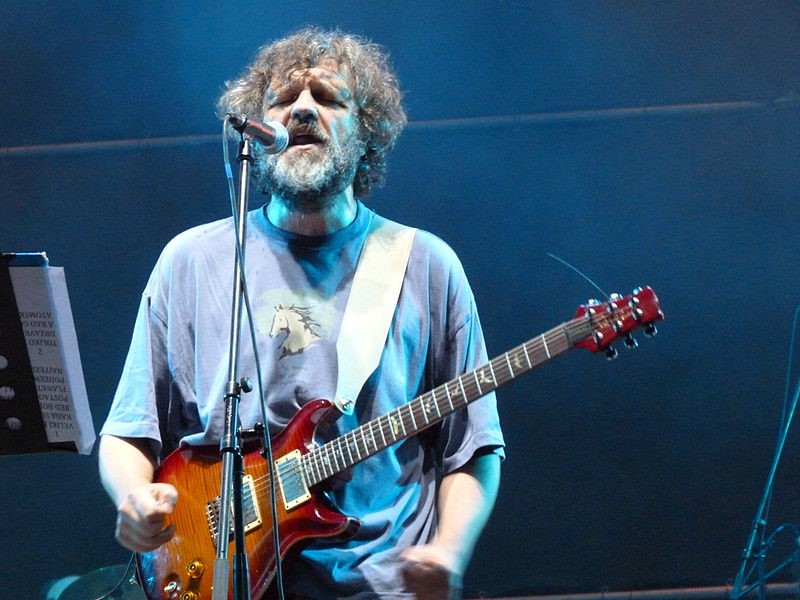

到了1991年,战争在南斯拉夫爆发了。长久以来积攒在人们心中的仇恨彻底的爆发了,他们互相攻击,就好像兄弟和团结从来不曾存在一样。这种观念的变化同样发生在乐队的成员身上。他们开始审视自己作为南斯拉夫人的身份。塞尔维亚人内莱·克拉吉利克离开了不再欢迎他的同胞的多种族的萨拉热窝。而其他人则和塞究·撒克逊(Sejo Saxon)一起呆在这座一夜之间变成穆斯林城市的地方。这部分人在萨拉热窝和乐队继续创作,而内莱·克拉吉利克在贝尔格莱德也没有停下来。这个矛盾在两支乐队以同样的名字发行了专辑之后终于爆发了。没过多久,内莱便将他的乐队更名为“无烟地带”。那段时间,库斯图里察再次加入了乐队,而他的儿子斯奇伯已经作为鼓手跟随乐队多年了。“无烟地带”从新原始主义转型为世界音乐(译者注:world music,指非英美及西方民歌/流行乐的音乐),以及塞尔维亚民间音乐、吉普赛小号和爵士的融合。库斯图里察的纪录片《巴尔干庞克》讲诉的便是八位乐队成员的人生故事。

“无烟地带”一起为《黑猫白猫》创作了配乐,而我在看影片的时候总觉得我似乎在哪听到过这些音乐,却又百思不得其解。唯一的解释存在于这些音乐的创作过程里。它们基于吉普赛人的文化,他们习惯从不同的音乐里截取一些片段然后拼凑在一起,并对自己的偷窃行为毫不知情。“无烟地带”在这里采用了同样的手段。

他的下一部影片《生命是个奇迹》,因其多愁善感的音乐以及之前提到的小号声的间断出现而标志着库斯图里察第二类影片的结束。这部影片预示着他第三类电影作品的开端,而这也反映在塞尔维亚民乐新浪潮——“透波民谣”(turbo folk)的使用上。

由此,如果不考虑最近刚刚在威尼斯电影节首映的《送奶路上》的话,我们只剩库斯图里察的第三类电影的最后一部作品,《给我承诺》。它和《地下》一样只有一种类型的音乐。《地下》里是小号,而现在是吉他和电子琴演奏出的“透波民谣”的旋律。和之前一样,我们好像也在听着不断重复的同一首歌。

新兴的“透波”民乐伴随着南斯拉夫的战后黑暗时期。对那段时期最好的诠释就是街上的罪犯和小酒馆里的粗俗趣味。塞尔维亚传统音乐融合了舞曲的风格,并将塞尔维亚、土耳其、阿拉伯和吉普赛民族音乐揉杂在一起。“透波民谣并不是音乐,它是各种口味和气味的刺耳的混杂,是一种企图最大程度地满足各种品味、各种最低贱的情歌的声音。”给其取名的塞尔维亚音乐人兰波·阿玛迪斯(Rambo Amadeus)说。如今,这种音乐流派被认为是“我们的音乐”,而库斯图里察的《给我承诺》也呈现了它的广泛普及。

“曾经有一个国家”有着它自己独特的音乐。那个国家现在已经不复存在了,但它的人民和音乐还活着。有时候,音乐是展现人们无疆界无缘由的快乐的媒介,而有时候它是治愈最深沉的悲痛的解药。更多的时候,它是催眠曲。人们听见它的时候,会梦想起他们的国家,并记起他们的根源所在。