“做一个业余人,做一个爱好者,感激欣赏所有表达中的变化。”

导语:吉姆•贾木许的《帕特森》(Paterson,2016)描画了居住在新泽西小镇帕特森的一对情侣,帕特森(亚当•德莱佛,Adam Driver 饰)和劳拉(格什菲•法拉哈尼,Golshifteh Farahani 饰)连续七天的生活。“帕特森”同时也是威廉•卡洛斯•威廉姆斯(William Carlos Williams)的一首诗的名字。这篇艾米•陶宾和吉姆•贾木许之间的采访,是在本片于第54届纽约电影节的首映后进行的;与彼之时,贾木许新作关于伊基•波普(Iggy Pop)的纪录片《给我危险》(Gimme Danger,2016)也在首映。

译者注:下文中A为艾米,J即为贾木许

A: 我们来谈谈《帕特森》吧。你给乔纳斯•梅卡斯 (Jonas Mekas) 再版的《电影期刊》(Movie Journal)写了一个封面序言,这本书在某种程度上对你来说很重要吗?

J: 对,我读过一些。

A: 你是在乔纳斯在《村声》(Village Voice)写作时读的吗?我是问关于诗方面的。乔纳斯有句话大概是说,“先锋电影是诗,叙事电影是散文。” 所以我对你,你与电影、诗之间的关系很好奇。你写诗吗?

J: 写。

A: 真的?

J: 我来纽约跟后来被我们称为纽约学派领袖人物的肯尼斯•科奇(Kenneth Koch)还有大卫•沙皮罗(David•Shapiro)一起在哥伦比亚学习。然后荣•帕盖特(Ron Padgett)和大卫在1975年编了一本纽约诗集,算是这种诗派的圣经。

纽约学派在我心里的位置至今也很重。也就是弗兰克•欧哈拉(Frank O’Hara),当然还有约翰•阿什贝利(John Ashbery),肯尼斯•科奇,荣•帕盖特,大卫•沙皮罗,难以置信的诗人,乔•塞拉沃罗(Joe Ceravolo), 弗兰克•利马(Frank Lima)。他们有些诗和垮掉的一代并行,我对垮掉的一代的爱是不同的,但是对我来说,纽约学派是我的教父。

某种程度上对电影也是这样。因为他们的诗很有趣,又很私人化。弗兰克•欧哈拉写过一首非常美的宣言叫做《人格主义》(Personism), 诗里他写道:

“别为世界写诗,为另一个人写诗。写一个爱的便筏给你爱的人,或者写一封有诗意的小信给某个你认识的人。(Don’t write poetry to the world. Write poetry to one other person. Write a love note to someone you love, or write a little poetic letter to someone you know.)”

这首诗对我一直启发很大,并且我一直试图拍那种并不是在山顶对全世界大喊,而是像为我在乎的人写的小信一样的电影。他们真的自始自终得在影响着我。

我也时不时的写诗,但是不太给别人看。多年来我也就拿给大卫•沙皮罗看过几首,他是我的老师。我就是爱这些人。至于《帕特森》,有人说它像一首电影形式的诗,但我觉得它更像是一部诗形式的电影。因为它是一部电影, 我知道乔纳斯的意思,因为诗可以是抽象的,而散文不同。

诗,即使被写在一张纸上,即使你追溯到阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire,法国诗人), 在《画诗》(Calligrammes,1913)中他对于文字在纸上排列方式上玩的把戏使空间和文字变得同等重要……这是很抽象的。散文也可以做类似的事情,但是要以不同的方式。所以我理解乔纳斯对一个特定的电影形式从散文体的限制脱离的观察。诗可以这样做。

我自从青春期时就很爱诗,因为我发现了波德莱尔(Charles Baudelaire)和法国的象征主义者们,自然之后还有兰波(Arthur Rimbaud),然后,这些我看的都是译文,还有里尔克(Rainer Maria Rilke)。接着我发现了沃尔特•惠德曼(Walt Whitman),哈特•克莱恩(Hart Crane)。然后就是华莱士•史蒂文斯(Wallace Stevens),自然而然就引到了纽约学派。

A:那威廉•卡洛斯•威廉姆斯呢?

J:威廉•卡洛斯•威廉姆斯在某种程度上是一种天神的化身(译者注:此次原文为avatar),是“人格主义”的教父。我们在电影中用了一个很明显是他的诗,“只是想说”(译者注:原诗题目为“This Is Just To Say”),它其实就是留在桌子上的一个便条。“我吃了你为早餐留的李子。”这就是弗兰克•欧哈拉所推崇的诗的样子。

威廉•卡洛斯•威廉姆斯在这个体系中非常重要。当然还有他那首更抽象的,足有一本书那么长的诗《帕特森》,老实讲我能理解的也不多。

A:你不理解?

J:我自己和它不太联系的起来。它有点过于抽象,或者说对我而言太哲理化了。不过对于电影《帕特森》来讲,它还是一个巨大的灵感来源,因为这首诗的开头把帕特森这座城市比作一个男人,他甚至描述了瀑布下的石头的形状像一个斜倚着的人。然后我就想,“哇,我可以拍一个在帕特森城里叫帕特森的男人的故事,这个男人是一个工薪阶级的诗人。”

不过威廉•卡洛斯•威廉姆斯不是工薪阶级,他有个儿科医生的工作,在闲暇时写诗。他一生接生了超过2000个小孩。我喜欢这种有其他工作的诗人。弗兰克•欧哈拉曾经是现代艺术博物馆(MoMA) 的馆长,华莱士•斯蒂文斯曾是一个保险公司经理,有次他得奖的时候他的同事说:“什么?华莱士还写诗?我完全不知道。” 他可是美国历史上最伟大的诗人之一啊!其他很多诗人也是这样,罗伯特•瓦尔泽(Robert Walser)曾经是个官僚,像卡夫卡(Franz Kafka)一样。你必须在写诗时有个其他的工作。从没有诗人写诗是为了赚钱。

在离我第一次去帕特森的大概25年后,我开始为这部电影记一些模糊的笔记。我去看了这个诗人曾居住的地方,做了一个为时一天的短途旅行,去了帕塞伊克瀑布,在亚当•德莱佛——电影中的帕特森——坐过的地方坐了会儿,然后围着那些工厂建筑走了一圈。

因为威廉姆斯,以及在那里长大的艾伦•金斯堡(Allen Ginsburg),那里有各种奇怪的关系网。威廉•卡洛斯•威廉姆斯还是罗伯特•斯密斯森(Robert Smithson)的儿科医生。

A:是吗?

J:是啊。我挺惊讶的,因为我特别喜欢罗伯特•斯密斯森。

A:所以他1967年著名的《艺术论坛》(Artforum)里的照片散文——《帕塞伊克纪念碑》(The Monuments of Passaic)就是基于一个他住过的地方的公交车之旅。

J:对,他是那个区域的人。还有德拉瓦族,那些土著人,在帕塞伊克瀑布下建过一个营地还是村落。那一定曾是一个极美的居住地。但那是在欧洲人来之前了。

帕特森的历史很迷人。亚历山大•汉密尔顿(Alexander Hamilton)把它想象成一个乌托邦式的,第一个工业化的城市,它也确实变成了那样,然后它成了一个无政府主义和纺织工人罢工的温床。1835年的时候几千个纺织工人集体罢工了。他们中有2000个是爱尔兰孩子,他们因为一周工作六天,每天工作13个小时而罢工。他们其实输掉了罢工,但是把每日工作时长减到了11个半小时。那里还有很多意大利的无政府主义者。

A:我以前会去帕特森,我父亲曾是个服装厂商,他会去帕特森买丝绸。

J:因为19世纪起那里就是丝绸的中心。帕特森是个非凡的地方,不过现在,很艰苦……

A:我正想说,现在我们听到帕特森都只是在那些关于纵火和谋杀的可怕夜间新闻里。

J:要么就是唐纳德•川普(Donald Trump)说的9/11之后帕特森所有的穆斯林们都在欢呼——这是他的幻想世界。帕特森是个艰苦的地方,我们的电影并不是一个帕特森的社会文献,而是一个想象中的帕特森。但是我们在视觉上是尊重它的,也尊重了它的种族多样性,因为这些差异非常迷人。

帕特森有着美国除密歇根迪尔伯恩市之外最大的人均阿拉伯和中东人口比例,以及巨大的南美人群。显然,这里曾有很多爱尔兰人和意大利人,在内战之后又有了很多非洲裔美国人。它限制仍然非常多样化。

A:继续说一下诗,我在看你的电影之前又读了一遍《帕特森》。但是我停在了威廉姆斯的诗《红色的手推车》(The Red Wheelbarrow)上,诚如它在那页纸上呈现的方式。

J:对,完美。这个停顿,它的样子,作为一个世俗的,不太引人注意的,没有实际重要性的小细节非常美。在多伦多的问答会上不停有人问我们《帕特森》里某个事物的重要性,我说:“我认为我们想做的,是反对重要性。”

我觉得挺好玩的,因为这部电影正是关于事物的不重要性。总之,《红色的手推车》是个恰当的例子,很美。

A:我把那首诗和帕特森每天回家摆正信箱联系起来想过。你是怎么想出揭露这个滑稽谜底的时间的?你怎么决定哪一天让我们看出狗是元凶的?

J:这个不是写出来的,而是剪辑出来的。对我来说,拍摄是为了捕捉事物,而剪辑是用把他们组合起来。显然我有一个剧本和想法,但是你必须在剪辑中找到它。

还有一个例子就是,有一个非常非常傻的笑话说,公交车变成一个火球。当那个年长些的女士从公车上下来时说这话,只是有一点点好笑。然后当劳拉重复时,你会想“好傻啊。” 但是等到被重复第三次时,对我而言,它又变得搞笑了,这些你在剪辑前不会知道。这些片段被拍摄的方式,使它们是模块化的、可移动的。比如,在一周的中段,他去酒吧,什么都没有发生。他只是四处看看,仅此而已。

在剧本里是周四的晚上,但是组合起来后感觉不太对,就改到了周三的晚上。至于我们应该什么时候看到狗跑出来弄乱,踢邮箱,我直到剪辑时才知道。

那些双胞胎们甚至都不在剧本里,只是我们开拍时有对临时演员是双胞胎,才让我想到,“诶,对了。”所以我就放进去了。我又拍了更多的双胞胎,但是多少对才是太多了呢?所以我必须拿掉一些,或者决定应该把他们放在哪。对我而言,一部电影是在剪辑室里组合起来的,因为我只写一个剧本草稿。

A:真的吗?

J:对啊,我不会重写。但是当我们开始工作时……好吧,我在跟马克•弗雷德贝格 (Mark Friedberg) 一起工作,他是一个很出色的设计师,我们当时在找场地,我会记笔记。然后我选了格什菲•法拉哈尼和亚当•德莱佛做主角,有些地方就要做修改。哪怕是在拍摄时,我也会说,“哦,也许我需要双胞胎。”然后我就看到临时演员里有双胞胎。所以我就这么一直修改,但是最终稿是在剪辑室里定下来的。其他的所有过程都是在收集。

我永远不会写个剧本,然后拿给别人看,然后再重写……我不喜欢准备很多稿子。这是起点,是个地图。但是它会变得更好,希望如此。所谓的作者论(auteur)是无稽之谈,因为电影是合作而来的,尤其是对我来说,因为我对我的电影有艺术的控制权。这意味着我合作的人是我选择的——我们一起来做一部电影。

我在电影片头写上“一部吉姆•贾木许的电影”,是用来在这个筹款和用别人钱的世界里,保护我选择我的合作人的权利。我们一直都在合作,这部电影涵盖了我们选景的每一天,拍摄的每一天,然后我们排练,不管这个词意味着什么,一切都一直在改变,改变,改变。

他们有这么一个传统的东西,在前期制作时在剧本里加上不同颜色的纸。“噢,这是一个新想法,那就用这些粉色的纸。”我的最终剧本很多彩,因为我不停的加东西,修改——删掉这一段,调换那一段。制作组需要一直做记录。我特别喜欢那种四种颜色的笔,我的笔记都是彩色的。我的拍摄脚本非常多彩。

A:还有你从《唯爱永生》(Only Lovers Left Alive,2013)开始用的剪辑师……

J:阿方索•康卡瓦 (Affonso Gonçalves) 天啊,我爱他。我跟杰伊•拉比诺维茨 (Jay Rabinowitz) 一起工作了很久,我很喜欢跟他合作。但是他没法做《唯爱永生》,我就遇到了阿方索。

他也跟杰伊一样很有乐感。所以我从没有过音乐剪辑师,原来是杰伊做,现在是阿方索做。为什么一定要区分开呢?

A:感觉是个绝妙的搭档。

J:我们工作也很快。他做过……

A:《南国野兽》(Beasts of the Southern Wild,2012) ?

J:在《南国野兽》里他只能在他所有的材料里找电影,他还剪了《冬日的骨头》(Winter’s Bone,2010),节奏非常美。当然他还剪了《卡罗尔》(Carol,2015) ,现在在剪托德•海因斯(Todd Haynes) 的新电影。

他简直太厉害了。(跟他合作的)每天都很愉快。但是剪辑对我来说一直都是这样,因为电影就是这时候创造出来的。即使遇到很多问题,你也可以找到自己的方式,试着用不同的东西,来解决电影里的问题。

A:你什么时候开始觉得亚当•德莱佛和格什菲•法拉哈尼可以成为情侣的?

J: 首先,我不是为了角色而写这部电影的,这对我来说并不常见,但《唯爱永生》绝对是我为了蒂尔达(Tilda Swinton) 而写的。然后我找到了汤姆•希德勒斯顿 (Tom Hiddleston) 。

亚当的电影我看过的不多,只有在《醉乡民谣》(Inside Llewyn Davis,2013) 里的小角色、《弗兰西斯•哈》(Frances Ha,2012) 和《都市女孩》(Girls)的其中一集。

A:他是《都市女孩》里最好的。

J:他是很棒。后来我听了一些他的采访,我很喜欢他那种坦率真诚的感觉。他并没有在吹嘘自己,感觉他对自己的脆弱很了解。然后我跟他谈过之后就想:这个人太不可思议了。后来他去了军队,还去了茱莉亚音乐学院。然后在这部电影演公交车司机,同时又是一个文雅的诗人。

我还很喜欢亚当从来不看自己演的电影,这一点和罗伯特•米彻姆 (Robert Mitchum)一样,他也从不会看。亚当不看是因为他知道自己的天赋是不能被分析的,和我一样。对他来说看自己的电影会扰乱他。“噢,我在看自己的姿态,还有我走路的样子。”他不愿意想这些。所以他还没看过《帕特森》,也没看过(新的)《星球大战》。不过跟他合作很愉快。他很安静,但是很有幽默感,他只是很想做出反应。他是个很有观察力的人。

在第一稿里,劳拉是个金发女孩,但是莎拉•德莱弗 (Sara Driver)建议了格什菲,我很喜欢她在《半月交响曲》(Half Moon,2006) 还有几部新电影里的演出。我选她完全是因为我很喜欢她,而不是因为她的波斯血统。

我跟亚当和格什菲说过,“如果你们想有一个关于你们怎么认识的背景故事之类的,可以,但是不要告诉我。我不想知道。我想以第一天,周一的早上,你们俩躺在床上开始,我对你知道的一切都从这里开始。”然后他们说,“好吧,可以。”后来我才加入了一些波斯的元素,一些她听的音乐,设计的东西,看的一些照片之类的。

A:这对情侣最吸引我的地方在于这个女孩是更主动的那个。她和她善于表达的一面就摆在那里,而他很内敛。他得到了主观意象的叠加。

J:他喜欢例行公事,因为这种程序使他能够漂泊。他不必考虑每天穿什么,什么时候去工作,公交车路线是什么。哪怕是遛狗,去酒吧,都是例行公事的一部分。一切都已经为他安排好了,正因如此他才成为了诗人,因为在这个程序里,他可以观察,可以做一个天线,可以漂浮,可以听别人说话,可以在瀑布边写诗。他需要这个。

而她有很多事情要做,你永远不知道下一个是什么。我很喜欢有一段她说,“猜猜我今天做了什么?”他回答说,“嗯……在后院种了一个不同寻常的菜园?”然后她说,“不是,傻瓜,做这个得等到春天才行!”好像有这个可能性一样!想想在我们所看到的一周里她做了多少事。想象一下劳拉一个月的生活吧。她非常忙。

我跟一位法国的女性主义记者在戛纳聊过,她说:“以劳拉这个角色来说,你的电影是个五十年代家务事等等的回顾。”我当时说:“等一下,她自己做决定,以她自己想要的方式生活。她想做杯子蛋糕,还为他们挣了钱。她并没有被一个男性角色压迫。她是完全自由的。你为什么仅仅因为她的环境是在家里就给她下定义?这怎么就反女权主义了?你反对这个星球上此时此刻所有正在给孩子洗衣做饭的工薪阶层女性吗?还是她们也是反女权的?她们被压迫了吗?是不是她们都必须在公司上班,穿着套装你才满意?”我觉得挺有意思的,因为我理解家务事对一个人引起的反应。我是个女权主义者!”

我很喜欢劳拉这个角色,而且我觉得你提出的这个不同很有意思——帕特森甚至不太领会她做的事情,因为他有点魂不守舍。她跟他提到了三次杯子蛋糕的事结果他还问那些面粉是干嘛用的。因为他需要漂移开。这是他的天赋。这就是他。她完全接受了他的样子,就像他接受她一样。

这对我来说,是一个爱情故事。这里面没什么矛盾,真的。他们是不同的,但他们深爱彼此的真实面目。现在这对我来说有点接近于过度分析了,关于这部电影讲的是什么。这就是电影的一部分,故事里爱情的部分。

A:噢这绝对是一个爱情故事,就像《唯爱永生》是爱情故事一样……

J:是这样……

A:我们来聊聊摄影吧。我第一次看的时候不知道是数码的,太美了。

J:弗莱德里克•埃尔默(Frederick Elmes)太厉害了。他到现在用Alexa Digital Arriflex (译者注:德国ARRI公司产的一个高清数码摄影机)已经很久了。

他知道我喜欢胶片,他也喜欢。《唯爱永生》是数码拍的,但是它不一样在于它的景是夜景,数码机在晚上可以很美,因为你用的光更少,然后能得到这种美丽,厚重的黑色。日光下的数码影像让我头疼,我不喜欢它的景深,还有日光下的肤色。但是弗莱德说,“好吧,我们来设定一下参数,然后在选胶片的时候,按照我们以前的办法制定我们想要的特定的样子,我们有很多选择。然后我们选外景的底片,必要的话还有不同的内景的底片。我们在选胶片的时候就知道了我们想要的是什么。用数字的话,我们会有所有的原始数据,也会提前计划一个我们喜欢的样子。是冷调还是暖调?我们想要的是什么感觉?”弗莱德和我也提前跟马克•弗雷德贝格谈过。

弗莱德知道我不喜欢这个景深。那时候我们已经在镜头前装了很多中密度的滤镜,看起来就像黑色一样,因为我想要那种景深缺失的感觉,这样如果一个特写画面里有两个人,其中一个是失焦的。这样很美。弗莱德知道怎么做。弗莱德引导我们去找到它,因为他想拍数字已经想了很久了。我才真的意识到这些都只是工具而已。数字不像胶片那样神奇,但也有它自己的魔力。而且我们做了一个我不太想透露的事。一件很棘手的事。我对弗莱德说:“我想要给电影一种晕光像的感觉,但是又不真的看到晕光。”

弗莱德真的太厉害了,而且我们说过这些合作人都太厉害了!阿方索•康卡瓦,弗莱德,马克•弗雷德贝格都是特别好的合作伙伴。马克不仅仅是美术设计师,他的灵魂无处不在。我们选景的时候弗莱德不在,因为他在拍其他的东西。马克和我很早就开始选景了。就我们两个,开车去帕特森。马克开车,而且他边开车边拍照。他就是一个很厉害的人。他做的太多了。他帮我选了那些放在地下室写字台上的书,帮劳拉想了很多可能的技术点子,比如用漂白剂作画,布料的颜色在你刷上的一两秒之后变浅。马克给电影带来了太多。

并且我之前不知道服装师凯瑟琳•乔治 (Catherine George) ,但是蒂尔达•斯温顿,作为我各方各面的指导——我真希望她是这个宇宙的女王——对我说,“噢,你应该见见我这个朋友。”我之前很喜欢和服装师约翰•邓恩 (John Dunn) 合作,但是他没时间。然后蒂尔达说,“你一定要见一下凯瑟琳•乔治。”然后我们就见面了,这又是一个天赐的合作者。

仅仅能够和这些人一起工作我就已经感觉很幸运了。我们的制片人也很棒。卡特•洛根 (Carter Logan) 跟我共事了很长一段时间,还有和奥特曼(Robert Altman) 合作过的乔希•阿斯特拉罕 (Josh Astrachan)……以及我们整个剧组——每个人都非常出色。我们甚至还没提到我们的小狗演员,内莉,后来丢了。真是个好演员。还有那些声音也都是她自己的声音。

A:声音也是?

J:是啊,那些声音不是从其他狗或者其他东西那儿来的。她自己后期配了音,我们剪辑进去的。她真的非常出色,也是一个小可爱。我们剧组人员不能和她互动,必须保持距离。

她可以和两个演员交流,但是你不能让她和任何人靠太近因为她要听她训练员的话。每个人都想和她做朋友,我们必须要让她做女主角 (译者注:此处原文为Diva) 。

A:还有在酒吧的那些场景。饰演那个心碎男人的演员,威廉•杰克逊•哈珀 (William Jackson Harper) 很惊艳。

J:他很可爱。我特别喜欢他说自己是个演员那个场景,我笑得停不下来。

A:他时间把控得很好,很真实。

J:确实。他演的很好。

A:那个酒吧太熟悉了,特别令我信服,感觉就是那些人会每个晚上去的地方。

J:很高兴听你这么说。因为对我来说很难知道,我很担心这一点,但我又没法知道,因为……我会跟那些来跟我说“啊我真的很喜欢你的电影”的人开玩笑,告诉他们“哇,那太好了,因为我还没看过。”因为我永远不能看。所以我不知道。我希望它不是陈腐或者虚假的。但是我自己很难知道。

A:完全不是。你确实能相信这些坐在酒吧里的人确实日常去这个酒吧,当他们彼此熟识时,你也确信他们真的认识彼此。这真的很罕见。我是说,在《老友记》里我就不相信那些人在片场外跟对方说过一个字。

J:我很高兴你能这么说。我也很开心——我们拍的那个酒吧是很多年前斯蒂夫•布希密(Steven Buscemi)的《伤心树屋》(Trees Lounge,1996) 里的那个酒吧。

A:你用了同一个酒吧?

J:同一个。因为我当时有点找不到酒吧,你知道,斯蒂夫和我关系很近,我记得他说:“你可以去看看我们用过的那个。它应该还在那。”所以我们就去看了伤心树屋。

A:在哪里?

J:在皇后区,实际上。特别棒。酒吧老板人很好,很随和。但是我喜欢它20年前出现在斯蒂夫的电影里这一点。所以对我而言有个很好的氛围。那儿还有些斯蒂芬的分子什么的在。至少有电影分子在。

A:我们能不能谈谈《给我危险》?因为你是在拍《帕特森》的同时拍的。

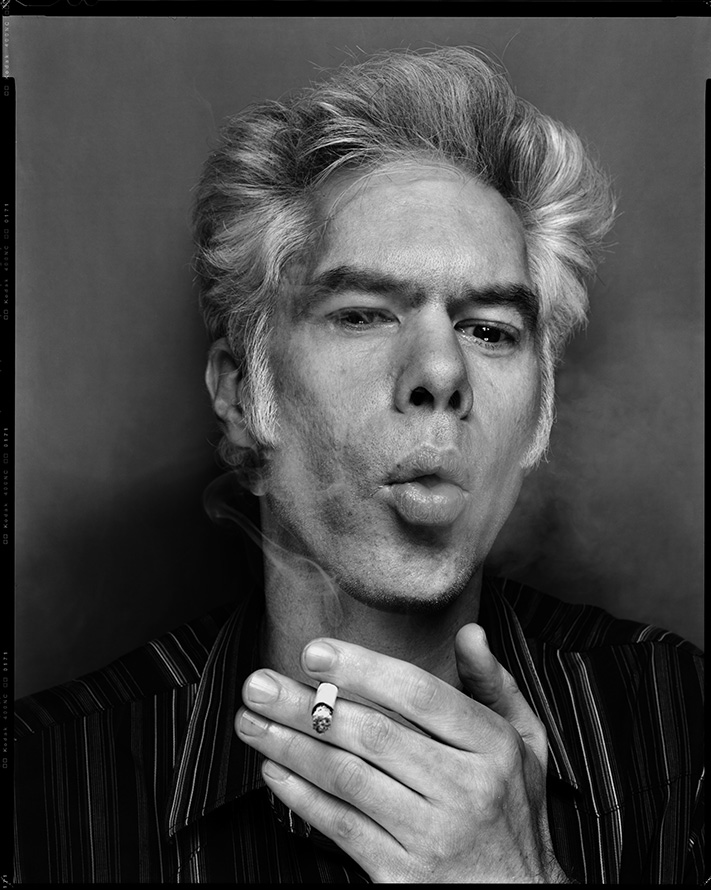

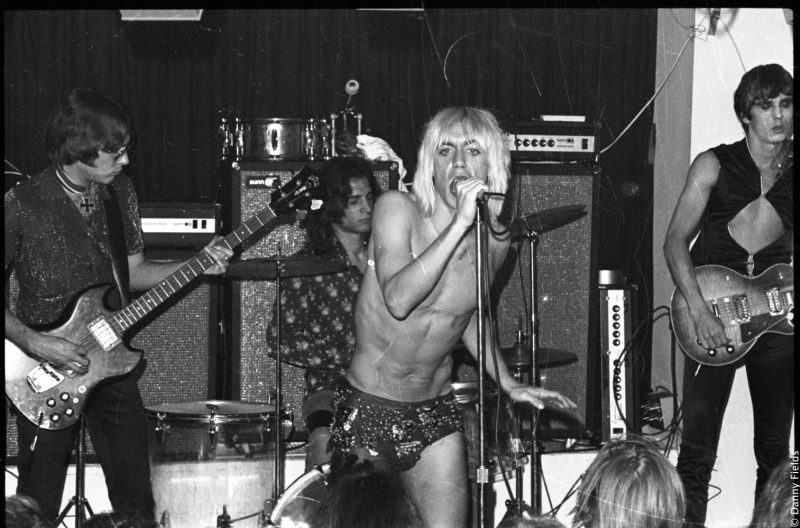

J:吉姆•奥斯特伯格 (译者注:Jim Osterberg 是伊基•波普的原名),伊基•波普和我是25年的好友了。大概8年前他跟我说:“我知道你很喜欢傀儡乐队(The Stooges)。我有点儿希望,如果有人想拍一个关于我们的最后的电影,那个人会是你。”然后第二天,我就想我应该怎么着手。所以我就开始为一个大致的结构找灵感,然后计划了一些拍摄的内容和想拍的人。

我不想拍任何不是家庭或者不是傀儡乐队的人。这包括了凯西•阿什顿 (Kathy Asheton), 阿什顿姐妹,还有丹尼•菲尔茨 (Danny Fields)。我想过鲍伊 (David Bowie) 和约翰•凯尔 (John Cale), 因为我很喜欢他们。但是我意识到,如果你想拍他们,你就要用他们,你真的想用他们吗?不,我不想,因为他们是傀儡乐队之外的。所以这是我的一个策略。

我开始着手于此,然后我就没钱了。卡特•洛根是这个电影唯一的真正的制片人,他对我说,这是在拍《唯爱永生》之前了,“吉姆,你已经花了将近4万自己的钱了。你会把钱花完的。”所以我们就停下来了,在《唯爱永生》之后又开始了一点儿。巴特•沃克 (Bart Walker),我的天使,帮助我认识了一个了不起的人,费尔南多•苏力钦,是他最后给电影筹了款。然后我们暂停下来去拍了《帕特森》。一个有趣的事情是《帕特森》里关于伊基•波普的事是真的。

A:你在开玩笑吧!

J:这不是瞎编的。我不会瞎编。1970年帕特森的女子俱乐部宣布他为最性感的男人。我真的被酒吧老板 (Doc,巴里•夏巴卡•亨利 Barry Shabaka Henry 饰) 说的那句“好吧,伊基•波普在墙上。”逗乐了。因为这确实是真的。

无论如何,我们为《给我危险》的各种版权问题准备了一年半。有很多出色的人为这部电影工作。 我合作过的阿里尔•德•圣法尔 (Arielle de Saint Phalle)很厉害。我们需要用到一些照片,但是要价都太高,我们没办法就不得不删减掉。但她就会不屈不挠地找出替代品,然后商讨,一直追踪到圣达菲南部住在拖车里的一些对此满不在乎的人。但是这花了一年半的时间。

不过电影就是这样拍的。电影是一种无厘头的拼贴。这和傀儡乐队一样,有点混乱的和疯狂的拼贴。我很幸运,因为我只拍过另外一部音乐电影,和疯马 (Crazy Horse)一起拍的《马年》(Year of the Horse,1997),而且也是尼尔 (Neil Young) 请我拍了那一部。

我爱疯马乐队,而且傀儡乐队是在我灵魂里的。这算是一个粉丝电影,而不是一个创新的作品。我其实有点儿泄气,因为拍的时候我看了《地球两万天》(20,000 Days on Earth,2014), 关于尼克•凯夫 (Nick Cave) 的。

A:哦对。

J:这是一个很美的电影,因为它大部分都不真实,所以你是在用不诚实的方式来定义一个人的实质,这就是一副带着捏造成分的尼克•凯夫的真实画像。

我太喜欢这部电影了以至于我心想,“我还是把傀儡乐队这个电影放抽屉里吧。”因为那部电影非常新颖。但之后我想,“好吧,他们做了一件不寻常的事,而我们的目标并非如此。我们的初衷是赞美傀儡乐队,所以别担心了。”但是我对那部电影的爱确实曾让我有些泄气。

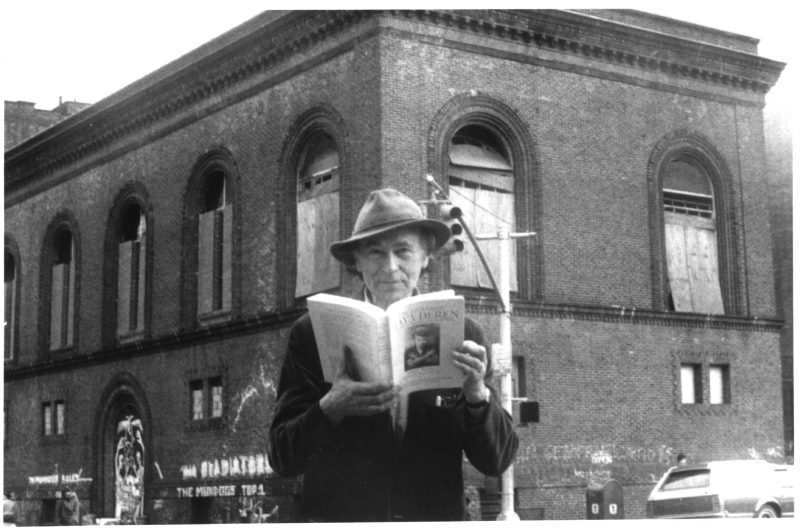

现在有部很好的电影叫《朋克经纪人》(Danny Says,2015) , 是关于丹尼•菲尔茨的。我看这部电影时笑的屁滚尿流,因为丹尼•菲尔茨是完全未经加工的,难以置信得固执武断,太搞笑太棒了。并且我很爱丹尼•菲尔茨。

某种程度上,我觉得如果没有丹尼•菲尔茨发现的一切,我现在可能是个冰箱修理工。我不会知道 MC5 (译者注:美国摇滚乐队,成立于1964年),傀儡乐队,所有他做的一切。而且他从不为了名利,丹尼•菲尔茨,他是为兴趣而做。他真的是个人物。我看电影时从头笑到尾。前几天我刚看过,真的很享受,因为像丹尼•菲尔茨这样的角色这样的人是无价的。

A:我要是再年轻点儿的话,我可能会知道有没有像他们这样的人,但我觉得应该没有。

J:感觉越来越少了。在《朋克经纪人》的结尾,他说,“有时候一生的时间都不够用来追上和欣赏美好的事物。而且你必须接受这个事实。别担心。事情就是这样的。”

他对这样的事实无所畏惧。一个人能这样说,再看看他是怎么生活的——他不在乎赚钱或者借此电影成名。这几乎让他有些畏缩,因为这不像是他做的事。他是一个纯粹的欣赏者。然后他把这些美好事物发掘出来。他就像是一个天赐的礼物。但是感觉这样的人越来越少了。

A:某种程度上,你说的就是《唯爱永生》的本质。正因为他们有那么长的生命所以他们可以看透这个联系,然后把这些事情发掘出来。

J:是。我自称是业余爱好者,这对我来说并不是坏事,因为我对太多事情感兴趣了,从17世纪的英国音乐,到识别蘑菇,到蕨类植物的不同种类,各种各样的事情。

我怎么能,在一次生命里——我可以像《唯爱永生》里的亚当和夏娃一样,我不会是个业余爱好者,因为他们真的都知道。他知道怎么组装一个发电机,而她知道拉丁语中一切的鉴别。而我是个业余爱好者,因为我没有足够的时间。

有太多精彩的事情吸引着我,所以我的大脑总是四处周旋着。但是没关系。做个业余爱好者对拍电影很有好处,因为电影中有这些其他形式。我发现越来越多我喜爱的导演是业余爱好者。比如尼古拉斯•雷 (Nick Ray)就是最好的例子。他在法兰克洛罗莱德 (Frank Lloyd Wright) 学了建筑,贝托尔特•布莱希特在他沙发上睡过,办过一个阿巴拉契亚音乐和30年代乡村蓝调音乐的电台,曾是个画家,如饥似渴得读书,知道关于棒球的一切。我知道的有广泛兴趣的还有霍华德•霍克斯 (Howard Hawks)。还有布努埃尔 (Luis Buñuel)。

我喜欢浅薄广泛得涉猎,业余主义——我相信我是一个业余人士,因为业余意味着你为了对某种形式的爱去做一件事,而职业意味着你把它当成工作来做,你有工资拿,我并不反对!——以及变化。

这是我最近所设定的重点圣三位一体:做一个业余人,做一个爱好者,感激欣赏所有表达中的变化。因为我爱变化。对我来说,去接受一切事物都是其他事物的变种,这是最美的形式。

A:这部电影的形式就是全部……

J:完全如此,因为它是一周的七天。只是一个承接着一个的变种。

| 翻译:周崇

| 校正:潜行者