汉娜•阿伦特(Hannah Arendt,美国政治理论家)在谈论关于艾希曼的审判之时,曾经将他们这一类纳粹帮凶的罪恶定义为“平庸之恶”。他们看上去都是一些普通人,与我们那些和善的、循规蹈矩的、勤恳工作养家糊口的邻人毫无二致。他们唯一的罪过,似乎就是盲从上级的指令,缺乏自我反思能力。

纳粹那前所未有的政治强力,在其占领区造就了一种反思性判断失效的状态。在此状态之中,那些习惯于庸常状态的普通人,连日常道德上的反思都变得不可能,其道德和人伦底线只会在咄咄逼人的纳粹政治面前一步步地沦陷。

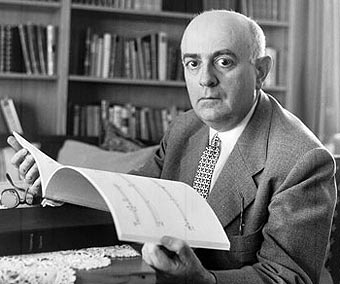

乍一看,似乎平庸之恶只是纳粹帮凶的事情,与我们这些良善之辈无关。阿多诺说过:“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”。纳粹的意义决不在于它仅仅是以希特勒为首的德国纳粹党的罪恶,而是这种罪恶事实上深深地植根于我们所有人的人性之中。这个世界上所有的人,都应该为无力阻止纳粹出现并且施暴而蒙羞。

“没有人是一座孤岛,

可以自全。

每个人都是大陆的一片,

整体的一部分。

如果海水冲掉一块,

欧洲就减小,

如同一个海岬失掉一角,

如同你的朋友或者你自己的领地失掉一块

任何人的死亡都是我的损失,

因为我是人类的一员,

因此 不要问丧钟为谁而鸣,

它就为你而鸣。”

——约翰•多恩

然而还有另一种平庸之恶,一种并非专属于纳粹帮凶的罪恶,而是精明的良善之辈的罪恶。它的罪恶之猛烈,恰好与人们的理智之清明成正比。人们所有的良善和理性,似乎正是在为此罄竹难书的罪恶之火加油添柴。

在导演比特·奎珀斯(Pieter Kuijpers)的电影《里普哈根》(Riphagen,2016)里面,他重述了二战期间荷兰最大的荷奸安德烈斯•里普哈根(Andries Riphagen)的真实故事。此君作为纳粹的帮凶,将不计其数的荷兰犹太人输送给波兰集中营,同时中饱私囊,大发战争横财,在战后又得以狡猾地逃脱战争法庭的审判,逃往阿根廷得到庇护,晚年寿终正寝于湖光山色的瑞士。

假如恶魔确实存在于这个世界,那么它未必意味着混沌、暴力和疯狂。因为这些属于我们能够直观感受的层次,而堕落天使身居属灵的层次,仅仅关注他所带来的表面效果是不足以了解他的。恶魔很可能就隐蔽在我们习以为常的“理性思考”和文明背后。齐格蒙•鲍曼在其《现代性与大屠杀》里面就直言:“现代文明不是大屠杀的充分条件;但毫无疑问是必要条件。没有现代文明,大屠杀是不可想象的。正是现代文明化的理性世界让大屠杀变得可以想象。”(p.18)

现代文明的理性,随着自然科学的高歌猛进,推进了社会分工的细化,每一个人在整个社会大机器里面都充当一个螺丝钉,只需要做好自己的份内事就行。这是阿伦特说的平庸之恶的缘由。因为作为螺丝钉的个体无需对指令进行反思判断,只需要执行就行,而且仅仅执行自己的分内之事似乎与邪恶毫不搭边。

这种平庸之恶不过只是被归诸那些帮凶的事情,似乎我们这些外人就与此毫无瓜葛了,我们实际上并没有察觉到我们这些“人畜无害”理性之辈其实正好是罪恶硬币的另一面。电影《里普哈根》叙述了一个大恶棍得到善终的故事,这种“政治上的不正确”恰好是对我们理性的自我感觉良好甩了一记耳光。

电影告诉我们,大量的犹太人之所以被顺利地送去了波兰集中营,在焚化炉和毒气室里终结生命,与其说是由于纳粹的穷凶极恶和叛徒的无耻出卖,不如说是由于他们所赖以生存的理性的“精明”。里普哈根在一次对犹太人的街区搜查时,发现了一位躲藏在平民阁楼上的犹太老妇,从她头发处发现了几包钻石。

他狡猾地以提供庇护的名义取得了她的信任,然后通过她以同样的方式取得了犹太人的圈子的信任,让他们一一把财产交给他保管。“精明的“犹太人相信的是公平交易的商业逻辑,相信付出就应该得到回报,相信暂时的妥协会换取来安全以及以后更大的利益。

无论是那位受到瞒骗而出卖同胞,最后悲愤自杀的犹太老妇,还是那些最后举家赴难的犹太家庭,抑或是家人生命安全受到胁迫而主动出卖反抗军团伙的叛徒贝洁,都是受到这种理性的幻觉所诱惑。同理,本片的主人公杨恩(Jan)也是死于这种理性的“精明”的:本来他已经在比利时修道院里面逮到了里普哈根,随时可以用枪执行正义。

但是他经不起理性的诱惑,以为暂时放过里普哈根就会让他出庭作证,从而拯救犹太女子贝洁,却不料一不小心被强壮的对手瞬间反制,最后被勒死。好人不长命,祸害活千年,令人唏嘘。然而,谁能说不正是这些好人的“精明”和“计算”,让他们自己和他人得以送命,让作恶者的阴谋诡计得逞?

鲍曼在其《现代性与大屠杀》里面曾经将纳粹在大屠杀中的运作和机制联系到优生学的原则。每一个具有现代文明理性的个体,实际上就像自然界生长的花草一样。每一株花草扎根在大地上,都竭尽所能地去获取阳光、吸收水分和土壤的养分,以供自身生长。

现代文明之下的理性人亦如是,所有的人际关系基本上都被简化为利益关系,人生在世追求的是利益的最大,虽然这利益并不局限于经济利益。

作为社会上层设计者的纳粹统治者,就正如这个大花园的园丁。他们要将社会变成所谓理想的德意志国度,就是要将那些被称之为“杂草”和“害虫”的犹太人、流浪者、同性恋、共产党人清除出去。

在这种种族灭绝的行动之中,他们所主要依赖的不是单纯来自盖世太保们的暴力,而是依靠受害者们自身的配合和服从。每一个受害者在咄咄逼人的纳粹强权面前,一再地进行所谓的“最佳选择”,从而道德和人伦底线不断地被击溃。

在电影中,当里普哈根威胁要将贝洁的家人一并送去波兰集中营的时候,她毫不犹豫地招供了她所知道的反抗军成员;当桑德斯他们已经成功找到她,只需要她的证词就可以马上给里普哈根定罪的时候,身陷囹圄的后者暂时逃脱继续使用这一招来对她进行要挟,她马上将所有罪名独揽上身。

共产主义者桑德斯及其同侪之所以被里普哈根玩弄于股掌之中,完全是因为后者掌握了他们的弱点:与伸张正义相比,他们更加害怕的是面对自身失败和无能这个事实,这会让他们在同行之中抬不起头做人,从而毁掉其自身的事业生涯。

他们只不过是只会在乎自身利益关系的“精明人”而已,正是这些“精明”人的理性选择才让追缉纳粹元凶的这场正义之举变得荒诞可笑。电影向我们展示的正是:现代文明孕育出来的理性,恰好成了纳粹杀人和奸人逃避惩罚的最有力武器。