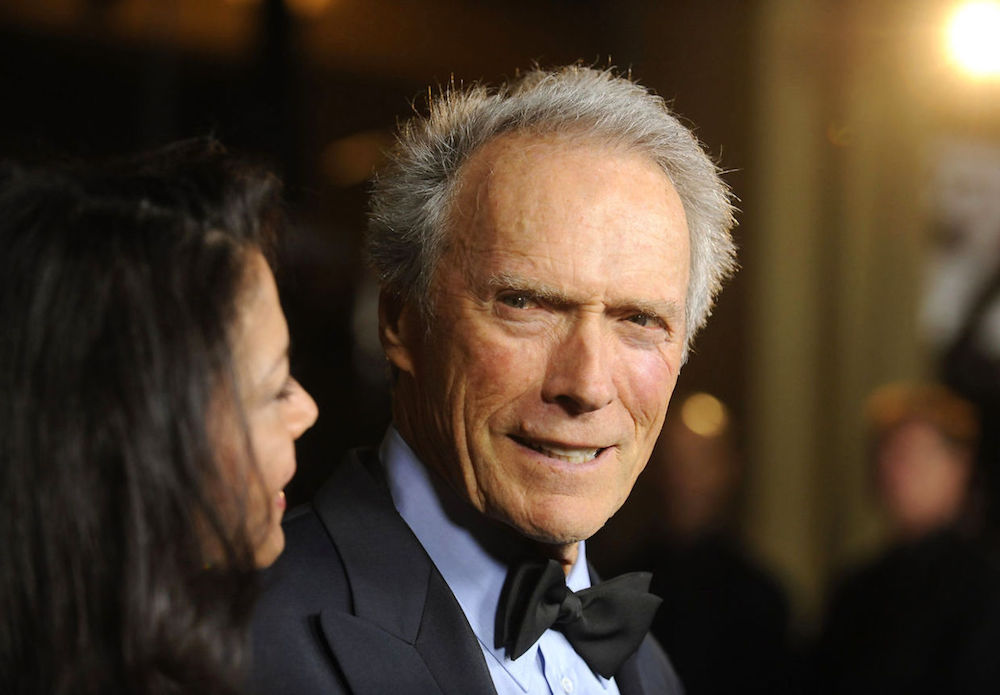

Sight & Sound九月號封面有個醒目的標題:「克林伊斯威特(Clint Eastwood)──當今美國最偉大的導演?」,就創作的質和量來看,或許把這個稱號頒給馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)會更恰當一些,但是從攝影機之前到攝影機之後,相信沒有人比克林伊斯威特走得更風光精采。

在《陌生的孩子》(Changeling, 2008)上映之際,讓我們來看看這位大家熟悉的銀幕硬漢對他自己的導演風格和演藝生涯有什麼樣的看法。

S&S:上次我們見面的時候,我曾暗示說你的作品看起來越來越接近霍華霍克斯(Howard Hawks)的電影;他的片子都是對人際關係、地方、氛圍等等比較有興趣,而不是情節。

CE:嗯,我愛霍克斯;我們總是對他影片中的人物感到有興趣。還有他電影的步調──《小報妙冤家》(His Girl Friday, 1940)──他是怎麼做到的?不過我猜是因為他有卡萊葛倫(Cary Grant)和羅莎琳羅素(Rosalind Russell),這兩位演員都受過訓練才會說的那麼快的。反之,現在的演員都嘗試要真實一點。在當時演員講話真的都像連珠砲一樣。

S&S:你會給演員很多指導嗎?

CE:我試著用我喜歡被指導的方式去指導演員。身為一個演員,我喜歡展現我可以做什麼,如果有哪裡出錯了你再告訴我這樣子。所以在導戲的時候我喜歡看演員發揮。有時候我會說步調或是哪裡不太對,我們再照著調整。我們也可以談談。在《陌生的孩子》,我給他們一些關於真實事件的東西,然後告訴他們發生了什麼事;有很多電影角色的台詞就是當時人們真的說過的話。拍《神秘河流》(Mystic River, 2003)的時候,演員說想要排演,我就說去吧。他們不想更動劇本寫的角色性格,我也不在意。

S&S:《陌生的孩子》花了42天拍攝,這對一部大時代電影來說算快了。你仍舊比較喜歡迅速完成工作嗎?

CE:我喜歡把事情推著走,所有我過去成長時期喜歡的導演似乎都像這樣,不過我只有跟其中幾個人一起工作過,例如Stuart Heisler在晚年執導了幾集《Rawhide》(譯註1)。我曾經在威廉惠曼(William A. Wellman)的影片中擔任過小角色;他就把事情推動的相當快。我猜約翰福特(John Ford)和霍克斯也是這樣做的。

S&S:我曾跟一名導演聊天,他把你拍攝的要素和福特的相比。

CE:依照今天的標準來看,福特並沒有拍出很多令人驚奇的鏡頭,但像在《俠骨柔情》(My Darling Clementine, 1946)裡,他讓亨利方達(Henry Fonda)翹著腳坐在門廊上,或是在《搜索者》(The Searchers, 1956)中,約翰韋恩(John Wayne)步出門外,走向大草原;這樣單一一個鏡頭就讓人印象非常深刻,而且真的成就了整場戲。現在則是會傾向剪成六、七個鏡頭,而不是只呈現一幅靜止的肖像讓你可以去凝視它,像是在看Velázquez(譯註2)或誰的美麗畫作一樣。

並沒有特別哪一位導演是我刻意去追隨的。奧森威爾斯(Orson Welles)曾在Merv Griffin的節目上說過他很喜歡《西部執法者》(The Outlaw Josey Wales, 1976),因為那片讓他想起霍克斯的片子,而威爾斯他是很喜歡霍克斯的。有個來自不同年代的電影工作者在看你的東西真的很棒。

S&S:從《菜鳥帕克》(Bird, 1988)開始,你很多片看起來都比別人黑暗很多,為什麼?

CE:很多其實是片子故事本身就滿黑暗的,例如像是《來自硫磺島的信》(Letters From Iwo Jima, 2006),裡頭講到人們在地下坑道裡活的像畜生一樣。不過這也是我看事情的方式──以一種黑色電影風格的方式──我認為是這樣啦!我跟攝影指導的工作關係非常密切,我常常會說「燈光太亮了!」,因為我只是要一個大概,不希望把一切都看的很清楚。觀眾會自己補完他們所看到的。在以前有一種小小的、特別的燈光會打在角色的眼睛上,但是有時候你不想看到眼睛。重點是在看電影而不是電影在看你,觀眾必須進到電影,成為其中一份子。這跟演戲是同樣的意思,我看過很多演員把自己整個丟給觀眾,反之,你必須要靠近觀眾一點,把自己擺到觀眾之中,這樣才能拍出一部比較有深度的電影。

S&S:當你是演員的時候,你的作品總是有些約束,現在你的執導手法裡面也有同樣的東西在。

CE:我喜歡觀眾和我一道去走一段旅程,如果他們不想的話,我不會去求他們。假如觀眾不喜歡你提供的旅程的話,他們可以去旁邊看看有什麼其他的。

在《西部執法者》的結尾,我所扮演的角色在旭日東昇之際騎馬離去。我的剪接師希望說,把他的同伴環繞在他身旁這樣的一個影像疊印到他身上,如此一來觀眾就會知道他是要回到同伴身旁。我則是說不、不,我們不需要這個,觀眾知道他最後會回到老奶奶、女孩、印地安人和其他人的身邊,觀眾會知道這個結果,因為這是他們所期盼的。如果他們不希望這樣其實也不會有什麼關係!

我是聽收音機長大的;你會在腦中看見你所聽到的。之後我們在電視上看到那些小時候聽到的劇集,不過還是覺得廣播劇比較有趣,因為藉由那個我們可以自己創造影像,而這是每個人都能夠做到的。

S&S:你感覺不受類型的限制。你不怕打破常規,但也不會做的太過火。你覺得這跟現在其他的導演有不同嗎?

CE:我不會去想這樣的問題。我不喜歡太深入去觀看,因為這樣表示我沒有看到外在的東西。不過我可能是真的受到舊傳統的影響比較大。現在拍電影很多都是關於剛剛發生的外在事物,是些一時的流行。為了要拍《神秘河流》和《登峰造擊》(Million Dollar Baby, 2004),我必須得卑躬屈膝,因為根本沒人想要拍。我拿著《神秘河流》的案子給我認識的人,但是連華納(Warner Bro.)都說「這太黑暗了。」。下一次我帶《登峰造擊》去找他們;「一個女人在打拳擊!沒人要看這種東西!」。所以我跑去找環球(Universal),他們說:「我們已經有拳擊片了。」,我說:「這不是拳擊片,只是背景是這樣設定而已。這是一個關於父女之愛的故事。」。然後華納回頭說:「我們不希望你到別的地方去拍,但是你可以在資金嚴格控管的情況下完成嗎?」,於是我就跟他們說這片不會花費很大,而且我會像在拍《迷霧追魂》(Play Misty for Me, 1971)那時候一樣不拿錢;如果片子有賺錢再付給我一定比例的錢,假設沒有的話我沒差。這跟38年前一樣。無論如何,片子一開始進展的很緩慢,但之後就很順利了,所以說我們是正好在那個時機點上。我想我們很可能會出錯,不過至少我們拍這片不是因為這是流行的一部分,或者是因為有別的片廠在對街拍類似的東西。你必須要去做你想要做的。我們在拍《殺無赦》(Unforgiven, 1992)的時候是西部片沉寂的年代,但是我說:「這是一個特別的故事,它會有它獨一無二的特質。」。你必須依照你所相信的往前走。

S&S:從《迷霧追魂》和《春花秋月未了情》(Breezy, 1973),到《麥迪遜之橋》(The Bridges of Madison County, 1995)與《陌生的孩子》,你不少影片都有堅強的女性角色。

CE:拍《麥迪遜之橋》是個有趣的經驗。有個朋友叫我去看那本小說,因為她覺得我很像裡頭的角色。當我讀了以後,我認為有太多陳腔濫調了,但同時我又覺得有些東西有點意思。在以前那種哭哭啼啼的電影;例如道格拉斯塞克(Douglas Sirk)的片子裡,常常會有一個人身患疾病或是深懷苦惱,但是這裡完全沒有。對我來說,這只是一個生活苦悶的女人找到了一點刺激。小說是著重在男人的故事,但我們拍的比較像是女人的,因為她才是那個進退兩難的人:要離開她的家庭或是留下來。

S&S:大家都很驚訝你會去拍《麥迪遜之橋》,不過其實你從《春花秋月未了情》開始,已經有好幾年的時間不斷地讓大家感到訝異。

CE:嗯,甚至當我把《迷霧追魂》的案子拿給環球──他們有版權只是把它束之高閣──製作人Jennings Lang說:「誰要看克林伊斯威特演DJ啊!」,我說:「你或許說的沒錯,但是這是個不錯的角色,而且影片裡面有一些關於跟蹤狂的心理,還有愛情關係中對彼此意圖的誤解,這很有意思。你要我做什麼?再十部西部片嗎?」。假如我停留在讓我出名的類型上,我今天就不可能再繼續工作了。拍三部同類型的影片還可以,拍了七片的話這就是全部你能拍的了。在坎城的記者會上,他們問說我是否會再扮演一回警探哈利(Dirty Harry),我說:「在77歲的時候?他們會把你扔出警察局的!」。《緊急追捕令》(Dirty Harry, 1971)系列是還滿好玩的,假使我說要再拍續集,華納大概會說:「好啊!上吧,這是支票。」。可是我不想就只是拿支票而已,我想要做一些適合我的,而不是做一些可笑的事。

S&S:你最近拍了不少片。

CE:對,但我不知道為什麼。《神秘河流》的話,是因為我看到了書評,所以我找了小說來讀,然後我們就直接開始動工了。《登峰造擊》事實上是在拍攝四年前就給我了,不過當時我正在忙別的事情,所以這片其實是有點水到渠成的。《來自硫磺島的信》是另外一個例子,當時我們正在準備《硫磺島的英雄們》(Flags of Our Fathers, 2006),在一次與製片Rob Lorenz和史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的聚會中,我剛好說到:「我有在想其他的事,是關於一個日本將軍……」,之後就有一個朋友寄了一本關於那個將軍的書給我。關於硫磺島上的日本資料非常少──原因很明顯──但是我們有了相關資料,我也找了位女士來寫,她看了戰後的相關文章然後把故事拼湊出來。我拿到她的劇本之時我們正在冰島拍《硫磺島的英雄們》,所以我必須在週末趕工,這樣一來,當我們進行的時候,有了雙方的故事,我就有個整體的畫面了。

S&S:你現在算是在做任何你想做的,你會回想當初在環球和雷電華(RKO)扮演一些小角色的日子,然後納悶自己是怎麼達到今天的位置嗎?

CE:喔,會啊。當我在拍《Rawhide》的時候我曾想:「假如這就是我能找到的唯一工作該怎麼辦?」,這是演員的悲哀:每件工作都是你的最後一件。我在那個系列賺了不少錢,可是我花得很慢,因為我覺得我大概會有一陣子沒有工作。但我還是順從直覺,然後因為我很喜歡黑澤明和《大鏢客》(Yojimbo, 1961),這把我帶到了《荒野大鏢客》(A Fistful of Dollars, 1964)還有薩吉歐里昂(Sergio Leone)面前。當我回到美國的時候,有一個導演提出了一個計畫,這就讓我遇見了唐席格(Don Siegel)。一件事碰巧帶出另一件事來,我並不是事先有什麼偉大的計畫。

S&S:你會後悔沒有讓你的政治事業更進一步發展嗎?

CE:完全不會。我一直都只有做一任的想法。當時我和一群人在喝酒,試著去找出解決Carmel(譯註3)行政管理的方法,有一個人就建議我去做一任看看。市議員的任期是四年,市長則是兩年,所以我說:「市長的任期比較短,我可以去做。」。在那段期間我還是拍了《菜鳥帕克》和《魔鬼士官長》(Heartbreak Ridge, 1986),我只是在那兩年有另外一份工作而已。

S&S:你的生涯還有什麼沒有完成的目標或是遺憾的事嗎?

CE:似乎沒有。除了說我一直都很喜歡音樂,我希望在小時候能夠多訓練和多玩一點。不過當時的環境並不好,所以我現在在弄音樂。我有寫也有玩一些東西,這純粹是我的樂趣,我非常享受做這些事情。我年輕的時候其實有些技巧,如果我勤加磨練的話,現在不知道能夠到什麼境界?Nathan Hale(譯註4)曾說:「我惟一的遺憾是我祇有一條生命能夠奉獻給我的國家。」。嗯,我會說我的遺憾是我只有一條生命可以奉獻給我自己!不過這都只是幻想而已,因為你沒有相對的知識的話你不會去做那些其他的事。回首過往,你幻想:「天啊,如果我六歲──或是二十歲或者隨便幾歲──就知道的話,我現在懂得可多了!」,但是你在某個年歲就只會知道某些事情,而且你是持續地在學習和改變,這樣很好,這會驅使你往前。如果你覺得沒有東西可以吸收了,你的腦筋就衰老了。看看奧利維拉(Manoel de Oliveira)吧,他已經一百歲了但看起來像是個六十歲的人!他到底是有什麼基因啊?我在向他致敬的場合遇見他的時候,我好像問說:「先生,請問你都是吃什麼?你是喝什麼牌子的威士忌?」

【譯註】

1:《Rawhide》是一部從1959年至1966年的西部電視影集,克林伊斯威特就是從這個劇集開始發跡的。

2:Diego Velázquez (1599-1660),十七世紀巴洛克時期西班牙宮廷畫家,以肖像畫聞名於世,最著名的一幅畫作為〈侍女圖〉(Las Meninas, 1656)。

3:Carmel-by-the-Sea,簡稱Carmel,位於加州沿海的小鎮,美景迷人,有許多藝術工作者居住在此。

4:美國革命英雄,為美軍的間諜,在被英軍處刑前留下傳世名言:I only regret that I have but one life to give my country.