【译】电影哲学中的伦理学(二):德勒兹

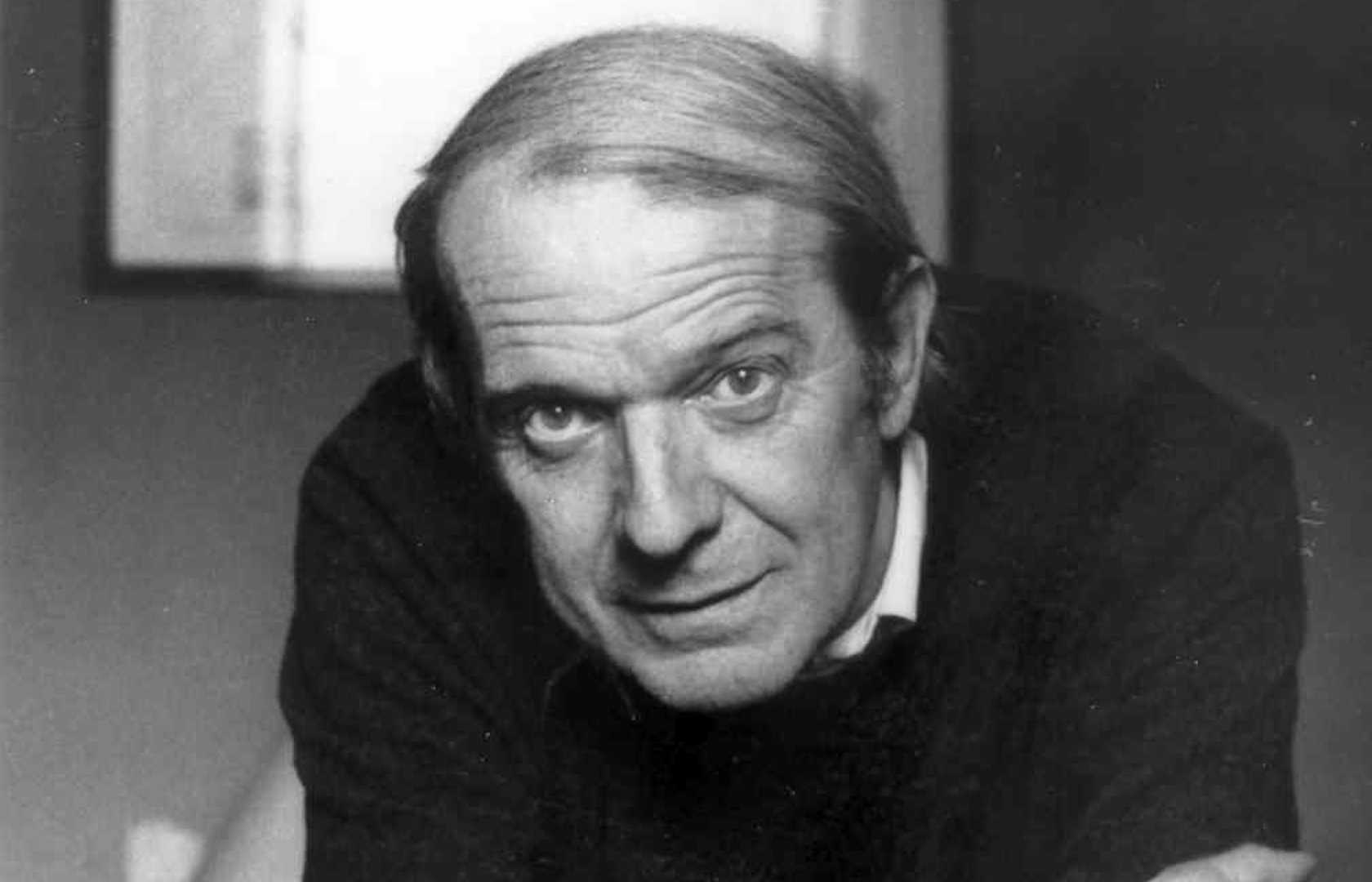

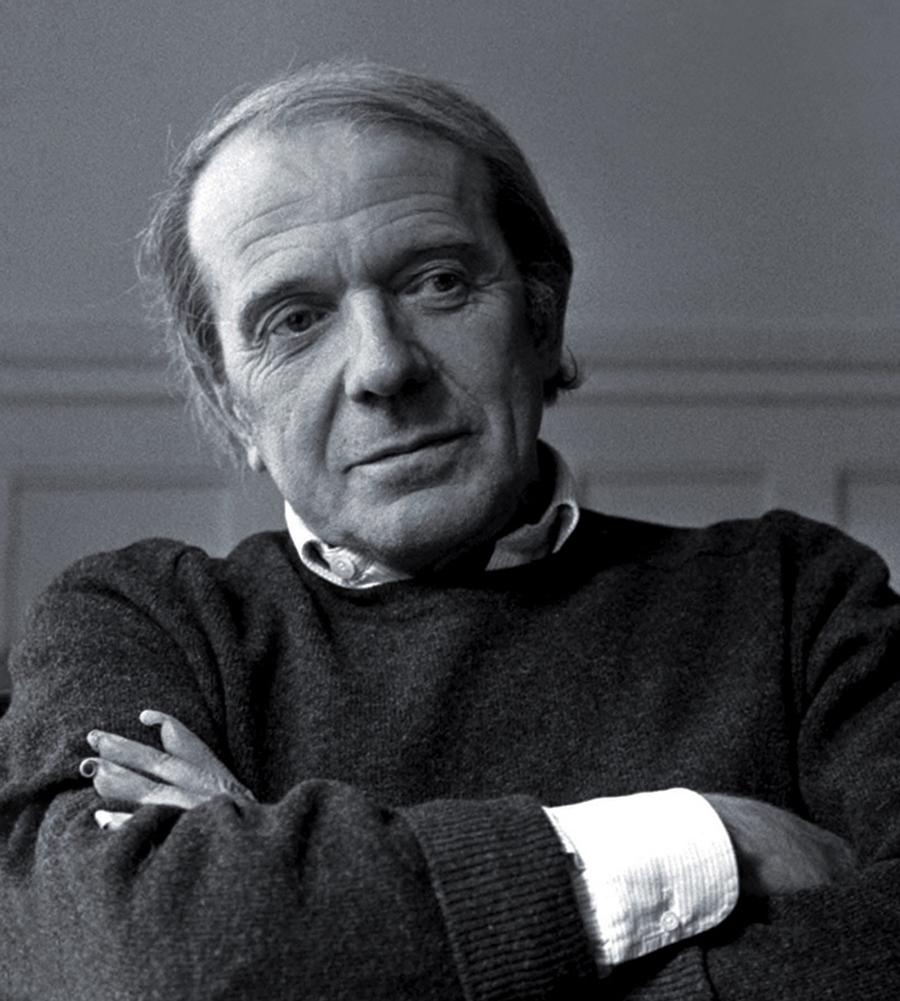

作者:D.N.罗多维克(D.N.Rodowick)(哈佛大学教授)

翻译:廖鸿飞

连接德勒兹与卡维尔关于电影和道德论证思想的其中一道桥梁就是他们对尼采的共同兴趣。另一个则是他们在本体论语境中原创性地提出的伦理学问题。尽管卡维尔经常使用本体论这个词语,而德勒兹则很少使用,但是他们都将本体论作为一种在我们之中激发艺术的存在方式——或者更深层次地说,电影和其他形式的艺术如何向我们表达,并且将我们的过去、现在和将来的存在状况返还给我们。这里同样有一个与卡维尔思想的重要的比较。德勒兹思想的艰深之处部分是与他选择去忽视或绕开怀疑论的困境有关。在他生涯中,德勒兹始终如一地转向那些认为思考的主体和世界之间的划分在本体论上是不相干的哲学家们,因此他恢复了一种从笛卡尔(Descartes)导向巴鲁•斯宾诺莎(Baruch Spinoza)和弗里德里希•尼采直至昂利•柏格森(Henri Bergson)的别样的思考之路径。

在德勒兹作品的结尾处,尤其是在两卷本《电影》(《电影1:运动-影像》与《电影2:时间-影像》之中有一个对伦理学的强调。对德勒兹来说,最根本的伦理学选择就是去相信这个世界及其转变的权力。他如何去避免或绕开怀疑论的历史和笛卡尔的理性主义对这个问题所赋予的一切呢?尽管德勒兹并不以他对哲学体系的热爱著称,阿尔贝托•瓜兰迪(Alberto Gualandi)仍然敏捷地将他的想法归为两个原则,这两个原则既可以被当做是他的伦理学的基础也适用于他的总体哲学思想。第一个就是斯宾诺莎的“纯粹本体论”,或单义性存在(the univocity of Being)的原则。对斯宾诺莎来说,在人性和自然之间并没有什么区分,对于所有事物来说,唯一存在着的是一个绝对的和独特的实体(substance);所有的属性(attributes)和特征(indentities)只是这种实体的存在的不同方式,或者说是实体之表现(expressiveness)的不同模态(modalities)。正如瓜兰迪所言:“单义性的存在的原则肯定如其所存在的世界中思想的绝对内在性,同样也拒绝任何形式的——将事物的存在超越于任何的感知形式的思想分类。对存在的单义性的直观(intuition)是针对所有存在者的爱的最高的智性表达,这一点对德勒兹和斯宾诺莎来说同样如此”(Gualandi:18-19;作者译)。单独的表现性的实体的这种原则激发了第一伦理学原则:选择去相信这个世界,这个我们存在于、生活于和改变于其中的世界,而非某种超越的(transcendent)或理想的世界。这同样也是对思想与世界的联系的一种肯定,就像思想的运动与那些只能通过其自身的不同方式来表达一个共同存在或实体的物质的联系那样。

第二原则就是生成(Becoming),于其中单义性的存在被其与运动、时间和改变的关系所描述。在这里,实体与作为自我区分(self-differentiation)的力量相关,产生一个不断地变化的宇宙,这个宇宙被柏格森描述为“创造性的进化”(creative evolution)。生成是作为力量的时间的原则,时间是这种变化的表现形式:宇宙不息地运动、改变和进化,相对于这种普遍性的自身差异之流来说没有任何静止的图像足以对其进行描述。这种力量的最高表现就是尼采所谓的永恒回归(eternal recurrence)。

威尔斯(Welles),尼采与虚假的权力

在两卷本电影论著之中,伦理学的范例根本上就是尼采式的。德勒兹将尼采式的伦理学描述为两种相互关联的活动:解释和评估。德勒兹一开始就写道:“去解释,就是去主宰那将意义赋予事物的力量。去评估就是去主宰那将价值归之于事物的权力意志(the will to power)”(1983:54)。“解释”可以联系到德勒兹关于电影符号学的理论,不过在这里讨论这个问题无疑过于复杂。但是,哲学必须以任何表达来进行评估的(包括美学的表达)正是它对生命的可能性和对生命的实验。

去评估就是去提问:何种生存的模式在一种既定的表达中被意志(willed)?从尼采的活力论(vitalist)视角出发,所有问题都是力量和伦理学的问题,它们通过评估它们自身权力意志的性质而卷入对力量的描述中来。例如,疲乏的或衰竭的力量在数量上可以是强大的,但是它们不再知道怎样去通过它们所能影响或接受的变量来将自身转变。德勒兹在奥逊•威尔斯(Orson Welles)的电影中找到了这种权力意志的表达,例如《上海小姐》(Lady from Shanghai)中的班纳斯特(Bannister)或《历劫佳人》(Touch of Evil)中的汉克•昆兰(Hank Quinlan)这样的角色就是一种特定的无能(impotence)的身体性表达:“那就是,权力意志不外乎是一种欲求去主宰的意志(will-to-dominate),一种为了死亡的存在,准确地来说就是渴求它自身的死亡,它的条件是必须通过他者而实现(1989:140-141)。这是一些只知道如何在自身毁灭之前去破坏或谋杀的角色们。无论这些角色所运用或体现出的力量有多大,他们都是转变的衰歇和无能。

这种复仇的怨恨(ressentiment)或精神经常在威尔斯的电影中与作为道德判断的盲目的真理意志成双成对地出现。因而昆兰与瓦尔加斯(Vargas)是一对,或者埃古(Iago)和奥赛罗(Othello)作为一对。后者是以更高的价值的名义来判断生命的“诚实的人”(truthful men):

他们……将自己作为更高的人,这就是那些宣称以他们自己的标准、他们自己的权威性来判断生命的更高的人。但是这不是复仇精神的两种形式吗:瓦尔加斯,这个激起判断法则的诚实的人同样有他的另一个副本(double),昆兰——这个不以任何法则来进行判断的人;奥赛罗,这个有责任和美德的人同样有他的另一个副本,埃古——这个利用本性和反常来进行报复的人。这就是尼采称之为虚无主义的不同阶段和复仇精神的不同具体形象。在那个从所谓更高的价值出发判断生命的诚实的人后面,是一个病弱的人,“一个厌恶自身的人”(the man sick with himself),他通过自身的疾病、自身的堕落和自身的衰歇的视角来判断生命。这种判断可能比诚实的人的判断更好,因为患病的生命仍然是生命,它将生命与死亡相对照,而不是将生命与“更高的价值”相对照……(1989:140-141)。

伦理学不是一个将判断加诸那些似乎有更高的道德基础的形象的问题。沿着尼采的思路,德勒兹(和威尔斯)想要清除那些进行评估的判断系统,而非生存模式与生命的联系。德勒兹写道:“这不是一个从意味着善与真的更高权威的名义出发来判断生命的问题,恰好相反,这是一个评估与其涉及的生命相关联的每一个存在者、每一个行动和激情、每一个价值的问题。情状(affect)就是内在性的评估,而判断则是超越的价值……“(1989:141)。

然而,去“超越善与恶”并不意味着放弃关于好与坏的理念,或者根据尼采的说法,高贵与低贱。低贱的东西就是衰歇的、堕落的和退化的生命,尤其是它寻求自身的繁殖之时。但是高贵的东西表现为绽放、上升的生命,它能够与它所遭遇的力量相结合而转变自身,与这些力量组成一种永远生长的权力,“总是增长活的力量的,总是开放新的可能性”(1989:141)。一种生命并不比另一种生命更加拥有真理:这里只有生成、下降或上升,而生命的生成就是“虚假的权力”,一种高贵的权力意志。“虚假”在这里不是与“真实”相反,而是与一种美学的或艺术的意志结盟,它是一种创造性的意志。低贱的意志则是一个衰歇的生命的退化性的生成,它是一种破坏性的和主宰性的意志。但是高贵的权力意志则体现为一种“给予的美德”(virtue that gives),它是一种艺术性的意志,是一种上升的生命的生成,它创造生命的新的可能性并实验新的生存模式。假如生成就是虚假的权力,那么好、慷慨或高贵的东西就是将虚假提高到它创造力或转变力的顶点的东西,就是生成-艺术家。假如在这种美学的生命中存在着衰歇,它就通过转变和创造将其投入到生命的重生之中来。德勒兹写道:“生命有两种状态位于内在性生成核心中两两相对,这不是一个为了判断和主宰生命而将其置于生成之上的权威,因为这样只能使生命衰歇。威尔斯在福斯塔夫(Falstaff)或堂吉诃德(Don Quixote)中所看到的东西是生命自身的‘善’,一种将活物带向创造的奇特的善。在这种意义上,人们可以谈论真实性或威尔斯之中自发的尼采主义”(1989:141-142)。

选择去选择:潜在的连接和任意空间(Choosing to choose: virtual conjunctions and any-spaces-whatever)

尼采的道德世界定义了一种下降和上升的、破坏和创造的本体论,这是一个由怨恨和欲求真理的意志、肯定生命及其转变的权力的创造性或艺术性意志(它寻求增强这些权力和这种生命的可能性)所充斥的权力意志基础。在这两种意志之间潜藏着最根本性的伦理学问题:选择一种由选择的可能性所定义的生存模式的问题。

选择生存模式的问题首先发生在致力于“抒情抽象”(lyrical abstraction)的运动-影像阶段,这种风格主要在罗伯特•布列松(Robert Bresson)和卡尔•西奥多•德莱叶(Carl Theodor Dreyer)的电影中被发现。德勒兹写道,首先这在于影像之中的情状的性质和权力(power),尤其是在布光的处理方面。这种情感-影像(affection-image)通过它的潜在性或潜能性与其他类型的运动-影像区分出来。通过前意指的(pre-signifying)性质,情感-影像呈现出“潜在性的连接”——通过任意空间(espace quelconque)而非决定性和负载意义的空间表达出来的意义和情感的可能性。情感-影像已经预备着去行动或去意指,但是没有人能够知道行动的方向和意义的指向。它们是尚未完成的选择的潜在表达。

抒情抽象在建构任意空间之中所例证的正是那些未被确定的选择。德勒兹在此转向帕斯卡尔(Pascal)和克尔凯郭尔(Kierkegaard),将他们作为现代哲学中一种新的伦理学方式的典范,在这里道德的困境根本不是从一个可选的有限集合中(更少的恶或更大的善)进行选择的问题,而是对进行选择的人的生存模式的表达。第一种情况意味着用缺席的选择来说服自己,或仍然停留在对选择的权力的无知状态中;或者因为相信道德的必要性(这是我的责任或这证实了一个理想的善),或情况表示没有其他的可行办法,或被某种不可逃避的驱动力或欲望所困扰。然而,德勒兹称之为“精神性的决心”(spiritual determination)的东西呈现了选择一种与哲学理性相伴随的生活方式的可能性。在这里,道德理性的本质就是清醒地认识到在选与不选之间的选择,帕斯卡尔之赌就是一个范例:“…二选其一的要么是承认上帝的存在(中止怀疑和不确定),要么是否认上帝的存在(对前者的否认)。但是精神性的二选其一总是一种别的东西,它就是位于‘赌’上帝存在的那个人的生存模式和赌上帝不存在的那个人或不想赌的那个人的生存模式之间。根据帕斯卡尔的说法,只有第一种才是自觉到选择的可能性;其他的只是在遭遇这些选择时候对于选择的无知。总之,选择作为精神性的决心并无自身之外的对象:我选择去选择,从而我排除了在无可选择的模式中所做的所有选择”(1986:114)。

从帕斯卡尔到布列松,从克尔凯郭尔到德莱叶,德勒兹区分了一种角色的伦理学的拓扑学,这些角色的道德选择代表了不同的生存模式,即摇摆于对某种道德之路的不可逃避性的信仰和选择那选择的可能性之间。对于前者,德勒兹描述了三种类型的角色及其生存模式。首先就是占有道德绝对性、上帝和美德的“白人”——大概就是暴虐的或伪善的宗教或道德秩序的卫道士,比如德莱叶《圣女贞德》(Janne d’ Arc,1928)中的牧师-判官。其次是不确定的或犹豫不决的灰色人物,比如德莱叶的《吸血鬼》(Vampyr,1932)中的主角,布列松的《武士兰士诺》(Lancelot du Lac,1974)或《扒手》(Pickpocket, 1959)。第三是恶的创造物和驱动力的黑暗:《布劳涅森林的女人》(Les Dames du bois de Boulogne,1945)中埃莱娜(Hélène)的复仇;《驴子巴特萨》(Au hazard Balthazar, 1966)中热拉尔(Gérard)的邪恶,《扒手》中的偷窃和《金钱》(L’argent,1983)中伊冯(Yvonne)的犯罪。这些就是虚假的选择或决定的例子,它们否认有或仍然有选择。

德勒兹对抒情抽象的阅读,接近于对尼采的永恒回归的伦理学解释。我们所得到的不是非黑即白的绝对价值观,也不是对灰色的犹豫不定,而是“精神性决心”的可能性,这实际上就是卡维尔可能会称之为道德至善论的东西,即一种选择不是被所选择的东西所定义,而是“选择那支配在任何一刻重新开始的权力,去重新开始它自身,通过将所有的赌注归之于每一次的游戏去确认它自身的自身。即便这种选择意味着牺牲这个角色,这是在全部知识中所发生的牺牲,它在每一个时刻和全部时间之中都会重复出现”(1986:115)。

从经典电影到现代电影:信仰中的危机

这个段落已经开始讨论由《电影2:时间-影像》提出的现代电影问题。运动-影像的有机再现建基于作为“理性的”和真实的连接之上。“理性的”这个词语指示着一种形式的联系,它确信每一个部分中的镜头延续、一个部分到另一个部分之间的空间连接和整部电影中部分的辩证统一。但是这些理性的连接同样也有伦理学的一面——它们是一种欲求真理的意志的表达。它们表达可能性之中的信仰和影像中世界的完整连贯和真实的再现,以及与思想所联系的世界,而这是跨越影像、世界和主体的一种辩证统一的延伸——因此谢尔盖•爱森斯坦(Sergei Eisenstein)相信关于智性电影的乌托邦和影像与思想之间的直接联系。

然而,在德勒兹看来,现代电影肇始于这种有机影像的危机和相应的信仰的危机。在这两本书之中的第二卷布列松和德莱叶反复出现,证明了这种联系。这远不是在现代电影和经典电影之间的信仰的概念发生了变化那么简单,而是时间的直接影像在电影的表述运动之中储存或给出了一个总是当下的、总是可更新的关于可能性的新表述。假如电影的运动-影像的伦理学范例就是关于欲求真理的意志的表述,那么时间的直接影像就是被授予了虚假的权力以便挑战有机再现的连贯性和同一性。对于德勒兹来说,现代电影在一个深远的和全球化的信仰危机之中出现,它被经验为人类和世界之间的一个悲剧性的鸿沟。有五种特性驱动了这种新影像的出现和它们对信仰的危机的表述和回应。首先,存在着一种有机的或综合的再现的形式危机,这产生了一种倾向于省略的或去中心化的有多个主角的叙事;第二,这种危机促进了感官-运动或经典电影的因果逻辑的失效,从而导致一个影像与另一个影像之间的脱节(de-linking),以及在一个综合的整体中观察者与这些影像之间关系的脱节。由于影像彼此之间缺乏综合的连接,它们耗尽了再现的力量并作为底片式的(clichés)、陈词滥调的和碎片式的、非意指的影像而增殖。

第三,现代电影的形式是脱节的空间和“非理性的”联系。任意空间的潜在连接业已显示为这些非理性的中断,在此临近性和接续被不规则的运动和时间性的非连续性所打断,叙事的断裂意味着时间的直接影像是一种非空间化的知觉——时间作为生成的力量、潜能和重复性。这些影像的展开既没有因果性也没有目的论,更没有一个可以被理解整体(whole)的所谓的整体性(totality),情感-影像(affection-image)的非决定性的选择的先行性力量在此被提升为一种新的权力。结果就是第四个特性,现代电影的世界中产生了一种新的道德类型,这种新的道德类型被定义为对“纯视听情景”和“游荡的形式”(la form-balade,这种情景效应即角色没有明显的目标、目的或动机而到处闲逛和漫步)的敏感。罗西里尼(Rossellini)的战后三部曲——《意大利之旅》(Voyage in Italy,1954)、《1951年的欧洲》(Europa 51,1952)和《火山边缘之恋》(Stromboli,1950)中的英格丽•褒曼(Ingrid Bergman)就是最好的范例,她是现代电影的那种闲逛和观察的主角。这种角色传达视觉风景而不被运动和动作所驱动:“角色变成了一种观察者。她可能运动、奔跑或不安地骚乱,但是她发现自己所处的情景溢出了她的各方面运动能力范围之外,支配她去观看和倾听,而不再是去回应或行动。她是在记录而不是在行动。她屈从于她所寻求或寻求她的一种视觉,而不是参与到一种行动中去”(1989:3,翻译有改动)。

最后,这种现代电影屈从于一种普遍化的偏执狂,它对阴谋敏感,对所有形式的总体性产生怀疑。在这个意义上,“纯视听情景并不延展为运动,也不被运动所引导。它使我们抓住它,或者本来就是为了让我们抓住某种不可容忍的、不可忍受的东西……这是一个过于强大或过于不公正的问题,但同样也是过于美丽的问题,因而超出了我们感官的能力范围之外”(1989:18)。总之,时间-影像产生了某种角色和感受性的情景,这些情景被标记为对一个不可忍受的世界的感觉的敏锐性,关于再现的信仰和信任正是消失于这个世界:“这是一个单独的苦难,关于内部和外部的,既在世界之中又在意识之中的的理念……”(1989:209)。

微妙的解决办法(the subtle way out)

电影的运动-影像和时间-影像,因而表现为两个伦理学向度:一个就是通过人达成世界的转化,或者说爱森斯坦的信仰,即人能够建构起一种使思想发生的影像;另一个就是安东尼•阿尔托(Antonin Artaud)对一个在人类之前就如其所是地存在的、内部的、深层的和更高的世界的直觉,它产生自思想的震撼或者思想与思想所不能思考的东西的对抗。这是与时间的一种对抗,它是非存在的(Being)的、非同一性的、非目的论的,而是偶然性时间的先行(anticipatory)、纯粹的条件性、非决定性和尚未到来者。

如同克拉考尔的晚期理论所揭示的那样,一种欧洲的悲观主义弥漫于德勒兹的电影伦理学。战后由于破坏、种族灭绝造成的冲突和意识形态与乌托邦的宏大叙事的崩溃标记了信仰的危机,它表达为一种有机的思想影像的危机。对于德勒兹来说,现代性被体验为一种创伤。感官-运动整体的粉碎和纯视听情景的出现“使人成为一个观察者,他发现自己被世界之中的某种不可忍受的东西所击中,与思想之中某种不可思考的东西相冲突。在这两者之间,思想经历了一个奇怪的石化(fossilization)的过程,看上去思想就是其功能无力去运作、无力去存在,它丧失了自身和世界。因为思想不是以更好或更真实的世界的名义去捕获这个不可忍受的世界,而是恰恰相反,正是由于这个世界的不可忍受,思想才不再能够思考这个世界或思考其自身。不可忍受的东西不再是一种严重的不公正,而是日常平庸之物的永恒状态。人自身不是一个有别于他所体验为不可忍受的与感觉为被困于其中的世界的世界”(1989:169-170)。问题因而变成:当我们对影像并不比对我们在世界中的行为更具有信念的时候,如何在这样一个普遍性的悲观主义之中去重建信仰?

在纯视听情景之中,观察者既疏离于她自身也疏离于世界,但是她同时也更清楚、更好、更深地看到她所能够做出反应或思考的东西。在思考这种不可忍受的东西之时,对世界上不公正现状的视觉力量和感受力的增强可以产生一种被动性,或者一种思想的无能。但是对德勒兹来说,解决办法不是在思想面前的畏缩,好像除此之外没有别的选择或别的状况一样。德勒兹称之为“思想的无能”(im-powers of thought)要求我们对自己与产生新的信仰和新的思想的可能性的世界的感知脱节进行重估。在这里,怀疑论的问题被激进化地重构了。这实际上不是我们在感知上与世界的脱节,而是自我、视觉和思想被单独地从时间或者时间的流逝的力量之中被分离出来。那个位于思想外部的、思想所必须与之冲突的非思想(unthought)正是我们与作为一种对非决定性选择的无限保存的时间的生存和伦理学关系,它也同样是生命和思想在其中产生分离的本体论。

德勒兹称之为对这种困境的“微妙的解决办法”的东西已然通过抒情抽象的概念被引入,它允诺了一种在世界、思想和生命之间的联系之中进行选择的生存模式。在《运动-影像》和《时间-影像》之间必须划上一个弧形,在其中新思想的产生被体验为无力去思想,就像在与不能去选择的冲突中产生的一种新的选择那样:“哪一个是解决办法呢?去信仰,不是在一个别样的世界之中去信仰,而是在人与世界的联系之中去信仰,在爱和生命之间去信仰,去相信这个作为不可能的、不可思考的但仍然必须被思考的东西……我们必须利用这种无能性(powerlessness)去在生活中进行信仰,去发现思想和生命的同一性”(1989:170)。

对德勒兹来说,现代性的基本事实就是“我们不再相信这个世界”。然而,关于“我们不再相信这个世界”有很多解释,即世界呈现给我们的同时,我们也呈现给世界,这构成了我们作为一个不断地生成者所占据的当下的时间:

人与世界之间的联系被打断。因此,这个联系变成了一个信仰的对象,它作为不可能之物必须返还给信仰。信仰不再意味着另一个世界,或者一个转变后的世界。人在世界之中就像处于一个纯视听情境那样。丧失世界的人的反应只能被信仰所取代。只有对这个世界的信仰能够重建人与其所见到所听到之物的联系。电影必须不去拍摄这个世界,而是去拍摄对这个世界的信仰,和我们与世界仅有的联系。有人经常质疑电影化幻觉的属性。返还我们对这个世界的信仰——这就是现代电影的力量(当它不再生产劣质片的时候)。无论是基督教徒或无神论者,在我们这个普遍性的精神分裂症时代中,我们都需要理由去相信这个世界。(1989:171-172)

从爱森斯坦到阿尔托,伦理学问题对德勒兹来说,就是去理解与世界的创伤性脱节即是在这个生活或这个世界和它的自我转变的力量之中更为有力地跃向对生命的信仰。虚假的时间-影像力量并不将影像显示为一种幻觉,也不用虚假的感知来取代真实的感知。它们将影像从同一性的形式中释放出来,重建其生成或永恒回归的潜能。从电影的运动-影像到时间-影像,经由帕斯卡尔到尼采,通过罗西里尼和德莱叶的电影,哲学中发生了一个伟大的转折,它以信仰的模式取代了知识的模式,这正如虔诚教徒对无神论者、道德主义对道德的对话那样。必须强调知识不仅是建立在信念(faith)的基础上,也是建立在信仰(belief)的基础上,即既是建立在欲求真理的意志也是建立在信仰人类对自然的技术性主宰之上。在德勒兹看来,克尔凯郭尔甚至帕斯卡尔在信仰的的概念中所主张的是某种返还我们人类与世界和生命之间联系的东西。因此,只有当信仰召唤出了对这个世界和它的未来导向的(future-oriented)的力量的信任之时,它就取代了知识。

德勒兹的伦理学是一种道德理性,它想要返还给我们一种能够将生命保存为运动、变化、生成——差异的永恒回归的信仰。与其去渴慕另一个超越的或转变后的世界,我们不如必须去信仰这个由身体和肉、由物质组成和作为物质的世界,去返还这个世界独一无二的声音。信仰因此必须重建德勒兹的系统中两个原则的联系。怀疑论是思想与由单独的物质和持续生成的时间构成的生命相脱节的标志。但是存在和思想都是位于生命之中的,它们以一种单一的声音进行言说,在同一的时间之中变化,因此怀疑论必须克服另一个为了自我区分而从生命之中抽取潜能的权力意志,道德主义也必须被对永恒回归(总是再次重新开始的常新的可能性)的信仰选择所克服。

【参考文献】

Cooper, S (2006). Selfless Cinema? Ethics and French Documentary. London: Legenda.

Deleuze, G. (1986). Cinema 1: The Movement-Image. Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: University Minnesota Press. Translations modified by author.

Deleuze, G. (1989). Cinema 2: The Time-Image. Trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta. Minneapolis: University Minnesota Press. Translations modified by author.

Deleuze, G. (1983). Nietzsche and Philosophy. Trans. Hugh Tomlinson. New York: Columbia University Press.

Gualandi, A. (1998). Deleuze. Paris: Les Belles Lettres.

View Comments

.

存