《我的舅舅》(作者:Alan Rich)

我们第一次见到于洛先生,是在假日里一所破败的海滨旅馆里。他独自一人,但并不孤寂。于洛先生非常可爱,想把周围的一切生物都变成他亲爱的朋友(并且总是成功):有人会问,这样一位潇洒迷人的家伙,为何会独自一人去度假,难道他没有爱人,没有亲戚吗?

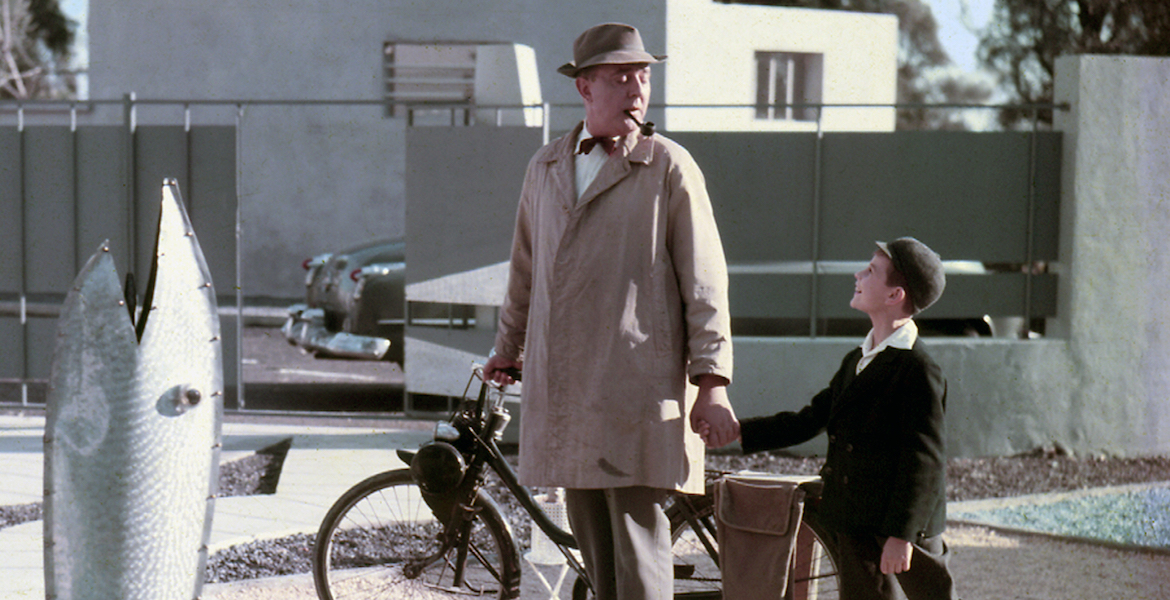

不,他有亲戚。在《我的舅舅》( Mon Oncle, 1958)——我们与于洛的第二次碰面里,从亲戚们的可笑行为中,我们就会发现足够多的理由来解释他为什么会宁愿独自旅行。他的姐姐,阿尔贝勒夫人,嫁给了一位不可降解塑料制品大亨。她生活中最大的乐趣就是享受整洁、高度机械化的家,那是她丈夫的财富带给她的;她的细高跟鞋踩在混凝土的花园台阶上,发出咔哒的声响。花园里最引以为豪的装饰就是鱼形喷泉,当客人到来时,鱼嘴里会喷出水花。屋内还有其他令她骄傲的设施,例如一间自动化厨房,它设计过度得令人瞠目。

她还有个叫杰拉德的儿子,是个让人担心的孩子:他从不尊重他爸爸的车。还有她的弟弟于洛,也总是令人担心。阿尔贝勒夫妇对他们用按钮操控一切的自动化生活方式的正确性深信不疑,所以他们只能将于洛视为典型的废柴:没工作,没老婆,还有极大的社交空缺亟需填补。

为此,阿尔贝勒先生在他的塑料厂里给于洛安排了一个工作;阿尔贝勒夫人则打算把她的弟弟和她的邻居撮合成一对(顺便提一下,她的珍贵财产包括一座花园和一个园艺拖拉机,两者其实是同样大小的)。最后两个计划都以可笑的、灾难性的方式收尾。于洛在工作时打了个盹,结果由他看管的一架巨大的塑料挤压机失控了。无独有偶,当鱼形喷泉的水花飞溅到阿尔贝勒家的院子里时,花园聚会也偏离了正轨。

《我的舅舅》很容易就会被归纳到关于自然对抗机器的淳朴小品的长串名单中;但这部精致敏锐、细节丰富的影片,它的内涵要更深远。尽管阿尔贝勒夫妇愚蠢地痴迷于泛滥的消费主义,但他们并不令人生厌;他们的魅力正是来自于他们独特的生活方式。正如佩内洛普·吉里亚特(Penelope Gilliatt)评论的,“部分原因是因为他们对待自己就像对待机器一样,部分原因是因为他们已经无法判断相对的重要性……”至少就目前来说,他们的悲剧是年幼的儿子没能接受他们的价值观。所以在这个对抗的过程中,他们把儿子喜爱的于洛视为自己的敌人。但片名《我的舅舅》显示出的是男孩与他那无拘无束又乱七八糟的舅舅之间的爱,以及他们之间嬉闹和随和的关系才是本片的中心,它既美丽又光芒四射。相较于生活在荧光灯下的阿尔贝勒家庭,舅舅的生活方式是阳光且毫无规划的。在这种不间断的对比中,该片的主旨显而易见。观众希望最好的结局是,杰拉德最后终于逃出了电动门,在巴黎的破旧邻里之间,在高高的阁楼上,发现了更好、更纯净的生活,邻居们相互微笑,金丝雀放声高歌,面包房里出售手工制作的、奇形怪状的美味甜点。

事实上,该片的结局是美好的:于洛整理好行装,前往外省另辟新职(在恰当的时候他一定会弄得一团糟)。杰拉德和他的父亲在为他送行后返回家中的路上,偶然卷入了一个游戏中,而这个游戏是男孩和他舅舅发明的。先是紧张时刻,然后又是个大笑点——也许那是父子俩第一次一起开怀大笑。因此,那也变成了一种希望的象征。

《我的舅舅》于1958年公映,次年获得奥斯卡最佳外语片奖,它已成为塔蒂喜剧经典中最负盛名且被谈论得最多的电影。该片中的一个特点是塔蒂其他任何作品所没有的,那就是它似乎更像是一种古典音乐的状态。正如于洛系列的四部电影一样——就像莫扎特的交响乐——首先让人们关注它的,是因为它的清新简洁;随后人们才因其技艺的深度和丰富质感而印象深刻。

例如,只有到了后来,你才会意识到,声音结构以及所有的对话形式(从阿尔贝勒呵斥式的长篇大论到于洛近乎沉默的低语)都变成了第二种音乐,与法兰克·巴切里尼(Franck Barcellini)和阿兰·罗曼斯(Alain Romans)谱写的那混合着甜美轻快的爵士乐和电声的配乐融合,强调于洛和阿尔贝勒家庭两者生活方式的对立。也只有到了后来,你才会开始认识到《我的舅舅》精致、完美的结构,那不断重现的视觉主题素材 (正如莫扎特的交响乐一样),使影片的发展变得优雅精致。像莫扎特交响乐一样幽默感深切真实;也像莫扎特交响乐一样,不浪费任何一枚音符。

|译者:二道贩子 @迷影翻译