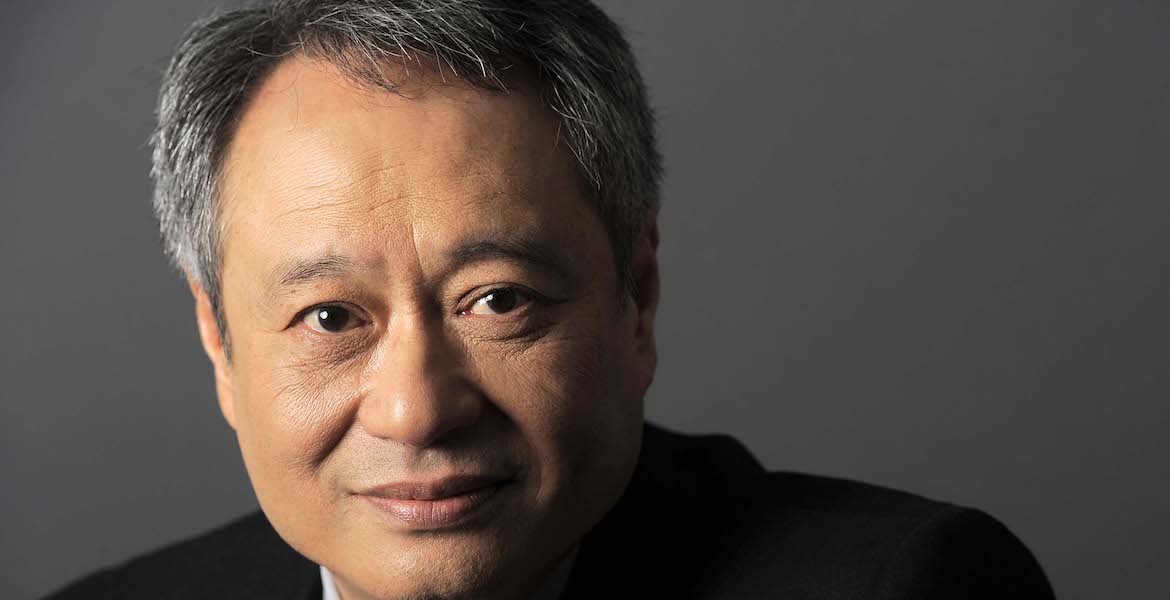

“镜子里照出的灵魂” ——李安电影简述

FILE - This April 26, 2012 file photo shows Ang Lee posing for a portrait backstage at CinemaCon 2012, the official convention of the National Association of Theater Owners in Las Vegas. Lee is the director the the film, "Life of Pi." (AP Photo/Chris Pizzello, file)

“如果你想了解我,一切尽在我的电影中。”——李安

李安的电影证明了一部电影既可以作为艺术也可以被大众认知。在这一点上很多电影导演的解释都显得苍白。“我离开那时的台湾才有机会开始看禁书——共产党的文艺及宣传作品,尤其是老舍的著作及斯诺的《西行漫记》。从台湾到伊大,我第一次经历下雪,也第一次从图书馆借了这些书回来,真是‘雪夜闭门读禁书’,我这才知道:‘搞了半天,原来我们是坏人。’头一回,我对自我的身份认同生成了不一样的观察角度。这个冲击对我来说,有如天地倒置。 ”

这段话来自《十年一觉电影梦》,因为一个同样喜欢电影的朋友提醒,我看书时留意到这句话“我这才知道:‘搞了半天,原来我们是坏人。”在大陆出版时被删除掉了。

“原来我们是坏人”这个角度很有意思。一般人提及李安都会觉得他是一个表内收敛,內心激越的人。我特别喜欢”父亲三部曲”。李安几乎把他的家事搬进了电影,有些对白就是他说过的话,《喜宴》里包括评字、做菜,甚至婚礼前新郎新娘跪在父母前听训的情景、对白都是。据他所说:“以前爸爸对我电影中的这些情景好像没什么反应,我本以为这都是我一厢情愿的抒发……”而这些抒发也促使大家开始思索中国传统父子关系。从1992年的《推手》到与《断背山》主题一致关注“同性之恋”的《喜宴》,不同背景,一个美国西部,一个台湾与美国交融的之地。“每个人心中都有一个玉娇龙,每个人心中都有一座断背山”。李安的《断背山》不仅讲数十年绵绵不绝的情,也讲世俗压力下、无力挣脱的男人。生活永远无法被驯服,像电影里的艾尼斯对杰克说:“如果不能改变它,就只能忍受它”。断背山,我感觉象是在世俗束缚下不断挣扎的象征。每个人可能都有这样的念想,心底秘密,世外净土。

李安生于台北,1975年自国立台湾大学艺术学院毕业,后留学美国。他先在伊利诺斯大学学习戏剧导演,后又前往纽约大学学习电影制作,大学期间留下《追打》(“The Runner”)、《我爱中国菜》(“I love Chinese Food”)和《棒艺术家》(“Best The Artist”)等短片作品。1982年他的《荫凉湖畔》还获纽约大学奖学金及台湾政府主办的独立制片电影最佳短故事片奖。1984年,拍摄《分界线》遇到资金困难,他从老婆存折里拿了八千多美金。勉强拍完《分界线》,就从纽约大学毕业了。后来,他在一个采访里说:“奇怪的是,我一点愧疚感都没有。”这时,他的脸色莫名尴尬起来。

之后,李安被媒体形容的“煮夫生涯”开始了。

下面一些简述——六年后,带孩子、练习厨艺时写作的剧本《推手》获优秀剧作奖。第一次执导影片的机会来了。1992年,这部反映在纽约的一家台湾人生活中的代沟和文化差异的喜剧片在台湾获得了金马奖最佳导演等8个奖项的提名,并获得最佳男主角、最佳女主角及最佳导演评审团特别奖。第二部电影《喜宴》延续着《推手》的背景,一个生性活泼的纽约人,以一顿便宴来招待自台湾来参加他的婚礼的父母。李安通过这么个事重新把两种文化和二代人之间在社会体制、伦理观念和人际关系观念上的迥异确立起来。这部完全以好莱坞模式制作的中国电影在他台湾获得了第三十届台湾金马奖最佳作品、导演、编剧奖以及观众投票最优秀作品奖。“父亲三部曲”最后一部,1994年的《饮食男女》之后,李安来到了好莱坞。

自己的存在体现了美国与亚洲电影间急速深化的关系,好莱坞电影却落后这股风潮有数年之遥。“我身处这个潮流之中”,他说。从《推手》《喜宴》到拍摄优质英语电影,第一部英语片《理智与情感》(“Sense and Sensibility”)改编自简-奥斯汀的小说《理智与情感》。1997年,李安开始改编里克-穆迪(Rick Moody)的小说《冰风暴》(“The Ice Storm”)。本片讲述的是在“水门事件”那个年代,康涅狄格州的一个家庭内发生的种种矛盾—-四十多岁的男人面临着中年危机;正值青春斯发育阶段的少男少女整日与爹妈针锋相对;夫妻间不可告人的秘密……这是七十年代美国家庭关系的微妙的一面。不过,后面的电影《与魔鬼共骑》背景转到美国内战,与前两部影片相比,这个西部片是他电影年华里记录的一段迷失——“这个电影里没有李安!”有的评价非常直接,他后来也很少提及这部电影了。

至2000年,李安好像才从这个迷失中走了出来。《卧虎藏龙》让好多熟悉他的人都会惊讶他改变了伦理片风格,将中国传统文化融入一个曲折动人的悲情故事。通过作品,我阅读到的李安悲观而真挚,真实的一个人,面对着电影里文化与国别的区别,无论讲什么故事都是一颗中式的心在跳动着。

我记得电影主角俞秀莲说过一句话,大概是“无论你选择何种生活道路,都要对自己真心相待。”我觉得,此话里提到的“道路”、“真心”都是李安从未变更过的主题词。像《断背山》讲得也是一种爱情道路的选择。李安在这部电影里让大家知道“有时,爱会以强大而永恒的方式存在着,并且对谁都有可能。”我记得看过一本《李安哲学》,有一章写他的事业,标题是“一个拍电影的人”。这个表述特别好,他的简朴风格使电影里的“人”更接近人,于是也尤其迷人。

李安对电影怀有真心,或者可以理解成“电影”里蕴含着一个“自己”——他始终面对的是自己。从同性恋的两个牛仔到一个美丽的中国女子与一个汉奸。有人可以看见王佳芝的爱情,有人也可以看见行刺汪精卫政府要官的历史事件。实话实说,这里的爱情有些让人迷糊,这里的历史也没有合适的理解角度。这是电影《色戒》最后一幕,留给我们的思考——在易先生送戒指的那个餐厅里,王佳芝哭着,小声地,让他快走。当她轻声说“走”这个字时,易先生的表情由幸福转向恐惧,特写镜头一闪而过,却精彩之极。

小说里是王佳芝因慌乱而一时糊涂做的决定。在李安的眼中,背景变作欲哭无泪的极度无助,格局大了很多——王佳芝在一个戒指面前感受到只有易先生真正在乎她。从这个角度上说,这么做不过是拯救了自己那么一点点可怜的自尊,以及对感情的幻想。李安说:“我们生活在一个颠倒的世界中,用《圣经》的话来说,我们失去了乐园。”不禁追问——失去的乐园是什么?对于王佳芝来说,他们的爱情注定是“失去的乐园”。有张迷告诉我,他们不喜欢这个电影。这个电影把一个女人的内心负担了太多的历史账。由此我想,大概张的小说和我想象中一致,爱鸡毛蒜皮多于千秋家国。那么,李安把视野放到了人性面对最具毁灭性战争最根本性的矛盾与挣扎上效果如何?

《色戒》女主人公扮演麦太是被迫的,扮演情妇是被迫的,扮演一个等待被爱的女人的时候,她选择了主动。一幕是这样:王佳芝坐上黄包车,车夫问“回家?”她恍惚作答:“嗳。”你看,证明回报的是易先生的仓皇逃生;证明自己的代价是王佳芝的饮弹身亡。李安对电影的总结是“没有事物是不变,这是我电影的重心。人们希望相信某件事物,希望抓住某件事物,以获得安全感,希望彼此信任。”

同一个场合,他又说:“没有事物是不变的。我想,寻求安全感与缺乏安全感,将成为我电影中另一个重要主题。”这才有了《少年派的奇幻旅程》……尼采有句话是一切哲学都是自传:一位好作家应当将自己的灵魂倾洒在纸上,如果有人理解了他的作品,就会理解他的为人。

“如果你想了解我,一切尽在我的电影中。”李安与他的电影像他说得一样。这也积蓄着一种力量。随着他的电影旅程,这种力量将不断在他的生活与电影风格中展现出他的视野,以及他与自己的关联。

“电影与镜子”不是新提法,一些人照到了现实。但李安这面镜子里却闪耀着很多本质之光,如情感、关系。我觉得,这引导他穿越迷林。基于西方观点,我还在一个评论中看到,有人说他,恒久而细致,关注着人类情感道路上每一个动人的灵魂。