杜琪峰:为香港消失的记忆而创作

「本文转自于非營利網路媒體《報導者》(www.twreporter.org)」

你很难没看过杜琪峰执导的电影。

早期周星驰的《威龙闯天关》,警匪、黑帮与兄弟情义题材的《PTU》、《枪火》、《黑社会》,都会感的《瘦身男女》、《单身男女》,甚至是《盲探》、《夺命金》、《华丽上班族》等类型电影,他的作品,一直都在。出生于1955年的杜琪峰,以他土生土长于香港的经验与情怀,以他对人生与人性的观察与感受,在时代的变动、政权的更迭下,交织谱就成从影超过30年、近60部作品的精彩。

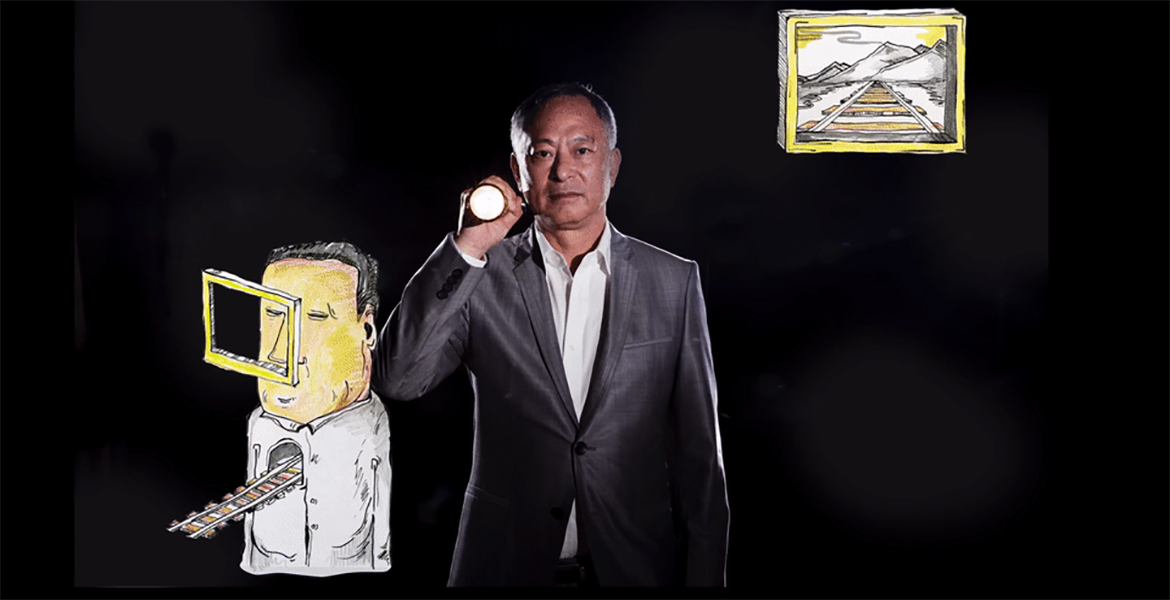

举起《PTU》里的经典道具警用手电筒,灯光乍亮,随着杜琪峰的手摆,晕光一阵炫晃,炫迷了眼,也晃松了嘴角,一出场时略显紧绷肃杀的他,终于笑了。那场面,让人想起《PTU》电影中段,饰演队长的任达华率着一队员警巡逻至可能藏有目标的大楼,黑暗无光中满布未知,不知是敌是友的脚步声响紧张着气氛,直至摇晃的手电筒灯光清晰了同袍的脸,任达华才终于纾松了口气。

然后,在高低错落的闪灯齐发背景下,在炫晃后的余影下,杜琪峰说起他成长至今的香港模样。

在杜琪峰住过的九龙城寨里,贫穷、黑帮集结,形色人种都有,属于社会底层的生活样貌与挣扎,他切身所见,“人们能生存、吃饱,甚至能念书,是最要紧与基本的课题。”后来在他电影创作里不时出现的宿命感,几乎是从那样的童年开始生根的,“你生出来,基本上没有选择,就已注定是从哪边开始,这个人在这边,那个人在那边,那对一个人的成长、发展一定有影响的。”

杜琪峰说自己念书念得不好,上学很痛苦,17岁那年,他不再升学,“可能因为从小家里没有给太多东西,要出去看世界了、开始工作了,你会感觉什么都很好,那种价值观是:希望明天比昨天好,然后能开心、赚得到钱,就很好。”

第一份工作,他进了电视台,不是他“想要”,而是在现实限制下,“被选择”的。“我那年纪、我那学历,能做什么?一,在电视台当信差,传带子、送信件;二是警察,我身高还够;三是电玩公司学徒。第一个面试是电视台,那天是礼拜五,他们说若要我会告诉我,隔天,就收到录取通知。”

所谓冥冥中有安排,生命自有出路,而最初下定了的锚的位置,绝对与后来的一切有关。是啊,那又是杜式宿命感的再一次验证,杜琪峰豁然,“所以一个人会变成什么模样?真不一定。如果当年我不进电视台,我可能成为一个警察,成为一个贪污的警察。”他大笑。

不过,与其说杜琪峰的宿命感是悲观的认命,不如说是积极的清楚自己。

杜琪峰这一回为了最新作品、台北电影节闭幕片《三人行》来到台湾,他聊起里头最后一场戏,一场华丽如诗、如舞翩翩的长镜头慢动作枪战,长达10分钟。那场戏,是前面70分钟剧情推进后的压力释放,就像是锅里的水与料,沸腾滚开咕嘟嘟,不破开锅盖不得平静的关键。

杜琪峰的《三人行》以医院为一个锅,将三个主要人物:警、匪、医,与其他形色小人物都丢了进去,狠狠盖上锅盖,闷着。其实拍警匪片,他是熟手,是教父级人物,1998年《暗花》、1999年《暗战》、2003年《PTU》、2013年《毒战》,形式不断推陈出新,每部都有巧思妙招。但时代翻新了,他说30年来,大家拍的都已经差不多样子了,“你追我、我追你,开打、搏斗、爆破,我不再走这一路了,我希望这电影给多一点人物表现的空间,所以选择一个压缩的环境,把故事跟人物都浓缩在医院。”

于是,当片中主角们对自己职业与信念的坚持开始对彼此产生影响,当层层进逼的现实压力迫得主角们几乎喘不过气,杜琪峰以华丽枪战画面砰响一记警钟,接着,他串进罗大佑写于1982年的〈之乎者也〉,由王菀之翻唱的轻空声嗓与枪战血雾的慢动作激烈画面共舞回旋,冲突得浪漫。

“一般来讲,枪战结局都要很大声,乒乒砰砰,但我要给的,是平静,所以要演员慢动作演出,然后要一个天真的、无知的、纯粹的声音进来。我想大家停一停,可能想想:人哪,是怎么犯错,又不知错,把错再弄成大错。”杜琪峰无意说教或给是非对错一个定论,但他说,“停下来,上帝(或命运)有安排,总会有结果的。”

从片名《三人行》的“三人行,必有我师”,到〈之乎者也〉的歌词意涵,都出自孔子,都是儒家传统的思想精神,“这思想,几乎谁都晓得,但每个人却都在里头犯错。”杜琪峰慨叹,“现在的香港,真不是真的,假不是太假,这年代所出现的人的价值观,究竟是什么样的?而我们读书是为什么?我们曾信奉的传统道德,究竟是为了政治,还是为了人类,或是为我们的民主而存在?”

香港自97回归后,经历了连串冲击,政治、经济、教育,每个领域都面临着变化,“我们怎么样都没能挡住的,这是一个时代给我们的冲击,这是一个机遇去了解,当世界改动成另一个模样,我们又会怎样?”杜琪峰强调自己说的不是共产党或民主党,“我讲的是时代。身在动乱,要经历、要过去,我认为这里头若有些什么能维持住人与人间些微的结构,就是传统的道德观。如果失去,会是很大悲哀。”

杜琪峰是恋着故土的那类人,香港60年间的变化,他真切就活在里头,进步,是他所认为香港的最大价值,“人们从不守法变得守法,变得了解法律的意义与重要,而政府从当年的贪污,变得廉洁,生活的水准从不好,到后来人们开始买楼。”他认为,“香港,在我成长过程,是个人人有机会的地方,在彼此尊重、守规矩的前提下,各路人在这里少有冲突,至少与美国比,少很多。”

他悠悠说起执导于2008年的《文雀》。林熙蕾所饰演的神秘女子,与任达华领头的扒手集团,穿梭在中环与上环的街弄之间,而每一次女子的出现,只是为了离开。“香港就是这样一个小岛,让大家可以飞来,留下还是要走都可以,都容许发生的,所以这里有中国人的文化,有西方人的想法。”

因为浓浓恋着,相比其他同辈导演,杜琪峰北上中国大陆拍戏的时间晚得多,2011年的《单身男女》是第一部(步)。不熟悉、也没把握了解大陆文化,是他的顾虑,“而且讲普通话这件事,我就是比较差,当创作者不明白文化生活背景,作品很难讲出不同的角度,讲了,也可能会是假的。最后,在那里,可能只能拍古装片了。”杜琪峰笑。

不过,对杜琪峰而言,电影是生活的点滴,是时代的记忆工具,身为创作者,自然需要在不同时代与环境里找空间、发声,“我们活在这时代,才有这样的市场。要找能平衡一切的方式,可以讲到你要讲的,也要吸引观众去欣赏,这种路,一定要走。”

譬如2005年上映的《黑社会》,英文片名为Election,表面说的是黑帮话事人选举内斗风波,实则又有“黑帮很早就开始选举,香港竟没有”的意涵。又如《文雀》,表面是神秘女子与扒手的邂逅,实则为中环天星码头被拆后,杜琪峰感慨一代的香港记忆被消失而做。

“我还在电视台工作时,常常要在外头跑、送东西,每次听到码头钟楼当当当响,就是船要开了,就要快跑,那感觉没办法忘记的。那天,我整个晚上睡不了,然后看见有一批年轻人也想守护着那块记忆。我想,电影是有一些记忆的,只要这电影产生,就算不晓得后来有多少人看到,他依旧是记录下了香港曾经是怎样的。”长年与杜琪峰工作的编剧游乃海也肯定:“电影是一座城市、是文化的一个部分。”

杜琪峰说自己无法断言香港的未来,但他不算悲观,“每个时代都会出现不同环境,能生存就继续,不能就停下,人类的生存发展史就是如此,要走哪条路,自己去选。如果,每个人做好当下的事,未来就会出现。”

说来,杜琪峰宿命又传统,但他以为很多时候所谓宿命只是立场问题,是个人立场的选择,“假如你以正义为立场,在每个该做或不该做的选择里,自然就会以公平正义为基础。然后,就是够不够坚定,够不够相信自己的本意立场,这是每个人不同的,对或不对,只有自己可以衡量。

这样的观念,实现在他创作中成为一种不可撼动的同袍情、兄弟义,甚至是萍水相逢下的惺惺相惜,从1999年《枪火》、《PTU》、2006年《放逐》、2009年《复仇》、乃至最近的《三人行》,一以贯之,也成了一种风格,“当然这中间会出现很多的错误、悔恨,也可能出现生机、机遇,就是一种『命就是这样』,但那是浪漫的,为一个公义、为对得起某些人而为,这些人是浪漫的,是浪漫的。”

问杜琪峰,你浪漫吗?你本人最靠近哪个角色?他又笑,想了一下,“其实,没有谁接近我个人。不拍电影的我,最喜欢吃东西、行走,这几年,多了看书。”关于步行,他可以一个人走4、5小时,那状态,近乎修行,“透过步行,会感觉自己在一种催眠状态,常常不晓得自己走了那么远,但那过程很冷静,是集中思想去想事情的方式。后来这成了习惯,一直走路,汗一直流,时间过去,很纯洁的自己。”

以前,不拍电影的杜琪峰也爱拍照,摸着10年前出版,记录自己公司创作历程的专书《银河映像,难以想像:韦家辉+杜琪峰+创作兵团》,他翻着、指着,原来里头有好多都是他拍下的画面,怎么后来没了?他顿了顿,“没胶卷以后,我没兴趣了,数位相机很好,但我习惯胶卷。”原来,在大时代的变动下,杜琪峰也不得不变,但他没忘记他口中的香港进步精神,每一部作品,他都还在挑战自己,就像这次《三人行》的长镜头慢动作枪战,而杜琪峰也没忘,他是一个导演,他依然做着他的专业,在变动的时代流里,平衡着、活着,等着未来的到来。

| 文:汪宜儒 | 摄影:林佑恩

| 插画:Candy Bird

版权合作©️報導者 The Reporter