艺术大师正在压垮台湾电影

序

距离杨德昌导演仙逝,已经过了十年。在他的故乡台北,胡思书局举办了名为「流动的映射:杨德昌与台湾新电影」的一系列讲座,广邀数字自台湾新电影时期(1982-)即入行的资深导演,以俩俩对谈的方式,回忆他们各自与杨德昌导演的认识与往来,也阐述一个台湾至今仍未解决的大哉问:台湾新电影最终影响了台湾什么?这种影响是好是坏?

「新电影诞生了杨德昌、侯孝贤、蔡明亮这些艺术大师,但影业不能只有艺术只有大师。今天的台湾导演如果还追求更文艺,更艺术的路,其实就是让台湾只剩导演却没有观众的不合时宜。」

杨顺清与陈怀恩的对谈,迸出了惊人惊语。何以他们一路走来,得到了这种结论?以下便是这场对谈的全貌。

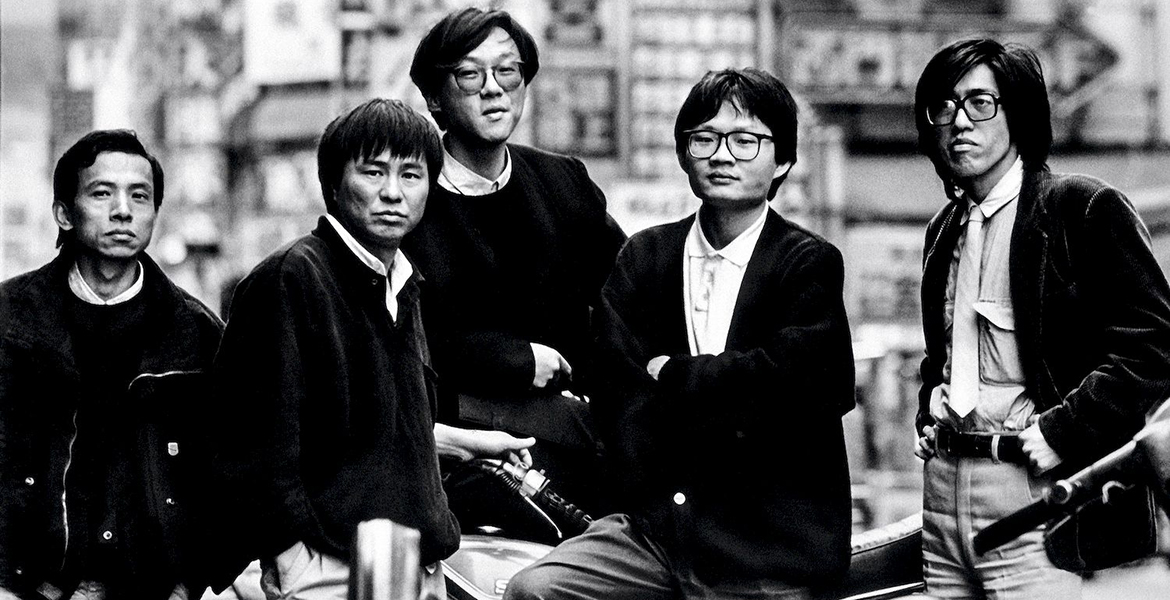

对谈导演介绍

导演。1991年与杨德昌、鸿鸿、赖铭堂共同以《牯岭街少年杀人事件》获金马奖最佳原著剧本奖。执导的作品有《台北二一》(2004,亚太影展最佳影片)、《扣板机》(2002)等等。2011年起担任【他们在岛屿写作】纪录片监制。

导演。1983年从《儿子的大玩偶》开始,即与杨德昌、侯孝贤等多位台湾知名导演合作。执导的作品有《练习曲》(2006)、《他们在岛屿写作:逍遥游》(2011,余光中纪录片)、《他们在岛屿写作:如歌的行板》(2014,痖弦纪录片)等。

与杨德昌与新电影的邂逅

杨:

我约莫是读高中时开始看新电影,大概是1982年吧。跟杨德昌导演第一次见面则是1987年,我在台湾艺术大学的教室上他的课。那时已经是新电影的末期,我们常常在易牙居楼上的影庐聚会,后来我当了《牯岭街少年杀人事件》的副导、美术与演员,从此走上这条路。

陈:

我也是1982年开始接触新电影(不过当时没人这样称呼)我在中央电影公司作制片助理起家,拍拍短片、简介,但一直想找机会拍电影。当时有个同期的留洋生曾壮祥,状况跟我一样。我们后来终于熬到机会参与了《儿子的大玩偶》(1983),他当导演,我当场记跟剧照摄影,才发现电影这行跟我们想象的完全不一样。

新电影的工作者基本上没赚过钱。侯孝贤拍的《悲情城市》票房破亿,我是这部片的摄影师,就常常听到侯抱怨钱根本没赚到自己口袋。当时的国片票房节节衰退,场记从一年经手三部电影,变成三年经手一部电影,这就是当时的新电影(笑)。但当时至少还有片厂有传统,例如开镜第一天,所有人都要在现场拜拜请神,开拍的第一镜得一次OK,不能骗神。这传统后来没人守了,国片衰退当然就更不行,业界连三年一部片都没得拍。2005年,我担任金马奖评审,发现台湾片加起来还不到二十部,里外皆惨。直到《海角七号》(2008)出现让国片票房重新复苏。

台湾新电影的成就与电影无关

杨:

就像黄建业(注:台湾1980年代的重要影评人)说的,新电影这件事对台湾而言,是「边缘东西的中央化」──中影片厂让候孝贤、杨德昌、蔡明亮这些艺术才子大量拍片,但艺术终究只是小众。本来是边缘的小众东西突然拉去大众,怎么可能会突然有观众呢?口碑风潮一过,随之而来的就是被众人炮轰台湾片没有观众了。政府也没有善用风潮来建立更好的电影环境,只会每年乱发辅导金随机赞助,乱枪打鸟。韩国影业这点就做的很好,他们善用了民族风潮,建立自己的一套电影工业…

陈:

韩国这事说来感慨,他们以前比我们落后,在新电影时代,他们还要派考察团来台湾学习,如今却今非昔比。

今年,《尼罗河女儿》(1987)修复重映,我受邀了一些活动,说这部片对侯孝贤而言,就像在外面生的女儿。什么意思?因为这是他的分水岭,侯孝贤当时在商业与艺术两条路上徘徊,想用《尼罗河女儿》这部有偶像歌手、有黑帮片公式的电影里证明他可以是个卖钱的导演,还是当年改编琼瑶的几片跟《小毕的故事》(1983)有过千万票房的商业导演,结果票房一蹋胡涂,中影遂跟他解除了三部新片的合约,让他一贫如洗。这件事让他下定决心,这辈子全新往艺术的路冲刺壮大。

说穿了,台湾新电影其实没有成就电影,只有成就了政治与文化。不只电影圈,当时整个台湾的各类艺术氛围,都渴望冲破政府管制的戒严,追求真实、追求突破,即使要在警察与官员「关切」的夹缝中也要求生存。《孩子的大玩偶》改编自黄春明的小说,我们与黄春明创作的都是人民不想面对的东西:肮脏的家、没有保障的底层生活、城市生活的冷漠、台语与方言的流失,尽管它是真的。新电影的这些景观冲击了戒严时代的台湾。

然而现在,这股动能已经没了。戒严解除了二十多年,创作尺度大大放宽,各种文化理应都要开始生根,实则不然,这股冲撞的力量好像不见其踪了。台湾的电影工业也没有为此继续变好,反而持续衰退,因为没有来看片的观众了。政府说要救国片,却没有真正意识到真正的症结点不在培养导演,而是要培养观众,培养观众来戏院比培养导演来拍片重要多了。

眼里不要只有艺术大师,而要看见整座工业

陈:

现在的台湾电影,没有办法说故事。新电影留给我们的杰作都是散文式的感觉,但观众要的却是小说式的故事。

杨:

再谈《海角七号》。魏德圣导演是个很特别的人,在他还是杨德昌副导演的时候,他就跟我们说过,他想尝试拍一些更通俗的电影。他选择在台湾国片票房只要破100万台币就能开香槟庆祝的年头,拍一部预算3000万台币的《海角七号》,压力肯定很大。当时,我某天突然接到他电话,问我能不能借他500万周转,说他的银行给款延宕了,剧组九月就需要现金,否则不能开拍。我回他:「如果我能马上拿得出500万,我就不会当导演了!」(苦笑)后来还是国泰副理看在这片似乎有卖点(历史情怀、台湾男人与日本女人),出手相助,才缓了事。

《海角七号》大卖了,国片票房复苏,大家都开始拍商业片了,也该如此。但问题来了,我们的创作群没有商业片的认知与功底。电影不只是一门艺术,也是一门工业,有复杂的人力、物力、通路与市场评估,更包括商业片的思维。

侯孝贤杨德昌瞧不起好莱坞,但好莱坞就是工业,能学得精华就能大放异彩,例如李安。政府该要把握这份好不容易重回的风潮,好好把衰败的工业重建回来。我现在在艺大教书也是这样讲给学生听,要他们开始学习讲故事,不要只看见艺术大师,而要看见整个电影工业,找到自己适切的位置。但这很难,侯孝贤杨德昌的影响力太大,我们的商业传统又断绝了这么久,造成拍电影只剩对艺术的推崇这一支「边缘的主流」。

陈:

魏德圣绝不是文艺青年、但他以自己的方式成就了电影。他渴望更通俗,也为此学了很多功课,例如电影类型的分镜。许多自诩艺术的片子不愿被电影类型「归类」,就算是也往往很另类例如《刺客聂隐娘》(2015),但商业与工业需要用类型与观众沟通。最好的类型片,是拍出观众的期待,但不以观众期待的方式。

当然,商业是很残忍的,钱能决定一切。许多观众抱怨魏德圣的《赛德克巴莱》(2011)最后一幕的彩虹桥特效太假让人很出戏,但没办法,外包的计算机特效钱烧完了,赞助商也不愿继续扔钱,发行商更不愿意发片延后,只能硬上。

现在的年轻人对电影类型很敏锐,这是好事,那是我们这一批人最缺乏的东西,我们接下来的责任,是教会新一代走进这块领域。

杨:

我认同。我自己的商业片尝试《独一无二》(2015)在去年结束,接下来十年我都不会再拍了。我很清楚我缺乏什么,我们得继续自我训练,补全这块,尽管台湾已经没有太多十年。现在不是艺术大师的时代了,人人都有数字手机,想拍片就能拍片。

陈:

是的。不过技术门坎降低,东西也容易变粗,得要谨慎。电影是门工艺,就像雕工得花十年反复雕刻才能出师一样。没有方便的法门,就是练习而已。