Day 25 黑泽明在莎士比亚面前

“电影结束时,那些角色却仍然活着,仍然在行动。我们跟随他们,潜近他们,最后,在影院之外,他们不得不躲避我们的视线。电影永远关于离别。”

和电影生活在一起 第25天

2016年12月27日 星期二

片名:乱 ran (1985)

导演:黑泽明

南京,家

因为准备着明后天出发前往西班牙,将有半个月的行程,所以忙着处理掉手上的各种事情,一天下来疲惫得很。这种状态下,到了夜里看近三小时的《乱》,是很艰难的。但是黑泽明的气势实在逼人啊,还是顺利地看完了。

在“莎剧电影”的榜单上,可以与奥利弗·奥伦斯的《哈姆雷特》一决高下的大概只有黑泽明的《乱》。就莎剧的影像化而言,无出其右。

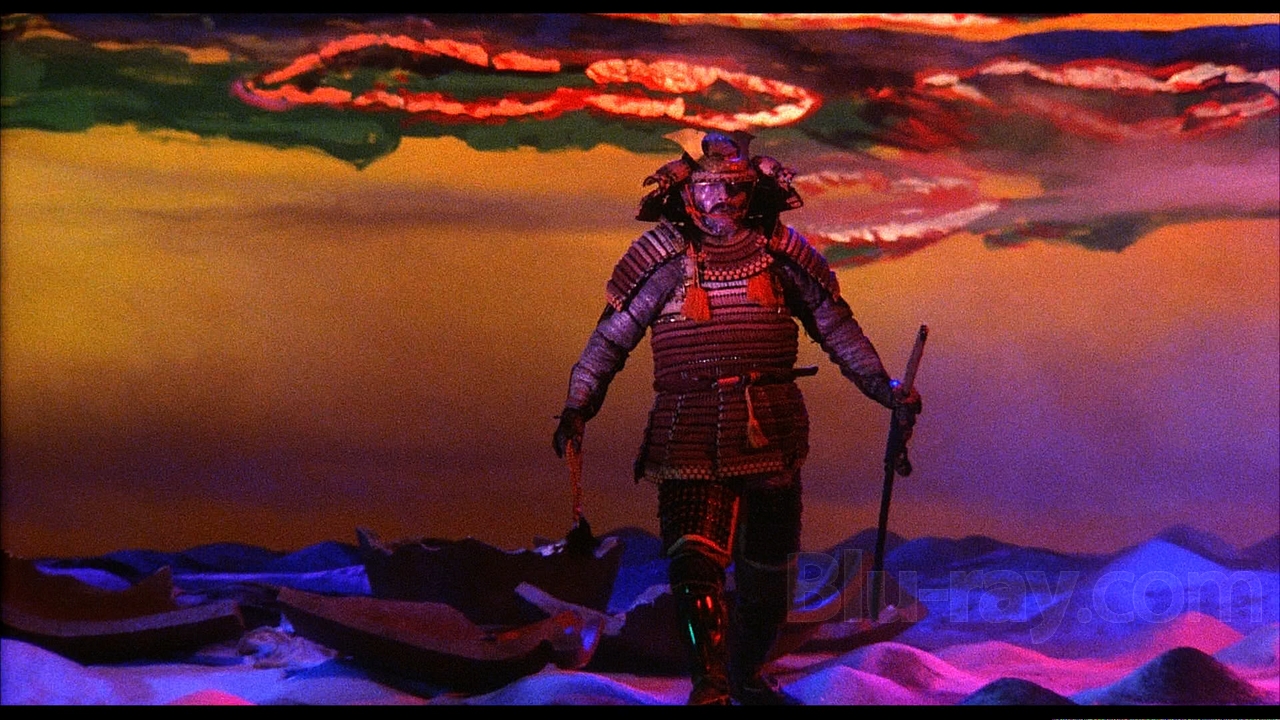

看《乱》的时候,很抱歉地想起前不久看张艺谋导演的《长城》——我将它看作一部“豪华版的B级片”。张老师对旗帜和盔甲的色彩之迷恋,必然是来自于黑泽明的。但遗憾的是,他对空白似乎过于恐慌,于是将角色、军队、怪兽铺满整个银幕,以致于它们都消失在色彩中,以致于色彩本身也变得毫无意义。导演最终还是考验审美能力。

色彩的浓烈在强力的悲剧面前才是有效的。

黑泽明拍了两部莎士比亚戏剧皆为公认的佳作。1957年改编自《麦克白》的《蜘蛛巢城》,以及28年后改编自《李尔王》的《乱》(有时一些西方的评论者把《坏蛋睡得香》视为另一个版本《哈姆雷特》)。

拍《蜘蛛巢城》时,黑泽明就说:“全片采用‘能’的表演形式,即使影片出现戏剧性的高潮,也尽量不使观众看到演员兴奋的表情,而是尽量让观众看远距离的全身像。”另外,黑泽明并不热衷于歌磨和广重的浮世绘,而更倾心于大雅、铁斋、万铁五郎这些人的南画——即宋代中国画。能剧和南画的美学标准延续到了《乱》,并且运用更为铺张、更得心应手。

黑泽明的剧本将古不列颠的李尔王变为日本武士时代的领主一文字秀虎,将李尔王的三个女儿换成秀虎的三子。故事始于一个家庭悲剧。年迈的李尔将国土与权力分给两个阿谀奉承的女儿,将另一个直言劝谏的小女儿放逐。然而因遭大女儿、二女儿的虐待与羞辱,出走荒原,去向小女儿认错。就在父女相聚不久,两人不幸死去。故事终于人类宿命的悲剧。黑泽明不仅改变女子的性别,他原先甚至想将三个儿子写成一个比一个恶的递进关系。但是行不通啊,这样人物就欠缺对比,戏剧张力就削弱了。

到底电影天皇在戏剧上还是服从了莎翁。

布鲁姆谈到《李尔王》时,说如果我们细心体察这出悲剧,就会感到“自己被抛上抛下,直到一无所值,孑然一身”。李尔王的死对他是一种解脱,但不是对幸存者们的解脱。“对我们也不是解脱。”我们分担了李尔沉重的苦难。这种苦难来自人类必然的自相残害,必然的孤独,必然的死亡。从戏剧上来说这种苦难的根源是来自欲望与仇恨。但从命运而言这种苦难是无从消解的。这种对命运的细心体察,使我们变得深刻。

黑泽明一直不是我心头所爱。大概是因为我在他的电影里看不见对人类的善意和爱。他因自身所处时代的缘故,对人类的境况深感绝望。但是他在视觉上的创造力,还是无与伦比的,我看很多遍《七武士》,还是觉得好看。在佐藤忠男的《黑泽明的世界》中引用黑泽自己对《蜘蛛巢城》的评价很说明问题,“在这部电影里,动作中人的形态美,比人的心理、思想,愿望更具有魅力。其次,日本建筑和战国时代武士的服装、盔甲等也是很迷人的。”

在《乱》中,黑泽明虽然用了“能剧”的戏剧腔,但是悍然用属于自我风格的电影感驱逐了莎剧的舞台感。将我们带入另一个时代、另一个视觉世界。

关于电影与戏剧的区别,我想起约翰·伯格的一篇文章《当我们说再见》。约翰·伯格说,“戏剧让演员来到大众面前,在演出期间,每个夜晚重复上演同一出戏。戏剧深处的本质,是仪式感的回归。相反,电影却把每个观众单独带出影院,引向未知的地方”。

一旦戏剧结束,演员们就放下他们所扮演的角色,在舞台脚灯的照射下鞠躬谢幕。……而电影结束时,那些角色却仍然活着,仍然在行动。我们跟随他们,潜近他们,最后,在影院之外,他们不得不躲避我们的视线。电影永远关于离别。

电影的本质就是如此悲伤。