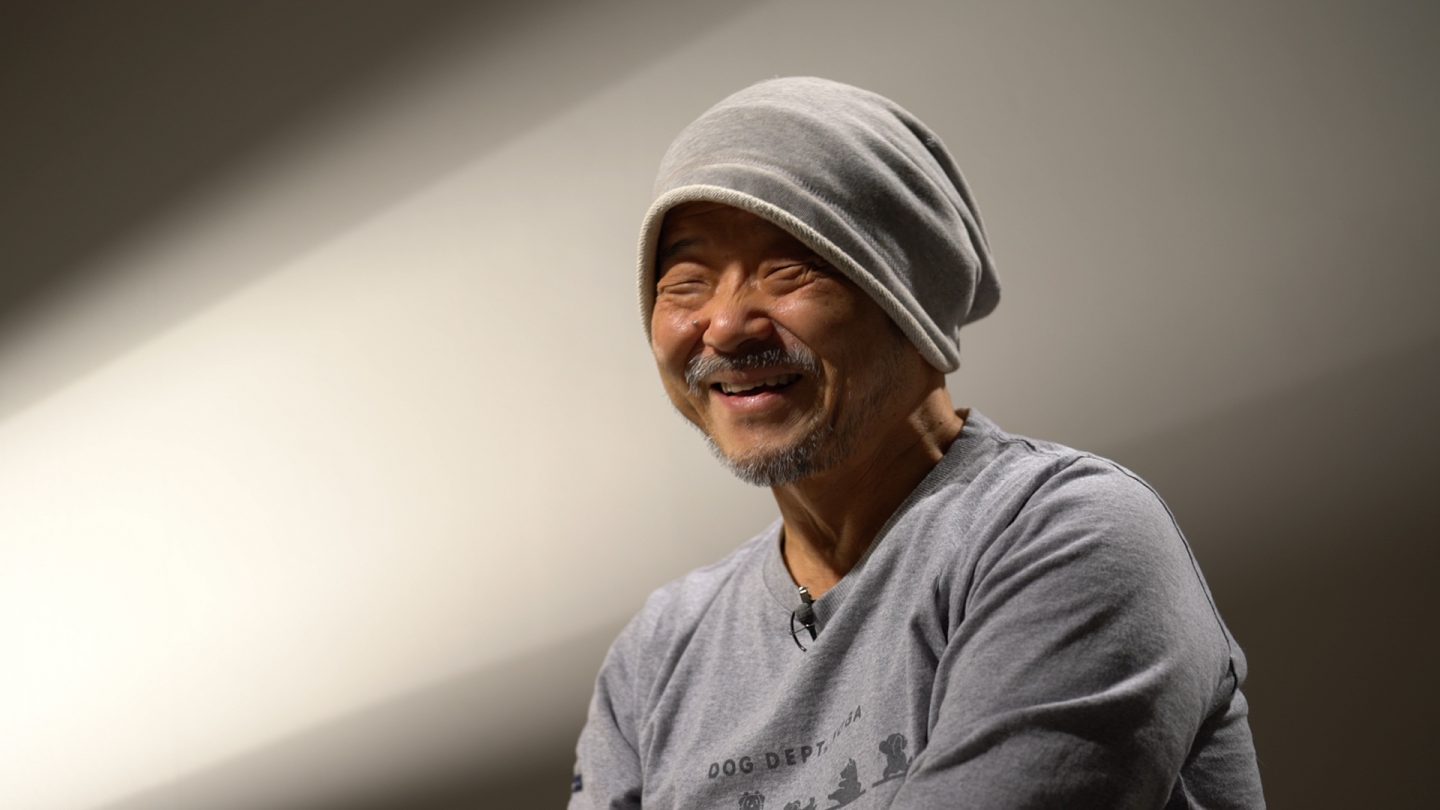

押井守谈塔可夫斯基:他肯定是个讨厌的家伙

押井老师,今天就来聊安德烈·塔可夫斯基吧。

押井:好是好,但为什么是塔可夫斯基?(笑)难道不是没人知道他吗?

近来的影迷很多都不知道押井老师为塔可夫斯基着迷吧,所以我就想着摆摆前辈的架子。(笑)打动押井先生的第一部塔可夫斯基作品是哪一部?

押井:是哪一部来着?看《飞向太空》之前我已经知道他了,有点记不清了,《镜子》是在《飞向太空》之前看的吧?它最能体现塔可夫斯基的本质,我至今这么认为。《镜子》是至高杰作。后来看了《潜行者》。确实有一段时期我沉迷于他的电影,对我来说他最后几部有一点凄惨。

凄惨是指什么?

押井:虽然这样说很傲慢,我靠自己理解了塔可夫斯基的本质。他在冷战时期有各种各样了不起的传说,说他触怒了勃列日涅夫总书记于是被剥夺了工作什么的。

很明显,他的《伊万的童年》十分现实主义地描写了红军内部是多么松懈和任意妄为,讲的是在其中被命运捉弄的少年,然而在那个时代,对于不断美化冷战中自己国家的历史,所有的苏联电影都是赞美的。极端地说,在那个时代就是为此才有了电影,然而《伊万的童年》却和那些完全没有关系。我不认为那是一部反战电影。哪个国家的军队都是那样的,它描写的是战争的实际情况、日常生活。比如把任务丢在一边去追女孩什么的。

而且塔可夫斯基也不是想拍那种故事。它是在那个时代背景下,诗意地描写一个少年追逐某种“思绪”的作品啊。

塔可夫斯基的“思绪”的部分是一以贯之的,一直贯穿到他逃离苏维埃之后,它类似于那个人的憧憬、理想。它的原型是什么?这在他流亡之后渐渐变得清晰了。去了西方之后他拍摄了《牺牲》,塔可夫斯基的本质渐渐显露出来了。那就是我刚才说的“凄惨”的真相。

当时,笼罩着冷战的铁幕,四周充满矛盾摩擦,身在其中的塔可夫斯基对自己的本质始终难以察觉。所以他流亡到西方,可以自由地创作之后,当他那种才能受到了高度评价,他就越来越倾向于朝那个方向拍。并且由于这种正向反馈而变得越来越纯粹了。结果,最后得出的结果是什么呢,不是反苏联的意识形态,也不是什么革命性的东西,而是实际上十分保守的东西。

塔可夫斯基的父亲是诗人,他经常在电影里引用他的诗。那种诗性,还有背景音乐中的巴赫,缓慢移动的风景,它们的本质是什么?我在某个时期似乎明白了。一开始,我认为他是个信任记忆之实在的人。比如各种各样的风景、女人的脸、孩子的表情、动物的姿势,他记忆中的影像片段都非常美丽而真实。那些影像不是剧照,时间是流动其中的。那样的时间,创造出了庄重的,或者说悠悠的运镜方式。我也参考了它很多,总想在动画中实现它,为此做了很多努力。在某个时刻我突然明白了它的真相。

是什么呢?

押井:简而言之……是大地母亲,或者说是斯拉夫主义。我是这么认为的。果然无论去哪里,他还是俄罗斯人啊。或者说是俄罗斯人式的泛神论的世界观。我想他是不是东正教徒呢。他还拍过正是描写东正教的《安德烈·卢布廖夫》。那种俄罗斯式的乡愁,类似于俄罗斯人的原点。是这样的。为了表现它,他选择了最适合表达这一点的巴赫,用那样仿佛沉重的梦的运镜方式来拍摄。

侍奉我的电影

押井:塔可夫斯基这个人,是个为了实现想象什么都会做的人。比如为了表现吹过草原的风,把直升机叫到拍摄现场去。在他著名的水中有草摇曳的画面里,那不是水草,而是收集了那一带的杂草把它们全都沉到水里。通过让物体沉没在水中,一切事物开始体现出不同的时间。沉在水中的物体全都看上去很美,无论是骨头、草,还是花。他的电影全都像是水中摇曳的风景。那具有一种魔术般的效果,看着就让人陷入某种催眠状态。只不过,恐怕他本人并非把它当作一种方法论,而是无意识地那么做的吧。他只是想忠实于自己的想象,对于那种想象的原理大概没怎么考虑过。

他拍过墙的存在感极强、窗外有雨落下来的场景,我很长时间在想,他是怎么拍出来的呢。如果从室内拍的话,肯定没法两边都显现出来,因为外面要明亮得多。无论如何也要让窗外的风景和室内同时能让人看到的话,唯有把屋顶拆掉,让两处都照射一样的自然光才行。所以,他为了拍摄制作了巨大的墙壁,自己在墙壁上描绘自己理想中的斑痕,在它对面,让自己理想中的雨落下来。然后在它们前面,让演员做出自己理想的动作,一次又一次地说着“不是这样的动作”让他们重做。摇动的窗帘的摇曳方式也全都要是理想的方式,为此一次又一次重拍。他是用这种方式拍摄的啊。我在《牺牲》的幕后纪录片中看到了。

不过,这种做法也就是试图控制所有的动作,可以说是动画式的做法吧?

押井:对对,就是这样。这正是我这个动画导演追随他的理由。胶片中发生的一切事物,他都想掌控,他认为他应该掌控。他肯定是认定只有通过掌控才能表达吧。我在幕后纪录片中看到,最后他在病床上和摄像师讨论《牺牲》的画面,说起了“饱和度要调整到什么程度?”,这用现在的话来说就是色彩校正。简直就像动画导演一样。

和押井老师现在在做的事情很相似啊。

押井:我是在工作室一边说笑着,把工作分割给很多人去做,一边笑嘻嘻地说着“不挺好吗”“再调整一下”,但对同样的事情,他是投入信念、在病床上做的。我们之间有这个区别。

不过,知道了这些,我想我可能会更加喜欢他,但是为什么押井老师对他失望了呢?

押井:我是个总是对“我为什么做那件事”保持自觉的人。比如说自己要做怎样的电影,为此技法有何意义,某种构图中有什么意义之类的。

也就是说,押井老师对自己那么做的理由保持自觉,而塔可夫斯基是不自觉地做着的。

押井:我想他大概是无意识地做的。在提纯想象这一点上,他比我要压倒性地擅长。我对于提纯自己的想象,在某种意义上没有那么大的兴趣。因为我只对用某种技法表现什么有兴趣。

也就是说,他令人意外的是用同一种手法在拍。

押井:嗯。不过我从他那里学到了很多。比如阴影的使用方法,摄影机的速度之类的。《阿瓦隆》就类似是在模仿他的技巧。只是和他不一样,有枪战、坦克翻车之类的场面。我的话,本质中有这类娱乐性的东西。不过对他来说,电影显然是艺术。对我来说,艺术什么的怎样都好。比起这个,对我而言电影不如说是社会性的行为。不过恐怕塔可夫斯基完全没有自己生存在媒介当中这种认识吧。

啊,原来如此。媒介简而言之就是社会性行为吧。

押井:对。我想他对此是毫无兴趣的。毕竟他的流亡不是社会意义上的流亡,而是去寻找一个能把自己想象中的电影拍出来的地方而已。而这恰巧在苏联的体制中是不可能的。

也就是说,只是为了寻找更好的拍电影的环境。

押井:所以他就变成了永远的无根之草,不断流浪。为了拍电影而离开了俄罗斯的大地,却不断想要在电影中重现俄罗斯大地的悠久的时间。在此意义上,他是完全分裂了。于是,他最后拍了凝聚着望乡之情的电影《牺牲》……所以我感到凄惨。我只感到凄惨。追求自己的想象,结果却自我分裂了。除了是这样一个悲剧之外,什么都不是。

是这样啊。

押井:这样一来,我就没法痛痛快快地赞美他了。他提纯想象的信念、为此所付出的能量和热情,是一种才能。这样的才能别人谁也没有,我对此抱有无尽的赞赏,但对于拍电影这种行为,他和我明显是不同的。和我离开东京不是一回事。(笑)我才不是为了寻找适合拍电影的环境什么的,只是为了寻找适合遛狗的环境罢了。

啊?之前您不是说过什么更帅气的理由吗?

押井:说过“想稍微离远一点看东京”之类的吧。(笑)那倒也不是撒谎啦。不过,塔可夫斯基不是想作为他者从外部远眺自己才流亡的,这是没有疑问的。

刚才听您说到了,正因为您是做动画的,所以被塔可夫斯基迷住了,那么在您开始做实拍之后,有没有对塔可夫斯基没那么着迷了?

押井:在自己模仿之后,我理解了很多本质问题,是这样一个过程。虽然这个说法不太好,但那是一种欺骗啊。果然在做动画的时候我是不懂这一点的,拍实拍之后确实好懂了一些。塔可夫斯基在拍摄现场好像是很招人讨厌的。

是这样吗?(笑)

押井:尽管作为导演,大家都很尊敬他。因为他总让人做很离谱的事嘛。大家全都不得不侍奉他的想象。

为了实现导演的想象,大家被要求“把你的所有都献出来”,肯定是这样的拍摄现场吧。

押井:他是个会突然说“去在那边种棵树”的男人嘛,没办法,工作人员只能去挖坑、埋管、砍一棵树戳在那儿,全部工作人员都要侍奉他的想象。还有把汽油浇在活牛身上点火什么的。

真的吗?

押井:这件事还挺有名的,所以工作人员不喜欢他。不过,我在拍摄现场大概是很受大家喜欢的吧。有人说“这么轻松的拍摄现场别的地方哪儿还有呀”什么的。

电影是艺术,还是社会性的行为?

在成败论方面,塔可夫斯基算成功了吗?

押井:从我的成败论看来,他显然是个不追求成功的人。所以,他最终是一个没有取胜的导演。电影这东西,需要一个根,或者说根基。不是说只要有自己的智慧就什么都行的。所以如果和时代错位,就犯了致命的错误。

如果是真正的艺术,那么和时代错位也完全没关系。因为在艺术的世界里,并不是只有最前沿的东西才有价值。现在也还有人听巴赫、莫扎特、贝多芬。不过如果电影和时代错位,那么是会丧失价值的。也就是说,不存在纯粹的古典电影。诗歌、话剧、绘画、音乐,这些是拥有一两千年历史的文化,但电影只有一百年而已。所以塔可夫斯基才会在自己的电影里引用诗歌,或者借用某种绘画,换句话说,也就是不得不从其他的门类里借用文化或美术方面的价值。这对他来说是绝对必要的。无法想象没有巴赫的音乐他的作品会是什么样子,我想是因为“电影”中没有能与它相称的东西。

至今电影也必须要通过引用才能成立,电影还没有创造出自己的秩序,或者说还不具备某种要素。因为,某种照片式的构图、话剧式的表演能力、语言的力量、音乐,这些不是“电影”自己的门类中的,而是从“电影的外部”不断输入进来的。电影自身创造出的价值什么的,还一点影子都没有。

假如有的话,那就是被称为“电影式的”的模糊的东西吧,所以我只追求“电影式的东西的本质,究竟是什么”。如果能穷极这个问题,大概就能改变电影。

这样做的人,据我所知只有一个,那就是让-吕克·戈达尔。他也是一个引用狂人,他引用贝多芬,引用莫扎特,有时也引用巴赫,引用大量的语言,当然也借用演员,连政治语言也都引用。当然他是有意识地这样做的。他说过“电影就是编辑”。通过编辑,如何整理引用的内容,让它们产生新的价值。这就是电影。其中当然需要“谁、为了什么”这样的自我意识。归根结底,戈达尔就是专门做这个的人,至今还在做。再就是精度的问题,他现在编辑的技术愈发厉害了。这不光是在影像方面,还有音乐、对话、独白等,他什么都编辑,时机把握得愈发厉害了。可以说已经是绝品了。最近在日本没看到他的新作品,我在戛纳看到他的作品,惊讶地想“变得更好了”。能编辑得那么出色的导演没有别人了。

从这种观点出发,塔可夫斯基在放弃成败的一瞬间就已经失败了。

意思是说,断言“电影是艺术”是错误的吗?

押井:是这么一回事。断言“电影是艺术”的时刻,也就是放弃了成败。也就是说,艺术和成败是没有关系的。那是宣言自己的电影和社会性的行为没有关系,所以在那一瞬间就已经失败了。

虽说如此,在电影上失败,但在人生上是不是失败就不一定了。不过,无论怎样热情真挚,要我说的话,错误就是错误。所以,大卫·林奇为什么厉害,因为他是无意识的天才,所以净是“电影式的东西”。除此之外全是毛病,在另一种意义上则是巨人哟。所以知识分子永远理解不了大卫·林奇的电影,因为他的电影无法转化成语言。反之,知识分子为何偏爱塔可夫斯基呢,简而言之,塔可夫斯基描绘的是与语言相遇的世界。

对押井老师来说,对于自己曾一度沉迷于塔可夫斯基这件事是持否定态度的吗?

押井:完全没这回事。对我来说,他到底是让我明白了电影的一种本质的人之一,虽说是作为反面教材的老师。

也就是说,虽然很尊敬,但如果要一起生活的话就算了。

押井:谁要跟那么讨厌的家伙一起生活啊。他肯定是个讨厌的家伙。(笑)是个把自己的想象绝对化的男人,在我看来是最麻烦的。我连和他一起吃饭都不想,一起喝酒也不想。因为他会一直认为“我才是对的”嘛。

原来如此。

押井:绝对不想和他打交道。

《为胜利而战》

(日)押井守 / 著

彭琳 / 译

雅众文化·湖南文艺出版社

2019年11月

押井守被称为日本三大电影导演,其作品《攻壳机动队》《空中杀手》等自成风格,享誉国际。在本书中,他回顾自己的导演职业生涯,大谈日本动画界的幕后秘闻,幽默点评宫崎骏、卡梅隆、北野武、希区柯克、戈达尔等十五位世界名导的作品和风格,也为读者提供了不同的看待“电影为何”的视角。