昆汀影评:《魔鬼岛》(I Escaped From Devil’s Island,1973)

《巴比龙》(Papillon,1973)

马丁·斯科塞斯传奇中有一段这样的故事:他为他的导师约翰·卡萨维蒂(John Cassavetes)放映由罗杰·科曼(Roger Corman)担任制片人的《冷血霹雳火》(Boxcar Bertha,1972),那是他第一部商业化制作的院线电影。尽管事实上卡萨维蒂本人曾出演过很多同类型电影(《魔鬼天使》[Devil’s Angels,1967]、《铤而走险》[Machine Gun McCain,1969]、《梦魇 The Incubus》[The Incubus,1982]),但他对剥削电影(exploitation pictures)类电影嗤之以鼻。看完电影后,约翰尽可能委婉得对斯科塞斯说,“孩子,你刚花了一年时间拍了部烂片。”接着他又进一步澄清说,“听着,你别误会我的意思。电影还不错。不过你不想永远被人追着拍这种低俗的剥削电影吧?把这些留给其他人来做吧,你完全可以做得更好。”

现在看来,当时的斯科塞斯虽然雄心万丈,但我不觉得他认为自己能做的比那部电影更好了。首先,他并没有像卡萨维蒂一样看不起这种类型。第二,他很敬重罗杰·科曼并很高兴得到他的指导(在《穷街陋巷》[Mean Streets,1973],斯科塞斯有一场戏让他们去看罗杰·科曼的《莱姬娅之墓》[The Tomb of Ligeia,1964])。第三,在拍摄了第一部独立电影《谁在敲我的门》(Who’s That Knocking At My Door,1967)后,他很高兴能够拍出一部人们可以真正看到的电影。他已经和罗杰的弟弟吉恩·科曼(Gene Corman)有了另一部电影的拍摄计划。但是卡萨维蒂劝他放弃和科曼合作的项目,抓紧时间去完成《穷街陋巷》的剧本。他最后也是这样做了,正如他们说的,剩下的就是历史了。

其实那部他临时退出、没有为吉恩·科曼和联艺公司(United Artists)拍摄的电影也挺不错,那就是吉姆·布朗(Jim Brown)主演的《魔鬼岛》(I Escaped From Devil’s Island,1973)。在需要为自己的电影寻找新导演时,吉恩决定不找他哥哥的一个得意门生,取而代之的是他一直敬重的资历丰富的一位老导演,而且他们曾经合作过,这是一位自1937年就开始导演电影的人:他就是伟大的威廉·威特尼(William Witney,或者叫“狂野的比利·威特尼”[Wild Bill Witney])。在吉恩看来,威特尼曾为二十世纪电影公司执导过一部小制作电影《红杉谷》(Valley of the Redwoods,1960),吉恩认为那是他自己制作过的最好的电影之一,他也是这样对我说的。

威特尼是电影史上最伟大的动作导演之一,而科曼知道这一点。他几乎创造了(和非凡的特技演员达夫·夏普[Dave Sharpe]一起)现代电影的拳斗法。他认真观察他的英雄之一巴斯比·伯克利(Busby Berkeley)的拍摄现场,还有伯克利如何编排他的舞步。通过不同角度拍摄机位的设置全方位观察这位电影舞王动作的移动,威特尼发现这种技巧也可以适用于拳斗场景。就这样,好莱坞的斗殴术应运而生了;威特尼和夏普设计的方式至今仍被我们用来拍摄格斗场景。

在他过世前,我曾经问伯特·雷诺兹(Burt Reynolds)关于他们的合作,威特尼曾经在五十年代电视连续剧《河船》(Riverboat,1959-1961)的几集里执导过他和达伦·麦克加文(Darren McGavin)。伯特说,“威特尼的工作假设是,没有任何一个剧本不可以通过一场殴斗来改进的。”他继续说,“你正在一场对话的场景,比尔就会大叫说,‘停,停,你们都快让我睡着了。’他指着我说,‘OK,你和他先说几句,然后你就打他。’接着他又指着另一个人说,‘这会让你很生气,你开始挥拳反击。好了,现在我们有一个场景了。’”

比尔·威特尼第一本自传的书名就已经说明一切了,《进门,开打;出门,追逐》(‘In A Door, Into A Fight, Out A Door, Into A Chase’)。如果威特尼没有和共和影业(Republic Pictures)签约,他一定会可以将雷克斯·比奇(Rex Beach)多次被改编成电影的小说《破坏者》(The Spoilers)拍一部五十年代的版本。试想一下,威特尼能把杰夫·钱德勒 (Jeff Chandler)和罗里·卡尔霍恩(Rory Calhoun)之间的大规模高潮对决拍成什么样子?就像唐·希格尔(Don Siegel)和塞尔吉奥·科尔布奇(Sergio Corbucci)一样,不管是拍摄他自己的电影,还是为其他人的电影执导动作场景,威特尼都有一种实现完美银幕暴力的能力。

他为共和影业拍摄的弗兰克·洛伊德(Frank Lloyd)《最后的命令》(The Last Command,1955)中那场劲爆刺激的阿拉莫战役(斯特林·海登[Sterling Hayden]扮演金·鲍威[Jim Bowie]的那一部),以及我最喜欢的艾伦·德万(Allan Dwan)那部别具一格的电影《差点被处死的女人》(Woman They Almost Lynched,1953)中惊心动魄的驿站抢劫。更具历史意义的是,在他的系列剧《佐罗的战斗军团》 (Zorro’s Fighting Legion,1939,大多数系列剧的粉丝将之称为史上最伟大的连续剧作品)第八章节里,他先于同一年约翰·福特(John Ford)的《关山飞渡》(Stagecoach,1939)中的特技替身亚基马·坎纳特(Yakima Canutt)有了这么一个惊险镜头:先是跳上牵引着马车的一群马中的领头马的背上,然后摔下马,看上去就像马车和马都越过他驶行。是的,那是亚基马·坎纳特。其实故事是这样的:约翰和特技领队坎纳特一起讨论《关山飞渡》的准备工作,他希望坎纳特能有一些真正惊人的动作出现在这部电影里。坎纳特就告诉福特说他刚在威特尼的“佐罗”系列中做了一件非常出色的事。福特听说过威特尼,因为所有共和影业的人知道他。不仅如此,帕比(Pappy,约翰·福特的昵称)的演员兄弟弗兰西斯·福特(Francis Ford)也经常和威特尼一起工作。于是福特让共和影业为他和坎纳特放映了这段镜头。

福特看到这段镜头时目瞪口呆了。他和坎纳特一起走出了放映室,他问这个最伟大的特技演员,是否可以用两匹马做出同样的特技动作。于是影史上最著名的动作镜头就此诞生了。直到威特尼去世的那一天,只要威特尼提到伟大的导演时,他总是会提及两个人的名字:约翰·福特和威廉·惠勒(William Wyler)。

大多数适合孩子观看的暴力电影,无疑都是由威特尼拍的(我说这个做为敬意的;教育要从小孩子抓起)。这也包括了很多他拍的连续剧:《傅满洲之鼓》(Drums of Fu Manchu,1940)、《间谍粉碎者》(Spy Smasher,1942)和《迪克·崔西回归》(Dick Tracy Returns,1938)。尤其是《惊奇队长的奇妙冒险》(Adventures of Captain Marvel,1941),汤姆·泰勒(Tom Tyler)饰演的惊奇队长应该是影史上最为狂暴嗜杀的超级英雄了。(斯皮尔伯格[Steven Spielberg]为《夺宝奇兵》[Raiders of the Lost Ark,1981]重制的那些噱头和布景大多数来自于威特尼的章节剧本。)

当共和影业听说看周六下午场的孩子们觉得罗伊·罗杰斯(Roy Rogers)过于柔和时,他们就会请出“狂野的比尔·威特尼”为他们打气。

一场标准的威特尼执导罗杰斯参与的打斗戏最后所有人都会是头破血流。在《山中的暮光之城》(Twilight in the Sierras,1950)结尾那场高潮打斗戏中包含了一场惊天动地的牛鞭大战,到最后罗伊和男主角都被打成虎斑纹了。而在另一部罗伊·罗杰斯参演的《德州之眼》(Eyes of Texas,1948,这是继威特尼《黄金宝马》[The Golden Stallion,1949]后罗杰斯最好的电影),对于一部为周六下午儿童专场拍摄的电影来说,绝对是有点过于暴力了(电影里的女主人公通过杀狗来展示自己的权力)。

当威特尼在五十年代开始为成人观众制作电影时,他又带来了一部经典作品:麦克唐纳·凯瑞(Macdonald Carey)的西部片《门外不速客》(Stranger At My Door,1956),其中就包括了西部片有史以来最为惊心动魄的驯马(breaking-the-unbreakable-horse)镜头,也包括《太阳兄弟》(Monte Walsh,1970)。威特尼因为这段镜头在业内声名大噪,以至于在他执导西部电视真人秀节目时,他也总是会被邀请过来主导他们的驯马环节。

他1958年的战争片《伞兵司令部》(Paratroop Command,1959)是美国二战题材电影中的翘楚之作。不过我觉得它远比现有的赞誉更为优秀,它所包含的真实感让它与同时期制作的类似二战题材电影区分开来。当时也有一些同类题材的好电影,比如罗伯特·奥尔德里奇(Robert Aldrich)的《攻击》(Attack,1956)和唐·希格尔(Don Siegel)的《突击魔鬼岭》(Hell is for Heroes,1962),但是和《伞兵司令部》相比,它们都显得过于做作。

与一般的好莱坞大片比较起来,《伞兵司令部》中角色的死亡方式更接近于真实战争。它还包括了一个非常逼真和充满悬疑感的穿越战场的场景,将其的成就与《野战排》(Platoon,1983)相提并论或许有点夸张,但确实相差并不是非常大。因为威特尼在二战战场呆过的时间并不比奥利佛·斯通(Oliver Stone)在越战经历的少,他不是和马克·哈里斯(Mark Harris)这帮人一起拍片,而是去战斗。还有那部让我第一次对威特尼产生兴趣的电影:讲述鸳鸯大盗邦尼和克莱德故事的《邦尼·派克的故事》(The Bonnie Parker Story,1958,电影里好像叫做邦尼和盖伊[Bonnie & Guy]?)。而且电影中狗急跳墙的疯狂程度更接近于真实人物原型,甚至包括了他们最为臭名昭著的谋杀罪行之一,射杀了一名进行路障检查的警察,这在阿瑟·潘恩(Arthur Penn)的电影(译注:指1967年的《邦尼与克莱德》[Bonnie and Clyde])中直接被忽略了。

威特尼的电影不仅比罗伯特·本顿(Robert Benton)和大卫·纽曼(David Newman)的《邦尼和克莱德》的剧本更早一些,而且也远早于大卫·林奇(David Lynch)的《我心狂野》(Wild At Heart,1990)(甚至包括《火焰消融》[Flame Dissolves])。

有趣的是,虽然《魔鬼岛》(I Escaped From Devil’s Island,1973)是一部硬汉电影,也是一部残酷的电影,但它不一定是一部暴力电影。这部电影的制作主旨是想在大银幕上击败史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)主演的有着巨额预算的魔鬼岛史诗片《巴比龙》(Papillon,1973),而它的确也是花了一个多月时间成功了(几年之后,同样的事情发生在《两分钟警告》[Two-Minute Warning,1977]遭遇《黑色星期天》[Black Sunday,1977]上)。

现在看来,富兰克林·沙夫纳(Franklin J. Schaffner)的史诗级作品《巴比龙》对于我这个年龄段的男孩来说,不管是在影院看,还是之后在电视上,或者在八十年代出的录像带上看,它都是一部非常具有代表性的电影。这部电影很有感染里,它包含了史蒂夫·麦奎因最为精彩和重要的演出,他把头探出了禁闭室的门外,不仅根本无法辨认的,更是疯狂的。这部电影也包含了我在动作电影中见过的最具力量的时间线剪辑之一。

这部电影也没有任何一丝的自命不凡、附庸风雅、冷酷无情、过度折磨,除了达斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman)让他的屁股成了自己资金来源和那副额外的眼镜之外,完全没有任何娱乐价值。它和《荒野猎人》(The Revenant,2015)具有相同的特质,以至于伊纳里图(亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图[Alejandro González Iñárritu])的这部电影都可以命名为《巴比龙2》(Papillon Part 2)了。

从某种程度上说,像《巴比龙》这样的苦情戏被制片厂作为一部巨大的商业史诗片来呈现,比任何其它例子都更能体现七十年代电影制作的时代特征(我拥有史蒂夫·麦奎因个人35毫米胶片的《巴比龙》,其中包括20分钟的额外镜头。我开玩笑说这是史蒂夫·麦奎因的二十分钟额外特写)。

虽然《巴比龙》稍胜一筹,但有理由说威特尼的《魔鬼岛》才是一部更为有趣的电影。该片剧本由才华横溢的电视编剧理查德·亚当斯(Richard Adams)撰写,他还写过乔纳森·卡普兰(Jonathan Kaplan)执导、吉姆·布朗(Jim Brown)主演的抢劫片《黑煞星大显神通》(The Slams,1973),后者的剧本既具有娱乐性,情节又足够复杂(我曾向斯科塞斯提到我有多喜欢这个剧本,他说:”我知道,那是我准备要拍的”)。

影片中的三个主角,吉姆·布朗饰演的头领李·巴拉斯(Le Bras)、克里斯托弗·乔治(Christopher George)饰演的和平主义者达维特(Davert),尤其是里克·伊利(Rick Ely)饰演的花式男孩乔乔(Jo-Jo),都是令人耳目一新、个性复杂且立体的角色(团队里的第四个成员扮演者詹姆斯·路易西[James Luisi]则是他一贯的咆哮式的单调无趣)。

但是,这个版本的魔鬼岛故事与《巴比龙》和《奇怪的货物》(Strange Cargo,1929)以及其他所有法国殖民地犯罪故事不同之处,在于对岛上囚犯所处的社会动态的探索。而这一点在“花式男孩”(The Fancy Boys)这种囚犯亚文化中感受最深,就像那些柔弱的同性恋男青年(尽可能地)把自己打扮成女性,并四处游荡,让那些大男子主义的男性囚犯们为之疯狂。才华横溢的里克·伊利在片中扮演花式男孩的代表人物乔乔,是影片的第三位主角。

花式男孩(The Fancy Boys)并不是以同性恋的人设出现,后者经常出现在恶魔岛或七十年代那些基于监狱的冒险题材的小说中。也就是说,他们不是一个被贬低的、边缘化的亚文化人群(《魔鬼对决六人行》[Six Against The Rock,1987]、《洋葱田》[The Onion Field,1979]);也不是打浑滑稽的发源地(《牢狱风云》[The Longest Yard,1974]、《黑狱拳王》[Penitentiary,1979]);更不是令人垂涎的小鲜肉,被人狠操,直到变成监狱里的老油条。

在《魔鬼岛》这部电影里,花式男孩在岛上的罪犯群体中并没有受到歧视,依旧保持自己受人尊敬的地位。不管是作为个人,还是作为一个群体,他们都受到了应有的尊重。作为罪犯群体里令人垂涎的泄欲对象,他们也没有躲藏在那些强健肌肉男岛民的背后。其中有一幕,花式男孩们在伊利扮演的乔乔的带领下,用剃刀直接对一个有着越轨行为的囚犯实施他们自己的报复。不像在约翰·吉勒明(John Guillermin)执导、乔治·佩帕德(George Peppard)主演的侦探片《流氓保镖》(P.J.,1968)里,当私人侦探P.J.(佩帕德扮演)进入一家六十年代的同性恋酒吧,被一群迂腐的穿着粉色套装的同性恋揍得鼻青脸肿;或者是詹姆斯·邦德的《007之金刚钻》(Diamonds Are Forever,1971)的酷儿杀手;或者是《鬼马双警》(Freebie and the Bean,1974)那个细瘦的克里斯托弗·莫利(Christopher Morley)在旧金山烛台公园(Candlestick Park)的男厕所里将壮汉詹姆斯·肯恩(James Caan)扮演的警察Freebie揍得屁滚尿流(在一部表现法西斯警察的电影里,有这么一个丑陋的恐同症场景,真是令人惊喜和强烈嘲讽意义的。话虽如此,但克里斯托弗·莫利依旧是那种令人惊叹的存在)。

在上面三个例子里,让女性化的男性角色对直男型英雄角色直接施暴是一种反面教材的反转。在这些电影中,它要不呈现为喜剧般的欢闹(《007之金刚钻》),或者是超现实的可笑荒诞(《鬼马双警》),或者是两者兼而有之(《流氓保镖》)。

相比之下,好莱坞老牌先锋人物威廉姆·威特尼将花式男孩的报复行为处理得出奇得直白。这场戏的本意就需要以狂野的方式处理,但既不怪异,也不荒唐。事实上你会选择站在花式男孩这边。

但真正令人抓狂的是顽固的“硬汉先生”,无论是在电影中还是现实生活中,特别是吉姆·布朗饰演的李·巴拉斯和里克·伊利饰演的乔乔(Jo-Jo)的关系。他们不是恋人,但是如果李·巴拉斯的余生都被困在这座岛上,那不是没有可能的。两人之间有着真诚的友谊。布朗的李·巴拉斯喜欢并尊重伊利的乔乔,甚至在他死后给了他一段敬意十足的碑文。现在看来,这在七十年代的动作片中算是一种进步,不过对于当时的观众来说,这部电影绝对会令人大跌眼镜的。

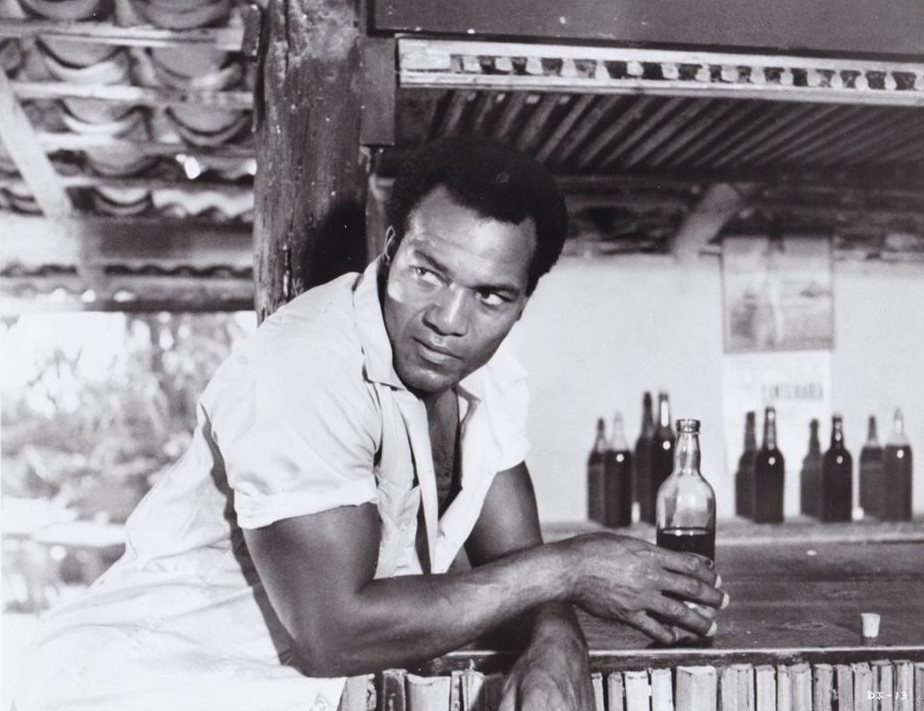

从六十年代末开始,好莱坞开始将吉姆·布朗塑造成性感、暴躁、热情洋溢的另类男主角,与以往的西德尼·波蒂尔(Sidney Poitier)的正直男主角有所区别(或者,正如布朗在史派克·李[Spike Lee]的纪录片中所说,”西德尼是个好人”)。那段时间里,布朗为很多制片厂的电影担任主演或者重要角色。其中有几部相当不错,《十二金刚》(The Dirty Dozen,1967)显然算是其中的佼佼者,当然还有《太阳黑暗点》(Dark of the Sun,1968)、《逃狱大暴动》(Riot,1969)、《大北极》(Ice Station Zebra,1968)、《大都会》(The Grasshopper,1969),还有那个时期他的最佳演出《滴答,滴答,滴答》(…tick… tick… tick…,1970)。尽管有些电影并不是非常成功,比如《百支快枪》(100 Rifles,1969)、《分赃》(The Split,1968)和 《古城恩仇录》(Kenner,1969),布朗的表现依然很扎实。《百支快枪》这部平庸的电影看起来依然是一个暴敛天物的反面例子(我的意思是,天哪,怎么可能会把一部有吉姆·布朗、伯特·雷诺兹[Burt Reynolds]和拉蔻儿·薇芝[Raquel Welch]参演的电影拍砸了呢?)。

我问伯特·雷诺兹,他和布朗合作的感受如何?他说,“我爱死他了!他是我合作过的最心直口快的人,如果他说天空是棕色的,那么天空一定也会转变成棕色的,因为吉姆说了。”

然而,吉姆·布朗出演的主流好莱坞电影都不是真正的商业大片(除了《十二金刚》)。当时爆炸性增长的黑人剥削电影(blaxploitation)市场也一直吸引着他加入。经历了一番抵触之后,他终于妥协了,说,去它的吧,去美国国际影业(American-International Pictures)拍了第一部此类型的电影《大屠杀》(Slaughter,1972)。这部由杰克·斯塔雷特(Jack Starrett)导演的《大屠杀》立刻秒杀了当时同类型的所有其它电影。从那天起吉姆·布朗就成为了这个类型片最大的的超级明星(弗雷德·威廉森[Fred Williamson]也很受欢迎,不过他一直是排行老二)。《大屠杀》之后吉姆又连续拍了一系列电影,都是扮演大坏蛋,《龙潭虎穴杀人王》(Slaughter’s Big Rip-Off,1973)、《夺命太岁老虎枪》(Black Gunn,1972)、《黑煞星大显神通》(The Slams,1973),还有和同类型另外两位很受欢迎的男演员弗雷德·威廉森(Fred Williamson)、吉米·凯利(Jim Kelly)合作的《铁金刚龙虎斗》(Three the Hard Way,1974)。当这部电影在黑人社区放映的时候,那是十年来最隆重的文化事件(我曾经在一个周日的下午,在洛杉矶监狱的电视上看过一次)。

1972年的时候我妈正和一个黑人职业足球运动员在约会。为了讨她欢心,他总是想和我出去玩。他问她,“他喜欢足球吗?”我妈说,“他不喜欢。他喜欢电影”。于是他带我第一次去黑人社区的黑人电影院里看电影。那部电影就是当时吉姆·布朗新上映的《夺命太岁老虎枪》(Black Gunn,1972)。广播里在说:“吉姆·布朗要去杀了那个他妈的杀了他兄弟的混蛋。”(Jim Brown’s gonna’ git the motha’ who killed his brotha’)。坦白说,从那以后我再也不一样了。某种程度上来说,在我余生所有的时间里,我都在试图重现1972年那个周六晚上,在黑人电影院看最新的吉姆·布朗电影的经历。那时候我与白人观众最接近的一次经历,是他们在看肖恩·康纳利(Sean Connery)版詹姆斯·邦德的《007之金刚钻》和克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的《肮脏的哈里》(Dirty Harry,1971)的反应。只是……还是没有可比性。当吉姆·布朗坐在办公室后面,布鲁斯·格洛弗(Bruce Glover,克里斯平·格洛弗[Crispin Glover]的父亲)和其他白人黑帮威胁着吉姆·布朗扮演的冈恩(Gunn),然后冈恩按了一个按钮,桌下一把被锯断的猎枪掉在他的腿上……拥挤的电影院里黑人男性观众的欢呼声,是刚满十岁尚且幼稚的我从未在其它电影院里见过的情景。当时我和单身母亲住在一起,那应该是我亲身参与过的最具男子汉气概的经历。我记得电影的结尾是吉姆·布朗扮演的冈恩的定格画面,在我身后的一个家伙大声叫嚷着:“这就是一部他妈的讲大坏蛋的电影。”

《魔鬼岛》并不是要拍成一部黑人剥削电影,最初的想法就是在票房上击败《巴比龙》。然而吉姆·布朗是黑人动作类型片的超级明星。电影完成后,联艺公司主要还是卖给吉姆的黑人男性观众,当它公映的时候,市场表现也确实非常好。而且它持续放映了很多年,包括在时代广场和其它都市磨坊影院作为二次放映,以及在小城镇汽车影院二三部联映的下半场。而这部电影的主要受众黑人男性基本上都是出了名的恐同症。所以我敢肯定,瓦特(Watts)、康普顿(Compton)、英格尔伍德(Inglewood)、奥克兰(Oakland)、哈莱姆(Harlem)和底特律(Detroit)等地的观众对电影中李·巴拉斯和乔乔之间的互动关系(其中包括李自称和乔乔发生过性关系的一幕)肯定会有过激的反应。现在回想起来,吉姆·布朗对自己的角色定位进行如此具有颠覆性的调整,真是令人既惊讶又欣慰。出于同样的原因,今天的黑人明星对那些有着暧昧的性暗示镜头都会拒绝出演。他们不认为他们的观众能够接受这一些。而发生在《魔鬼岛》上的一切都令人惊叹不已,那是因为有伟大的威廉姆·威特尼、系列剧之王、罗伊·罗杰斯的作者导演在掌控这一切。

不过狂野的比利·威特尼并没有就此停下来。他最后的电影是一部荒诞的讽刺电影《下来快走》(Get Down and Boogie,1975),讲述了一个全由黑人女摩托车手组成的黑帮团伙的故事,说的是种族主义者肯塔基上校精心策划了一场邪恶的阴谋,试图通过他的排骨快餐店来控制黑人社区(到目前为止,这是唯一一部用电影的方式来处理黑人民间传说的作品,即在黑人社区备受欢迎的品牌,比如教堂炸鸡[Church’s Fried Chicken]和万宝路香烟都是三K党的秘密资产)。自三十年代中期开始坚持不懈拍摄电影的比尔·威特尼,用了他职业生涯最后日子的其中一天,拍摄了戏剧乐队(The Dramatics)的单曲“Whatcha See Is Whatha Get!”