每个人心中都有一部侯孝贤──直面现实、解放心灵,与他不可让渡的电影专业

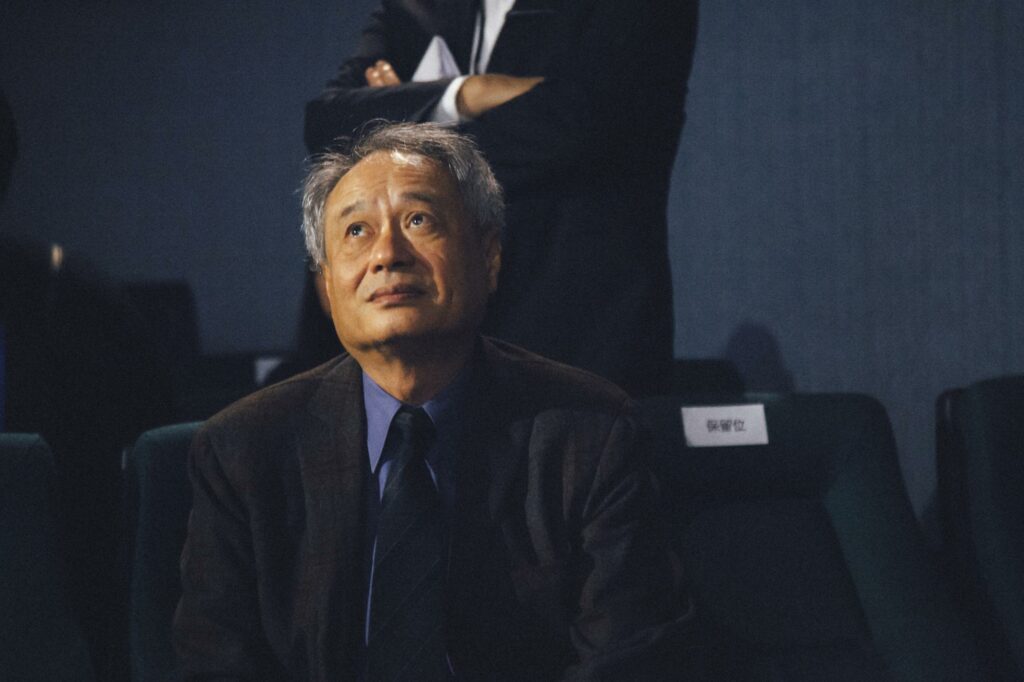

第57届台湾金马影展终身成就奖得主侯孝贤导演|©️金马执委会

「本文转自于非營利網路媒體《報導者》(www.twreporter.org)」

伊朗导演阿巴斯(Abbas Kiarostami)钟爱《戏梦人生》,1993年担任戛纳电影节评审时要求,“《戏梦人生》必须有奖!”《教父》导演科波拉(Francis Coppola)看了2遍《南国再见,南国》,连做梦都梦见;马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)喜欢《海上花》;韩国导演李沧东、中国导演贾樟柯在《风柜来的人》看见自己的秘密和成长历程。

30年前,侯孝贤的电影曾经跑得太前面,在台湾反应冷寂;30年来,观众跟上步脚,曾经的票房毒药终成叫好、亦能叫座的电影大师,不只是台湾新电影的标记,更超越文化鸿沟,引发世界共鸣──让每个人心中,都有一部经典的侯孝贤。 《报导者》专访李安、廖庆松、朱天文、李屏宾、小野、陈玉勋、谢欣颖、黄惠侦8位电影工作者,由他们引路, 进入这些电影的密径,窥看侯孝贤的长镜头、自然光和天的视角,刻印在他们心底和创作路上的风景。

▍李安:被《南国再见,南国》无可名状的瞬间打动

“电影不是讲起承转合,有时候只要能捕捉到一些moment(瞬间)就很可贵了。”自美返台参与金马57盛会的金马执委会主席李安,在旅馆接受《报导者》电访,谈及侯孝贤电影最可贵的是“纯真”。

“厉害的导演能把心里的感受具体做出来,还能带给人新的体会,这才是艺术,那种很有味道的感觉,传递出来的讯息很丰富,会一直往人的心里面去,”李安说,“侯导就是有这种独具慧眼、毫不做作。”

“第一次看到他的电影是《恋恋风尘》,我在纽约大学时一场新闻局举行的放映会上看到,冲击很大,那是和我们现实生活很接近的东西,我当学生时就一直在想,为什么电影拍出来的和现实生活差距那么大?”李安认为,从侯孝贤、杨德昌开始,台湾才开始摆脱模仿西片、港片,有了真正的“台湾电影”,拍出台湾真实的、本土的生活样貌,“电影本来就该要有这样的东西。”

如果硬要挑一部最喜欢的侯孝贤作品,李安选《南国再见,南国》,打动他的,就是电影里那些无可名状的moment:

扁头(林强饰)骑速克达载着女友小麻花(伊能静饰),小高(高捷饰)驾高档重机跟随在后,长达3分钟的镜头,沿着山路蜿蜒,一会儿攀升一会儿落下。 3个漂浪青年,在赌博、黑帮的险恶丛林浪流连,仿佛在山间获得自由喘息的片刻。

“这片非常自然、直观,特别是骑车这一幕很有感觉,对我而言,这是侯导拍得最好的一部。电影也不是一颗镜头,看他的电影最重要的是将心比心、心心相印,这样就足够了,”李安说。

李安提到,侯孝贤的电影扎扎实实地从土地长出来,“他最擅长对台湾南部小人物的生活、真实情感捕捉,从自身内心出发。他身边也有很多很有学问的人,有团队的力量,但最迷人的地方,还是属于他最贴近自我、最熟悉的部分。”一些侯式风格,其实是在台湾独有的时代环境下孕育而生,别人很难复制,“像是长镜头,他自己曾说:‘干,啊就剪不出来呀!’当时台湾剪辑技术还不到位,只好放在那里一直拍。如果说我们现在技术做得到,还故意那样拍,那就做作了。”

在李安眼中,侯孝贤带来最重要的影响,不仅在电影艺术形式上,更是心灵上的解放以及对真善美的追求,“侯孝贤已经不只是一个创作者了,他的身分认同(identity)、艺术形态、内在情感表达,让他不仅是一个台湾导演,更是世界的文化资产。”

“他其实完全不带意识、甚至使命感,去拍出不一样的东西,但对后来的影响是十分恳切,”李安说,“我自己的电影是在美国养成的,虽然拍通俗片、也走到影展、艺术院线,如果我只是一个『美国导演』,我可能做不到这样,这也和受到侯导电影有根本性的觉悟有关。”

1996年,《南国再见,南国》(Goodbye, South, Goodbye)

30多岁的流氓小高,属于新社会的旧人物,顾家、讲情义、有理想,挣扎在身边混乱的人际关系中间,奔波于帮派、老家、跟班琐事里。

小高干的是帮会的赌场清理,自己想开一间餐厅,与政府征收土地税的官员谈判,在影像背后,人们看到KTV里议员、警官与黑道协议,或是穷乡僻壤官商的勾结。

小高的女友是酒店经理,她不喜欢小高身旁那群人,认为他们会拖累小高。小跟班有的则属于躁动的一代,新新人类一族,整日无所事事。小高这个老是为别人所牵绊的男子,事业无成,婚姻无望,最后他车翻人亡在莫名的稻田里,带着宿命的色彩。

▍廖庆松:在《风柜来的人》之后,路就不一样了

从纪录片《陆军小型康乐》开始,人称“廖桑”的廖庆松与侯导合作了40年,从剪接到监制,他更从侯孝贤手中,接下金马55的特别贡献奖。

廖桑笑说,“侯导是牡羊座AB型,最难对付的那种。AB型转来转去,永远不知道他性格,晴时多云偶阵雨;牡羊做事不经思考直接冲,他个性很冲、很快。”

双鱼座的廖桑,上升、月亮则有两只牡羊,他对侯导说,“我靠两只牡羊才罩得住你,不然我双鱼给你吃了还被嫌有土味。”那年他做《海上花》的监制,被侯导骂了,温和的廖桑也抗议:“导演你不能再这样对我说话,不然我就辞职!”侯导从此不骂人。 “我们两个彼此了解,有一种互补和相通,后来他找我当监制,应该就是因为他信任我吧。”

两人一起工作的前15年无话不谈,“每天工作8到10个小时,大概有5个小时在聊天。”廖桑想起当时在雨农桥边、大约30坪的剪接室里,整间都是磨石子地,有个通铺可以坐着聊天,“我在那里不知道剪了几年,《恐怖份子》也在那剪的,每天9点多到先拖地,石子地每天都是反光的,拖完地后就和侯导开始聊天,聊天的时间比工作还多。”就这样,聊了15年。

廖桑一路剪到《风柜来的人》,跟着侯导一起改变。 “那时我看了一些法国电影,问侯导要不要看?他从来没跟我说,他到底有看没看,只是他开始会提到法国新浪潮。”

不知道有没有受法国电影影响,但拍《风柜来的人》时候,明显变得更不一样了。 “从《风柜来的人》来看,第一我们要转型,第二我们对传统电影语言有一种反动。”在廖桑眼中,《风柜来的人》自然就朝那样的方式剪。

侯导曾公开说,如果要选一部对他最重要的电影,会选《风柜来的人》。原本是遇到瓶颈,看了朱天文拿给他的《沉从文自传》,一下领受了“俯视”的眼光、“天的角度”,自此打通视野,《风》片最著名的长镜头—土地庙前坐着的四个年轻人,完全没有任何正面和短切的镜头,因而孕生。

“侯导那时对几个人远景背影这样拍,也不补近景,多拍一个镜头也不要。”廖桑花了30多天按照板号把胶卷接好,剪接时每一格侯导都在旁边,“法国人都可以这样,为什么我不行?我还是透过人物进入这个电影,但我被刺激到了。”

《风柜来的人》以年轻、主观躁动的眼光、人物的样态来叙事,“这个倒是很帅,情感也有连结。就像钮承泽饰演的主角阿清,在戏院里看《洛可兄弟》 ,想起爸爸的时候,画面直接跳进回忆。”

“在那之后,路就不一样了,”廖桑说。

1983年,《风柜来的人》(The Boys From Fengkuei)

一群无所事事、血气方刚的年轻人,在等待入伍的日子里,从澎湖风柜去到了高雄。失去了老家的翼护,原本的苦闷变成骚动,但面对生活的磨难、人际的变迁,他们也从经验伤痛,学习成长,青春谢幕。

▍朱天文: 一场一镜《海上花》,拍出台湾电影新美学

73岁,仍是一顶棒球帽、一双白布鞋,搭捷运行走台北城。“侯导曾和当年《海上花》的副导萧雅全交代,当导演不要做的几件事中,‘不要开车’是第一件,‘开车来来去去,你什么都看不到的’,侯导至今都坚持坐大众运输,感受时代的通气,和所有人保持一样的节奏。每天的捷运时光,都是田野时间。”

1983年短篇小说《小毕的故事》被陈坤厚、侯孝贤改编后,作家朱天文与侯孝贤展开长达38年的合作,做为最紧密的合作伙伴,朱天文感受的侯导底气源头,“是直面现实、直面人,在现实生活里取材,眼光往下探看土地上、看人的身上,用写实的语言叙事,”不卖弄“东方风情”、不彰显“贫穷风貌”,让国际看到一种电影原创的能量,“1980年代台湾新电影是很重要的世界电影拼图、创造了新的语言和叙事方法,我认为,最主要的提供者,就是侯孝贤。”

长镜头做为侯孝贤电影的签名档,朱天文诠释,“那不只是叙事的风格,是他看世界的方法,”相较于源起苏俄的蒙太奇,以剪接重新拆解、组合画面,在社会主义信仰下带着强烈的主张,烛照世界、要让世人看见社会的不公,“长镜头是不切割,保持时间和空间的统一,却有一层一层的景深和多重视角,交由观众自己选择去看,而每一次都可能看见新的东西,人生历练丰富后,看见的东西和讯息也更丰富。”这是之所以侯导的电影,如此有余韵。

尽管在直观式的大导电影里,剧本往往仅剩1%的浓缩,朱天文总自嘲当侯导编剧多半只在做“秘书”,许多时候,第一时间看见电影成品,她“都感到失望”。但多年后站回观众的角度再看,又会觉得,“真是好看!”于她最难忘的,一是《刺客聂隐娘》、二是《海上花》,两者都是极为耗时费工的整备,“《海上花》更大的意义是,它为台湾奠下了电影美术的根基。”

侯孝贤早年题材都在拍自己或朋友的故事:《童年往事》是他父母亲的故事、《风柜来的人》是他自己成长的经历;《冬冬的假期》是朱天文的儿时点滴;《恋恋风尘》是吴念真的初恋。随着技艺纯熟,有了更高的掌控能力,便有自信与能力超越自身经验、挑战历史与其他文本。 1989年《悲情城市》既卖座又拿到威尼斯影展金狮奖,能力、资源皆到位,朱天文给他看了张爱玲翻译、原由苏州语写就的《海上花列传》,这本描述清末上海十里洋场中妓院生活的小说,“书里人物多达2、300个,而且没有主线,比《红楼梦》更加复杂、艰涩,我大学时读屡攻不克,总感挫败,没想到侯导一次看完,毫无阻碍,他着迷的是那个社会里的人情和日常。”

他们在2、300个人物中,找线索、取样本,拉出三条线:日本女星羽田美智子饰演的沉小红、港星李嘉欣饰演的黄翠凤和刘嘉玲饰演的周双珠,“这其实就是三个女性和时代的样貌,周双珠那条线,呈现的是‘家庭气氛’,色彩灰扑扑,世故老练打点身边妹妹们;黄翠凤就是个现代女性,精明、有手段,掌控男人的钱,有能力为自己赎身;沉小红呈现的是爱情关系,在爱情里,爱的那方,就是输家。三条线拉起当时上海社会的3D图像。”

“侯导从不排戏,一轮一轮拍,演员由生疏拍到熟络,书院堂子的气氛就蕴酿起来,也是现场感觉,拍出这片经典的‘一场一镜’,让李屏宾后来拍上瘾了。但这部片最重要的是有了美术设计黄文英,她在美国念剧场设计,同时有服装设计和舞台设计的专长,过去侯导的片正缺了这一块,从《海上花》开始,他的电影才有了美术设计。”

朱天文笑说,“侯导有了资源后,老想成立电影学校,为台湾培养人才,有了剪辑的廖庆松、录音的杜笃之,再有美术的黄文英让他补上重要的一块,那时他还找小说家钟阿城当校长,我们常笑他在拼‘八卦图’。” 2009年,侯孝贤担任第5届金马执委会主席时,创办金马学院,如今确为华语电影人才重要的摇篮。

“再要说他为台湾影坛留下什么?就是他对电影的坚持、要求,展现这一行的态度是对专业的‘不可让渡’,他老挂在嘴边的,就是名、利只是拍电影的『外挂』。所以和他工作过的人,都能有一片天,把工匠技艺练到淋漓尽致,因而自信、骄傲,有尊严。”

1998年,《海上花》(Flowers of Shanghai)

清末,上海英租界高级妓院“长三书院”,久经风霜的红倌人各自心有盘算。十里洋场酒绿灯红,弹指烟茶间青楼男女各显本领,权势、美貌机关算尽⋯⋯。

沉小红思忖着和恩客王莲生维持长久关系,却一时进退失据,白忙一场;黄翠凤工于心计、势利精明,在巧妙的应对进退之间,占尽上风,一手掌握最有钱的恩客为她赎身;周双珠世故练达,早已看透欢场虚华,云淡风清,无所欲求⋯⋯。

▍小野:《童年往事》里祖母的样子,跟我祖母一模一样

走进小野工作室,他拿出自己已绝版的著作《我的学生杜文燕》,每一篇小说后,都有一幅插画。“那时候我在中影工作,书里都是当时的导演们帮我画的插画,那时我们感情很好,每个人选一篇小说自己去画,”小野笑着回忆,那个时候,杨德昌导演、侯孝贤主演的《青梅竹马》赔得很惨,是新电影运动遇到瓶颈的时候,侯导说,“我哪有心情帮你画图?”所以画了一个身穿西装、提公事包,赶着3点半轧支票的男人。

小野的第一部剧本就遇到了侯孝贤,新电影还没发生、是“三厅电影”的末期。小野写了《男孩与女孩的战争》的剧本,侯孝贤是副导,也是小野第一个在电影产业里认识的人。两人在明星咖啡店聊剧本,侯导对小野说:“不要被类型框住,一定要对题材充满热情,很想写再写,不然会没有情感。”

回想当时要找3个导演拍《儿子的大玩偶》,侯导答应后,建议小野找年轻导演执导另外两段,他当演员指导。小野说:“这一刻,我觉得他决定了台湾新电影的命运。那个年代,我们最珍惜的是,没人担心年轻导演会把自己取代,反而更想找到厉害的年轻导演。侯导很慷慨,气度很大。”

《光阴的故事》、《小毕的故事》、《儿子的大玩偶》都以低成本赚进大笔票房,让大家想拍更强烈的电影,杨德昌、侯孝贤决定离开中影自己拍片。

之后,中影第二任老板林登飞上任,转念一想新电影起来了挡也挡不住,要小野把两人都找回中影拍片。“我打给侯导,想跟他签三部片的约,但他不想再帮中影打工只拿导演费了,我跟他保证,我们签一份分红利的约。”合约签的是若海外能卖,票房就分他一半,那时侯导也开始在国际得奖。但侯导拍了《童年往事》、《恋恋风尘》,第三部拒拍,因为当初签的分红合约跳票,让小野万分痛苦。

侯导询问,上片后为何没有红利可分?林登飞却认为台湾没赚,海外票房得拿来补贴,甚至说:“侯孝贤得奖都把奖杯抱回家,我们都没有沾光。”小野和侯导一起在西门町吃米粉汤时,转述这段话,“结果侯孝贤说‘奖杯给你就可以拿钱?那奖杯给你!’隔天就立刻抱了一堆奖杯来中影,还是没有拿到钱。”

小野说,“侯导的成长经验跟我很像,他爸爸是民国34年外省客家人来到台湾,跟民国38年来台的外省人不同,是渡船来台湾工作的。侯导有一次打给我,还怀疑我爸跟他爸是不是搭同一条船来台湾的。”

“我看到《童年往事》里,祖母穿黑衣服、丢橘子喊孙子名字的那个样子,就和我祖母一模一样,”小野说。

1985年,《童年往事》(A Time to Live and a Time to Die)

阿孝的父亲是广东梅县人,民国36年因缘际会来到台湾工作,隔年举家迁台,就此落地生根。

80几岁的祖母很疼爱顽皮的阿孝,因为算命的说他将来会当大官。有时祖母会拿着包袱要阿孝陪他回大陆,有时则自己包着银钱打算死后用。

阿孝考上省立凤中后,父亲的肺病日渐严重,在一次停电时突然昏迷过世。长大的阿孝还是常结伙闹事,让家人伤透脑筋。大姐结婚时,母亲有感而发,聊起了往事。没多久,母亲发现自己得了喉癌,大姐带母亲北上就医。

祖母痴呆的情况愈来愈严重,但阿孝仍然过着聚众滋事的日子。母亲从台北回来之后,病情加重,很快就过世了,那年暑假阿孝参加了大学联考。一年后,祖母也去世了。

▍李屏宾:不只是说故事,《千禧曼波》是一场想像的数位实验

接下金马57评审团主席的摄影师李屏宾,与侯导自《童年往事》起合作36年;在此之前,只是见面打个招呼、抽烟聊天的朋友。“那个时候他还没有大导演的气候,宇宙里面还没有所谓的‘侯孝贤电影’,在他自己的路上还是起步阶段,”李屏宾说,“真正被世界看到、认定的,我觉得是《童年往事》开始。”

侯孝贤在《童年往事》里投入了自身儿时记忆,《童年往事》同样也召唤李屏宾自身成长历程,为还原那个年代光源在家中的来去,他只用60瓦、100瓦的钨丝灯打光,“在传统、保守的情况下,我们用了那么真实的光色,拍一个家庭的流离,这应该是对侯导往后的创作最有影响的一部,”李屏宾说,“那时我们被取笑得很厉害,一直到国际报导的好评出来,才松一口气,最起码外国人看得懂。那时候我们比较大胆,也比较危险,因为那个年代不能犯错,一犯错就没片拍、再也没人找你了。”

李屏宾给了侯导《童年往事》光影,“但这还是他的东西,他要敢用、敢接受,才有这样的作品。因为他给我空间,我们才一直可以产生火花。”

到了《千禧曼波》,更大胆尝试开场2分多钟一镜到底,摇晃的手持镜头下、闪烁的日光灯,天桥上舒淇乌黑秀发随着身体如波浪摆动,跳下阶梯,遁入黑暗,整座陆桥都在旋转,写就另一个经典画面。

当时李屏宾尝试三种方法拍摄,“第一种,我先做了个架子大家扛着,为了制造不平稳的感觉但又不能晕,但失败了,太抖。第二种,做了个像唐三藏取经时背的架子,放在胸前,但也不行。第三种,我叫了一台steadycam(摄影机稳定器),请摄影师坐在旁边看,我不会用steadycam,所以能拍得晃,但也就拍成了。”

当时,李屏宾46岁、侯孝贤53岁,《千禧曼波》这个经典镜头并非偶然,李屏宾说:“这是有想法、有追求的。这是我跟侯导合作的乐趣,他给我这些空间,把他的追求告诉我。他也要敢用,这些东西才存在。”《千禧曼波》以迷离的光色探问数位年代的样貌,“这就是电影的魅力跟乐趣,可能不像、可能不对,但那时候我们已经在追求这个、这样去拍东西,不单纯只是说一个故事而已。”

两人在《千禧曼波》里实验“想像的数位年代”,迷离且带有青年的迷惘与纸醉金迷;打造《戏梦人生》的绝对写实、《海上花》的华丽写实,甚至《珈琲时光》中冒险在日本电车上偷拍一个月。侯孝贤的电影,几乎每一部都由宾哥掌镜,“他知道我可以掌握他的情绪,也知道我可以用影像、色彩展现他的情怀。”

李屏宾眼里,侯孝贤“从本性、本心出发,拍的都是台湾的人物跟故事,留存年代的样貌、人物造型、故事与人文关系,”除了自掘成长经验之外,那一辈创作者父母经历战争带来的穷困,产生特有的情怀,“(台湾)不太容易再有这么一位把土地拍得这么透彻的导演了。”

2001年,《千禧曼波》(Millennium Mambo)

Vicky(舒淇饰)带着五十万存款,跟小她两岁的双鱼座男人小豪(段钧豪饰)拍拖。小豪是无业游民,以极度自私的方式爱着Vicky。

Vicky为了养小豪而在酒店当公关,她有一群玩伴,带她在PUB里认识了捷哥。捷哥年长而成熟,他们在一起像是大哥骄纵着小妹。 Vicky开始觉得她需要到另一个世界,于是在一个苍白的日子里,她想要离开,离开小豪,离开这个岛屿的不安,她想要逃得远远的……。

年轻生命的消耗像是一首风驰电掣的摇滚乐,以热情洋溢的节奏,疯狂起始,然后又在某个浑然忘我的时刻,曳然而止。电音感官的放纵、暗夜生涯的浪荡、过度爱情的沉沦、江湖义气的不归路,都是多少热血灵魂曾经走过的无悔无憾。

▍陈玉勋:日常生活拍出诗意,《恋恋风尘》又美又悲伤

“新电影的导演拍出了写实的台湾,那样的真实感令人特别有共鸣,有别于早年台湾电影刻意美化的正能量。”对导演陈玉勋来说,台湾新电影产生于对创作长期压制下的反弹,撑出另一片视野。

“我们五年级的导演很崇拜他们的作品,受到极大的影响。”这影响不是电影美学,更是面对电影的心情与态度。陈玉勋尊敬新电影时期的导演,走过票房低谷、掌声稀微、也不是一直都能拿奖,却能坚持下去,“侯导之前常劝告我们这些晚辈要‘背对观众一直拍’,我年纪愈大,才慢慢懂他说的话。观众、市场是难以掌握的,无法预期电影是否卖座。只能诚实面对自己的创作,要‘面对自己、背对观众,一直拍一直拍’。 ”

就读淡江大学时,学校举办台湾新电影的系列放映活动,陈玉勋没事就跑到礼堂看电影,刚好看到《童年往事》,侯导还带着钮承泽、林秀玲、庹宗华等演员参与映后座谈。“那时我才20几岁,大多都在看美国片。第一次看新浪潮的电影有莫名的感动,跟我们的生活如此贴近,也才发现原来电影有一种调子是我特别喜欢的。从此爱上侯导的电影,连续看了好几部。”陈玉勋经常去租录影带或买来搜藏,最喜欢的《恋恋风尘》反覆地看了好几遍。

“关于家乡、女友兵变等等生活上的事情,居然都可以拍成电影,而且拍得非常诗意。《恋恋风尘》就是一个成长的故事,一对青梅竹马从年轻到后来分开,很美又悲伤,我很喜欢这种感觉,”陈玉勋说。

尽管心仪侯导的美学,陈玉勋也知道那样的风格模仿不来,复制也没有意义。陈玉勋曾因电影不景气、转投广告圈,民国100年金马执委会制作《10+10》时,陈玉勋回归执导其中的《海马洗头》,放映后的餐会上,“侯导特别跑来找我,他拉着我的手对我说:‘你就是要拍这种的啦!’就是要拍这种喜剧、黑色幽默,”听得陈玉勋感动万分,坚定自己的道路,不再三心二意。

2010金马影展由陈玉勋执导的年度形象广告,即让吴念真和柯一正大打“虎拳”、“鹤拳”,颠覆金马过往庄重的意象,当年金马执委会主席侯孝贤也一起下海搞笑,支持陈玉勋走幽默风格,不是客套而已。

▍谢欣颖:洞察力造就《恋恋风尘》魅力,平凡深深吸引人

“侯导就像是知道我是那种,愈管教愈不愿意学习的小孩。”演员谢欣颖眼里的侯导像个父亲,她还在当平面模特儿时,一回被抓去拍广告,在侯导执导的KIRIN闻茶系列饰演可人的奉茶侍女,当时经纪约快到期,侯导说:“那个女孩子,找她来演《爱丽丝的镜子》。”演完了,也把她正式签进自己的三三电影公司。

谢欣颖说,侯导、廖桑对她的指导原则就是“放牛吃草”,“侯导总跟外界说:‘我对她没有任何想法,她什么年纪该做什么事情就做。’以前觉得他很松,现在才知道他说的那些事情是最难的,”侯导、廖桑看似无为的带领方式,却是最后让她爱上电影的核心。

“确实是他们让我接触电影、了解电影,了解何谓认真生活,才能把肉眼看见的带到角色中。”前几年侯导跟她说,“该结婚该生小孩就去,不要因为演员这份职业耽误了人生,”人生很短,能够每天过好自己的生活已经不太容易,更何况身为演员要过这么多角色的生活,“最终在于自己,人生只有一次,把自己顾好,剩下的再说, ”是谢欣颖从侯导身上学到的重要功课。

再跟侯导合作已是《刺客聂隐娘》了,谢欣颖饰演宠妃瑚姬。“拍摄时间很长,支线很多,看到侯导的时间不多,都在现场才见到,也很少对话。印象最深刻的是他一直抓头,感觉很焦虑,”谢欣颖回忆,“有几次我主动问他表演上有没有要调整的地方,他都笑笑说,‘不是表演的问题。’我想,他应该就是不要演员表演,而是要你身在其中、自然你就是那个角色了。明明我小时候拍广告能明白这个道理,却因为在外面绕了一圈,忘了身在其中的感受。这也是至今让我感到残念的一点。”

10多岁的时候,谢欣颖妈妈很喜欢看侯导的电影,但当时年纪小的她,不太看那么“闷”的电影,以为自己会看到睡着,“第一次看侯导的电影是《恋恋风尘》,是在电视上,原本以为自己无法看完,平淡的故事,但演员极为自然的表演,不自觉就被吸引了。”

谢欣颖说,“平淡的剧情、对白,却因为满满的长镜头,让观众无法忽视、抽离,侯导的魅力就在于他可以把平常生活周遭的事物演一次给你看,还让人觉得相当精采。我觉得这就是洞察力,没有夸张的表演或台词、平淡到不行的故事背景,但演员的表演就是每个人生活中会遇到的不起眼的人。就这样,让人被吸进去这个故事里。”

过了多年,谢欣颖随《有一天》(侯季然导演作品)赴柏林影展时,在大银幕上重看一次修复版的《恋恋风尘》。“原本的感受一点也没有少,能在德国柏林大银幕看台湾导演侯孝贤的电影,还是我最喜欢的一部,只有满满的感动。”

1986年,《恋恋风尘》(Dust In The Wind)

故事描写矿工山乡一群子女,出城谋生。男主角一边读夜校,一边在小印刷厂做学徒,女主角则在裁缝店工作。男孩晚上下课骑破车穿过半个台北接女孩下班。

同乡少年们常在乱七八糟的戏院广告部聚首,又在大排档聚餐,有时一起回乡过节。后来男孩子要去金门当兵,女孩用掉几乎一个月的薪水,买了1,096个信封,贴好邮票,写好地址,要男孩天天写信给她,这时男孩连她的手都没牵过。男孩很痴情,然而当兵回来,女孩已嫁人,嫁给那个天天送信的邮差⋯⋯。

▍黄惠侦:《刺客聂隐娘》,就是侯导的化身

“用我的语言来说,我觉得侯导就是在电影里诚实地把他的感受传达出来。做电影,就是有一个非讲不可、不讲会死的东西得要说出来。他是牡羊座,或许这就是牡羊座的单纯。”纪录片导演黄惠侦在30多岁后,从《刺客聂隐娘》开始,慢慢把侯导的电影看回去。

黄惠侦幼时跟着母亲做牵亡,唱念的歌词都是台语文言文,成长在社会边缘的背景,让她和《刺客聂隐娘》有熟悉感。“我是先认识侯导这个人,再回头看他的作品才比较看得进去。”

“小时候看侯导的电影觉得很闷,总觉得慢,”看《刺客聂隐娘》时,在偌大的影厅里,她坐在第一排,肩颈僵硬还得左右转头扫视银幕,“跟侯导有一些认识之后,很自然地把角色跟身边的真实人物对照。聂隐娘本人,就是侯导。”

在她眼里,侯导就是隐匿于世的侠客,看来就像平凡的欧吉桑,但超擅长搭捷运,熟稔车厢与换车月台间最短最快速的道路,仿佛穿梭在竹林间,有盖世武功,但大隐于市。

黄惠侦第一次见到侯导是在她当时工作的台湾国际劳工协会,那里定期举办影像培训课程,让大货车司机、工伤协会成员拍片。侯导亲自来现场看很素、很素的素人的片子,还给回馈,“那时候我非常惊讶,为什么国际大导演会来这里?”黄惠侦说,侯导一直持续关注台湾社会的大小事,“他扎扎实实活在这块土地上,这是非常了不起的,他是一个很热血的阿伯,拥有成就又保有自己。”

2008年,黄惠侦记录三莺部落反迫迁抗争,一场艺文界人士声援的行动上,侯导现身支持,和大家一起在总统府前剃光头,“他跟我妈妈、舅舅很像,有一种气场,来自于他的某种自信,但同时又是跟人很近的。”

2015年,《刺客聂隐娘》(The Assassin)

唐朝安史之乱40年后,聂隐娘和魏博节度使田季安两人为青梅竹马。然而,藩镇割据的各方利益下,隐娘被迫由道姑带走,将隐娘训练成一个武功高强但杀人不眨眼的杀手。

日复一日,隐娘刺杀危害天下的暴虐藩镇。却在一次刺杀任务中动了恻隐之心,开始反思自己过去的所作所为,因而无法再杀,对此,道姑将她送回魏博,命她刺杀田季安……。

▍那些侯孝贤没拍出来的电影

即使搭错车,也可能去到对的地方,在侯孝贤的拍片历程中,屡屡印证。扬名国际的《悲情城巿》、《海上花》,其实都是走上了岔路的意外之作。

朱天文说到,《悲情城巿》的源起,是有投资者想拍一部“周润发与杨丽花”的电影。“当年侯导在国际影展有斩获,香港嘉禾电影想请他拍片,在半岛酒店里聊了想法,一是男主角要是香港的大明星周润发、二是女主角想选台湾具代表性的杨丽花,”因为这样,侯导的团队开始找资料、发想,“台湾和香港的关联,想到1949年台湾光复时期,香港男子来台湾,在基隆港遇上了酒店女子⋯⋯然后开始建立两人的家族树,层层堆砌、推衍,这个家族愈来愈大,最后变成《悲情城巿》里林家长子陈松勇,而他的女儿阿雪,就是原本设定的杨丽花角色⋯⋯。”

“周润发与杨丽花”没撮合成,倒让侯孝贤捧回了一座威尼斯影展的金狮奖。

至于《海上花》的原型,更是时代相隔百年的“郑成功”。原来日本平户市是郑成功出生地,当年平户巿长邀请侯孝贤拍摄《郑成功传》,已由钟阿城写了剧本,“但这一考察下去,发现郑成功曾在少年时到秦淮河妓女户厮混,为建构妓女户的世界,我把张爱玲翻译的《海上花》给了侯导看,他一看着迷,后来平户巿长也换人,《郑成功》就变成了《海上花》,”朱天文笑说。

▍“电影的事,从来没有暂停过”

第57届金马奖终身成就奖提名侯孝贤,全票通过。“当时只想,啊⋯⋯他怎么还没得过呢?”李安说起也觉讶异。倒是2014年的第8届亚洲电影大奖,早颁给侯孝贤终身成就奖。

“我,有这么老了吗?我还要拍片呢!”朱天文说,那是侯孝贤获奖时的致词,“也是最棒的致词。”

每一天,背上背包、换三班捷运,由淡水线换板南线、再转木栅线,由士林区的忠诚路到文山区兴隆路的丹堤咖啡和朱天文讨论剧本,这是侯孝贤的日常。大导演至今仍规律的“上班”,维持随时上场“一击就中”的状态里。

比起6年前,今年73岁的侯导当然“更老了一点”,近来许多关于他记忆力衰退,健康状况的传闻,引人关注。朱天文以“老树”形容,“虽有枯枝、但主干饱满,电影的事,从来没有暂停过。”他们工作的场所,从最早的明星咖啡馆开始,一直维持规律的节奏,“独臂刀王也有独臂刀王的打法,之后会维持和他熟悉的团队、不做太大的制作,大家扶持前进,但电影最核心的工匠技艺的事,他依然犀利。”

他们近来讨论的两个剧本,一是作家郭强生《我将前往的远方》,讲述人生下半场的父亲关系、长照议题等,仍在等张震消化;另一个则是谢海盟的《舒兰河上》 ,亚斯孩子与河神的魔幻写实,舒淇已兴致勃勃要投入,明年可望先开始动工。

“做不到能做为止,这是他对电影的态度。” 侯导的“终身”未竟,还在成就电影的继行路上 。

|文字:谢璇 杨惠君

|摄影:林彦廷 林俞欢 余志伟