魏书钧对话达内兄弟:电影人该用什么眼光去寻找自己的工作方式

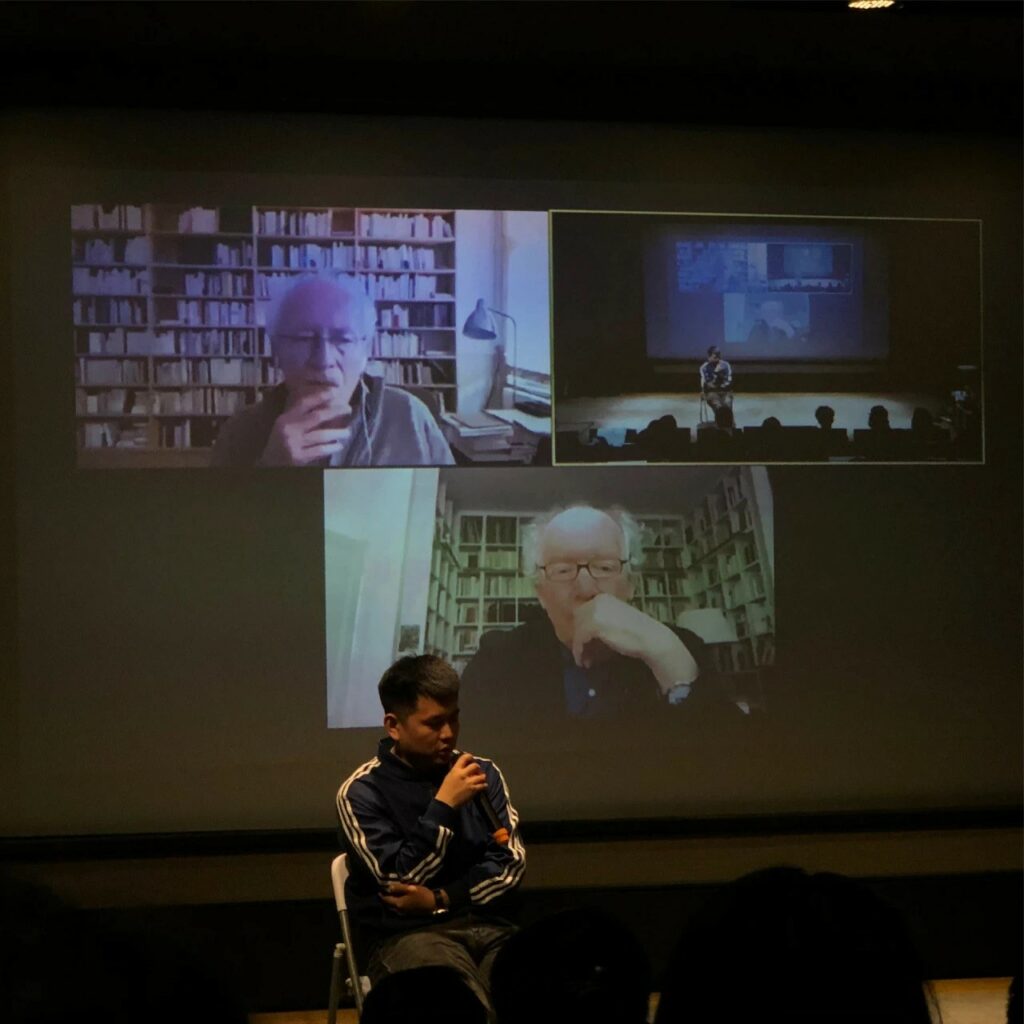

3月27日晚上,法国文化中心。

一场颇有意义的中外新老电影人之间的交流在这里隆重上演。

作为今年法语电影荟萃的重磅节目,中国90后新锐导演魏书钧和享誉世界的电影大师达内兄弟,在《年轻的阿迈德》放映结束后进行了连线对谈。

魏书钧是我传媒大学的师弟,因《延边少年》《野马分鬃》连续入围戛纳而迅速为人瞩目,堪称是中国艺术影坛冉冉升起的一颗超新星。他的最新作品《永安镇故事集》目前已完成前期拍摄,正在后期制作当中;而《野马分鬃》也有望在近期全国公映,期待。

而来自比利时的达内兄弟则更是为中国影迷熟知的影坛巨匠。作为魏书钧“戛纳系”的前辈,至今他们已凭借《罗塞塔》(Rosetta,1999)《孩子》(The Child,2005)获得两尊金棕榈奖,而活动现场展映的《年轻的阿迈德》(Young Ahmed,2019)亦为他们斩获戛纳最佳导演奖殊荣。

虽然年龄悬殊,但与戛纳的缘分,包括对少年题材的共同关注,让魏书钧和达内兄弟的对话频频擦出火花。面对魏书钧和在场观众的提问,达内兄弟给予了真诚和坦率的解答,更对自己电影面临的问题、工作中的创作方法和盘托出,极富阅读价值。而作为达内兄弟的“小迷弟”,魏书钧也做了极充分的准备,并在现场表现出了过人的沉稳与老练。

在此,感谢法国驻华使馆和魏书钧导演的信任,授权同意“幕味儿”为大家发布这篇万字交流实录。还是那句话,文字固然精辟,但现场电影人之间热烈碰撞的氛围更让我难忘。

希望未来这样的活动,更多一点。

—— 奇爱博士

|对谈嘉宾:吕克·达内、让-皮埃尔·达内、魏书钧

|现场翻译:李华、胡瑜|文字整理:刘维

|地点:北京法国文化中心 3月27日

魏书钧:二位导演好,我是今天的对谈主持人魏书钧,我和现场的观众此刻在北京的法国文化中心刚刚看完《年轻的阿迈德》,首先请允许我们为你们献上热烈的掌声,谢谢你们带给我们这部作品。

达内兄弟:谢谢。

魏书钧:所以你们现在没有住在一起是吗?你们对于新的项目有什么分歧吗?(观众笑)

让-皮埃尔·达内:(笑)是因为一个爱情故事,三十年前他碰到了自己喜欢的女人。(观众笑)

魏书钧:因为你们大部分的采访都是在一起共享一个中景镜头,二人同框。我觉得今天挺难得的,现场观众们可以看到一次没有同框的达内兄弟导演。所以我们也希望,今天的对谈你们二位都可以给我们多分享一下。

达内兄弟:希望能够多讲一点。

魏书钧:好。我首先谈一下我看这部影片(《年轻的阿迈德》)的感受,我觉得它是一部能代表你们一直以来风格的电影,一如既往的像手术刀般精准的剖析人物、 跟随人物的电影。而且我认为面对这样的题材,你们并没有讲述一个‘阿迈德如何成为阿迈德’的故事,而是‘阿迈德如何回归生活’的故事,这一点更难能可贵,我非常喜欢它。

让-皮埃尔·达内:嗯,你说得非常对,其实这就是我们从一开始就想要做的事情。因为我们知道,在我们拍摄这部电影之前,类似的电影其实已经有了。那些电影, 他们讲述的都是就是这一类年轻人怎么走上极端化的这种道路。那我们就是想从另外一个角度去看看。这样的年轻人,他怎样重新回归到生活当中去?这是我们想选取的角度。

采用这个角度,他们也能够让观众更好的去感受到这种极端的一些思想,它植根在这个年轻人的心中,它有多深,它是怎样能够让我们更深入地看到——其实对我们每个人来讲,法律应该是我们生活的一部分,但是它怎样去藐视这个法律的存在,无视法律对于谋杀、对于杀人的种种的禁止,然后去走上这种不法的道路。

然后他又如何从那样的一个极端的道路上再重新回归正常的人生?在属于正常的这个社会当中,或者是正常的生活当中,有三个女人起到了非常重要的作用,那就是他的母亲,伊奈斯女士,还有那个年轻人,叫做路易斯的女孩,是他们三个把他拉回到了正常的人生当中来。

魏书钧:先给观众介绍一下它的创作背景吧。似乎这是你们第一次把焦点放到一个激进的、年轻的穆斯林这样一个角色身上,你们怎么想到的这个故事?

吕克·达内:的确,这是第一次我们以这样的人物作为我们电影的主题。主要是因为近年来,我们看到在社会当中存在的一个现象,尤其是近几年在法国还有比利时出现了多次的恐怖袭击,它给我们造成十分深刻的印象,给人们带来了很多的创伤。

我们看到在这些恐怖袭击当中,大部分的犯罪分子都是出生在比利时的年轻人,那么我们作为电影人,我们就不能够无视这种现象。

魏书钧:所以针对于这个现象你们决定把希望落到一个年轻人身上,是这样吗?

吕克·达内:不知道是不是可以这么说。我们想让大家通过这个人物重燃希望, 或者说就是更加积极的一种心态。我们最后结尾设计的这个男孩,他之前一直是拒绝各种友好,拒绝各种人类之间的这个接触,最后他还是把手伸向了她。

那么应该说它是一种象征,它象征着他重新回归到生活当中,至少能给我们一种暗示,就是相比于死亡, 他可能更希望能够回到人生当中来。更希望像所有人一样,像他这个年纪的年轻人一样更喜欢生活。

从这个角度上来讲, 也许的确是可以重燃希望, 但同时我们也不会很幼稚, 因为我们知道就是在这种情况当中, 让他们重返正道其实是很难的,这部电影也反映出来了。所有的人,包括他母亲、社工,还有其他的人士都在劝他迷途知返,但实际上就是非常非常的难。

我们知道无论是政治上或者是宗教上的, 一旦走到了极端激进的这种程度的话,进去是很容易的,出来就非常的难了。所以我们并不想是说通过这个电影给出天使般的一种讯息,并没有那么的幼稚。

魏书钧:明白,所以我也很喜欢电影的结尾,就是阿迈德从墙上掉下来那一下。虽然你们之前的电影也有人从高处掉下来的这个设计, 《单车少年》(Boy with a Bike,2011)里面也掉下来, 但这个是不一样的。

这次他掉下来,其实是他一个生命攸关的时刻,然后他还想着去跟他的老师道歉, 所以这个道歉是很有分量的,也是真正让我觉得他是有愧疚感的。那么这个时候我们有点忘记了他是一个要杀人的人,他是一个激进主义者,他又回到一个孩子的状态,我觉得是非常简短有力的结尾。

让-皮埃尔·达内:嗯,是的, 这的确就是我们想表达的一个内容。电影如何帮助这个人物走出他的困境。表现这样的一个人物对我们来讲难度特别大。一般来讲,处在一种困境当中的这些人物,我们都能够通过一些方法,可能就是身边有人、 有一些人与他的相遇,能够让他走出这种困境。

但是这一次就非常的困难,因为的确刚才像吕克所说的那样,我们想让观众感受到他进入这种极端的立场,成为一个恐怖分子,其实思想已经完全是被那种东西给控制了,那么让他出来是非常难的,哪怕再动人的爱情,也很难去让他再重新返回到这个正途上来。

那么唯一的办法,就是通过身体的具体的这种体验,他感觉自己快要死掉了。因为他在从窗上掉下来的那一刹那,他感觉到自己就是生与死的这种差别,非常非常的明显,所以在那一刹那,他忽然之间感受到了生命的重要性,那个时候他就是感觉到了伊奈斯的重要性,他母亲的重要性。

他就不会说是去找那个伊玛目或者其他的人,而是像他身边的,这些离他最近的、最关爱他的那些人,伸出了双手去向他们道歉。所以他从这个时候开始,又重新变成了一个普通的孩子。

魏书钧:如你们所说, 这个孩子在之后的日子如何回到一个正常的、理性的生活里面,这个问题并不简单。只是在电影的结尾给出了这样的一种希望。你们的电影真正发现了这样的社会问题,但不能用“社会问题电影“去形容你们的电影作品, 但你们的电影真正地介入了社会。

我想起了你们之前的作品《罗塞塔》,1999年,是上个世纪的最后一个金棕榈。这个项目取得成功之后,比利时政府颁发了一个青年就业法案,是以‘罗塞塔’(达内兄弟导演1999年的电影作品)命名的。

那么这个事情,就是真正的电影介入到社会,并且起到了积极的影响,那你们这部片子(《年轻的阿迈德》)有起到类似的影响了吗?另外你们怎么看待电影介入社会这件事情?

吕克·达内:我想这部影片,可能我觉得还是没有起到那么重大的介入作用, 可能还是不能这么说。因为其实在欧洲,我们如果想让人们听到我们在影片中想要传达的声音,其实是非常复杂,也非常困难的一件事情。我们在学校当中放映,给老师还有学生们来看,那么这还是引起很多反响的。但是当影片在影院当中上映的时候——因为现在我们还没有在电视当中上映, 所以我不知道情况怎么样。

那么在影院当中,我们的观众是比较少的, 我想可能是因为一方面人们也不太想看到真正的现实当中的事情,不希望看到这样的事件被提及。而且有些人会说,可能是有这样的情况出现,但其实这也不一定是完全的事实吧——对于这些年轻人来说,主要还是可能因为他们受到了经济条件的限制。

因此有一些人的观点就会说,那如果这些年轻人他们的经济条件更好一些,家庭再富足一点,也许他们就不会走向恐怖主义了。所以他们会有很多种方式来解释这样的理念。

其实我们本身想在影片当中考察的这个,实际上是想说明这个男孩阿迈德,他其实是被宗教所控制了,而且是被宗教伊斯兰宗教当中的原教旨主义这种极端主义所控制。那么这部影片在法国播映之后, 它其实是引起了很多争议的,因为我们发觉其实我们想表达的这种声音,有时候是被人们拒绝听到的。

人们宁可去从经济的这个角度去进行解释,而不认为是宗教这样的作用。也就是说,其实人们很难去设想,这种伊斯兰的原教旨主义是怎么样进入到人的内心当中去发挥作用的。

人们往往觉得一个人,这样的年轻人,如果他成为伊斯兰原教旨主义者,可能并不因为他本身是受这个宗教影响,可能更多是因为他家庭的出身、 经济条件的原因。

但是人们可能忘记了一点,就是在美国当年911事件的时候,那二十五个杀人犯,其实他们当中很大部分人,都是出身于良好的家庭,而且还上过大学的。所以说,在我们现在的欧洲社会当中,当我们来谈这些社会关系的时候,是非常复杂的, 人们往往把经济因素考虑在内。

魏书钧:所以你们有没有收到一些在比利时或者大法语地区, 在欧洲的这些穆斯林观众的反馈, 是不是知道一些来自他们的声音?

让-皮埃尔·达内:这部影片,实际上我们现在是在比利时公映过,还没有在法国进行上映,因为组织这种在国外的放映是比较困难的。但是在比利时我们也是引发了很多的争议。

当然一般来说,像我们每推出一部影片,我们就会要做影片的推广,然后去跟公众见面,这个是我们比较惯常的做法。但我们最有意思的部分,就是刚才吕克提到的,我们的片子到学校当中去放映,我觉得是非常有趣的。

因为我们的各个学校,他们的学生可能有不同的宗教信仰,还有一些学生他们是不信宗教的。那么这部影片的播映,首先是我们和学生之间进行了讨论,另外就是学生他们自己之间也会讨论。

还有一个很有意思的现象,就是有一些穆斯林的学生,他们看到这个影片最开始的反应,可能是会觉得自己是被这个影片所瞄准的对象,或者说是被污名化的。但是一旦他们超越了这样的想法,或者摆脱了这样的想法以后,他们就不会再针对这个影片。然后接下来在同学之间的这种讨论就会变得非常的丰富。

而且另外有一次,我们还到了一个法国的监狱当中去。因为在这个法国监狱中有一些女犯人,她们之所以被监禁起来,是因为她们有恐怖袭击的意图,有这种尝试。虽然我们没有直接去跟她们进行这样的沟通交流,但是我们了解到,至少大家了解到了这个片子,然后这些犯人之间开始谈论它。

所以我认为,其实我们并不能现在马上去判断这个片子有没有产生一些社会的效应,但是起码大家开始谈这个事情,开始意识到这件事情的存在,但我们可以发表不同的意见,这些都是可以的,那么可以说话,可以就此进行表达,我觉得这是一个非常良好的反应。因为我觉得真正的极端主义,实际上是因为当人们害怕、 不敢说的时候,它才产生了恐怖。

魏书钧:除了看你们的电影,我还看了吕克这两本书(《影像背后》),我每挑一本问一个问题。第一个问题就是,吕克在第一本书中提到过,《我想你》这部电影让你们觉得受到了打击, 这不是你们想拍的电影,然后到《一诺千金》之后,你们所有的电影都统一了——是达内式一贯的看待世界的方式和统一的电影观念。

所以在《我想你》之后、《一诺千金》之前,如此重大的转变,这中间是什么影响了你们?另一个问题来自你们的第二本书里面,吕克在2010年12月29日表达了这样的困惑,“每当我们在创作一个剧本时,总觉得有人已经把它拍过了,然后总有一个声音出现跟我说‘说毫无新意!’。

这个问题经常骚扰我,偶尔也会骚扰我哥哥。我害怕面对它,要逃离它,逃到哪里呢?逃到一部新电影里去!这时候那个声音又说话了——‘无非就是多了一部电影’”。十几年年过去了,吕克导演,你们现在还会听到这个声音吗?

吕克·达内:(笑)首先我不是圣女贞德,我不会时时听到上帝的声音。那么之所以感到毫无新意,是因为每当我们完成了一部作品之后,那么我们要开始拍摄、开始制作一个新的电影的时候,其实是要从头开始又做一遍同样的事情。所以我们往往会觉得不行,我们得有一些新意,找到一些新的东西来做,这就是我们的难点。

因此对于我的兄弟和我来说,我们每次在设想一个新影片的时候,我们的感受就是,我们不是为了做一个影片来制作一个影片的,而是应该说突然之间我被某个东西给击中了,这个东西在我身上造成了很大的反响。

然后它推动着我, 我好像被一个神秘的事物引领着,推动着,我要超越他,然后我去做这样一个影片。所以就好像我跟我们的同事在合作的时候, 我不是说,来,我已经写好了一个剧本,你去拍吧。不是这样的一种感受。

所以我说的这个声音,其实我们经常会遇到, 就是我们在等待一个特别合适的时机,有一个灵感的闪现。那么这种情况可能对我们这样的电影导演来说,每隔个两年半、三年就会出现。我们会有一个焦虑的时期,我会想我接下来这一步我该做什么,我的故事该讲什么,我应该怎么拍,为什么要怎么做。

魏书钧:你们1987年开始拍第一部故事片到现在30多年了,你们的创作从未间断,稳定的频率,我想问年龄的增长真的不会让创作的激情减弱吗?毕竟激素分泌是一个自然规律。另外听说你们是在为新项目看景,请透露一些关于新项目的消息给我们的观众吧。

让-皮埃尔·达内:首先第一个问题,因为我们要来判断自己的情况是非常困难的。但是很幸运,我们是两个人在一起,我们始终是两个人的。所以如果我们觉得自己的激情变少了,开始感到厌烦了,我们可能自己会有所表现,但是对我们两个来说,我们是非常默契的,往往也是不言而喻的。所以我觉得好处就是我们俩在一起。而且到目前为止,我还没有觉得我们有这种激情减退的迹象。唯一的变化就是过去我们是冬天拍摄,那么现在我们主要是在夏天拍摄(观众笑) 。

然后关于我们新的项目,我们现在还不太明确。但是我们今年的七月,在疫情缓和、许可的情况下,我们会拍一个新片。我能告诉大家就是这是关于友谊的一个片子。我现在又想起来了刚才我没回答的那个问题(观众笑)。

所以我再回答在《一诺千金》之后,到底是什么导致了我的转变。因为我们是在拍摄《一诺千金》的这个过程当中,我们开始进行思考,尤其是当我们是电影制作人的时候,在我们这个情况下,是两个人,其实是一种眼光,更多是一种以什么样的眼光来看待,去寻找自己的工作方式。

这是非常具体的,比方说有时候是涉及到我们在电影拍摄之前,是做这个剪切还是不做,还有是排练,长时间的排练还是较少时间的排练,是我们自己来招募演员还是别人来帮我们招募,甚至包括就是我们摄影机的这个推拉到底怎么样进行。

所以有一些非常具体的东西,到了某一个时刻,我自己就会发现是必须的或者还是不必须的。因此就是在《一诺千金》这个片子拍摄的时候,我们就找到了自己的这种拍摄的方式,比如说少采用技术。

再就是我们当时这个团队当中的工作人员,我们都是很好的朋友,所以我们拍摄的时候也非常的合拍。然后我们也是决定整个剧本以一种非常具有连续性的方式来展现出来。

比如说,我们决定第一天拍第一幕的第一个镜头。所以说这就是我们终于找到了自己想要的那个东西。虽然我也不知道如何就一下子就能实现的,但是总而言之, 是我们明白了我们怎么样来展现我们的电影希望表达的这种现实,怎么样来和我们的演员进行更好的合作。

魏书钧:非常好。然后我们现在有两个问题给到观众来提问,其实刚才我有想问的关于演员、培训、表演的这些都没有问到,如果你们有问题,可以举手。

观众:首先非常高兴能跟导演连线,然后我想先问一个关于这个影片的问题,就是因为阿迈德最开始的时候他是很倔强的,他完全没有丝毫想改变自己的意思, 是不是在最后他逃走了, 他也想去杀那个教师。然后最后他通过自己摔了一下,身体上的这个问题,他就开始道歉了。这个是不是有点突兀?想听一下导演的看法。

另外一个比较虚的问题想问一下,就是因为导演也已经非常成功了,想说在拍电影是想让观众去思考什么吗?就是想带给观众什么?

吕克·达内:先来回答一下第一个问题,这是我们找到的唯一的方法,因为它就是整个过程当中,我们的确看到他非常的固执,然后他认为自己就代表着一种善,代表着正义, 所以他要去替天行道, 那么他觉得自己就是无所不能的。

对于我们来讲,要改变这样的一个人,唯一的方法就是让他感受到他所做的、所想的、所有的这些事情,他本身是有分量的, 要让他感受到分量。那么这个分量,我们最后找到方法,就是通过他自己身体的分量来体现,让他在自己摔下来的过程当中,或者是说接近死亡的过程当中,感受到所有的这些事情的份量。并且这是我们唯一找到的方式,这也是我们尊重事实的一个方式吧。因为我们在做这部电影之前调查了一整年。

影片高潮的重要一幕

那整个调查过程当中, 我们也接触了不少这样的青年。我们发现无论是已经有过这样的恐袭行为的, 或者是有这样的意图的年轻人, 他们没有一个是有悔意的。所以说我们不可能设计利用另外一种场景,就是通过某一种说教的方式,或者其他的方式让他回心转意。我们只有通过我们最后找到的这种方式。

还有就是我们在拍摄电影的过程当中,其实在法国和比利时,也同时是一直发生着这种恐怖袭击。在这个过程当中,很多人不幸因此而失去了生命,所以我觉得也应该尊重他们。那么就是要表现出来,这些人他们非常的不悔改这种固执的心,我们是要保留到最后的。唯一的方法就是让他摔下来。

那么以至于其实有的人也是会有误解。我们一个非常好的朋友,他甚至是这么理解的, 他说我要是理解对的话,你们的意思就是要让他们回心转意,让他们重新回归到正道上,就是把他们挨个全都放在一个墙的上面,让他们全摔下来,是不是这样子,就能够让他们重新回到正道?我们说这不是这样的,这个电影是这样讲述的, 但并不是我们真正的意思,要看里面所暗含的这个符号。

观众:想问一下两位导演,刚刚因为提到关于拍摄前的演员训练培训的问题, 两位导演通常在拍摄之前会请演员来围读剧本吗?以及在这样围读的过程当中, 会找一个拍摄时的场地,还是说一个空房间就OK。就想了解一下导演们在创作中关于这个工作的方法和流程问题,谢谢。

让-皮埃尔·达内:我们是这样子的,在演员招募完毕之后, 我们有三个不同时间段。第一个时间段,布景这些东西其实事先已经有了,在这些都已经设计好的情况下, 我们两个自己就是会带着我们的这个摄影机去拍摄,去找感觉。

我们会假装自己是演员,也感受自己就扛着这个摄影机。我们会去感受作为演员,还有这个电影的上镜,它到底应该怎么摆、怎么动,应该怎么样去进行整个的拍摄。这是第一步。

第二步呢,等我们自己找够感觉了之后,我们就开始排演。在这个排演过程当中,它就是在原有的布局当中进行的。当然这个布景它可以有一定的改变,会有删改,会有移动等等这些都会改变。但是就是在这个排练过程当中,我们还是继续去找,只是这个时候就加进来了演员,那么我们会去跟演员一起去感受应该怎么行走,怎么停止,交叉的时候怎么办,然后镜头应该怎么移动等等,这是第二个时间段。

然后进入到第三个时间段,就是真正的拍摄。那么拍摄不管是什么时候拍,我们一般都会去再次排练,在排练的过程当中,一般会找到我们第二个阶段,就是找感觉时,大部分我们的感受,还有我们的要求等等,都会能在我们这第三个阶段的排练当中体现出来。有时候也会有一些变化。那么比如说取景的方式、节奏等等,比如说拍摄的时候到底是2秒、3秒、20秒,或者是怎么取镜头等等,这些可能都会有变化。

还有到底是快速的拍,还是慢速拍,这个结构的问题都是会有的。但是不管怎么样,一般就是由这个三个时间段组成。那我们因为要花很多的时间在前面两个阶段上,所以实际上我们是很费钱的,我们的大部分资金都是用来花在了这个很长的时间上。

拍摄本身的话,可能就九到十周,但之前我们两个人自己的第一阶段就要用掉三四周的时间,然后第二个阶段,就是跟演员们一起做排练,也要用到四五周的时间,所以钱大量的花在了时间上。

观众:你好。我要问一个问题是关于演员,我看到这个演员好像是业余的是吗, 就是导演选演员有什么标准?什么样的演员,导演才会认为是好演员?第二个问题是关于预算。因为刚才你提到拍电影很花钱,现在一部电影是不是cost much?

吕克·达内:第一个问题是这样的,的确,大部分他们都是。反正这个演员他是一个素人演员。我们选演员的时候,首先会收到很多的照片,然后我们就是在这其中挑一些人,让他们过来面试。如果说不满意,我们会再回到那些照片里面再去继续挑,这样子反复。最后就会选出一批人,让他们来演其中的一段,就是我们要拍的这个电影的剧本的其中一段。

那我们这一次选电影、选演员的时候, 准备的是他在祈祷完了之后,拒绝亲吻他妈妈这一个小片段。最后被我们选中的这个演员,他当时在所有这些面试人员当中应该是最有说服力的。所以我们就决定用他了。

当时对我们来讲,非常重要的是,感受一下对方他的内心世界是不是足够的丰富、足够的强大。如果我们感觉到了,那么我们觉得跟他有潜力可以继续去挖掘。

但是我们也知道,其实做这样的决定的时候,实际上是下了一个赌注。因为很多演员他是第一次去演,他第一次面对镜头,那么他在拍摄的时候,我们很多人都不知道未来会怎样, 所以我们非常希望他能够从拍摄的那一刹那开始,就是能够一切都非常的好,最终尤其是他与镜头之间要有一个非常良好的、融洽的关系,并且让整个团队都能够被他说服。

因为最后其实这个电影在拍摄的过程当中都是以他为中心,他成了整个项目的一个核心人物。所以就是这个赌注,我们应该说是下得比较对的。

那么第二个问题,就是这个预算一共是500万欧元。在欧洲拍摄电影来讲,这个预算应该是一个中等水平的一个预算。我们这个过程当中,没有大牌明星,也不需要去租很多设备或者场地,我们是在现有的场地上稍微做一些改造,所以这基本上还可以。

但我们主要花钱的地方,就是刚才我的兄弟他所谈到的时间,因为我们要用时间来选择、要准备、要排练,然后还想给自己留一点自由,如果说有些镜头我觉得拍得不太满意的话,我们还希望能够再回去重新拍, 那么这个也是需要有时间的, 所以这个钱有很多还是用在时间上。

魏书钧:我们现在来听两个线上观众的问题。第一个,你们从《一诺千金》开始使用素人演员,《美丽的罗塞塔》、《孩子》、《单车少年》……,一直到《两天一夜》和《无名女孩》,这个时候开始启用知名演员了。虽然你们之前选的素人演员他们后来成为明星了, 但是在你们选他们的时候, 他们还是年轻人,没那么有名气的。

那这次《年轻的阿迈德》又回来选了素人演员,你们这个选择变化的过程,有什么原因吗?第二个问题,你们几乎所有的电影都是用法语、然后在比利时完成的拍摄,为什么你们没有考虑过在别的地方、拍摄一部英语电影?拍摄好莱坞电影的可能性似乎真的很小,但是英语电影你们有没有考虑过?因为很多在电影节发迹的导演他们都有尝试过外语片的拍摄,比如奉俊昊、是枝裕和、阿彼察邦都拍过,甚至侯孝贤导演都在法国拍过电影,你们却没在法国拍过电影,这是为什么?

让-皮埃尔·达内:首先是关于演员的方面,那么我们有的时候可能是请了专业的演员来饰演,有的时候是素人演员。比方说像《美丽罗塞塔》这个片子当中,其实我们是提供了一个无名的、不知名的演员,因为我们需要的是这个片子,它本身是带有一定的纪录片这样的历史性质,所以我们需要找一个新面孔。而且对于看电影的人来说,他的整个身体、他的脸孔都是人们所不知道的。那么这时候我们会启用一些非专业的演员。

当然还有是像我们有些片子当中,之所以找一些素人演员,是因为这些片子的主角是儿童,那么这也是一种情况。但是其实我们并没有一个明确的规则,就是说什么片子找专业演员,什么片子找素人演员,其实我们是不会去事先设定的。而是根据具体的情况来做。

除非就是像我刚才提到的《美丽罗塞塔》这个片子, 另外就是有一位演员是叫玛丽昂·歌迪亚,这个演员,实际上我们认为她是在这一代的演员当中非常优秀的一位明星,所以我们是很想跟她合作的。正好我们也遇到了她,机缘巧合,于是我们就想跟她合作,尽管最后我们跟她合作那个剧本不是我们事先设想给她的那个剧本。

然后你还问到了会不会用英语拍片, 还有去其他国家。这些我们都没有想过。因为对于我们来说,其实不是假谦虚,我们是没有什么职业规划的人,从来没有想过说我们要打入好莱坞,我们要去英国拍片,要找英国的明星。

当然我们也曾经有过跟大明星拍片的这样的想法,比方说我们曾经有一度想找马特·达蒙,因为我们觉得我们有一个故事当中一个人物特别适合他,所以我们就想到找他,包括法国也是这样的情况。所以我们就是想做我们自己喜欢的事情,没有说一定要去实现什么。当然我们也不打算去进军好莱坞, 而且好莱坞也没有邀请我们, 即使他们邀请我们, 我们也是不会去的。(观众笑)

另外就是,我不知道对于中国的导演是什么样的情形, 但是我知道就是在世界电影史上,曾经有过一些导演大迁徙的情况。比方说就是在二战的时候,有很多的导演,他们为了逃离纳粹的控制去了好莱坞, 也应该说正是这群导演,他们制造出了真正的好莱坞的名声。

那他们在这种情况下,很多时候是在摄影棚当中进行拍片的。而对于我们现在的导演来说,像我们,我们往往是在自己的国度,在自己熟悉的这种风光当中来进行拍摄。

那么如果真的去了其他国家进行拍摄,可能会是一个真正的很大的改变吧。那比方说,我的兄弟和我曾经也去过纽约,我们会发现,纽约有的地方跟我们自己所在的比利时的这个城市还挺像的,那我们就可以在这里来进行拍摄。

但是我想不管怎么说, 对于一个电影导演来说,肯定是要比对一个作家来说,换一个地方来进行创作是要困难很多的。当然作家可能除非他换语言,否则他换一个地方写作应该来说还是比较容易的。

但除了一个例外,我们如果是在摄影棚拍摄,那就没有什么区别。比方说那些德国的导演,他们逃离纳粹之后,在好莱坞他们可以在摄影棚当中制造出一个新的柏林来。那么除了这种情况之外,我想,换一个风景,有的时候对我们来说还是很困难的。因为作为导演,我们有天生的这种宿命,可能我们会有一种对自己乡土的这种依恋之情。

当然也除了某些类型风格片,比方说像那个武侠片, 那种可能是可以做到的。但是大部分时候,据我们所认识的这些电影导演来说,他们还是特别植根于自己的家乡的。

实际上,我认为如果是专业演员和非专业演员在一起工作,非专业演员他所遇到的困难就是,他可能很难脱离他日常生活中他这个人的一些习惯,比如说他有一些习惯性的举止、表达的方式。而对于专业的演员来说,他的困境就在于他们可能很难摆脱自己会采用的一些技巧,作为演员的技巧。那么他会为了避免在演出当中的困难,有意无意的一些技巧。所以当我们让这两者共同来进行工作的时候,首先要让他们充分意识到,他们在这个舞台上是主角,是他们的存在。

然后我们会在排练的过程当中,实际上我们可以称之为是一个净化仪式。就是对这些演员要净化他们,让他们充分地去拥抱他们要扮演的人物,给人物注入生命力就可以了。

魏书钧:非常感谢二位导演!现在的北京已经九点了,我们还没有吃饭, 但还是在这儿如饥似渴的向你们提问, 因为我们太喜欢你们的作品了,请你们理解。祝你们接下来的工作顺利,有时间的时候可以看看《野马分鬃》,已经发给你们链接了(观众笑)。希望你们一切顺利,然后请大家再次为二位导演献上掌声。

吕克·达内:我们看完了《野马分鬃》,非常非常喜欢, 感受到了这部电影当中相当多的幽默。对我们来讲,在一部电影当中要保有幽默,不是很容易能够做到的,所以要向你表示祝贺。

魏书钧:谢谢,merci,谢谢。

让-皮埃尔·达内:《野马分鬃》这部电影里面的演员也非常好,像欧美的两位知名演员Laurel 和 Hardy,让我们有很多的联想,再次向你表示祝贺。

魏书钧:谢谢。今天和你们对谈受益匪浅,时间原因我们就先到这里,期待下次有机会和你们见面。然后这个书都是正版的, 下次找你们签名。(观众笑)谢谢。

吕克·达内:(笑)OK,祝各位没有吃晚饭的朋友能有个好胃口。我们也要去吃饭了。

魏书钧:好的,让我们天涯共此时,再见,拜拜。