小Q看大片(作者:Quentin Tarantino)

在60年代后期和70年代早期,蒂芙尼影院(Tiffany Theater)拥有某些文化地产,使它在好莱坞的其他大影院中脱颖而出。首先,它并没有坐落在好莱坞大道上。除了太平洋影院的圆顶剧场(Cinerama Dome),它自豪地屹立在日落大道(Sunset Boulevard)和藤街(Vine Street)的拐角处,其他大影院都坐落在老好莱坞的最后的游客避难所——好莱坞大道上。

白天,游客们依然可以沿着好莱坞大道漫步,去好莱坞蜡像馆,低头看着他们的脚,读着星光大道上的名字(“看,玛吉,艾迪·坎特[Eddie Cantor])”。人们被吸引到好莱坞大道,是为了那里举世闻名的剧院(格劳曼中国剧院[Grauman’s Chinese Theatre])、埃及剧院、派拉蒙影院、潘泰吉斯影院、沃格影院)。然而,当太阳落下,游客们回到假日酒店后,好莱坞大道就被夜行者接管,变成了好莱坞。

但蒂芙尼影院不仅坐落在日落大道上,它位于拉布雷亚大道(La Brea Avenue)以西的日落大道上,这使得它正式地坐落在日落大道上。这有什么区别呢?

这可是大区别。

在那个时期,人们对所有老好莱坞(Old Hollywood)的怀旧情绪都非常高涨。到处都是劳雷尔和哈迪(Laurel and Hardy)、W.C.菲尔兹(W. C. Fields)、查理·卓别林(Charlie Chaplin)、卡洛夫的《科学怪人》(Frankenstein)、金刚、哈洛(Harlow)和博加特(Bogart)的照片、绘画和壁画(这是著名的埃莱恩·哈弗洛克[Elaine Havelock]的迷幻海报的时代)。尤其是好莱坞的中心区域(也就是拉布雷亚大道以东)。但当你沿着日落大道,越过拉布雷亚大道,这条大道就变成了“大道”,老好莱坞就这样消失了,取而代之的是以嬉皮士夜总会和青年文化接管了日落大道。日落大道以其摇滚乐俱乐部而闻名(惠斯吉酒吧[Whisky a Go Go]、伦敦雾酒吧[London Fog]、潘多拉盒子[Pandora’s Box])。

而就在那里,在那些摇滚乐俱乐部之间,以及本·弗兰克咖啡馆(Ben Frank’s Coffee Shop)的街对面,坐落着蒂芙尼影院。

蒂芙尼影院没有上映过像《奥利弗!》(Oliver!)、《机场》(Airport)、《再见,查理先生》(Goodbye, Mr. Chips)、《飞天万能车》(Chitty Chitty Bang Bang)、《飞天甲虫》(The Love Bug)或《雷霆万钧》(Thunderball)那样的电影。蒂芙尼影院是《伍德斯托克》(Woodstock)、《滚石演唱会》(Gimme Shelter)、《黄色潜水艇》(Yellow Submarine)、《爱丽丝餐厅》(Alice’s Restaurant)、安迪·沃霍尔的《垃圾》(Andy Warhol’s Trash)、安迪·沃霍尔的《科学怪人》(Andy Warhol’s Frankenstein)以及罗伯特·唐尼(Robert Downey)的《打架》(Pound)的家。

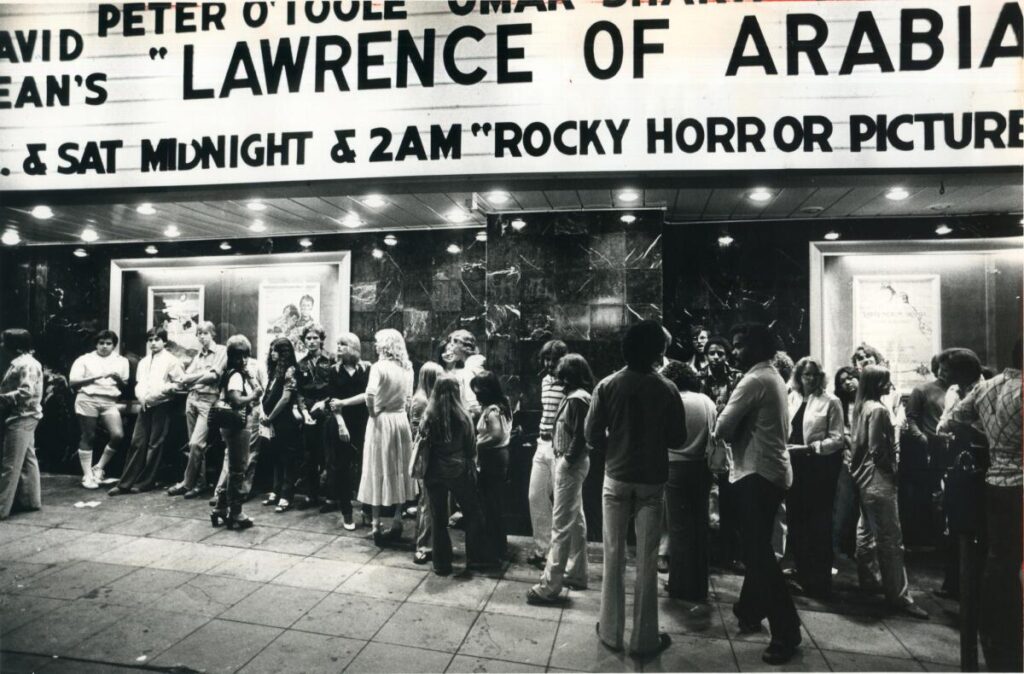

这些电影,都是蒂芙尼影院上映过的电影。虽然蒂芙尼影院不是洛杉矶第一家上映《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Picture Show)的影院,甚至也不是第一家定期举办午夜场放映的影院,但在《洛基恐怖秀》的传奇故事中,蒂芙尼影院是第一个举办真正意义上的《洛基恐怖秀》狂欢的电影院——观众们穿着奇装异服,影子演员表演、电影对白、主题之夜,等等。整个70年代,蒂芙尼影院继续成为反主流文化的中心,上映各种独立电影,有的成功(弗兰克·扎帕]Frank Zappa]的《200摩旅》[200 Motels]),有的则不成功(弗雷迪·弗朗西斯[Freddie Francis]的《德古拉之子》[Son of Dracula],由哈里·尼尔森[Harry Nilsson]和林戈·斯塔尔[Ringo Starr]主演)。

1968年至1971年的反主流文化电影,无论好坏,都让人兴奋。而且,这些电影要求在最好是吸点大麻的人群中观看。很快,蒂芙尼影院的热闹程度就不如以前了,因为从1972年开始上映的那些热门电影,更多的是小众市场的产物。

但如果蒂芙尼影院有一个辉煌的年份,那就是1970年。

同年,我7岁,第一次去蒂芙尼影院观看电影,是我的妈妈(康妮[Connie])和继父(柯特[Curt])带我去看的双片:约翰·G·阿维尔森(John G. Avildsen)的《乔》(Joe)和卡尔·莱纳(Carl Reiner)的《爸爸在哪里》(Where’s Poppa?)。

等等,你在7岁的时候看双片《乔》和《爸爸在哪里》?

当然,我看了。

虽然那是一次难忘的观影体验,所以我才会写下这段经历,但对我来说,当时并没有什么文化冲击。如果按照马克·哈里斯(Mark Harris)的时间线,新好莱坞革命开始于1967年。而我开始在影院看电影的时候(我出生于1963年),正好赶上了革命的开始(1967年),电影革命的战争(1968-1969),以及这场革命的胜利(1970)。而到1970年,新好莱坞成为了好莱坞。

阿维尔森的《乔》在1970年上映后,引起了不小的轰动(对《出租车司机》[Taxi Driver]的影响是不容忽视的)。但遗憾的是,在过去50年中,这部电影逐渐被人遗忘。影片讲述了一个心烦意乱的上层中产阶级父亲(由丹尼斯·帕特里克[Dennis Patrick]饰演),他的女儿(由苏珊·萨兰登[Susan Sarandon]饰演,这也是她的电影处女作)被那个时代的嬉皮士毒品文化所吸引。

在拜访了女儿与那个卑鄙的瘾君子男友共同居住的令人作呕的房间后,帕特里克最终把他打死了(女儿当时不在)。他坐在一家酒吧里,试图从暴力和犯罪中走出来,遇到了一个满嘴脏话的蓝领工人,名叫乔(由皮特·博伊尔[Peter Boyle]饰演,在这部电影中他凭借着精湛的表演,一举成名)。乔坐在吧台边,下班后喝着啤酒,满嘴脏话地发着“爱美国就爱它或离开它”的牢骚,抱怨着嬉皮士、黑人和1970年代的社会现状。酒吧里的那些蓝领工人,都没有理会他(酒吧老板甚至告诉他,“乔,让我们都休息一下”,显然这句话他不是第一次说了)。

乔的抱怨以“有人应该把他们全部干掉”(那些嬉皮士)而告终。而帕特里克刚刚做了一件类似的事情,他心不在焉地向乔坦白了自己的罪行,而只有乔听到了。

接下来,这两个来自截然不同阶层的男性,之间发展出了一种奇怪的对立,但却又相互依存的关系。他们不是真正的朋友(乔正在敲诈这个痛苦的父亲),但他们却以一种黑色幽默的方式,成为了一种奇怪的搭档。那个衣冠楚楚的中产阶级主管,正在实践着这个满嘴脏话的蓝领流氓的极端言论。

通过对帕特里克的敲诈,乔分享了凶手的秘密,以及某种程度上,对谋杀的责任。这种动态,释放了蓝领暴徒的欲望和压抑,也掩盖了中产阶级人士的罪恶感,取而代之的是一种使命感和正义感。最终,这两个手持自动步枪的男人,一起将嬉皮士赶尽杀绝。而影片以一个悲剧性的、具有讽刺意味的定格画面结束,父亲最终射杀了自己的女儿。

很震撼吗?是的,的确如此。

但这部电影的简介,无法完全表达这部电影有多么他妈的好笑。

这部电影,虽然尖刻、丑陋和暴力,但内核却是一部关于美国阶层问题的黑色喜剧,甚至有些讽刺意味,但同时也充满了残酷的讽刺。蓝领阶级、上层中产阶级和青年文化,都由他们各自最糟糕的代表人物来体现(电影中所有男性角色都是令人厌恶的蠢货)。

在今天,称《乔》为一部黑色喜剧,可能有点争议。但当时,我第一次看到《乔》的时候,它毫无疑问是我看过的最丑陋的电影(直到四年后,我才看到了《最后的房子在左边》[The Last House on the Left,1972],才把它取代)。说实话,最让我毛骨悚然的是,片头出现的两个瘾君子居住的公寓,那简直令人作呕。甚至《疯狂杂志》(Mad Magazine)对那间公寓的描绘,也让我感到恶心。1970年,在蒂芙尼影院的观众,在影片的开场部分,都保持着沉默。

但当丹尼斯·帕特里克走进酒吧,皮特·博伊尔的乔出现在电影中时,观众们开始笑了。而且,很快就从厌恶的沉默,变成了毫不掩饰的欢笑。我记得他们几乎被乔的每句话逗笑。那是一种高傲的笑声,他们在嘲笑乔。但他们和皮特·博伊尔在一起笑,他就像一股自然之力,走进了电影。而才华横溢的编剧诺曼·韦克斯勒(Norman Wexler)给他写了很多令人捧腹的台词。博伊尔的喜剧表演,消解了影片单调的丑陋。

它并没有让《乔》变得讨人喜欢,但它让《乔》变得有点让人觉得不错。

阿维尔森将皮特·博伊尔精彩绝伦的喜剧表演,与这部充满垃圾的对话剧结合在一起,调制出一杯掺杂着尿液的鸡尾酒,但却令人惊叹地美味。

乔说些不堪入耳的话,真的很逗。就像几年后的《自由人与豆子》(Freebie and the Bean)一样,观众们可能觉得这样笑有点罪恶感,但我要告诉你,他们确实笑了。即使是七岁的我也笑了。不是因为我理解乔在说什么,或者欣赏诺曼·韦克斯勒的台词。我笑了有三个原因。第一,屋子里其他成年人都笑了。第二,即使是我,也能够融入到博伊尔的喜剧氛围中。第三,因为乔满嘴脏话,而对于小孩子来说,没有什么比一个满嘴脏话的搞笑家伙更有趣了。我还记得,当酒吧场景的笑声似乎要消散的时候,乔从吧台凳子上站起来,走到点唱机旁,准备投币。而他一看到那些(我猜)灵魂

音乐,点唱机上的播放列表,他就大喊,“天哪,他们把音乐都搞砸了!”蒂芙尼影院的观众,比之前笑得更厉害了。

但酒吧场景结束后,丹尼斯·帕特里克和他的妻子,一起去乔的家里吃晚饭,我就睡着了。所以,我错过了乔和他新结识的同伙,一起去捕杀嬉皮士的整个场景。对此,我的妈妈倒是松了一口气。

在回家的路上,我记得我的妈妈告诉柯特:“我很高兴昆汀在电影结束之前睡着了。我不想让他看到结局。”

在后座上,我问道,“发生了什么事?”

柯特给我解释了我的遗漏。“乔和那个父亲,最终杀掉了很多嬉皮士。而在这场混乱中,父亲最终射杀了自己的女儿。”

“一开始那个女嬉皮士吗?”我问道。

“是的。”

“他为什么要射杀她?”我问道。

“他并不是故意射杀她的,”他告诉我。

然后我问,“他伤心吗?”

我的妈妈说道,“是的,昆汀,他非常伤心。”

虽然我可能睡过了《乔》的后半部分,但电影结束后,灯光亮起来,我就醒了过来。很快,蒂芙尼影院的双片电影开始播放了,第二部电影是更加搞笑的《爸爸在哪里》(Where’s Poppa?)。

从一开始,乔(乔治·西格尔[George Segal]饰演)穿上猩猩服装,露丝·高登(Ruth Gordon)一拳打中他的裆部,这部电影就深深地吸引了我。那个时候,最搞笑的事情就是一个人穿猩猩服装,而比这更搞笑的,就是一个人被踢裆部。所以,一个穿猩猩服装的人被踢裆部,简直是喜剧的顶峰。毫无疑问,这部电影会非常搞笑。即使已经很晚了,我依然决定要看完这部电影。

我从那以后,再也没有完整地看过《爸爸在哪里》。但很多画面依然深深地印在我的脑海里,无论我当时是否理解它们的含义。

罗恩·雷布曼(Ron Leibman),扮演乔治·西格尔的弟弟,被黑人歹徒追逐穿过中央公园。

罗恩在电梯里,赤身裸体,旁边是一位哭泣的女子。

当然,还有那个令人震惊的时刻,对我来说,以及从观众反应来看,对其他人来说也是令人震惊的时刻,那就是露丝·高登咬了乔治·西格尔的屁股。

我记得当时,当那些歹徒追逐着罗恩穿过公园时,我问我的妈妈:“为什么那些黑人追逐他?”

“因为他们在抢劫他,”她说。

“为什么他们要抢劫他?”我问道。

然后她说,“因为这是一部喜剧,他们只是在开玩笑。”

那一刻,我明白了讽刺的概念。

我年轻的父母在那个时期经常去看电影,而且通常也会带上我。我相信他们肯定能找到人照顾我(我的祖母多萝西[Dorothy]通常很乐意),但他们却总是带着我去。我被允许跟着他们一起的原因,是因为我知道如何闭嘴。

白天,我被允许做个正常的(令人厌烦的)孩子。问一些蠢问题,像个孩子一样,自私自利,就像大多数孩子一样。但如果他们晚上带我出去,去一家不错的餐厅,或者酒吧(他们有时会这样做,因为柯特是一位钢琴酒吧音乐家),或者夜总会(他们偶尔也会这样做),或者去看电影,甚至去和另一对夫妇约会,我知道这是成年人的时间。如果我想被允许在成年人的时间里待着,我的小屁股最好安静点。也就是说,不要问一些愚蠢的问题,不要觉得晚上是关于你的(不是的)。成年人聚在一起是为了聊天,开玩笑,互相取乐。我必须闭嘴,让他们尽情享受,不要不停地打扰他们。我感觉没人真的关心我(除非很可爱),我那些关于电影,或者晚上本身的意见。如果我违反了这些规则,我就会被留在家中,由保姆照看,而他们可以出去好好玩。我不想留在家!我想和他们一起出去!我想加入成年人的世界!

在某种程度上,我就像是一个孩子的“荒野求生”版本,能够观察成年人晚上在他们自然栖息地里的行为。闭嘴,竖起耳朵,睁大眼睛,这对我来说非常重要。

成年人就是这样社交的。

这就是他们彼此之间谈论的话题。

这就是他们喜欢做的事情。

这就是他们觉得好笑的事情。

我不知道这是我妈妈的意图,还是无意之举,但他们是在教会我成年人之间如何社交。

当他们带我去看电影时,我的任务就是坐着看电影,无论我喜欢与否。

是的,那些成人电影真是他妈的太棒了!

《陆军野战医院》(MASH)、《镖客三部曲》、《血染雪山堡》(Where Eagles Dare)、《教父》、《肮脏哈利》(Dirty Harry)、《法国贩毒网》(The French Connection)、《俏冤家》(The Owl and the Pussycat)以及《虎胆追杀令》(Bullitt)。有些电影对一个八九岁的孩子来说,真是他妈的无聊。《猎爱的人》(Carnal Knowledge,1971)?《男狐》(The Fox,1967)?《伊莎多拉》(Isadora,1969)?《血腥星期天》(Sunday Bloody Sunday)?《柳巷芳草》(Klute,1971)?《花落遗恨天》(Goodbye, Columbus,1969)?《模特儿商店》(Model Shop,1969)?《狂妇日记》(Diary of a Mad Housewife,1971)?

但我知道,当他们看电影的时候,没有人关心我是否玩得开心。

我敢肯定,在很早的时候,我肯定说过类似的话,比如,“妈妈,真无聊。”我敢肯定,她会回嘴说,“昆汀,如果你每次我们带你出去玩的时候,都要这么烦人,下次我们就不带你出去了。如果你更想留在家看电视,而我和你爸爸出去玩玩,也没问题——就这样。你决定吧。”

好吧,我决定了。我想和他们一起出去。

- 第一条规则,别烦人。

- 第二条规则,在看电影的时候,别问一些愚蠢的问题。

最多一两个,在电影刚开始的时候,但之后,就只能靠我自己了。其他问题,只能等到电影结束后再问。而且,大多数情况下,我都能做到。当然,也有一些例外。妈妈会和她的朋友们提起,有一次她们带我去看《猎爱的人》。亚特·加芬克尔(Art Garfunkel)正试图劝说坎迪斯·伯根(Candice Bergen)和他发生性关系。他们的对话是这样的,“来吧,我们做吧?我不想。你不是答应过要做的吗?我不想做。其他人都这么做。”

而我,用我最尖利的九岁孩子的声音,大声问道,“他们想做什么,妈妈?”据我妈妈说,这使得整个影院的成年人都大笑起来。

我发现《虎胆追杀令》的结尾,定格画面,真是太模糊了。

“发生了什么事?”我记得自己问过。

“他们死了,”妈妈告诉我。

“他们死了?”我尖叫道。

“是的,昆汀,他们死了,”妈妈向我保证道。

“你怎么知道?”我狡猾地问道。

“因为画面定格的时候,这就是它要表达的意思,”她耐心地回答道。

我又问道,“你怎么知道?”

“我就是知道,”她的答案毫无说服力。

“为什么他们没有展示出来?”我问道,几乎要生气了。

然后,她明显失去了耐心,厉声说道,“因为他们不想!”

然后,我在心里嘟囔着,“他们应该展示出来。”

虽然这个画面已经成为了经典,但我仍然赞同我的看法,“他们应该展示出来。”

但通常情况下,我知道,当我和爸爸妈妈一起看电影的时候,并不是问问题的时机。我知道,我正在观看成人电影,有些事情我无法理解。但我不理解桑迪·丹尼斯(Sandy Dennis)和安妮·海伍德(Anne Heywood)在《男狐》(The Fox)中的同性恋关系,并不是最重要的。重要的是,我的父母玩得开心,而我能够在他们晚上出去玩的时候陪伴他们,这就是最重要的。我还知道,问问题的时间,是在回家路上,电影结束之后。

当孩子读一本成人书籍时,肯定会遇到一些他们看不懂的词语。但根据上下文,以及句子周围的段落,他们有时也能猜出来。孩子看成人电影也是如此。

当然,有些事情,即使你并不能完全理解,你的父母也希望你无法理解。但有些事情,即使我不能完全理解,也能明白大概意思。

尤其是那些能逗得满屋子成年人哈哈大笑的笑话。能在一个挤满了成年人的电影院里,作为一个孩子,观看一部成人电影,听到周围的成年人,(通常)对一些我知道是调皮的,或者是有暗示性的东西哈哈大笑,真是太刺激了。而且,有时即使我不理解,我也能明白。

虽然我并不真正知道“橡胶”是什么,但从观众们哈哈大笑的方式,以及在《夏日之恋》(Summer of ’42)中,赫米(Hermie)和药剂师之间的场景,以及《俏冤家》中的大部分性笑话,我或多或少地理解了这个梗。我跟着成年观众一起,从头到尾地观看了《俏冤家》(那些“轰炸机”的台词,真是把房子都给掀翻了)。

但当我看到那些电影的时候,我意识到,成年人反应中还有一种我当时无法察觉到的东西,现在我明白了。如果你给孩子们看一部电影,电影里出现一个人用有趣的方式说脏话,或者一个放屁的笑话,或者一个便便的笑话,他们通常都会咯咯笑。而当他们长大一点,你给他们看一部有性暗示的笑话的电影,他们也会咯咯笑。

但他们笑的方式是调皮的笑。他们知道这不太合适,他们也可能知道自己不应该听到或者看到这些东西。而且,笑声也表明,他们在参与这种不合适的互动时,感到有点儿调皮。

好吧,在1970年和1971年,成年观众就是以这种方式,对《爸爸在哪里》、《俏冤家》、《陆军野战医院》、《夏日之恋》、《美雏成行》(Pretty Maids All in a Row,1971)以及《两对鸳鸯》(Bob & Carol & Ted & Alice,1969)中的性暗示幽默做出反应的。或者在《我爱你,爱丽丝·B·托克拉斯!》(I Love You, Alice B. Toklas!,1968)中,他们看到那些吃大麻蛋糕的场景。或者在《陆军野战医院》中,他们看到那些足球运动员在替补席上吸大麻的场景。或者那些带有喜剧色彩,但在一年或两年之前不可能出现的场景。比如《乔》中的出场场景,或者《法国贩毒网》中,波派·多伊尔(Popeye Doyle)在酒吧里大闹的场景,成年人的笑声也带着类似的调皮意味。回想起来,这很有道理。因为这些成年人并不习惯观看这种类型的素材。这是新好莱坞的最初几年。这些观众都是看着五六十年代的电影长大的。他们习惯于偷窥、暗示、双关语和文字游戏(在1968年之前,在《金手指》[Goldfinger]中,奥诺尔·布莱克曼[Honor Blackman]的角色名字“猫咪加洛尔”[Pussy Galore],是商业大片中,最露骨的性暗示笑话)。

所以,在某种程度上,成年人和我的想法是一致的。但调皮的咯咯笑声,并不是我从成年观众那里听到的唯一声音。同性恋角色总是会遭到嘲笑。当然,有时这些角色被刻画成喜剧的笑料(《007之金刚钻》[Diamonds Are Forever,1971]和《粉身碎骨》[Vanishing Point,1971])。

但并非总是如此。

有时,它揭示了观众内心的丑陋。

在1971年,也就是《007之金刚钻》和《粉身碎骨》上映的同一年,我和父母一起,坐在一家电影院里观看《肮脏哈里》。

银幕上的斯科皮奥(安迪·罗宾逊[Andy Robinson]饰演),电影中的“现实生活中的黄道带杀手”的替身,站在旧金山的屋顶上,手里拿着高性能狙击步枪,枪口对准了城市公园。在斯科皮奥的狙击镜视野中,出现了一个穿着鲜艳的紫色斗篷的同性恋黑人。

这个场景最值得注意的地方,就是它本身。紫色斗篷男正和一个看起来很像丹尼斯·霍珀(Dennis Hopper)在《逍遥骑士》(Easy Rider,1969)中的角色,留着黑色胡子的嬉皮士牛仔一起约会。在电影里,我们对他们的关系,有了很清晰的了解。他们并非情侣;他们只是在约会。牛仔刚给紫色斗篷男买了一份香草冰激凌。而且,在没有任何肢体接触的情况下,而且完全无声,我们可以看出他们的约会进行得很顺利。

我们可以看出,紫色斗篷男玩得很开心,而丹尼斯·霍珀类型的牛仔也对他很有好感。这个无声场景,或许是好莱坞工作室电影中,迄今为止,对同性恋男性求爱的最不带评判的描述。

然而,与此同时,我们也通过斯科皮奥的狙击镜的视野,看到了这一切,枪口直接对准了紫色斗篷男。但是,当我还是个孩子的时候,我怎么知道那个穿着紫色斗篷的人是同性恋?因为至少有五个顾客,笑着大声说,“他是个娘娘腔!”包括我的继父柯特。而且,他们嘲笑他的滑稽行为,即使他们唯一能看到的只是凶手枪口对准他的画面,而拉罗·史奇夫林(Lalo Schifrin)怪异的“杀手盯上了猎物”(killer’s-got-a-victim-in-his-sights)的音乐,伴随着画面在电影原声带中响起。但我从那个挤满了成年人的电影院里,感受到了一些其他的东西。与电影中的其他受害者不同,我并不觉得成年观众对紫色斗篷男,真的表示出多少关心。事实上,我敢说,一些观众,反而希望斯科皮奥射杀他。*

在回家的路上,即使我没有提出问题,我的父母也会聊聊我们刚看的电影。这些都是我最美好的回忆。有时他们喜欢这部电影,有时他们不喜欢,但我通常会对他们的想法感到意外。而从他们的分析角度,回顾一下我刚看的电影,真是很有意思。

父母俩都很喜欢《巴顿将军》(Patton),但整段车程的讨论,都围绕着他们对乔治·C·斯科特(George C. Scott)表演的赞赏。

他们俩都不喜欢罗杰·瓦迪姆(Roger Vadim)的《美雏成行》(Pretty Maids All in a Row),具体原因我也不太清楚。他们带我去看的大部分色情电影,我都感到非常无聊。但《美雏成行》却有一种真实的活力,吸引着我的注意,并让我一直关注下去。而洛克·赫德森(Rock Hudson)的酷劲,也同样让一个八岁的孩子着迷。当然,我继父在整个车程中,都在对洛克·赫德森进行着恐同的攻击,但我记得妈妈为赫德森辩护说,“好吧,如果他真是个同性恋,那也说明他是个很棒的演员。”我还记得,1970年,《机场》(Airport,1970)在我们家很受欢迎,主要是由于范·赫夫林(Van Heflin)炸弹爆炸的意外。炸弹在飞机上爆炸的那一刻,是当时好莱坞电影中最令人震惊的时刻。正如柯特在回家的路上说的,“我还以为迪恩·马丁(Dean Martin)会把这个人劝下来呢,”这间接地暗示了,如果这是1964年或1965年的迪恩·马丁电影,结局可能会是什么样的,与如今的电影——即使是相对老旧的电影——相比,结局会有所不同。

而接下来的场景——飞机上的洞口,将人吸了出去——是我看过的最震撼的电影场景。1970年,我确实看到了很多震撼的东西。

在《荒野求生》(A Man Called Horse,1970)中,鹰爪刺穿胸膛的入会仪式,让我惊呆了。还有巴纳巴斯·柯林斯(Barnabas Collins)在《黯影幢幢》(House of Dark Shadows,1970)中,被木桩刺穿鲜血四溅的慢动作场景。我记得,在这两个场景中,我都目不转睛地盯着屏幕,嘴巴张得大大的,简直不敢相信电影能拍出这样的效果。在那些夜晚,我敢肯定,在回家的路上,我是说话最多的人(我觉得那些电影太棒了)。

4月15日,1971年(我的8岁生日刚过不久),在多萝西·钱德勒音乐厅(Dorothy Chandler Pavilion),举行的是1970年电影的奥斯卡颁奖典礼。最佳影片提名的是《巴顿将军》(Patton)、《陆军野战医院》、《五支歌》(Five Easy Pieces,1970)、《机场》以及《爱情故事》(Love Story,1970)。在奥斯卡颁奖典礼的当天晚上,我已经看过所有提名的电影(当然是在电影院里)。而我最希望获奖的电影是《陆军野战医院》,我已经看过这部电影三次。那一年,我基本上看了所有大片。我唯一错过的两部电影是《雷恩的女兒》(Ryan’s Daughter,1971)和《俄宫秘史》(Nicholas and Alexandra,1971),但我不太在意。况且,我已经看了很多遍预告片了,感觉像是看过电影了(好吧,我没看《革命往事》[Duck, You Sucker!,1971],因为柯特觉得片名很蠢。对于《烈女镖客》[Two Mules for Sister Sara,1970]也是如此)。

我最喜欢的另外两部电影是《荒野求生》以及,可能,是《凯利英雄》(Kelly’s Heroes,1970)。为了说明这些电影如何塑造我的喜好,1968年我最喜欢的电影是《鬼马神仙车》(The Love Bug,1969)。1969年我最喜欢的电影是《虎豹小霸王》(Butch Cassidy and the Sundance Kid,1969)。但到1970年,我最喜欢的电影就变成了《陆军野战医院》,一部以无政府主义为主题的军旅性喜剧。

这并不意味着我不喜欢迪士尼电影。那一年,迪士尼有两部大片,《猫儿历险记》(The Aristocats,1970)和《金宝船》(The Boatniks,1970),我看了,也很喜欢。但没有什么比“热唇”(霍特·利普斯[Sally Kellerman])在淋浴时被暴露出来,更让我开怀大笑。或者雷达(加里·布尔戈夫[Gary Burghoff])把麦克风放在床底下,霍特·利普斯和弗兰克·伯恩斯(Frank Burns)做爱时,特拉普·约翰(埃利奥特·古尔德[Elliott Gould])把声音广播到整个营地。 (不过,那个营地牙医佩恩勒斯的中间部分,一直处于同性恋恐慌中,对我来说毫无意义。当然,这是电影中最糟糕的部分。)

再说一次,虽然我真的很喜欢《陆军野战医院》,但观看这部电影时让我感到快乐的一部分,就是坐在一个挤满了成年人的电影院里,看着他们歇斯底里地大笑,所有的人都在享受自己的调皮行为。更不用说,当我回到学校,向那些永远无法想象看到像《陆军野战医院》或《法国贩毒网》或《教父》或《日落黄沙》(The Wild Bunch,1969)或《生死狂澜》(Deliverance,1972)这样的电影的同学们描述那些场景时,我有多么开心(通常只有一个孩子被允许观看一些我看到过的那些疯狂的东西)。

因为我被允许看其他孩子们没有机会看到的电影,所以我在同学们眼里显得很有见识。而且,因为我观看的是好莱坞历史上最具挑战性的电影,那些电影也是电影制作史上的巅峰之作,所以他们是对的,我也的确很有见识。

在某个时刻,当我意识到我正在观看其他父母不让孩子观看的电影时,我问了妈妈。

她说:“昆汀,我更担心你观看新闻。电影不会伤害你的。”

康妮真是说得好!

在接触了所有这些影像之后,有没有任何影像让我感到不安?当然,有一些!但这并不意味着我不喜欢这部电影。

当他们把那个赤裸的死女孩从《肮脏哈里》的洞里拉出来的时候,那真是太可怕了。但我理解了。斯科皮奥的残忍程度超乎寻常。这对于哈里来说,用世界上最强大的手枪把他爆头,简直是再好不过了。

|本文译自Quentin Tarantino出版的《Cinema Speculation》(2022年11月Harper出版社出版)的第一章《Little Q Watching Big Movies》