和安德烈·塔可夫斯基一起的最后时光

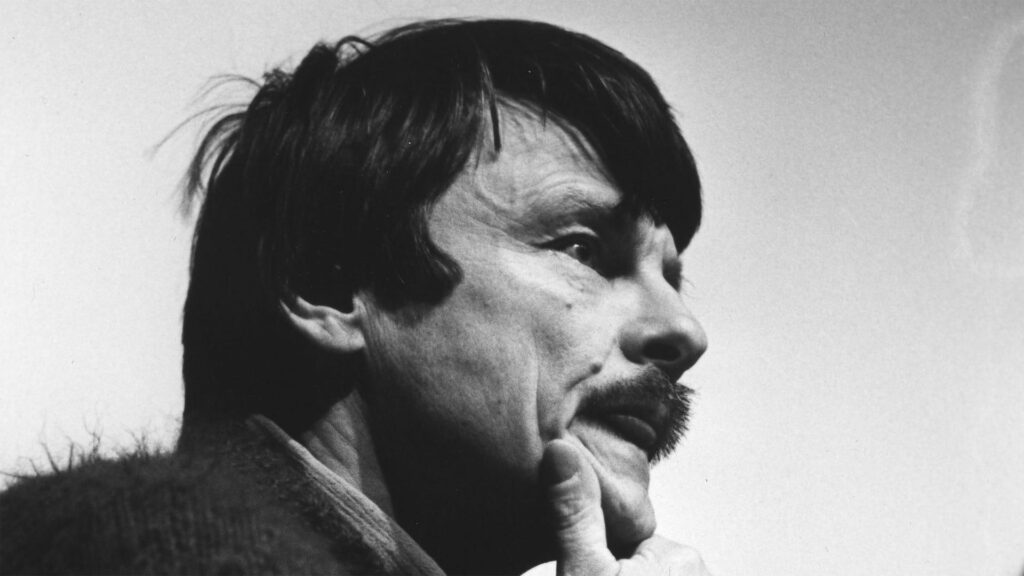

在1987年秋季号的这篇文章中,《牺牲》(The Sacrifice,1986)的剪辑师米哈伊·莱什奇洛夫斯基(Michał Leszczyłowski)回忆了他与安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的最后一次见面。

“已过的世代,无人记念;将来的世代,后来的人也不记念。”

—— 传道书 1:11

那年七月的夜晚,夜色如此浓重,似乎无法穿越,时间仿佛也随之静滞不前了。只有汽车收音机里传来的音乐和引擎单调的声音证明着时间依然还在流逝。我在最后一刻找到了马恩沙隆火车站。我攥着要带给安德烈的书和我的小背包,如释重负地钻进了车厢。我请列车员在斯图加特叫醒我,然后开始阅读我随身携带的另一部书。那是布努埃尔的自传,我想要向安德烈汇报下书的内容。在得知布努埃尔老头常常作弊,在约定的时间之前就喝第二杯马蒂尼酒后,我睡着了。这类琐事满足了我的笑欲,这也是我与塔可夫斯基合作那一年的一大特色。

晨曦中的斯图加特在后视镜中一闪而过。我急于见到安德烈,这种内心渴望泛起的喜悦,让我想起了1985年9月我们开车横穿德国的情景。我们开的飞快,到了对速度无感的程度,车内充斥着巴赫、阿姆斯特朗和史蒂维·旺达的音乐,同时我们也讨论信仰和政治。在剪辑室辛苦工作了五个月后,我们终于可以无忧无虑地度过从斯德哥尔摩到佛罗伦萨的一周旅程了。除了这些之外,我们还谈到了康拉德,他在一本书的前言中谈到了艺术的任务。他在书中提到,艺术作品的真正开始意味着割断无情的时间流逝与生命短暂阶段之间的联系,唤醒读者心中对直接共同体、我们所有起源的神秘性和生命的不确定性的认知。

所以我急于见到安德烈。上午9:30,我到达了疗养院。这些楼栋被安德烈轻蔑地称为“现代”,因为他无法忍受这些建筑。整个地方就像一个年轻的、纪律严明的先锋队营地,他们的生活被剥夺了任何更为美好的设计。这里的一切都是实用的,色调毫无生气。令人欣慰的是,疗养院的医疗服务享有盛誉。当我到达他的房间时,大师正躺在床上,当然,他正在与位于巴黎的主治医生施瓦岑贝格教授通电话。他微笑着,示意我就坐,并邀请我吃块蛋糕。在他生病时,他的五官完全被眼睛所支配了:黑如煤炭,闪烁着顽皮的火花,总是在转动。他一放下电话,立即迎来了一连串的拥抱、亲吻和问题。我从背包中拿出了书:《塔可夫斯基,归于安静的思考》,这是一本中新出版的关于他作品的选集。安德烈并不是那种自负的剪报收藏家,但我看得出他从这样的书中得到了满足,意识到他的作品被认可和理解。

我向安德烈报告了我与法国实验室的斗争,以确保面向法语市场的《牺牲》印刷质量合格。安德烈对技术质量的要求非常严格,即使在他病情严重的时候也是如此。我记得我们合作的最后三个月,他不得不离开我们,以按照他的设计完成音轨。所有演员的配音他都在场,除了女主角,这是一个特别困难的角色。原版是由苏珊·弗利特伍德(Susan Fleetwood)用英语配的。瑞典的配音本不至于太难,除了有一个歇斯底里的场景——抽泣、窒息的哭声、无言的尖叫,音调如此之高,以至于无法用另一位演员在相同的“温度”下重新录制这一场景。安德烈找到了一位声音类似苏珊·弗利特伍德的演员,这使我们至少能够使用场景原始音轨的一部分。不幸的是,他没有时间来指导这个配音部分。我们只能自己匆忙完成,以便在1986年1月中旬可以向安德烈展示整部电影的同步对话。那时,我们第一次见到他卧床不起。他显然被疾病压垮了,但当我们播放视频时,大师支撑起靠垫,重新开始了他的职业角色。他突然精力充沛。在那10小时的工作时间里,他向我们介绍了下一阶段的工作。

回到斯德哥尔摩后,在和厄兰·约瑟夫森(Erland Josephson)交谈后,我决定给安德烈打电话,建议让另一位女演员来扮演这个角色。他的决定非常果断而迅速:只要有改进的机会,就应该毫不犹豫地把握住。因此,这个角色的配音涉及了三位女演员。即使我现在也不能确定哪个片段是由谁完成的:她们都融入了阿德莱德这个角色。

我们去了四次巴黎,向我们的大师展示我们的工作成果,争分夺秒地完成电影。他的病来得如此突然;我们谁也没有做好心理准备。我知道在1985年12月,他的身体状况一直不太好,还做了一次彻底的体检;但当在圣诞前夜,他让我送他去机场前往佛罗伦萨时,我感到非常惊讶。在路上,他开始口述同步音轨的最终版本,讨论声音图像应该有的空间和对比度。他让我修改电影的献词:“献给我的儿子安德鲁沙,我将开他去战斗。”他不理会我的问题,只是说他在圣诞节后很可能不会再回到斯德哥尔摩,并嘱咐我务必完成影片。“把它带到意大利给我,”他说。圣诞节后的第二天,我得知安德烈得了癌症。我们动员了所有资源,按照安德烈的指示完成影片,并准备好向他展示,确保它完全是一部无可争议的塔可夫斯基电影。

但在1986年7月那一天的德国,他似乎已经痊愈了,即将开始一段时间的康复期。我们兴致勃勃,像过去一样开着玩笑。我给他讲了一些关于布努埃尔的八卦。安德烈一直很崇拜布努埃尔,念念不忘想见他一面。我用蹩脚的俄语为他翻译了布努埃尔谈到变老的那段文字,布努埃尔在其中哀叹食欲不振和长寿带来的沮丧。安德烈拿起放在床边小桌上的圣经,读了《传道书》中的一段:“虚空的虚空,传道者说,虚空的虚空,万事皆虚空……”他翻过几页,继续读:“年轻人啊,在年轻时要快乐,要在青春岁月里使自己的心欢畅。心里想做什么就去做,眼睛想看什么就去看。然而,要切记:上帝必照你所行的一切审判你。”

宗教在塔可夫斯基的生活中扮演着重要的角色,他总是热衷于结识宗教人士,与他们讨论信仰问题。他时常有一种冲动,想拍摄一部以圣经经文为题材的电影,但他认为自己过于渺小,无法敢于承担这样庞大的事业。然而,还有谁能尝试呢?我们开始考虑我们的未来。安德烈的下一部电影原定是《霍夫曼尼亚》(Hoffmanniana),这是他在俄罗斯写的一个旧剧本。在过去的20年里,他在那个地方只被允许拍摄5部电影,把剩下的时间用来电影学院的教学和编写剧本。我们原本计划在1986年秋季开始拍摄《霍夫曼尼亚》,而安德烈当时正在创作《哈姆雷特》的剧本。

他是个工作狂,同时也是一位高度自律的人,讨厌混乱,只有在经过充分准备后才会来到拍摄现场。很多时候,我发现要跟上他的节奏非常吃力——这并不是说塔可夫斯基对他的合作者提出不人道的严苛要求,而是为了让人们了解他的节奏,以及整个团队都乐于跟随他的步调。在剪辑过程中,我可以观察到这种系统的运作。《牺牲》(The Sacrifice)仅有120处剪辑,但每处剪辑都经过了严格的审视。剪辑这部影片并不是盲目遵循事先安排好的概念,而是在固定的视觉轴心和素材的内在动态之间进行创造性的工作。剪辑的数量并不能体现出在这一过程中所面临的各种困难。在第一次放映时,影片长达190分钟。后来又将其缩减了40分钟。但唯一被完全删除的场景是亚历山大给他的家人写信的那一幕。

塔可夫斯基认为,电影是唯一一门能够在时间维度中呈现现实的艺术,从字面意义上来说的话。电影是时间的马赛克,而电影中的其他元素都是在这一结构中产生的,电影制作者可以任意选择。在布景设计、服装和剪辑的工作中,安德烈会自始至终参与。

同样的细节也体现在他与斯文·尼克维斯特(Sven Nykvist)的合作中。画面的构图、镜头的长度、演员在画面中的动作,这些都是塔可夫斯基的拿手好戏。他是第一个操作摄像机并根据所呈现的画面来纠正演员角色的人。对尼克维斯特而言,这意味着一种新的工作方式,他告诉我,这在与导演的合作中引发了一些冲突,直到他意识到这并不是对他的不信任,而真的就是塔可夫斯基的工作方法。这也展示了塔可夫斯基对自己所提出的要求——但这丝毫不影响他认识到《牺牲》依赖于团队合作。

我们讨论了电影的问题、电影制片人以及美国电影。安德烈去过美国,但在那里从未感到过舒适。对他而言,电影是艺术,是年轻的,不受任何负担或僵化传统的束缚,他为那些才华横溢的美国电影人感到惋惜, 因为他们受到商业压力的影响。塔可夫斯基的欧洲根基无法经受住这种艺术移民的考验,尽管他从远东的诗歌和音乐中寻求灵感,并梦想前往印度和日本。他自己对文学和艺术的选择也非常考究,尽管他看了很多电影,但对它们的评价十分严苛。他最常谈论的创作大师有布列松、安东尼奥尼、费里尼、黑泽明、瓦伊达、扎努西和伯格曼。

在这方面,我记得1985年11月的一件事,那时安德烈和我正在斯德哥尔摩的电影之家观看电影海报展览。我看到伯格曼——尽管塔可夫斯基从未见过他,但他们一直想要见面——从其中的某个放映厅走出来。这一次,他们两人的见面看起来如此自然,几乎不可避免。这两位大师相距约十五米,接下来发生的事情让我大吃一惊:他们各自转了个圈,就像在进行某种精心策划的演习一样,朝着不同的方向离开。就这样,世界上最伟大的两个人擦肩而过,毫无交集。

这种回忆支撑着我们度过了那个七月早晨的余下时光。病人午餐是灰色的汤、还有一些灰色的麦片和一块过熟的肉。安德烈向我含蓄地眨了眨眼睛,然后笑了笑。护士走后,他无奈地挥了挥手,示意把那顿根本不能称为正餐的食物收起来。最后,他将盘子推到看不见的地方。我怀着一丝悲伤与希望,建议我们去六十公里外的法国吃一顿像样的牛排。安德烈的眼睛闪闪发光,但他表示,在这种情况下,他负担不起如此奢侈的享受。仿佛是在弥补这顿失去的午餐,我们开始回忆起曾在斯德哥尔摩的一家韩国餐厅每周享用一次的生鱼刺身。

这些“美食狂欢”是我们合作期间闲暇时间的一部分,在意大利达到高潮,在那里找到一家好吃又方便的餐厅不成问题。部分剪辑工作恰好是在佛罗伦萨完成的。大师是这座城市的荣誉市民,他把这里当作自己的新家,剪辑室就在塔可夫斯基一家居住的大楼里。与此同时,他的妻子拉里莎负责管理他们生活的实际事务,准备好房子,等他们的儿子安德鲁沙能和他们团聚时再搬进去。拉里莎用之不竭的精力帮助这对夫妻克服了他们离开故土前后遇到的各种障碍。他们的一些共同经历被写进了安德烈的电影中,比如《牺牲》中亚历山大和阿德莱德找到家的故事。这是塔可夫斯基夫妇在苏联留下的别墅的故事。

在疗养院周围的午后散步对安德烈来说是一种仪式。在这期间,我们讨论了《约伯记》中描述的爱情的复杂本质,经历了如此考验和痛苦的爱情,同时又会产生痛苦和不幸。这次散步大约持续了四十五分钟,我们走了约三百米,在散落在院子里的长椅上停下来休息。直到那时,我才意识到安德烈已经变得多么虚弱。在那个阶段,疾病本身并不可怕;危险似乎已经过去了,而安德烈为未来制定的计划细节也让人对他的健康状况感到乐观。

走得太累了,安德烈躺下拿起圣经,再次读起《传道书》中的一段:“凡事都有定期,天下万物都有定时:生有时,死有时;栽种有时,拔出有时…… 哭泣有时,欢笑有时;悲哀有时,雀跃有时;抛石有时,聚石有时……” “你还记得吗,”安德烈问,“我曾想让我们的电影取这个标题,‘抛石有时,聚石有时’?这在瑞典语中听起来总是有些不对劲。”塔可夫斯基躺在那里,看着疗养院房间里墙上的圣像。森林里传来的嗡嗡声和燕子的啼叫声取代了他的话语。过了一会儿,他又继续朗读了起来:“……我见神叫世人劳苦,使他们在其中受经练。神造万物,各按其时成为美好,又将永生安置在世人心里。然而神从始至终的作为,人不能参透。”

安德烈将《圣经》放到一旁,拉起毯子,缓慢地抚平它,随即又恢复了沉默。这不是一种空洞的沉默;而是一种充满深思的沉默。护士进来了,带来了茶和饼干以及安德烈的药物,这让我回到了悲伤的现实中,回到了它自身存在的节奏中。她拿走了安德烈喝剩的汤,向他道了晚安,并用德语、意大利语和英语混合着询问他是否需要什么。安德烈点了点头,同时用俄语对我说,他唯一需要的是去意大利,其他的都是多余的。到了我离开的时刻了,天色渐暗。我们拥抱并亲吻,说“很快在意大利再见。”那是我们最后一次见面,时间是1986年7月26日。

“尘土必归于地,灵仍归于赐灵的神。虚空的虚空,传道者说,万事皆虚空。”在他葬礼的那天,我们在巴黎圣谢尔盖教堂手捧蜡烛,向这位伟大的艺术家告别。牧师点燃了蜡烛,将火焰传递给站在前排的人们。他们又把火焰传递下去,最终所有的蜡烛上都闪烁着小小的舞动的光芒,形成了一道纪念安德烈·塔可夫斯基的光焰。