《聪明笨伯古惑车》(1971) 评论-CC版本DVD

鉴于其造诣之高,人们很难相信雅克·塔蒂一生只拍摄过6部长片——尽管它们无一不是佳作,但是如果非要我从中择其次,我会选《聪明笨伯古惑车》(Trafic,1971)——他的唯一一部妥协之作。

其他人也许会选择塔蒂的最后一部电影《游行》(Parade,1973),因为它主要是用录影带拍摄的、基本上就是对一场并不十分精彩的马戏表演的粗略展示、几乎没有情节可言。但是他们错了。虽然《游行》是塔蒂最不为人所熟知、预算最小的作品,但绝非最没有野心和缺乏冒险精神的。甚至在某些方面,它堪称他最激进的作品——这表现在影片拒绝把生活和(表演的)“奇观”截然分开,或者是把专业演员凌驾于非职业观众之上。遗憾的是,那些对塔蒂“感性超越理性的”溢美之词——包括已故的苏菲·塔蒂谢夫(Sophie Tatischeff)制作的关于她父亲的迷人的纪录片《于洛先生的足迹》(In the Footsteps of Monsieur Hulot, 1989) 。这部纪录片也会作为附加内容收录在这套光盘的第二张碟片当中)在内——往往会忽略掉这一丝激进意味。

另一方面,《聪明笨伯古惑车》则是塔蒂有意识地“退一步”的产物。因为正如片头字幕明确点出的,影片由“于洛先生”主演,这就已经和塔蒂原本的艺术追求背道而驰了。当我在1972年11月为《电影评论》(Film Comment)杂志对他进行采访时,他便如是说。而在接下来的(第二年)一月,在我短暂为他工作期间,亦不难看出《玩乐时光》(Playtime,1967)——他最伟大的电影,也是他自己最引以为豪的。他不仅否定了《聪明笨伯古惑车》,还强调那是他本该在《玩乐时光》之前拍的东西。(在这里补充轶闻一则:也是在这个时期——当时《聪明笨伯古惑车》的法国首映已经过去很久了,我听说塔蒂还刚刚补拍了一个完整、滑稽的小情节,添加到了所有能找到拷贝中去——在《于洛先生的假期》(Les Vacances de Monsieur Hulot,1953)在上世纪70年代重映时,他也如法炮制过,不过那次他只是加入了一个影射《大白鲨》的新玩笑。而在这里,他加入的内容更加匠心独具——它有一个反复出现的“主题意象”——向顾客分发政要胸像的加油站。)

没有两部塔蒂作品是相同的,而且——就像乔纳森·罗姆尼(Jonathan Romney)在影碟封套上的评述中所说的那样,也没有任何两个于洛是相同的。这个人物最初本该只在一部影片中出现——那就是塔蒂的第二部长片(在他1949年的首部长片《节日》[Jour de fête,1949]之后),后来应广大观众要求,才在不无犹豫地情况下“回归”了《我的舅舅》(Mon oncle,1958)。这次塔蒂给了他实实在在的家和住在郊区的亲戚们,去掉了他吱嘎作响的汽车,并且暗示尽管这个人物能给侄子带来良善宽厚的影响,但却不事生产。(与此同时,《于洛先生的假期》在商业上获得了比《节日》更大的成功。而《我的舅舅》收获更丰,还为塔蒂赢得了他一生中唯一的一次奥斯卡奖。)此后,由于观众对于洛的热情有增无减,塔蒂开始尝试在《玩乐时光》中将这一角色多元化,显然失业这一点并无变化,但塔蒂希望把这个角色发展成一系列外形相像(但却各异)的人物,他力图传达这样一个想法:每个人都是他(即于洛先生),他不只是这个呆头呆脑、逗人发笑的家伙。他甚至要确保于洛给女主角的临别礼物——一束塑料花——都由那些和于洛一样的年轻人之一代为转交,而于洛自己则隐入了街上的人群。然而《玩乐时光》的票房失利导致塔蒂破产,为了筹集经费拍摄下一部长片,他被迫重新祭出于洛这一经典形象,并且再次让这个角色更加突出。于是这次塔蒂让他成为了一辆搞怪露营车的设计者,他和另外一些人想把这辆车从巴黎运到阿姆斯特丹去参加车展,结果却徒劳无功。简而言之,这次他作为演员的号召力——或者更具体地说,作为演员的他所扮演的一个角色的号召力——不得不压倒了他身为导演的野心。

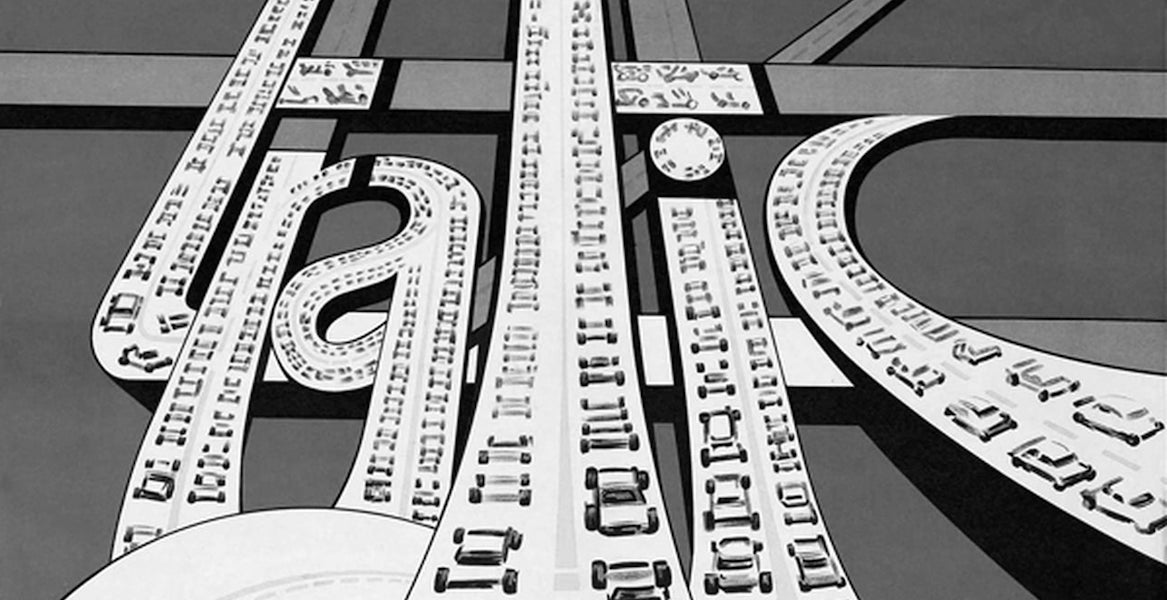

这也许可以解释为什么《聪明笨伯古惑车》是唯一一部夹带着些许愤懑的塔蒂电影。不快的氛围围绕着玛丽亚(玛丽亚·金伯利 Maria Kimberley饰)驱之不散——她是个无礼的公关代表和拿腔拿调的时髦女郎。她横冲直闯造成了连环的恶果和一场颇为壮观的车祸。其实,玛丽亚走路时喜欢突然向右直转的特点,已然表明她会是片中的反面人物,至少根据《玩乐时光》的几何伦理学来看是这样的:松懈的、偶然的曲线是人性战胜建筑定律的标志。在临近结尾时,影片终于对她有了一次更有同情心的刻画,在她在荷兰乡村的车库里不小心把墨水溅到了眼镜上之后——还有当她在最后的场景中加入雨中护送于洛的队伍时,最后一个镜头那种苦涩、甜蜜和忧伤掺杂的情绪达到了顶点。在这个镜头中人类本身似乎成了一个迷失于无意识迷宫中的困惑族群。

在回归田园乐趣——这一塔蒂前两部长片的显著共同点的同时,《聪明笨伯古惑车》把之前那种漫无目的、偶然的游荡设定为资本驱使下的被迫行为,这个改动是颇有深意的。这有助于解释为什么纪录片(包括很多塔蒂从他原来的联合导演伯特·汉斯特拉[Bert Haanstra]那里接手过来的汽车驾驶员的片段)会成为他染指的艺术门类,与此同时,也能说明为什么嬉皮士会被他的社会世界所接受、欢迎。这两个特点在之后的《游行》中更加凸显。

评论家米歇尔·希翁(Michel Chion)这样写道:《聪明笨伯古惑车》讲述了“两地之间的一次旅程,而这两个地方却都没(在影片中)真正存在过”,他还补充道,“巴黎只是高速公路的一个出口、一个只被匆匆一瞥的广场一角。而阿姆斯特丹则被浓缩成了一个展厅。唯有那段旅途是实实在在的”。有人可能还要再加上一句——《聪明笨伯古惑车》里唯一让人感觉非常真实的地点,是位于运河之畔的荷兰修车厂,没有什么重要情节发生在那里(除了一些漫不经心的修理工作和一个关于和玛丽亚毛茸茸的小狗相似的嬉皮外套的玩笑——如果这是经过设计的,那可是够恶毒的。)

如果说《玩乐时光》最薄弱的部分是贸易展上对荒诞小玩意的展示,那么类似的缺点,在本片中的阿姆斯特丹车展上却没有出现——塔蒂也可以让自己沉浸于寻常的趣味,比如他用开关各式各样的后备厢和车前盖的声音玩弄的节奏游戏–——然而在荷兰警察局、为海关检查员和我们这些观众演示露营车的那些古怪装置的场景尽管是符合剧情需要的(但也略显沉闷)。不过除了运河,还有一些特殊的时刻——让观众暂时忘却了情节,时间似乎驻足不前,即兴发挥的灵光在不经意的注视中闪现。也正是在此处,玛丽亚把墨水弄到了她的太阳镜上。有人说《聪明笨伯古惑车》这部影片在这里松了口气,我们也一样。

|译者:herman / 校对:宋嘉伟 @迷影翻译