我一直很喜欢基隆,尽管这个城市其貌不扬,雨下得太多,冬天太冷,对一般的观光客来说,可能只有庙口夜市闪闪发光,但其实基隆有很多神奇的地方,小吃就不用说了,它多雾的山坡与海湾,港口与老鹰,虽然既不辉煌也不壮阔,但是很有故事性。

不久前,台湾推出了第一部虚拟爱情AVG电玩游戏《雨港基隆》(2014),以战后经历二二八事件的基隆为背景,男主角周旋于三名分别代表日本、本土与外省族群的女子之间,虚实交错的特殊设定引起了玩家的关注。

作为重要的港口城市,基隆的历史本身就是浓缩的台湾史,烟雨朦胧的港都特色,更增添了现成的戏剧张力。 《悲情城市》(1989)也曾透过角色扮演,在雾雨基隆的背景中,勾勒台湾大时代的动荡、地方势力的角力和小人物的无奈,电影中盘问“你是哪里人?”〔答曰: “我是台湾人!”〕的重要场景,同样能在《雨港基隆》的铺陈中找到呼应。

《雨港基隆》提供了一个建构在现实上的虚拟场域,协助玩家进入一个过渡的时空,延伸想像,进而产生各自的体会,这个前提和《悲情城市》的设想并无二致,在某种程度上,都是解谜之旅。

詹宏志在回顾《悲情城市》创作初衷的时候提及:

让〔侯孝贤〕有《悲情城市》这个故事的起点就是基隆港,就是基隆外海船只进港、火车同时进站的那个感觉,船鸣汽笛交错,同时进来,天又下着雨,那个港湾的景观……,这是独一无二的景观。他要的是从“这个地方”开始说这个故事,这是导演的“vision”,一个视觉创作者,他有很多故事是从一个视觉的前题出发的。 [1]

这个“vision”并非凭空得来。 1951年,作曲家杨三郎开始在基隆国际联谊社担任乐师,某个下雨的黄昏,杨三郎在市区闲晃,受到雨中即景的触动,写了一首以〈雨のブルース〉〔雨的蓝调〕为题的曲调,后来由当时担任小提琴手的吕传梓填词,定名为《港都夜雨》,驻唱歌手传唱一时, 1958年灌录成唱片,成为台语歌中被不断翻唱的经典。 [2]

基隆港的雨中即景,启发了音乐人的想像空间,谱出了《港都夜雨》,多年之后,这个由声音所承载的画面就像钥匙一样,辗转打开了另一人的心灵之眼──侯孝贤在访谈中表示,他是听到了李寿全新编洪荣宏唱的《港都夜雨》,受那样的萨克斯風节奏打动,心中颇有感触,才“想把台湾歌那种江湖气、艳情、浪漫、流氓和日本味,又充满血气方刚的味道拍出”。 [3]

结合这个意念,拍摄“基隆港的故事”成了《悲情城市》拍摄的初衷[4],也就是把基隆的“气口”[5]具象化。吴念真剧本的设想是让杨丽花和周润发搭档演一段豪情四海的基隆港故事,以1950到1956年间为背景,黑社会份子周润发搭上从上海来台的末班轮船,要到基隆讨债,杨丽花则是酒家大姊头,叫“阿雪”。

为了将阿雪的身家背景杜撰得更扎实,剧组最后滚雪球一样滚出了一个阿雪前传,讲她少女时代的故事,家族人物一应俱全,最后这段介于台湾脱离日治到国民政府来台之间的小传,反而比“花发配”故事更强大,遂扶小传成为正片,就是我们后来看到的《悲情城市》。

《悲情城市》的筹备期非常久,为了把这个故事讲完全,剧组分头做了很多基隆相关的踏查与文献研究,副导黄建和甚至为了建构出故事的影像,特地和一些老摄影师聊天,尤其是基隆的人文纪实摄影先驱郑桑溪。实际上,片子一开始曾经多次考虑过以郑桑溪照片里的氛围为基准。黄健和指出:“《悲情城市》电影里的很多氛围,其实是根据〔郑桑溪的〕这个影像出来的。”[6]

郑桑溪照片里的氛围是什么呢?差不多在杨三郎于基隆担任乐师的那段岁月〔50年代至60年代初,等同于《悲情城市》最初所虚构的基隆港故事的时代〕里,郑桑溪正背着相机,在基隆与九份漫游,捕捉了许多无可取代的基隆光影。很神奇的是,郑桑溪的静照,诸如摄于基隆仁二路港边行人道的〈港都晨景〉(1957)、基隆信二路的〈港边电影馆〉(1960)、在茫茫晨雾中起锚前往鼻头角的〈基隆港〉(1955),甚至只有层层远山雾景的〈少将馆〉(1961)[7],那样凝结的瞬间,却能打开另一个丰富的想像的空间,仿佛只要再定神细看,照片中的山岚就要飘动,晨雾中的船只就要前行。 《悲情城市》的企图,便在于将那印刻在心灵之眼的一瞬,舒展成一个更长篇的动态影音想像,也就是实践一个“vision”。

《悲情城市》的摄影陈怀恩曾指出,侯导电影的“静照”风格很强,他擅用“强大的impact、他记忆中的层面,记忆中的某一片,来作为他影像的架构”[ 8]。郑桑溪的摄影以它独有的历史与地方记忆支援了《悲情城市》,成为那个“影像的架构”,实际上,剧组曾经在某个版本中用了郑桑溪的照片,以此设定电影开场的氛围,“可是因为他的调子太好,……后面的东西又跟不上”才作罢。 [9]

然而,最后电影里面,所有基隆港的画面与背景全部都被拿掉了,不过那个核心的vision还在,用的是隐形变貌的手法。

原本在吴念真的剧本中,序场的叙述是这样的:

〔基隆港〕

……画面慢慢淡入,是基隆港海港大楼后的铁道区,看得到港湾的部分。盛夏午后,西北与的浓云正在淤积,无人的环境中,一切呈现静止状态,唯独港面波光粼粼。

电影实际的片头,却从八斗子的阒黑室内展开,啼哭声中,林文雄的女人在此生下一子,取名林光明。导演最后选择以一种带有距离感的方式,去阐述那个核心构想,他剔除了基隆港这个鲜明的文化象征,改以八斗子这个稍为偏离市中心的基隆小渔港,去暗示他原本想呈现的复杂时空背景,而且也只愿意「暗示」八斗子的存在──在这部片里,九次的空镜头〔类似静照的远景,衔接故事的转合〕里,就有六次是远观渔港和码头画面[10],而且那些渔港实际上也不是八斗子,而是更远的深澳渔港。

对于这个隐晦的指涉,基隆的地方小杂志《鸡笼雾雨》有一篇文章解释得很好:

《悲情城市》中虚构的、看不到渔民的八斗子,却用一种拼贴的方式来重构1940年的地方社会图像,描绘出国府战败撤退来台,隔阂已久的台湾与中国。大陆人来台,原本祥和的渔村,因为走私与政治避难的需求成为龙蛇杂处之地。骤然间形成多省籍与族裔交锋的过渡型岸边社会,八斗子因而成为一则埋下冲突与对立的政治寓言。 [11]

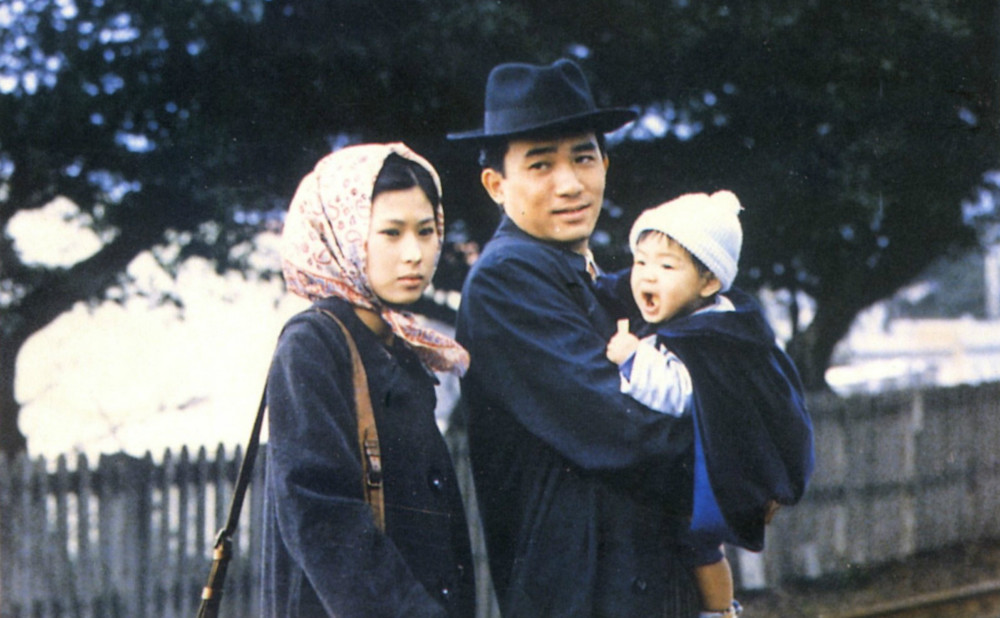

这则政治寓言的尾声,摄影师林文清与吴宽美自拍了一张全家福,镜头停格一瞬,静止的团圆照,预告了无从选择的凄楚命运。

值得一提的是,此后,曾经作为《悲情城市》副导的张作骥,逆向操作拍出了一部“打开窗户就能看见基隆港”的电影《黑暗之光》(1999),在新写实电影的风格中注入了迷幻的魔幻写实特色。

在《黑暗之光》里,我们隐约仍能见到《悲情城市》的影子:开场与结尾的围炉吃饭、以“黑幕”[12]衔接叙事转换、阴郁的光线、虚实交错的家人团圆照、八斗子与基隆的场景、江湖地方体系与省籍冲突等暗示……就连片名,都遥遥呼应《悲情城市》里开场“光明”这个意象。但是,《黑暗之光》的结尾以完全虚构的幻梦,为现实提供了救赎,在黑暗里注入了光。更截然不同的是,《黑暗之光》毫不回避基隆港的现场,也毫不回避直接置入虚幻的想像画面,加强了虚实参差的落差,使这部片在台湾电影史走出了一条新的路。

张作骥不只一次在访谈中谈及自己对海、雨天、钓鱼的热情[13],以及迷恋“徘徊在真和假之间的感觉”[14],这份情愫和视觉效果很平均地展现在他所有的作品里面,但我觉得《黑暗之光》是最贴合他的一部片子,看他的电影,永远感觉像走在基隆的雨天里。

此后,侯孝贤对基隆最后一次的致敬是重回《黑暗之光》剧中盲人搭肩前行的中山陆桥。 《千禧曼波》(2001)开场中,林强的电子配乐〈A Pure Person〉渐入,舒淇慢动作迈着步伐走在蓝调的天桥上,恍恍惚惚,朝着不明所以的黑夜前进,频频回首,仿佛是对旧时代最终的回顾,这让人难以忘怀的一幕,可以说是这整部片的缩影,或者说是侯孝贤想像中世纪末新世代的缩影。

作为蓝调的、“雾雨里都是煤烟”[15]的悲情城市,基隆的意象联想就像弹子台上的一颗白球,在艺术创作的领域里撞击出了一连串的运动,增生繁衍,彼此产生影响;地方性格、静照与氛围的力量,可见于此。

如果要说《悲情城市》讲的是由生而死的故事,那么《黑暗之光》讲的是一个死而复生的故事,两者一并展现了超过一甲子以来,一群艺术工作者承先启后因为基隆而点亮的丰富想像。也许今日的基隆市景看起来有种「想像力枯竭」的斑驳感,但这些电影提醒了我们,在台湾历史变迁与“想像”的地志学里,基隆的身影其实占据了一个非常核心的位置。

注释:

[1] 张靓蓓访谈詹宏志。 〈成为让艺术家专心创作的人〉,《凝望.时代:穿越悲情城市二十年》。台北:田园城市,2011年。

[2] 陈平和编。 〈港都夜雨〉,《台湾歌谣的第一部》。台北:麒文形象设计出版,2012年。

[3] 朱天文。 〈悲情城市十三问〉,《悲情城市》。台北:远流出版社,1989年。

[4] 张靓蓓访谈吴念真。 〈“这部电影在之前你没看过,也不敢讲”〉,《凝望‧时代》。注1,107页。

[5] 气口(khùi kháu):在此有“气韵”之意。闽南语。

[6] 张靓蓓访谈黄健和。 〈空气、人的厚度与凝结的时光〉,《凝望.时代》。

[7] 郑桑溪。 《郑桑溪摄影集》。基隆:基隆市立文化中心,1998年。

[8] 张靓蓓访谈陈怀恩。 〈绝对真实中的暧昧、混沌与找寻〉,《凝望.时代》。

[9] 见注4。

[10] 陈儒修。 〈二十年后重看《悲情城市》:声音、影像、时间、空间〉,《凝望.时代》。

[11] 邱炫元。 〈悲情城市中虚构的八斗子岸边社会〉,《鸡笼雾雨》第二期,2015夏季刊。

[12] 画面全黑,类似《悲情城市》里空镜头的转换功能,衔接上下幕。

[13] 李佳玲等访谈张作骥。 〈电影已不是那么纯了〉,《当代》189期,2003年。 84-89页。另参谢仁昌访谈张作骥。 〈没有光,倾向于黑倾向于美丽〉,《Fa电影欣赏季刊》112、113期,2002夏季、秋季刊。

[14] 《黑暗之光》贩售预售票时赠送了一本搭配基隆景点与短文的《基隆恋爱地图》的小册,张作骥在里面自白:“我喜欢非职业演员,一种让自己徘回在真和假之间的感觉。一种让自己的工作,犹如钓鱼般的等待和刺激。一种收获和痛苦成正比的感觉。……因此,我喜欢电影,我也喜欢钓鱼。”感谢基隆博物馆馆长王志仁借阅《基隆恋爱地图》。

[15] 朱天文在分场叙述的序场对基隆市的描写。 《悲情城市》。