在博尔赫斯一部有趣又晦涩的短篇小说《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》中,他奇想天开的把镜子和男女、父系的繁殖结合到一起,使镜子仿佛成了一种具有衍生能力的活物。在书中他说了下面两句话:

镜子和男女交媾是可憎的,因为它们使人的数目倍增。

镜子和父亲身份是可憎的因为它使宇宙倍增和扩散。

镜子的奇妙之处早就勾起了我的兴趣,这种镜面反射物体本是司空见惯,但当有了镜子的第一天起,世界其实就在悄然的增殖、变化,照镜时就会凭空多出一个你自己,镜子越多,物体就越繁复;若果稍加改变镜子的形态或光线,世界就会被映照出虚幻多变的琳琅样貌;再比如在一个狭小的房间里放置镜子,整个空间就会被延展。

但是无论是镜子制造出的人像还是空间,都是虚无的。在唯物论体系内,我们已知这世界是一个能量守恒的、拥有切实规律的世界。那么镜子的世界将如何归属呢?假使宇宙是一个巨大的内存条,恒星的坍缩、万物的陨灭都在其中被储存、格式化,镜子的世界是否占用宇宙的内存?会不会影响世界的运行进度呢?

仔细想下,镜子的含义远远超过了作为物体(object)的本身,我试着延伸到以镜子在电影中的表现形式作为线索,融合心理学、绘画、文学创作(镜子——语言互文性)、宗教阐释等多个领域来聊聊,其中趣味值得品咂。

在影史上,镜子所制造的感官效应数不胜数,单单从视觉上看就产生了许多奇观式的表达。主要包括:画面气氛的渲染、人物心理的烘托、空间感的营造。

镜子与画面气氛的渲染

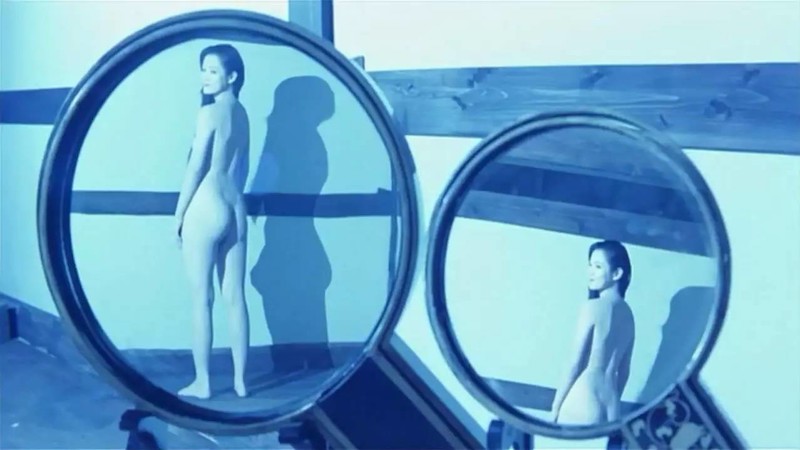

镜子与激情戏

首先,镜子之于画面的渲染的功能,是一种符合直观审美的功能,制造出的感官效应事半功倍,举一些激情戏中的例子最好不过了:

《捆着我,绑着我》中,天花板上的万花筒镜彰显了性爱场面的力度,画外音游离在外,人物的行为被多个镜子放大夸张化,这也是阿莫多瓦一贯声色犬马的风格。

在《狼狈》的一场强暴戏中,镜头的角度给人一种压迫感,以画幅三分之一的非对称点为中心,镜子使一对单一的人物形成一个放射状的圆环,镜头中出现四个洼冢洋介作为主体被强化,和四个泽尻英龙华被削弱,制造出了好像是多个人强暴一个人的感觉。

在《晚娘》中,镜子并列放置;《布拉格之恋》中,镜子相对而照,这无异于在告诉观众:片中人物的快感是加倍x2的。

王家卫和镜子

王家卫对镜子有很深的执念,《2046》中镜子加强了景深,梁朝伟的窥视仿佛来自更远的地方,借以传达一种暧昧。《爱神·手》之中悬吊的镜子形成了一个第三方的上帝视角,同样是一种窥视,在电影中后视镜是经常被应用的。《春光乍泄》中镜子对空间的分割用来展现人物的分歧。

在《花样年华》剧照中出现的三连镜使张曼玉的肖像和腿被错位组合,当你观察时,她的形象是不完整的,你需要从脑海中重新排列组合,形成一个完整的张曼玉,这便加深了观者对角色的认识。同时左镜中残缺的腿还有一种欲遮还羞的性感。

镜子与人的心理

王国维的《蝶恋花》中有:最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。温庭筠的《菩萨蛮》也写了:照花前后镜,花面交相映。镜子多与美人联系在一起,在这个意向上,镜子不是增,而是减损。通过映照产生的“多”而凸显一个人顾影自怜的幽怨。《聂隐娘》中说因无同类青鸾舞镜、奋舞而绝,就是这个意思。

当画面中同时出现两个人物有时需要用上反打镜头,《霸王别姬》里这个场景本来是个内反打镜头,但加上镜子就产生了外反打镜头沟通人物关系的效果。片中程蝶衣吃醋与段小楼撒娇争吵的戏被镜子分割成两个空间,这暗示了两人分歧的开始,“不疯魔不成活”的经典台词也紧接着在下一幕出现。还有细心的网友发现程蝶衣的镜子是圆形,段小楼的是方形,这也隐喻了两人不同的个性和性取向。

同样的正反打镜头也出现在《德州巴黎》里出现过,对隐喻角色不同地位有着清晰的表达。

当单一的“我”在认知上出现障碍,镜子就超越了映照的物理规律充当为制造畸形、异化形象的影射物,最常见的就反映在人格分裂、多重身份这种心理表现上。镜中扭曲的自己往往反映了人物内心的天人交战或邪恶的一面。

在《变脸》中尼古拉斯·凯奇和约翰·特拉沃尔塔在指镜对射中看到自己的脸,这个巧妙的设定也是在说因为换脸后产生的自我身份认知障碍——“我还是我自己么?我要杀的对手是他者还是自己?”

江户川乱步在小说《镜地狱》中创造了镜子怪癖的巅峰,书中讲一个富家子弟沉迷于收集一切能映出影像的物体:支牙曼(荷兰语Diamant,江户时代对钻石的称呼)、毕多罗(西班牙语Vidoro玻璃)、将门镜(得名于平安时代影舞者的透镜玩具)、各种万花筒、三棱镜。

他用巨大的凹镜把物体放大到夸张骇人的程度,还制造了四壁镶满镜子的“八幡不知薮迷宫”(起源于明治时代千叶县的迷宫设施)。江户川乱步把镜子当做一种痴魔的执念写出了绝佳的心理惊悚题材,镜子成了放大内心丑恶、迷惑人性的工具:

我脸上的每颗青春痘都被放大到让人惊悚的地步,好像用望远镜观看月球表面。形同小山包的青春痘顶端红得透亮,如一颗熟透即将爆裂的石榴,里面的脓水好像要争先恐后往外冲似的。

最终小说的主人公将自己囚禁于充满镜子的球体中,在极限的映照、放大产生的幻象中暴毙。很多时候镜子对内与外作用是重合的,可以说镜子不仅拓展了外在的空间,还洞照了人的心理世界。

镜子与空间

其实如奥逊·威尔斯、科波拉这种越是大师级别的人物,越擅于运用镜像,比普通人细致那么一点点这就是巨匠与庸才的区别。奥逊·威尔斯就分别在《上海小姐》和《公民凯恩》中用镜子作了无数个分身,这点在李小龙的《龙争虎斗》中也出现过。无限的镜子来源于纪德所说的镜渊。

“镜”这个概念不仅在电影艺术中创造了新空间,也在文字、绘画领域有所开拓,纪德创造了镜渊(placed into abyss,法语:mise en abyme)这个词,他的意思大概是:既然镜子可以复制,那么艺术家也可以在绘画和文学上进行一种衍生。

比如纪德举例了巴洛克时期西班牙画家委拉斯凯兹(Diego Velázquez)的作品《宫娥》(Las Meninas),这是西洋画史上一部著名的杰作。我们可以看到这幅画有很强的层次感:近景中的画板——错落参差的人物——后墙上镜子上映出的人像——远景中门外楼梯上的人,这形成了一个延伸、递进的透视空间。同时画中也出现了作者自己。

从镜子上可以看到画中委拉斯凯兹所绘的对象其实是镜子中映出的国王,但凯兹自身又出现在画里,这就是一个非常巧妙的镜像,类似嵌套的俄罗斯套娃,作者把自己创作的行为本身当成了素材,这在小说领域中也称为“元叙事”。

关于元叙事的小说,我一直非常推崇卡尔维诺的《寒冬夜旅人》,这是部拥有奇妙体验的小说,它拥有一个框架故事和数十个嵌入的小说,每个故事高潮时会戛然而止,你会在故事中不断发掘另一个故事。无论是书中书、戏中戏,这都是镜渊理论的体现,纪德提到的《哈姆雷特》就是戏中戏的典范,所谓“play with play”,这影响了后世比比皆是的电影创作,如刘别谦的《你逃我也逃》、三谷幸喜的《魔幻时刻》、伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》。

所以“镜”这个意向在文学、电影创作中最高端的延伸就是对文本空间的开拓,“任何作品的本文都像许多行文的镶嵌品那样构成的,任何本文都是其它本文的吸收和转化。” 最后,我再简单说下“镜子”在心理学和宗教上的两个例子。

镜像理论

“照”这个动作就是一个自我认知的过程。法国精神病学家拉康曾提出一个“镜像理论”,婴儿最初就是通过照镜子来认识自我,从镜中陌生的映像到分离认识到那就是自己,从而确立自我意识。这么说来人是先通过异化自我而独立,在日后作为“社会人”的身份中,通过与他人的异化再度确立自我,起初镜子的作用属性是“分离”的。

如莱昂内在《美国往事》中有这样一个镜头,在一个呈夹角的镜子中,小孩子突然看到一个新出现的自己时着实吃了一惊

如莱昂内在《美国往事》中有这样一个镜头,在一个呈夹角的镜子中,小孩子突然看到一个新出现的自己时着实吃了一惊

拉康把婴幼儿的心理阶段分为:需求、请求和欲求,对应三种界限:现实界、想象界和象征界。可以说镜子是人在最原初的自我认识中起到一个媒介作用。追根溯源在古希腊神话中,美少年那喀索斯对水而照爱上自己最终化为水仙花,自我认知开始就是始于“自恋”(白雪公主中王后的“”魔镜魔镜,告诉我谁最美“也是例子),人类通过反复确认自身的存在加强自我认识,而且终其一生都是在主观的“我”与客观世界的对立、和解中渡过。

《华严经·法界缘起》

镜子在人格发展后续的象征界中也起到很大的作用,拉康认为象征界的基础是语言的结构,人活着最终要通过语言表达欲求。镜像也就上升为一种模仿、经验性的意味,也就是我们所说的“以史为鉴”(史=经验)。可以说世上的每一个人都是另一个人的镜像,通过“他者”也是我们认识世界的途径,也就是“以人为鉴”。《华严经·论法界缘起》中有这样一段话:

犹如众镜相照,众镜之影,见一镜中, 如是影中复现众影,一影中复现众影,即重重现影,成其无尽复无尽也。

“缘起”就是因果论中的起因,佛家理论中有“有为法”和“无为法”之分,“无为法”作为一种高级存在是佛家诸法之根本,由于太过形而上了我们暂且不谈。我们熟知的:“一切有为法,如梦幻泡影”则更多属于俗世的思维范畴,“缘起”就是“有为法”引发的。

在这里,佛家就把人与人之间的关系比作镜子,人们彼此模仿、传承、从参照中找到差异,最终完成人和社会的进化。无限的镜子互相映照产生了大千世界的种种色相。镜子既成了一种法度,又有种宿命的虚幻色彩,就像我们常说的“镜花水月”。好了,关于镜子今天就写到这吧。

版权合作©️七寸丁(微信ID:nail-7)