和电影生活在一起第258天

2017年8月17日星期四

片名:芬妮与亚历山大 Fanny och Alexander (1982),英格玛·伯格曼

南京,家

我曾经说过,一个再怎么喜爱电影的人,也不可能喜爱所有的电影大师。可能每个人都有不能接近的导演。对我自己而言,伯格曼就是这样的导演。《野草莓》和《第七封印》确实在我开始成为影迷时让我惊异,还有另外一系列被称为名作或者杰作的电影,我也发现过一些闪光之处。但他的作品从未让我真正感同身受过。

波德维尔和汤普森夫妇的《世界电影史》里写到伯格曼巅峰时期作品时说:“上帝变得遥远而沉默,人类则尽显困惑与自恋”。大体上来说,我并不认识伯格曼的上帝,我对伯格曼的人类也感到很陌生。同时,他的电影思维也太接近戏剧,但这也是他获得成功的地方。

虽然不是伯格曼的忠诚影迷,但他的自传《魔灯》,我读起来饶有趣味。他有很好的文笔,同时着迷似地曝露自己。其实伯格曼的私人生活经历,很大部分都转化为他公开的电影作品了。

伯格曼在《魔灯》的第1章写自己的童年,在谈到成长时他说了非常准确的话:

“我们的成长过程大都建立在诸如做错事、认错、受惩罚、被宽恕和恩宠这样的一些概念上,这些具体的因素凝结在孩子、父母、上帝之间的关系中。有些东西已被我们所接受,而且我们自以为以及完全理解,在所有这些东西之间,存在着一种固有的逻辑。这一事实很可能造成我们对纳粹主义有着惊人的接受力。”

在这部自传的开始,伯格曼就写到了自己是如何渡过童年的:被父亲惩罚、为马戏团着迷、发现魔灯(活动幻灯片放映机),以及12岁作为一位戏剧伴奏者的助手在后台第一次体验到舞台的魅力——当时上演的正是斯特林堡的《一出梦的戏剧》。这些场景全部都可以在《芬妮与亚历山大》中找到,而这部电影正是在《一出梦的戏剧》念白中落下帷幕的,这就相当于是伯格曼的“童年往事”吧。

《芬妮与亚历山大》有两个版本,一个是5个小时长的电视片,1982年圣诞节在瑞典电视台播映,另一个是缩减后的3小时15分的电影版。此后,伯格曼就宣布息影,本片也相当于他的“电影遗嘱”,总结了他之前电影的所有主题。同时,也交织着他童年时的美梦和噩梦。伯格曼在他的电影事业接近终点时,终于释放出令人感到愉悦和好奇的时刻。

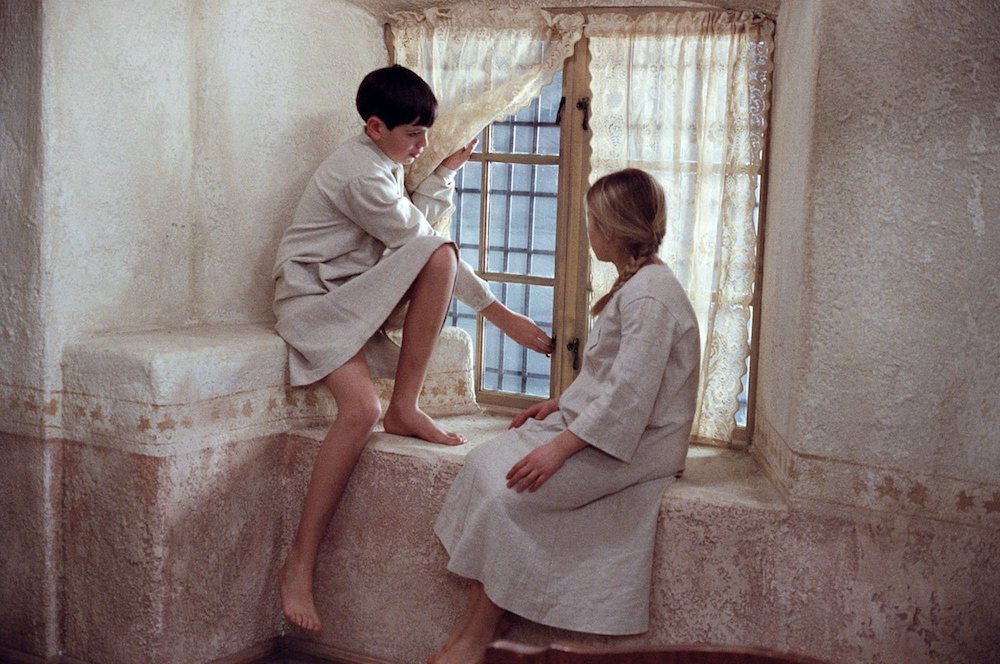

男孩亚历山大就是伯格曼本人无疑,妹妹芬妮的名字虽然写在他之前,但戏份不重要,只是亚历山大的陪衬和亲密的支持者。影片的上下两部分,对应着亚历山大的两位父亲。他的生父奥斯卡是一位剧院经理、也是一位演员,在排演《哈姆雷特》时,突然倒下、不久死去(奥斯卡当时扮演的正是哈姆雷特亡父的鬼魂)。亚历山大的继父是一位主教,坚持着清规戒律,充满虚伪和憎恶感。

其实每个人都有这样两位父亲。同样,亚历山大的童年也成了两个世界——一个梦幻般的,由剧院、演员、亲人、和自由的想象组成,另一个则是噩梦似的,由监狱、小人、施虐者和罪恶感组成。亚历山大的母亲无法接受丈夫的死亡,继而投入主教的怀抱,主要是渴望从一个充满表演和繁华的虚幻世界(她同样是演员身份),走向一个看似单调质朴的真实世界。

当亚历山大在母亲面前对继父表露恨意时,母亲教训他说:“世界上没有鬼魂,你也不是哈姆雷特。”母亲试图终止亚历山大的幻想,让他同样接受真实。这是电影中最让人悲伤和绝望的时刻。一个演员已经不再相信戏剧的力量,并且希望孩子不要做梦。

幸运的是芬妮和亚历山大最终逃脱主教城堡。但如何逃脱的,一直是观众们争论的谜(即便复述也很难说清)。但我相信一种说法,是“故事”本身将他们解救了出来。“故事”所拥有的想象力可以使生命变得神奇。如何做到的并不重要,重要的是观众是否能够相信童话,就像相信世界上有鬼魂,相信自己就是哈姆雷特。

伯格曼难得地避开了痛苦结局,让孩子回到了温暖的大家庭中、也回到了自由的戏剧世界。电影的结尾是亚历山大的脸庞枕在祖母海伦娜的膝头,听她念斯特林堡所写的台词:“梦和现实是相同的。一切都会来,一切梦都是真实的”。伯格曼借着斯特林堡的话说:任何事都会发生,一切皆有可能。

第38周“艺术大片”

- 天堂的孩子 Les enfants du paradis (1945),马塞尔·卡尔内

- 巴里·林登 Barry Lyndon (1975),斯坦利·库布里克

- 一九零零 Novecento (1976),贝纳尔多·贝托鲁奇

- 芬妮与亚历山大 Fanny och Alexander (1982),英格玛·伯格曼

- 阿拉伯的劳伦斯 Lawrence of Arabia (1962),大卫·里恩

- 豹 Il gattopardo (1963),卢基诺·维斯康蒂

- 安德烈·卢布廖夫 (1966),安德烈·塔可夫斯基