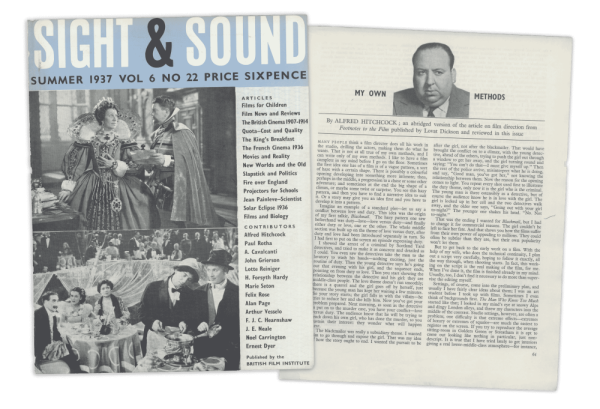

在这篇由悬疑大师阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)为《视与听》杂志1937年夏季刊撰写的文章中,他分析了自己是如何制作惊悚片的,并反思了流行电影的可能性和局限性。

许多人认为电影导演的所有工作都是在片场完成的,他训练演员,让他们按照他的要求去做。这完全不符合我的工作方法,我只能写我自己的方法。

我喜欢在正式拍摄之前,将整个电影在脑海中构思完成。有时,一个电影的初始构思只是一个模糊的图案,一种带有某种形状的朦胧感。可能会有一个色彩丰富的开场,逐渐发展为更为亲密的场景;然后,或许中间会有追逐或其他冒险的情节;而在结尾,可能会出现一个大高潮,或者可能是一些转折或惊喜。

你会看到这个模糊的模式,然后你必须找到一个适合它的叙事构思。或者一个故事先给你一个想法,然后你必须把它发展成一种模式。

试想一个标准情节的例子–比方说爱情与责任之间的冲突。我的第一部有声电影《勒索》(Blackmail,1929)就源于这个想法。在此之前,人们看到的朦胧模式是责任-爱情-爱情与责任的对立,最后不是责任就是爱情,非此即彼。

在依次介绍了责任和爱之后,整个中间部分都是围绕爱与责任这一主题展开的。因此,我首先要在银幕上呈现一个表现责任的情节。

我展示了苏格兰场的侦探逮捕一名罪犯的过程,并尽量将其描述得具体详细。你甚至看到侦探带着这个人去厕所洗手——这并没有什么令人兴奋的,只是例行公事。然后年轻的警探说他今晚要和女友出去,镜头从职责转向了爱情。

接着,你开始展示侦探和他女友之间的关系:他们都是中产阶级。爱情主题的发展并不顺利;两人发生争吵,女孩独自离去,因为年轻人让她等了几分钟。

故事就此开始;女孩遇上了反派——他试图勾引她,而她杀了他。现在你已经准备好了你的问题。第二天早上,当侦探被指派调查谋杀案时,冲突就出现了——爱情与职责的对立。观众知道他将试图追查自己的女友,而她正是谋杀者,这样你就保持了观众的兴趣:他们想知道接下来会发生什么。

勒索者实际上是一个次要主题。我希望他能够继续追踪并揭发女孩。这是我对故事结局的想法。我想追逐的焦点应该是女孩,而不是勒索者。

这将把冲突推向高潮,年轻的侦探在其他人之前,试图把女孩从窗户推出去带她离开,而女孩转过身说:“你不能这样,我必须自首。”然后其他警察到达,误解了他的意图,称赞道:“好样的,你抓住她了,”她们并不知道侦探与女孩之间的关系。

现在,开场的原因逐渐显现出来了。你重复每一帧用于初步展示职责主题的镜头,只不过现在女孩才是罪犯。年轻人表面上是以侦探的身份出现,但观众当然知道他爱着女孩。女孩被锁在单独的囚室里,两个侦探走开,年长的那位问:“今晚和你的女孩出去吗?”年轻人摇摇头:“不。今晚不行。”

这就是我为《勒索》设计的结局,但出于商业考虑不得不改变。不能让那个女孩自生自灭。这就说明了电影是如何受制于它们自身吸引无数观众的力量。它们本可以做得更为微妙,但自身的受欢迎程度却不允许它们这样做。

但回到电影的早期制作阶段。在我妻子的帮助下,她负责技术连续性,我会非常仔细地规划剧本,希望在开拍时能完全按照剧本进行。实际上,对我而言,剧本工作才是真正的电影制作。当我完成剧本时,电影在我的脑海中就已经完成了。通常情况下,我也觉得自己没有必要做更多的事情,只需亲自监督剪辑即可。

当然,场景也是初步计划的一部分,通常我都有相当清晰的构思;在我接触电影之前,我是一名艺术系学生。有时我甚至会先想到背景。

《擒凶记》(The Man Who Knew Too Much,1934)就是这样开始的;我在脑海中想象着阿尔卑斯山的皑皑白雪和伦敦的喧闹小巷,然后将我的角色置于这对比鲜明的背景中。然而,摄影棚的场景设置往往会带来问题;其中一个困难是,极端的效果–极端的奢华或极端的肮脏–在银幕上更容易被呈现。

如果你试图再现戈尔德斯格林或斯特里森的普通起居室,那么它很可能看起来毫无特别之处,只是平淡无奇。确实,我最近曾试图让室内装饰呈现出真正的中下层阶级氛围——例如,电影《破坏者》(Sabotage,1936)中维洛克夫妇的客厅——但让观众看到平淡无奇的真实时,总是存在一定的风险。

但是当剧本和布景总算完成,我们准备开始拍摄了,一个立即出现并持续存在的棘手问题是如何让演员们适应电影技术。当然,他们中的许多人来自舞台,根本不具备电影思维。因此,很自然地,他们喜欢直奔主题的长镜头。

然而,如果我必须连续拍摄长镜头,从电影的角度来看,我总觉得自己会失去对场景的控制。我觉得摄像机只是静静地站在那里,希望捕捉到某些具有视觉效果的东西。我想在银幕上将我的电影组合在一起,而不仅仅是拍摄一些已经以长篇舞台表演形式呈现出来的东西。

这就是给赋予画面生命力的效果——当你在屏幕上看到它时,你会感觉到它是直接以视觉方式构思和诞生的场景。

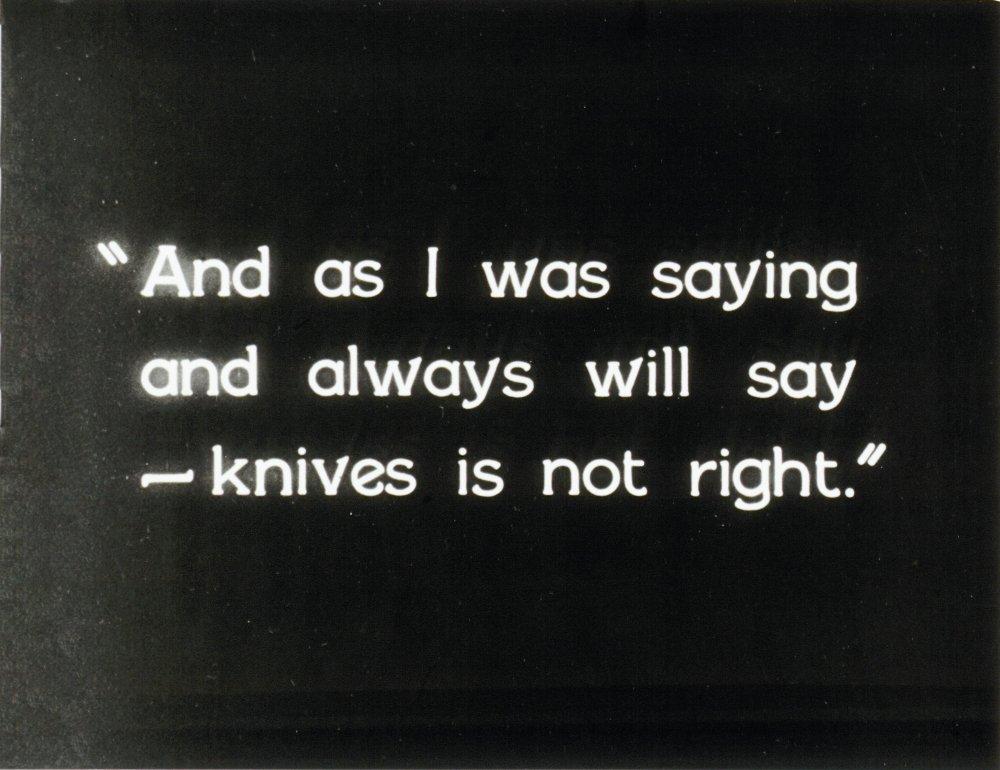

您可以在《破坏者》中看到我所说的一个例子。在维洛克被杀之前,有一个场景完全由单独拍摄的短片组成。这个场景必须表现出维洛克是如何被杀的——在西尔维亚·西德尼的心中产生杀死他的念头,并与她在用餐时使用的餐刀联系在一起。

但观众的同情心必须与西尔维亚·西德尼保持一致;必须清楚的是,维洛克的死最终是一场意外。因此,当她在餐桌上服务时,你会看到她无意识地用那把刀盛菜,仿佛她的手是自然而然地握住那把刀。

摄像机从她的手切换到她的眼睛,再回到她的手;然后又回到她的眼睛,当她突然意识到刀子出错时。接着是一个正常的镜头——那个男人毫不在意地吃着东西;然后再切回到握刀的手。

在旧式表演中,西尔维娅必须通过夸张的面部表情向观众展示她内心的想法。但如今在现实生活中,人们往往不会通过表情来表达自己的情感:因此,电影处理的方式是通过她的手,通过她对刀子的无意识握持,向观众展示她的内心世界。

现在摄像机再次移动到维洛克身上——回到刀子——然后回到他的脸。你可以看到他看到了刀,明白其潜在的含义。两者之间的紧张关系随着刀这一焦点的建立而逐渐增强。

将观众带入画面

当摄影机让观众如此近距离地沉浸在这样一个场景中时,它不能立刻再次变得客观。它必须在不放松紧张气氛的前提下扩展场景的动作范围。维洛克起身绕过餐桌,靠近摄像机,近得让坐在观众席中的你几乎感到必须退后来给他腾出空间。然后摄像机再次移动到西尔维娅·西德尼身上,然后再回到主题——那把刀。

就这样,你利用镜头先强调一个细节,然后再强调另一个细节,逐步建立起一个又一个心理情境。这样做的目的是让观众真正置身于这个情境中,而不是让他们从外部、从远处观看。

而要做到这一点,就必须将动作分解成若干细节,并从一个细节切入另一个细节,从而使每个细节都能依次吸引观众的注意力,并揭示其心理含义。

如果你将整个场景直接播放,并简单地用摄像机在一个位置拍摄它,你将失去对观众的掌控。他们会观看这个场景,但不会真正参与其中,你也就无法将他们的注意力集中在那些特定的视觉细节上,这些细节会让他们身临其境,对角色们感同身受。

使用摄像机给予强调的一种方式是反应镜头。反应镜头是指任何通过展示某个人或一群人对事件的即时反应而阐释事件的特写镜头。比如,门开了,有人走进来,但在展示他是谁之前,你切换到已经在房间里的人们的表情。

或者,在一个人说话的时候,你把摄像机对准正在倾听的另一个人。这种用另一个人的声音覆盖一个人影像的方法是有声电影特有的,它是帮助有声电影讲述故事的手段之一,比无声电影讲述故事的速度更快,也比在舞台上讲述故事的速度更快。

或者,你还可以利用摄像机来强调某个角色,尤其是在观众的注意力需要集中在某个演员身上的时候。他并不需要提高嗓门、也不需要他走到舞台中央或做任何戏剧性的动作。一个特写镜头就足够了,换句话说,特写镜头将为他提供一个“独占舞台”的效果。

我必须说,近年来我越来越少使用明显的摄像技巧。我的商业意识越来越强,生怕错过任何细微之处。我从经验中了解到,细微之处是多么容易被忽视。

电影总是需要处理夸张的表现。它的方法反映了黑白摄影中的简单对比。彩色的一个优势在于它能提供更多的中间色调。

我绝不会想要用色彩填满整个画面:它应该被经济地使用——在有需要时为银幕的视觉语言带入新的元素。一部彩色电影的开头可以是一个会议室的场景:阴暗的墙板和家具,董事们都穿着深色衣服,戴着白色的领章。然后董事长夫人戴着一顶红帽子走了进来。她立刻吸引了观众的注意,仅仅因为这一抹色彩。

有记者曾问我关于声音失真的问题——这是我在《勒索》中尝试过的一种手法,当“刀”这个词在谋杀案发生后的早餐时不断敲击女孩的意识。我还是坚持认为这种效果是有其合理性的。

一直以来,我们都需要通过视觉意象来展示心灵的幻觉。因此,我们可能想通过让让某人聆听某种声音——比如教堂的钟声——并让这种声音在他脑海中以失真的方式铿锵作响,来表现他的精神状态。

但总体而言,如今我更倾向于以最简单的方式讲述一个故事,以确保它能够吸引任何观众的注意,并不会让他们感到困惑。

我知道有些评论家在问,为什么最近我只拍惊悚片。他们说,难道我仅仅满足于把流行的小说搬上银幕吗?部分原因是我希望找到最适合电影媒介的优秀故事,而且我通常发现有必要亲自参与创作。

目前银幕上缺乏好的剧本。在这个国家,我们通常无法负担大规模的编剧团队,因此我不得不参与其中,成为了一名编剧。我选择犯罪故事,因为这种故事我可以自己写,或者帮助别人写——而且这种故事我也最容易将其拍成电影。

与我合作过很多次的查尔斯·贝内特(Charles Bennett)也是如此;他本质上是位情节剧作家。我愿意使用其它类型的故事,但我找不到能够以合适形式提供这些故事的编剧。

有时人们会问我,如果我可以随心所欲地拍电影,而不必考虑票房,我应该拍什么电影。我可以很轻松地举出几个例子。首先,我希望拍摄一些带有个人元素的旅行电影。

或者,我想逐字逐句地拍摄一个著名的审判。比如,汤普森-拜沃特斯案(Thompson-Bywaters case)。电影可以重现整个故事。再或者,有关于海上火灾的可能性——这一主题在银幕上从未被认真探讨过。虽然对于某些观众来说可能太过可怕,但却是一个值得探索的伟大主题。

人们经常敦促英国制片人拍摄更多关于英国家庭生活特点的电影。他们会问,为什么我们很少看到英国农民或英国水手的身影?难道英国的采矿业、造船业或钢铁行业没有大量的好素材适合拍电影吗?

这里的一个困难是,英国观众似乎对美国生活更感兴趣——我想这可能是因为它具有新奇感。他们对自己国家的日常场景容易感到厌烦。但我确实想拍一部关于德比郡的电影,只是这可能不太符合大众口味。要创造一个不落俗套、传统的德比故事是很困难的。我宁愿把它制作成一部纪录片——一种现代版的弗里斯(威廉·鲍威尔·弗里斯 William Powell Frith)的《德比日》(The Derby Day)的庆典场景。我会展示赛道周围发生的一切,但不包含一个故事。也许普通观众还没有准备好接受这样的影片。

尽管如此,但大众的口味确实在变化;今天你可以把几年前被排除在外的场景放进去。尤其是对喜剧,现在观众的态度已经不同了。你可以从明星身上挖掘出喜剧效果,而过去则不允许做任何可能削弱他们魅力的事情。

1926年,我制作了一部名为《下坡路》(Downhill)的电影,改编自艾弗·诺韦洛(Ivor Novello)的戏剧,他自己也在电影中出演,还有伊恩·亨特(Ian Hunter)和伊莎贝尔·琼斯(Isabel Jeans)。片中有一个镜头展示了亨特和诺韦洛之间的争吵。开始时是普通的争吵;然后他们开始互相投掷物品。他们试图沉重的底座扔出,结果底座反而让他们摔倒了。换句话说,我把它弄得很滑稽。

我甚至让亨特穿上晨衣和条纹裤,因为我觉得一个人穿得衣冠楚楚打斗看起来尤其滑稽。这整场戏被剪掉了;他们说我在取笑艾弗·诺韦洛。这部作品比适合它放映的时间早了十年。

我认为公众的喜好正在转向喜剧和戏剧的混搭,这也是一种远离舞台传统的趋势。在一部戏剧中,场景的划分更加严格;你有一个主题的场景——然后谢幕,中场休息后开始另一个场景。

而在电影中,你可以让整个动作保持流畅;喜剧和戏剧可以同时进行,交错编织。现在的观众比以前更能接受情绪的突然变化;这意味着导演有了更多的自由。

在商业市场上导演的艺术在于知道自己能走多远。从很多方面来说,现在我比几年前更自由地去做我想做的事情。我希望将来能够拥有更多的自由——如果观众愿意给我这样的机会的话。