反電影(Acinema)

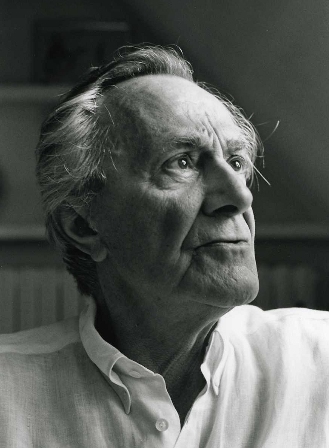

作者:李歐塔(Jean-Francois Lyotard)

英文譯者:Paisley N. Livingston

根據法文修訂的中文譯者:于昌民

電影(Cinematography)是運動的銘刻,是以運動寫作,是以複數運動寫作——包括了所有種類的運動:舉例來說,在影片鏡頭裡,演員、其他移動物件、燈光、色澤、景框與鏡頭的運動,;在影片段落當中,以上所列再加上剪接中的切換與接合;對於電影作為整體來說,分鏡(decoupage、英文譯者譯為narration)的運動。在這之上,或透過這些運動,還有聲音與字詞與它們組合。

因此總有(儘管是可數的)一群元素在運動中,總有一群移動的身體可供銘刻於底片之上。學習如何拍片就包括了知道如何去削減許多可能的運動。看起來,影像、段落與電影必須構築在排除的代價之上。

因此,比起真正電影評論者的論述,有兩個相當天真的問題就浮現出來:這是怎樣的運動與移動身體?為什麼必須得選擇、分類和排除它們?

要是沒有運動被挑掉的話,我們就會接收到偶然、骯髒、困惑、不穩、含混、框景不佳、過度曝光的…例如,假設你正在處理影像中的一個鏡頭,就說像聖瓊·佩斯筆下一頭美麗的頭髮這樣的鏡頭;在看的時候,你發覺有什麼看起來有問題:突然,沼澤、不協調的島嶼和懸崖邊緣突然出現,在你驚訝的目光前躍出。從他處來的一景,無法辨識它代表了什麼,這被加入到影片裡,這景跟你鏡頭的邏輯沒有關聯,無法判定的景色,也不能當作插入影像,因為它之後並不會重複或被提起。所以你把它剪掉。

我們不是以杜布菲(Dubuffet)要求原生藝術(art brut)的態度,要求一種未加工的電影。我們幾乎沒辦法組成一個以收集毛片、修復被剪掉的影片為宗旨的社團。而且…我們注意到要是某個錯誤被除去,原因在於它的不連貫性,同時也為了保護整體(鏡頭、段落與影片),得除去它所擁有的強度。整體的秩序為的不外乎就是電影的功能:電影的運動中得有秩序,運動必須以有秩序的方式排列,秩序必須存在。以運動寫作—寫影(cinematographier)—因此被認為、被實踐成無數運動的組織,跟隨著空間穩定化的規則、語言具現化的規則、為聲軌而作的影片音樂的規則。所謂的現實印象其實是秩序真正的壓迫。

此種壓迫把虛無主義運用至運動中。不管是什麼場域產生的運動,以其所是的樣貌呈現給觀眾的眼與耳:是一種沒有生產力的差異被呈現在視聽場域中。取而代之的,每種放出的運動都傳回其他東西,此種運動被銘記在作為帳冊的影片之上成為正值或負值,影片有價值的原因在於他傳回其他東西,因為它是潛在的收入與收益。書寫在電影上的真正運動其實是價值。價值法則(在所謂的政治經濟學當中)聲明了客體,在這個例子中是運動,在能與其它客體交換的情況下是有價值的,並透過等量、可被定義的整體交換(舉例來說,一筆錢)。因此,為了要有價值,客體必須移動:從其他客體開始(狹義的「生產」),然後消失,但還得在這消失能夠為其它的客體騰出空間的條件下(消費)。真正的過程不是貧瘠的,是有生產力的;這就是最廣義的生產。

煙火學

讓我們明確地區分貧瘠的運動。點燃的火柴就這麼被用掉。如果你用火柴,點燃瓦斯,燒開水,煮了能夠讓你在工作途中保持精神的咖啡,那麼這就不是沒有生產力的消耗,因為這運動屬於資本循環中:商品—火柴→商品—勞力→金錢—工資→商品—火柴。但當孩子只為了看點燃火柴會發生什麼—純粹為了樂趣—他喜歡的是運動本身、變動的色彩、在燃燒瞬間閃出的光、這小小木頭的死亡或火焰的嘶嘶聲。他喜歡的是這沒有生產力的差異,並不帶領我們去何處,就是這無法被彌補的損失;物理學家稱之為能量消散。

痛快(la jouissance),只要它們引起的是變態,而非只是增殖,就是被此種貧瘠所區分出來。在〈超越快感原則〉的結尾,佛洛伊德引用這樣的說法當作生命驅力與死亡驅力的綜合案例。但他想的是從「正常」的性器性交所獲得的快感:所有的痛快,包括了引起歇斯底里或變態場景,都包括此種致命成份,但是正常的快感將其藏於回返的運動當中,性器性交。正常的性器性交將生出孩子,而孩子就是運動的回返。但痛快的運動,與種族繁衍的運動分離,將是(無論是性器、性愛或都不是)一種超越回返界線的運動,讓性驅力在整體外灑落,更以整體作為代價(整體的毀壞與瓦解)。

在點燃火柴時,孩子享受這種誤用能量的消遣(détournement,克羅索斯基[Klossowski]很熟悉的一個字)。在稱之為死亡的組成部分中,他以自身的運動生產了痛快的擬像。要是他是藝術家,這是理所當然,因為他生產的是擬像,但在這之前,擬像就不能以其他物體衡量。它不是以這些物體組成的,也不能被取代補償,更不是被封閉在有組成法則的整體之中(舉例來說,一個群體的結構中)。相反地,它最重要的部份就是全然以情慾力所挹注在這擬像當中,讓擬像被提昇、被抬高、毫無意義地被消耗。正因如此,阿多諾說過唯一、真正偉大的藝術就是煙火師的作品:煙火完美地模擬出如何毫無生產力地消費著痛快能量。喬伊斯曾經在《尤里西斯》當中的海灘一景,就讓煙火有著這樣的特權。擬像,以克氏所賦予的意義,不應只是被理解為主要處於再現的範疇下,如同模仿痛快的再現,但應當放入動覺的問題下,作為驅力失常的矛盾產物,作為瓦解的組成物。

討論電影與再現敘事藝術也就可以從此開始,理解(與生產)客體的兩個方向也就展開,尤其是電影藝術,就符合煙火的要求。這兩個看起來全然矛盾的潮流,看起來也就是吸引著今日繪畫中最激烈的那個部份的東西。可能這些潮流也在真正活躍的實驗電影與地下電影當中運作。

這兩端就是靜止與過度的運動。在讓自身被這兩個對立面吸引時,電影毫無察覺地就不再是組織的力量了;它生產了真正的,也就是,空虛的,擬像,也生產了痛快的強度,而不是具有生產性/可被消費的客體。