忘掉传统摇滚乐,忘掉诺贝奖,也忘掉他们之前在商业或文学上的成功吧;从音乐的视角表达出对工作,文化,生活甚至是政治的投射和所思,这才是鲍勃·迪伦电影的意义。

我们从来不缺由诺贝尔获奖者的作品改编而来的电影,甚至不乏得奖者他们自己操刀参与的改编,比如从萧伯纳(George Bernard Shaw)的《卖花女》(Pygmaliom, 1938)到凯尔泰斯·伊姆雷(译注:Imre Kertész,匈牙利作家,2002年诺贝尔文学家获得者)的《命运无常》(Fateless, 2005)(诺贝尔“遗珠”纳博科夫也可凭借1962年为库布里克编剧的《洛丽塔》入选此列)。但是,那些为了大银幕而直接创作的得奖者却是不多的,比如川端康成(《疯狂的一页》,A page of Madness, 1926),萨缪尔·贝克特(译注:Samuel Beckett, 爱尔兰、法国作家,1969年诺贝尔文学家获得者)的《电影》(Film, 1976),帕特里克·莫迪亚诺(【译注:Patrick Modiano,法国小说家,2014年诺贝尔文学家获得者】《拉孔布·吕西安》 Lacombe,Lucien,1974)以及瑞典学院新晋选出的颇具争议的得奖人–鲍勃·迪伦(Bob Dylan)。不像过往前辈,鲍勃·迪伦并非是小说家或剧作家,而是一个不折不扣的创作歌手,同样作为电影人,他也创作了不少好歌。

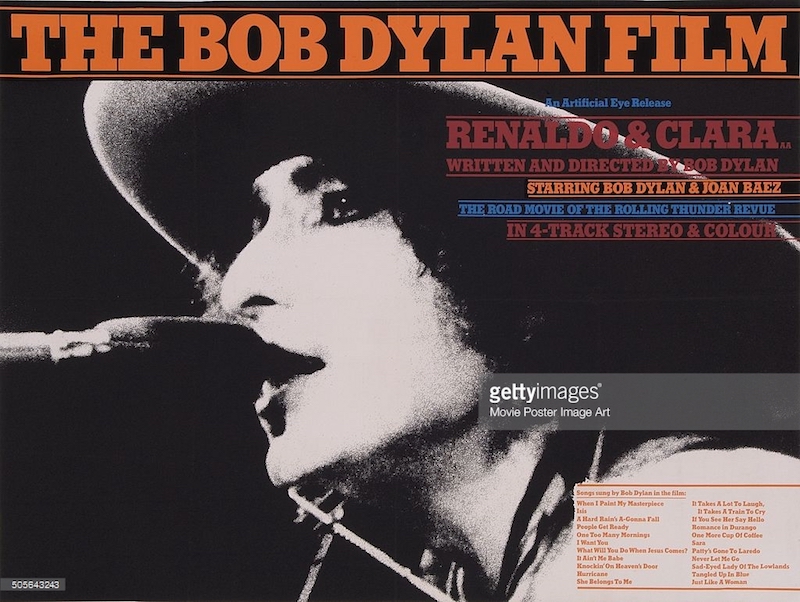

其实以上只是我半挖苦的恭维。我真正想说的是,鲍勃·迪伦无论作为作家、导演亦或是共同编辑,在与其相关的三部电影中–Eat the Document(1972),Renaldo and Clara(1978),《蒙面与匿名》(Masked and Anonymous, 2003)–他真正的角色都始终是独一无二的创作歌手,而非小说家剧作家,更不是导演或文献作者。(当然因为这些片子的名声,鲍勃·迪伦的电影也可误当作摇滚记录片来对待。)“好吧, 这电影会真的像一首歌,”在1965年发布他的第一部电影前,鲍勃·迪伦曾在对花花公子的采访中如此回答,而且他也确实如对待歌曲创作一般对待他的电影,比如在韵律、想象力以及清晰和线性表达上的考量。(如同他的歌一般,这些电影不乏低语和冷嘲。)像他的歌一样,鲍勃·迪伦也在他的电影中放入了那些粗鄙的如动物园狂欢般的人物,不管它们是否在“现实”或“小说”中取材,都是扎实来自于日常生活、通俗且实在的角色(纪录片中的吉普赛女家长,Renaldo and Clara中的Rubin“Hurricane”Carter)。

并不意外的是,考虑到鲍勃·迪伦曾经将自己定位成其第二部影片中的牛仔角色“英雄”Renaldo,他的电影也因他个人的性格而与众不同。他歌曲中的主角,精明神秘,(歌词“It ain’t me you’re lookin’for,babe”)被摄影机捕捉之后只会将其转化成其他不一般的东西。(加拿大诗人兼评论人Stephen Scobie曾认为鲍勃·迪伦在1973年影片《比利小子》(Pat Garrett and Billy the Kid)中塑造的角色Alias很符合其探索不定的性格。)电影,于鲍勃迪伦而言,只是另一条自我意识和自我塑造的途径罢了:早在托德·海因斯(Todd Haynes)的影片《我不在那儿》(I am not There, 2007)问世前数年,有关这个歌手的电影早已作为一个母题,通过不同视角,反映出鲍勃·迪伦这个“形象“的建立。

电影,于鲍勃迪伦而言,只是另一条自我意识和自我塑造的途径罢了

鲍勃·迪伦关于其自身形象影像化的建立和操纵始于1967年彭尼贝克(D.A.Pennebaker)的《别回头》(Don’t look back)的第一个镜头,在其中他洗牌式的耍着大份印刷的提示卡,上面嘲讽地挂着Subterranean Homesick Blues的歌词。年轻的鲍勃·迪伦将自己从他的歌中抽离开来,以颓废而拘谨的形象示人,并表示对原声音轨中那些随意而无意识的低喃细语不负责。当彭尼贝克记录着鲍勃·迪伦如何从采访者和记者那里争取自1965年英国巡回就被禁锢住的身份时,这个艺术家却在开场镜头中即声称强调自己电影影像的作者权。(“他曾问我这么拍是不是好,我当时回应说是一个极好的主意,”导演回忆道)

在《别回头》发布前,鲍勃·迪伦即开始了又一轮的英国巡回,而导演彭尼贝克却在拍一个即将在ABC播放的电影,他只好试图和朋友兼电影人Howard Alk自己来“指导”固定镜头,剪辑内容。这一切导致多年后呈现出的结果是,作为鲍勃·迪伦的第一个电影,它早已因其人生中的起起伏伏而根本改变了。首先,巡回演唱会毫无预兆的成为了当时的划时代事件。其次,在巡回演出结束不久之后,从一场摩托车车祸中幸存的鲍勃·迪伦渐渐的从公众淡出,“非进则退”也帮助他远离了过于谄媚讨好大众的形象。(他在2004年的自传《编年史》(Chronicles)中写下,“事实就是我想远离这一切名利追逐”)与此期间,鲍勃·迪伦也和Alk一起编辑着影片Eat the Document,在位于迪伦在伍德斯托克(Woodstock)的居所闭关长达一年后,这片子终于问世了,紧随鲍勃·迪伦的专辑《自画像》(Self-Portrait)的发表。

在某种程度上说,鲍勃·迪伦的每一次电影自传式尝试都在追问着同一个问题。Eat the Document无疑是特别反抗且故意挑衅的。“你听说过我吗?”这位歌手在电影的开头就问酒店的工作人员,边弹琴边欢快的笑着。当然,我们都知道他,可电影接下来的一切似乎都在挑战我们的已知。例如,鲍勃·迪伦在接下来的一个采访时强调说,“我所有的歌都是抗议的发声,每一个都是,我所做的一切就是去坚持抗议。”这一切让电影本身看起来就是一次漫长又缄默的抗议:反对人们眼中所熟知的鲍勃·迪伦,反对人们认为的鲍勃·迪伦应该创作的音乐,甚至反对着什么样的电影他应该置身其中。

鲍勃·迪伦和Alk剪辑电影的方式使其很好的展现了他音乐中抗争的那一面,间歇退进的节奏如对话一般。当其中一个特写镜头拍摄迪伦演唱“Ballad of a thin man”时,下一秒又唐突的切换到了他正被媒体人群包围着。一个记者在提问时质疑他的真诚:“你曾经有下过台吗?难道有任何时候你并不是你自己吗?”迪伦耸耸肩,而电影又切回了他的演出场景,正唱到那几句“How does it feel/to be such a freak?/And you say “impossible”/As he hands you a bone.”如此的剪辑方式将这首歌转化成了一次更强烈的斥责:“一些事正在这发生,”迪伦断言,“但你不知道是什么。”所有人看上去都像没意识到这一点,但至少那些歌迷不赞成的表情都混着旋律一起剪进了“Like a rolling stone”的表演中。鲍勃·迪伦沙哑的歌声挑战着听众,好似Eat the Document纷杂的结构对观者所示的那样:在这里,让这片的喧哗有意义。

“我所有的歌都是抗议的发声,每一个都是,我所做的一切就是去坚持抗议。”

尽管该片某些镜头看起来很有对抗性,但那些空隙的瞬间还是不乏亲昵和温情。有好几处重复的镜头都在拍穿梭于英国乡野的火车上,鲍勃·迪伦和罗比·罗伯特森(Robbie Robertson)开始轻松的玩着蓝调。但影片中这样的场景并不多。事实上,作为电影人的鲍勃迪伦似乎对任何可以拔高电影主题的元素都不感兴趣。

确实,在该片和《雷纳尔多和克莱拉》(Renaldo and Clara)中,鲍勃·迪伦将那些朴实的相遇,音乐节表演,街景和即兴演出都剪辑在一起了。因此,迪伦有意将自己的电影同那些之前在纽约拍摄的摇滚乐商业片区别开来;Eat the Document和《雷纳尔多和克莱拉》(Renaldo and Clara)都很像地下影片制作,充满着鼓点节奏、个人意识的随意拼接,有别于刚刚过去的60年代早期的时代精神。芭芭拉·鲁彬(译注:Barbara Rubin,美国电影制片人和表演艺术家)是迪伦将自己作品介绍给世界的窗口之一(因为她曾出现在专辑Bringing It All Back Home封面上),虽然他的片子并不如鲁彬的电影《地球上的圣诞节》(Christmas on Earth,1963)那么热情似火,但它们都还是和乔纳斯·梅卡斯(译注:Jonas Mekas,立陶宛裔美国电影人,诗人和艺术家,经常被称为“美国前卫电影的教父。)那部漫不经心的自传作品相似,满怀着对自由表达的探索。

长达四小时的《雷纳尔多和克莱拉》(Renaldo and Clara)在某种程度和影片《切尔西小妞》(Chelsea Girls,1996)气质相似,看似严谨却难以捉摸的结构,尽管充斥着紧绷的情绪,却也忠实的记录着和那个特殊时代的彼时彼刻。在影片的开场,鲍勃·迪伦也有意用镜头向歌曲Children of Paradise(1945)致敬。在表演自己和真实存在之间,关于“身份”的判别和确认在影片中显得越发不清楚。鲍勃·迪伦对自己的遮掩和Blue不停的翻转是电影两个主要的有争议的结构点;第三个则是当迪伦在车库里随意挑中一把吉他时,有一个深头发眼神悲伤的女子遮盖住了他的身影。这是影片名字中的Clara,还是或许是她的妹妹Sara(迪伦未来的太太)?实际上,这是演员海伦娜·卡莲诺特兹(Helena Kallianiotes),但演员角色的不确定性赋予了这影片多一层的说服力。

其实,只要观者意识到鲍勃·迪伦在影片中和他太太Sara的婚姻,那不管在片中他和哪位女性在一起,那些场景都会带领观众回到迪伦专辑里所记录的这段糟糕的婚姻。自从摩托车车祸之后,迪伦同Sara回到了更隐秘的私人生活,更多的在陪伴家人。但1976年发表的Blood On The Tracks却表现出了他们两人之间脆弱又糟糕的关系。这张专辑的发表,使大众评论界恢复了对鲍勃·迪伦的关注。电影Renaldo and Clara由两张专辑Blood on the Tracks和Desire启发改编而来,影片中绝望的危机感和挫败感俨然是真实生活的映射。

说到底,其实《雷纳尔多和克莱拉》(Renaldo and Clara)到底是不是迪伦和卡莲诺特兹或其他双人演员,已经不重要了,重要的是影片中的情侣在交叠重复着彼此,而观者会理所当然的以为他们是鲍勃迪伦和Sara。在他们的故事中,分手,离别,欺骗,复合在重演。其中有一幕对他俩关系最有共鸣的镜头,大概就是当Joan Baez以前情人的身份出现时,对Renaldo/迪伦和Clara/Sara发出的令人不适的质问了,也将影片的不适冲击推向高潮。

就如同Scobie指出的那样,除去其中灾难一般的亲密关系的描绘,影片还是从另一个角度向观者全景展示了一个当代的本土美国。巡回演唱会在麻省的纺织镇Lowell开始,拜访了作家凯鲁亚克的墓碑和一个法国天主教孤儿院;也记录了人们在Harlem的街上为飓风卡特的案子(译注:前拳王Rubin “Hurricane” Carter曾被冤枉入狱19年,迪伦曾为他创作了歌曲“飓风”,拳王的事迹也被改编成了电影《飓风》The Hurricane,诺曼·杰威森 Norman Jewison导演,丹泽尔·华盛顿 Denzel Washington主演)而聚众抗议;也看到了为印第安人权益振臂高呼的演讲者。

有别于鲍勃·迪伦之前的作品,这里所描绘的政治世界在《蒙面与匿名》(Masked and Anonymous, 2003)问世20年后更加有力地展示了其中的精神。影片反射出的那些对于60年代的“反文化”和对美国外交政策的反思,也早已交缠在一起。“I used to care,”这句来自Wonder Boys(2000)原声中他的时代发声,携着60年代还未退隐的激情,再一次为历史书写了证据。鲍勃·迪伦本人就如杰克·费特(Jack Fate,《蒙面与匿名》中的主角)一般,是已从地下禁锢中解放出的摇滚明星,终于可以开一次演唱会。

鲍勃·迪伦曾在自传中写道,在整个80年代中,他自己仿若就是“未知地带而来的虚拟领袖”;像杰克·费特一般,他也处在“被遗忘文化中的一个无底洞里”。而专辑《蒙面与匿名》(Masked and Anonymous)也可看作迪伦在经历那段时期后的一个产物。影片《雷纳尔多和克莱拉》标志着评论界对鲍勃·迪伦长达数年的批判的开始。因为当时,尽管同为合作者的霍华德·阿尔克(Howard Alk)已经决定和迪伦一起创作下一步电影,但他在1982年因为药物过量去世,导致电影计划的搁浅。随着MTV时代的到来,鲍勃·迪伦也只能不情愿的去参与音乐录影带,甚至三心二意的在影片《火的心》(Hearts of Fire,1987)中扮演了一个重要角色。但直到他凭专辑Time out of Mind在1997年得到格莱美和Wonder Boys获得2001的最佳奥斯卡歌曲之后,鲍勃迪伦才迎来了事业的再一次辉煌,并重新参与到了电影事业中。

在《蒙面与匿名》中,鲍勃迪伦又再一次成为影片的中心,但这回他变得沉稳多了:在舞台上的表现也是。电影的开场是伴随着爆炸的画面,配以日本版My Back Pages的封面,既残酷又贫涩,且自从那时起,这张原声碟将创作者引领回了全球化的融合中,不仅混进了意大利语土耳其语,还有西班牙语的版本。在这其中,最惊人的翻译来自于一个年轻的黑人女孩,相较年轻时的自己,鲍勃迪伦在这一刻变得略显无力,如配音中费特所回应的那样,“时间最终杀死了我们”。

随着小布什时期倡导的好战主义愈演愈烈,音乐人们纷纷从60年代的摇滚精神中寻找醒世的答案,比如尼尔·杨(Neil Young)的音乐剧Greendale(2003)。尼尔·杨的电影也同样提醒着人们,鲍勃·迪伦的影片创作不仅仅是诺贝奖的作品,也更属于对时代的作品发声。当我们重新审视鲍勃·迪伦的作品,更是展示了一个复杂而概念化的自省过程。忘掉传统摇滚乐,忘掉诺贝奖,也忘掉他们之前在商业或文学上的成功吧:从音乐的视角表达出对工作,文化,生活甚至是政治的投射和所思,这才是鲍勃·迪伦电影的意义。他将歌曲的创作和影像融合在一起,创造出了一个丰富如谜一样的声画自画像。

翻译:Yy (波士顿)

版权合作©️Cinema Scope

迷影网Cinephilia.net即Cinema Scope华语地区独家授权翻译,请勿私自转载!

迷影网Cinephilia.net即Cinema Scope华语地区独家授权翻译,请勿私自转载!