中东及非洲接连不断的暴力动乱和南北地区之间荒诞至极的贫富差距已经开始在根本上动摇更富裕但保守自卫的欧洲和北美各国。难民是所有人的问题;他们是有关人类日益进化的社会愤怒形态的辩论支点。因此电影界目前对难民题材的关注也就不言而喻了。2016年第66届柏林国际电影节陪审团将金熊奖颁给了吉安弗兰科·罗西(Gianfranco Rosi)执导的难民危机纪录片《海上火焰》(Fire at Sea,2016),而这一常年与政治挂钩的电影节还展映了众多难民题材的影片,其中包括菲利普·舍弗尼(Philip Scheffner)执导的实验性电影《共同海损》(HAVARIE,2016),以及获奖短片《禁止下锚》(Anchorage Prohibited,2016)和《归来的男人》(A Man Returned,2016)。

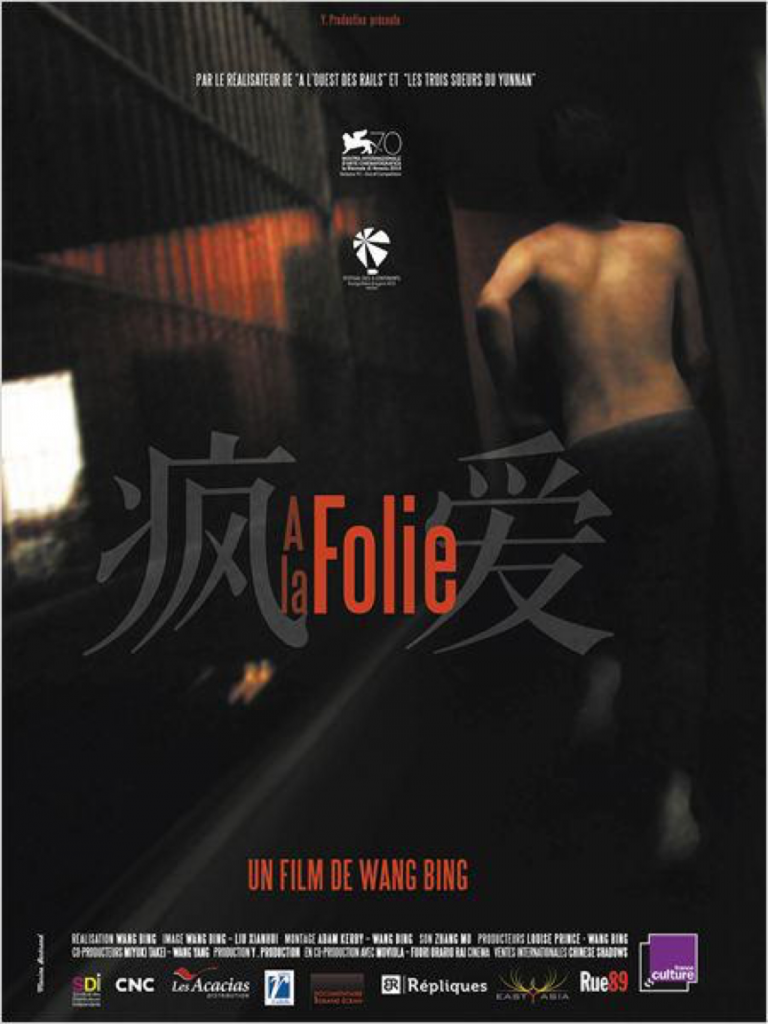

中国国内虽然问题众多——政治压迫、环境恶化和现代后资本主义经济的畸变——亦不乏时刻关注国内时局的中国导演,例如优秀的独立纪录片导演王兵。但从其非同凡响的导演处女作——《铁西区》(2003)这部史诗电影起,王兵的电影就总是或多或少地涉及“人需要庇护”这一主题。他电影中的人物都在寻求庇护,以逃离《铁西区》中那个正分崩离析、几近没落的后社会主义体系;逃离《和凤鸣》(2007)中一系列充斥着恐怖残暴的政治压迫运动;逃离《三姊妹》(2012)中的极端贫穷和家庭解体;在《疯爱》(2013)中逃离外部世界和流放到疗养院兼监狱里的疯癫。自前面所提最后两部电影的片名即可窥出王兵的新作《德昂》(2016)是如何延承和深入探讨其主题性关注及电影风格的表现方法的。

《三姊妹》讲述了生活于云南高山上的三姐妹的故事。这三个女孩被母亲遗弃,父亲迫于生计离家在外谋生,仅留三人相依为命。三姐妹除了家以外没有其他“避难所”可去,但这种境况下的家又是一处极度贫穷且不适成长的荒凉之所,在这里女孩们大体上过着自食其力的生活。虽然有邻居阿姨提供食物,但她们基本上都是互相照顾。她们一起生活、玩耍和在泥地上睡觉。她们的家就像一个山洞——灰暗、肮脏且满地根类蔬菜,还有一些干瘦的家禽与她们同居于此。王兵的镜头极富同情心,表明这并不是对电影艺术中的苦难的研究:女孩们(10岁的尕英、6岁的小真和4岁的粉粉)已拥有独立个性和情感认知。她们一边玩耍一边做着生活所需的家务活。

这个家是最基本的避难所,它是残破的,不完整的,苟延残喘着的。尕英身兼父、母、姐三职照顾着两个年幼的妹妹。她独自挑起这一重担,做事勤快认真,在她身上有种坚忍的决心和力量,而这种特质是在这一贫苦环境下所炼就的,也是她自身不屈不挠的性格体现。她们的父亲不时会带些衣物回家,和三姐妹一起吃顿饭,然后又离家工作。临近影片片尾处,父亲的新女友及其孩子加入了三姐妹的家。虽然这个临时组建的新家庭成立了,但二女小真却让我们看到了新家庭的难以维系之处。通过持续的观察和强烈的共鸣,王兵发现了一种无法触碰或描述的东西,而那甚至比疲于挣扎求生的贫苦细节更真实:他让可见的现实变为某种所向披靡的力量,一种激励着片中三个主人公顽强求生的生命力。

在《疯爱》中,我们也可以看到,云南精神病院兼监狱的病人们在一个倒置的避难所中以颓废消沉的姿态过活着。王兵所描绘的这个空间是一家中国国营精神病院,这里收容的囚犯和病人多是患有精神疾病、与社会格格不入和被刑事定罪过的,亦或仅仅只是有时不适应社会生活。中国政府的医疗刑法机构把他们扔进这个集医疗、监禁和刑罚功能于一体的封闭系统内,将其与社会隔离开来。我们从片中可以目睹各种复杂的病患行为,从怜悯到残忍,从温顺到辱骂,从憧憬到暴力失和,这不仅存在于病人之间,而且也发生在病人与医生之间。被强行从开放的日常生活世界关入一个满是监视、治疗和惩罚的微观世界,这些囚犯可以说与难民过着完全相反的生活,然而他们的处境却与普通难民有颇多相似之处,都笼罩在恐惧和屈从的阴影下,过着背井离乡的监禁式生活。

和往常一样,相比于呈现一个更大威权社会的简单缩影,王兵所提出的直观批判要更具深度,而他所表现的微妙之处和不明确性也如这个世界本身一样丰富和复杂。他总是热衷于对群体中的个体行为进行细微详尽的观察和研究,从中发现人们在应对外部环境挑战其惯常的求生能力时所产生的行为模式,亦或了解他们有时是如何能按照自身所希望或梦想的方式得以生存的。王兵以其非凡的观察和汇编能力于一片污秽肮脏中为我们揭示一个个不可思议的小顿悟,而不是仅仅讲述一个深受监禁和惩罚之苦的绝望故事。他找到了追求幸福和自由的能力,而这正是处境凄凉的众多病人所创造的。在电影长达近4小时的片长中,我们可以清楚地看到,当受伤的灵魂被弃于一处并任其自生自灭时,他们之间各式各样的伴侣关系是如何形成(有时瓦解)的。这些难民似的囚犯与外界隔离,相互之间就难免形成各种羁绊,包括伴侣关系、合作关系、憧憬之情、缱绻柔情、臆想的浪漫关系和互助关系。毕竟这部电影的中文名为《疯爱》,即疯狂的爱。

王兵的最新纪录片《德昂》刚在柏林电影节论坛单元上完成全球首映。他在该片中直面难民话题,影片内容更是聚焦难民困境,记录了德昂少数族裔难民为躲避缅甸老家附近爆发的叛乱而穿越中缅边境逃往中国云南省。因缅甸政府军对抗少数民族武装力量,包括德昂民族解放军,德昂族村民要么被迫离家(因被怀疑支持德昂民族解放军),要么穿越附近看似无人看守的中缅边境远离战乱。这样的拍摄对象对王兵来说是史无前例的:他前几部电影的拍摄地点全部位于中国境内,电影的拍摄对象基本上都是汉族人。而这次王兵的拍摄地点,即使不算跨国,那么至少是在两国边境上,这一选择让他加入了已拍摄《在江边》(2006)和《罪与罚》(2007)的独立纪录片导演同行赵亮之列,将拍摄地域延伸至中国与世界各国相连的边界地带。

但《德昂》同时也是一部极具王兵风格的影片,不仅因为它关注那些因受到自身不可控的社会环境的迫害而被剥夺权利的群体。王兵特有的摄影风格才是该片获得成功的关键原因,也是影片那宛如魔咒般的强大力量的来源。他一如往常地紧跟摄影对象,在长镜头中,他会固执但礼貌地紧盯所观察的人物,并与其保持着中等距离,这样不仅能将拍摄对象的境况全部纳入镜头里,同时还能让其所处环境的细节尽显。而反常的是,他的拍摄对象对近距离出现在身边的他变得习以为常,好似他的摄像机不存在一般。他们不但直视镜头,而且无视镜头般地行动如常,完全自然地表现自我,不止是外在躯体,更有内里“灵魂”的部分展露于镜头之下。

他常常在这些离奇的“现实主义者”纪录片中亲手缔造而成的一种不可思议的魔法,大概可以称作“王兵电影灵魂”。他之所以能做到这点要归功于他对拍摄对象肢体语言的非凡敏感度和选择绝佳拍摄距离的神奇本领。距离不能太近,以免侵入和扰乱他们自主尊严和生存的氛围;亦不能太远,以便维持特别的亲密度,让我们能切身体会其中,就好像我们透过他们的肌肤看到内在,好像他们通过自己的肢体动作和话语而变得通透易懂,从而流露出复杂的情绪、过去和社会关系,而这些正是人格的本质所在。(可能那就是“灵魂”。)而这全部都是通过观察完成的,因为王兵几乎不在镜头前与他的拍摄对象交谈:他们往往在与其他人的对话中或与身处中缅边境另一边的配偶或亲属的通话中流露真我,亦或是在临时营地的微弱火光旁与同行难友、村民或家庭成员的彻夜告白中坦露心声。如此看来,甚至连语言障碍(王兵不会说缅甸语或任何当地边境方言)在王兵那高度敏感的观察技巧下都不成问题。

《德昂》的影片结构被设定为四天三夜中发生的事情。影片中第一天的故事发生在云南省麦地河的一处难民营地内,距离中缅边境约500米。影片背景中出现的数面中国国旗宣告了这批难民所在地的统治者身份。在这段影片中,数个德昂少数族裔难民——男孩、女孩、女人和男人正在搭建基本的披棚,也是整部电影中唯一一处可直接分辨当局身份的地方。王兵所选择的电影开篇镜头是一个看着像营地看守的男人(他穿着军队风格的迷彩制服,但并不像一名中国人民解放军士兵),踢打坐在地上的一名女难民并粗鲁地警告她(大概是替她着想而如此做)带着孩子转移到更安全的地方,因为大风已经吹走了一些盖在破旧帐棚顶部的油布。与代表政府的人物之间的暴力冲突是“难民题材电影”中一个基本的构成元素,而实际上,叙利亚难民艰难穿越欧洲各国边境的过程中我们已经见过众多此类画面的难忘典型。但在本片中,除了开篇镜头,接下来的影片中就再也没有出现此类镜头。

主流难民纪录片经常会出现第二种标准场景:友善的官方机构帮助难民,通常是联合国或其他非政府机构的工作人员扮演救援角色,引导难民前往难民区。而《德昂》中并未出现此类镜头。不过片中却也偶尔有出现间接迹象,以暗示他们可能在场(看似由同一地方发放的一个联合国儿童基金会背包、若干手电筒和外套),但除了影片的开场镜头外,王兵选择不向我们展示政府官员或志愿者帮助德昂人的镜头,正如他的片中从不会出现边防部队或士兵阻挠难民的行动或威胁他们的镜头一样。而与王兵这种细节处理相结合的是一系列自给自足群体的求生影像,他们凭借自身的微薄之力,依靠已有的家庭、家族和村落关系,亦或有时仅凭人类基本的同情心,寻找极度缺乏的资源以求生存。“标准”的欧洲北美难民纪录片热衷于加入官方角色,在这样的背景下,《德昂》一片却罕见地只关注难民本身。片中的难民形成了一个完整的体系。他们所有的资源都来自内部。这里并不存在“救援”一说:他们要么相互扶持从而自救,要么死去。

第一个夜晚的拍摄地是这个临时营地。第二晚则转到了一个拥挤的室内临时避难所,位于大营盘村一家茶叶厂内。这些难民的状态更稳定了一些:他们能胜任砍甘蔗和打捆的工作。我们稍后会发现,如果情况属实,那位女年轻工人的工资被拖欠了。第二晚的片段引出了本片最令人难忘的视觉主题。首先,在小火堆的光照下,难民脸上一片红光,好似镜头能穿透他们的肌肤进入他们的思想和情感。随后,王兵的镜头对准了难民营后方的一大片篝火,可能是正在烧甘蔗叶。接着镜头前方出现一个年轻女孩,一小撮火光映照着她,而同时她身后的大片明黄色的冒烟篝火让女孩的剪影更显清晰。光线凸显了这名难民的处境:她身后不可逾越的火焰和废墟,散发着柔光的避难所,可能还有她前方那一丝微弱的希望之光。(译者注:可参见文章开头的配图)

第三天镜头跟随一个大家庭从营地长途跋涉前往市镇。他们搭乘的一辆小货车把他们扔在了一个小镇上,他们只能蹲坐一旁等待前往下一个目的地的下一班顺风车,临时的落脚点让他们显得无助又消沉,同时好奇的路人时不时投来注目礼。而次日夜晚的影像是这部影片的精妙所在,由一组难民或坐或躺于篝火旁的镜头组成,镜头之间由淡入的黑屏衔接,这些难民有时显出奔波跋涉的疲态,有时因忧虑或不安而无法入眠,她们倾诉与丈夫分离的忧虑,回想因缅甸军队的靠近而逃离家乡的惊恐不安。(我们常常倾听女人的谈话,观看她们的孩子玩耍、吃饭和休息;在《德昂》中,王兵相对很少将镜头长时间对准男人。)一次,一个动人的特写镜头里,一个女人用手掩护着一根蜡烛。

该片的结尾部分,即第四天,是一段“在路上”的宏大场景。这是影片中另一个更大的叙事节奏,影片节奏从片首的静态逐渐转变为试探性的前进动作。片中一群同村人沿着山路逃往中国境内,躲避发生在中国边境另一边的清晰可闻的缅甸炮火。这些人和影片前几部分中的难民不同,他们看似刚抵达中国境内,对自己的去向毫无头绪。他们停驻在陡峭的路边,随行的牛由固定的木桩拴在一旁,而他们则在努力思考当晚的落脚处。最后,一群更有胆量的年轻女人和孩童(以及一位不知疲惫、精神抖擞且在费力的爬山过程中赶超众人的年长“大妈”),共约十来人,动身前往一处他们听闻过的“避难所”,不过最后他们到达时才发现这所谓的“避难所”只不过是一处由数根木杆支起一个破烂屋顶而成的临时容身之所——但显然住这里要比露宿野外强。他们开始清扫地面的灰尘,为晚上休息做准备,随着王兵镜头远距离的后拉,我们看着难民在无情大山的背景中变成活动着的小斑点,而缅甸军队炮火的回声萦绕于耳,从未远离。

虽然王兵的几部重要电影在某种程度上都在描绘各式各样的人群如何寻找避难所,但切忌以过度系统化或章法化的视角审视他的纪录片创作。从某种意义来说,他的创作就像科学研究,敏感地收集多数其他人会遗漏的数据,然后运用敏锐的分辨力和均衡感将数据汇集成一篇经过精心打造和组织的“现实”命题报告。当然,纪实艺术力争要实现的现实效应一直是刻意或无意使然的一种意识形态建构,它是某种特定电影操控技术的产物和使用原始观察材料并通过剪辑成型的创作(或再创作),通过这一方式让观众相信他们在屏幕上的所见即是了解“现实”的直接素材。王兵的天才之处在于他具有几乎能实现这一理想的能力,以及他所能引发的这种现实效应——好似能让屏幕里的世界与现实世界之间的界限消失不见。王兵之所以能说服我们,是因为他能敏锐地判断出摄像机和摄影对象之间合理的显示间距;他细微谨慎的道德感让他能合理把控摄影的时间;尤其是他拥有在时空交错之中对摄影对象在视觉和听觉上的卓绝处理能力。王兵的拍摄对象所承载的意义正是源自时间洪流中人与环境之间的这一关系。在王兵镜头下再现的不断变化的历史和地理母体中,他们本色呈现,我们所见即真实。

不仅如此,王兵还是一位视觉和听觉诗人。《德昂》因其片中深入人心的音效和影像而令人难忘,。该片的大型叙事进程都发生在黄昏和夜间。黑夜三次凌驾于白昼之上,三次的夜幕降临,王兵都捕捉到了傍晚时分火堆的自然光以及随后漆黑夜色中的明黄火光。自然闪烁的红橘色亮光映照在难民的脸庞上,呈现其独特、魔幻且庄严的美感,不禁令人想起乔治·德·拉·图尔(Georges de la Tour,译者注:十七世纪法国巴洛克画派画家)知名的烛光画作,甚至可媲美卡拉瓦乔(Caravaggesque,译者注:意大利16世纪末至17世纪初的著名画家)那些极具戏剧性明暗对比的惊世之作。一名年轻女孩背对一片熊熊烈火看似固定在一个介于安全和恐惧之间的可怕空间里;相互扶持的村民围坐一圈,沐浴在一片安适温暖的火焰柔光下,互诉心声。在一个特写镜头中,一名妇女反复用手掩护闪烁的烛光,以防强风将其熄灭,这样的场景难免被视作自我意识的象征主义。王兵也很懂如何利用声音,无论是对声音的位置处理,还是声效方面;他将难民置于一个不安的自然环境中,让我们清晰感知外界人为危险的入侵:一方面是蟋蟀声、狗吠和风吹草动的声音,另一方面则是摩托车和卡车发出的低沉声响,以及炮轰声。

汤姆安德森(Thom Andersen,译者注:美国导演、影评人和电影理论导师)曾在《Cinema Scope》第54期上写道,王兵的《三姊妹》一片达到了斯特劳布所谓的“每个镜头都有亮点”[1]的水平,而《德昂》一片也毫不逊色。

这些德昂难民虽然被社会关系网——家人、家乡、村落、社会团体、部族支持——所抛弃,过着自生自灭的生活,但他们仍能看见希望之光。这道光来自他们内部,来自王兵常常在该片中所呈现的一种力量,这种力量深埋于他们的人性之中,支撑着他们去寻找生活和希望,激励着他们向前看,让他们在面对最糟糕的客观状况时也能坚持求生。这一发光的力量也源自他们之间的联系,一种临时形成的社会连带关系;源自互相的同情和帮助形成的联盟关系;还源自共同的物质和情感寄托,而这正是《三姊妹》中的三姐妹、《疯爱》中的精神病院病人和德昂人在被弃于一处后不得不共同忍受看似难以忍受的境况时所产生的。王兵的电影让我们所有人都在自己身上找到了普罗米修斯的身影:我们给自己取暖,我们抱团取暖,如此生活也就不那么难过了。

[1]译者注:此处说法源自法国著名导演让-马里·斯特劳布(Jean-Marie Straub)曾摘入《电影手册》中的一句话,参考网址:http://cinema-scope.com/features/fire-in-every-shot-wang-bings-three-sisters/

| 翻译:MandyM

| 校对:潜行者