“如果说《日落黄沙》对我而言还有动人之处的话,不是野帮伙们面向死亡时的无意义的尊严,而是所有人,每一个人——男人、女人、强盗、军阀、老人、孩子、杀人者和被杀的人……都透露出一种生命的虚无感。”

和电影生活在一起第217天

2017年7月7日星期五

片名:日落黄沙 The Wild Bunch (1969),山姆•佩金法

南京,家

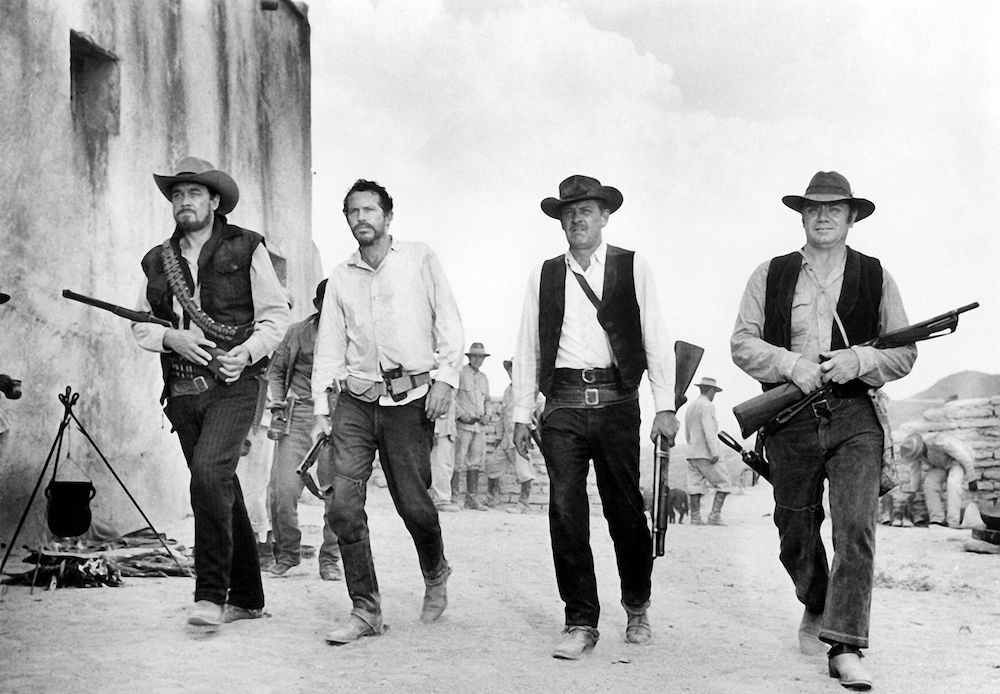

有这样一群游荡在美国和墨西哥边境的“末路流寇”,他们抢劫、杀人,接着被追踪、逃亡,然后再抢劫、杀人,最终如愿地死于枪林弹雨。影片以一场史诗般的大屠杀作为最后的结尾。菲利普·弗伦奇(《观察家报》的影评人)甚至称《日落黄沙》的结尾是莎士比亚的残酷戏剧《泰特斯·安特罗尼克斯》(titus andronicus)以来最大的流血冲突场景。

《泰特斯》是描写两个家族之间禽兽般相互虐杀的故事(2000年时朱丽·泰莫曾经把它改编为电影)。在这出戏剧的最后一段对白是这样的:

“至于那头狠毒的雌虎塔摩拉(西哥特女王),任何的葬礼都不准举行,谁也不准为她服丧志哀,也不准为她鸣响丧钟;她的尸体丢在旷野里,听凭野兽猛禽的咬啄。她或者像野兽一样不知怜悯,她死了就让禽兽去怜悯她吧。”

这段话倒是也很符合《日落黄沙》里那些死于血腥的男人们。没有人会为他们服丧志哀,也没有人会为他们鸣响丧钟。他们的尸体丢在旷野里,被秃鹫啄食,这还不算,还被他人拖去领取赏金。他们生前也像野兽一样不知怜悯,死后连禽兽也不会去怜悯他们。这就是山姆•佩金法塑造的人物,和他们活着时、死去时的世界。

《日落黄沙》这个片名实在译得不怎么样,山姆•佩金法的这部电影毫无那种明信片式的美感,也毫不浪漫。反正在我印象当中,西部片中出现成群结队的墨西哥人之后,就变得脏兮兮、乱糟糟的。我倒是更喜欢它另一个译名——《野帮伙》,更符合电影中那帮家伙的个性。

电影里的人们,就像片头时展示的:红蚂蚁与蝎子在烈日和火焰的炙烤下,互相厮杀。山姆•佩金法这位导演曾说,“绝望是无法饶恕的罪恶,它总是会找到我们”。

我个人并不喜欢山姆•佩金法,最初看《日落黄沙》时,我就知道它并不是我的口味,后来陆续又看了几部,直到看完《稻草狗》,我确认自己不喜欢这位导演。我不喜欢毫无道德感的世界和毫无道德感的角色。

反而我很喜欢佩金法的“导师”唐·西格尔执导的作品(《肮脏的哈里》、《逃出亚卡拉》等)。看上去西格尔一样冷酷无情,但是角色本身(伊斯特伍德和他合作多部)的存在就有种天生的道德感。西格尔的电影看起来造价低廉,但简洁而高贵。佩金法曾经是他的助手、深受他影响,但自己似乎更愿意去拍摄“疯狂的自我毁灭”式的电影。

但是——《日落黄沙》意义深远(这也是我愿意重看一遍的原因),佩金帕有意模仿和继承了《七武士》当中的暴力美学,同时也让全世界各地的动作片后辈导演来模仿和继承了他的。

不可否认144分钟的《日落黄沙》,创造出了一个“万物为刍狗”的世界,如此庞杂、宏大,佩金法这种丰富又始终一致的创造力确实是非凡的。我们也可以用当时的“越战”背景,来加深对这部电影的理解。

有很多影评人称颂这部影片,认为它是大师级的艺术作品,在血腥和暴力面前保持了抒情和诗意。不过马丁·斯科塞斯在一次谈话中聊到《日落黄沙》时,也说这是一部“令人不快”的影片,“它很卑劣”。他听编剧沃伦·格林说起,佩金帕在开始时宣称:我们来把人物写成货真价实的畜生。——斯科塞斯说“他们确实是畜生!……电影之美是非凡的,但他们确实可恶。”

如果说《日落黄沙》对我而言还有动人之处的话,不是野帮伙们面向死亡时的无意义的尊严,而是所有人,每一个人——男人、女人、强盗、军阀、老人、孩子、杀人者和被杀的人……都透露出一种生命的虚无感。他们只有开枪的瞬间才会有存在感。这种活着时的虚无感在有些人那里带着狂欢式的亢奋;在另外少数人那里带着与生俱来的悲哀,在接近终点时是如此疲倦不堪。这另外少数人总是能让人心有戚戚焉。