對於他的辭世,我很可能跟大部分的影迷差不多,不感傷,當然不可能開心吧。

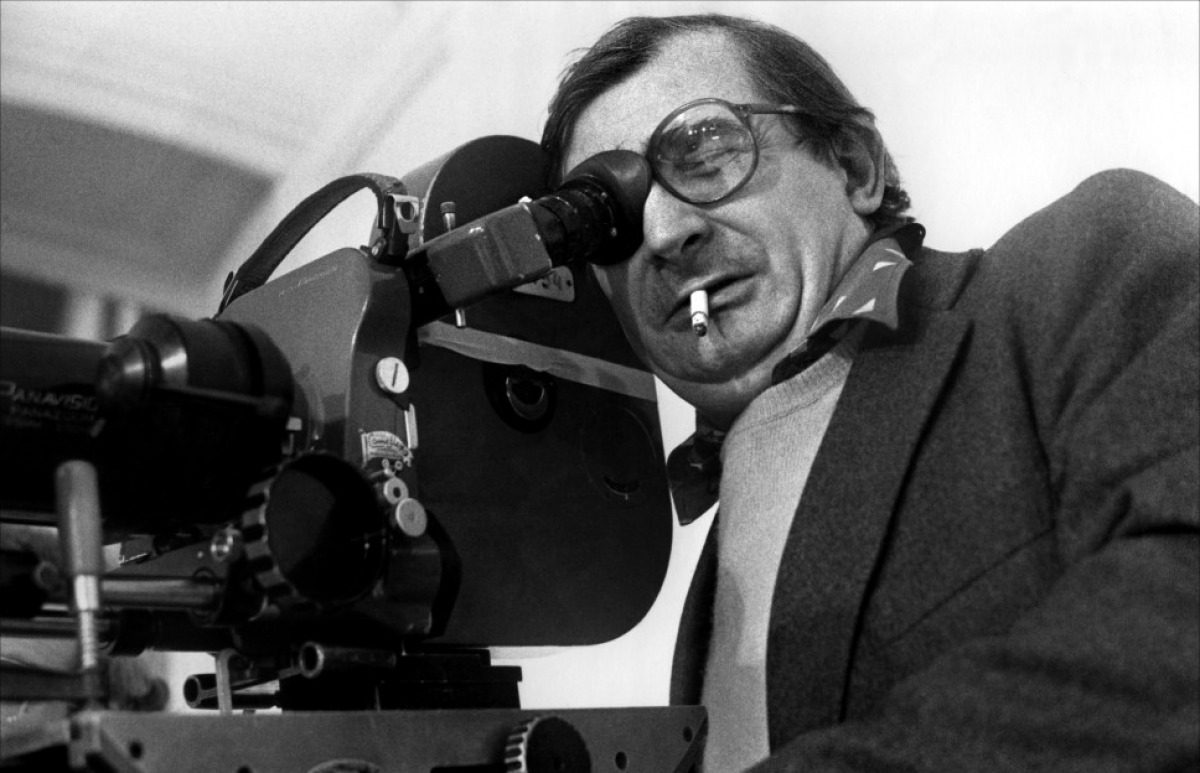

與侯麥過世當天寫給他的信不同,對於夏布洛(Claude Chabrol,1930~2010)我更多是某種懺悔,因為在他將近五打作品量中,我才看過一打多。要說為他寫篇紀念文章,實在也沒有任何說服力。在這裡僅能根據對他略知的一二整理一些心得罷了。

最早接觸到他的作品,當然是恩師推薦的他的最佳代表作《表兄弟》(Les Cousins,1959),不過對於這部我始終沒能真心喜歡上的影片,卻要等到看到了他第一部長片《帥哥塞吉》(Le Beau Serge,1958,這部片也可以稱得上真正意義上的“新浪潮”的濫觴)後,才回想起這頭兩部作品之間的“逆反”關係;這種關係亦出現在看起來很嚴肅的大師雷乃(Alain Resnais)身上(尤其是他的前三部作品)。

由於最初接觸的印象不甚喜悅,他的影片雖然大致上來說還是見一部收一部,不過卻一直無心拿來品味一番。間或曾拿出《美女們》(Les Bonnes Femmes,1960)出來試試,但看完後依舊不想進一步熟悉他。

而在恩師的課堂上曾比較過兩部《包法利夫人》(Madame Bovary),分別是明尼利(Vincente Minnelli,1945)版跟夏布洛版(1991),但兩者由於都拍得不好(要知道,這部小說是我個人最鍾愛的小說之一),繼續影響我對夏布洛的印象。

但有那麼兩次的機會讓我對他有了一點點改觀:一次是2009年初為了寫新浪潮50週年回顧專題時,選了幾部他的作品來欣賞(我知道,有些新浪潮名導的作品我並沒有遍覽,這樣還膽敢來寫新浪潮確實不自量力;不過,餬口飯吃,沒必要這麼計較吧!),首先看到的《再走一回》(或《朱門一芳鄰》,À Double Tour,1959)令我驚豔,這部片並不在於精彩,而是高度的材料自覺令我以為比印象中的那一套“逆反”作品還要刺激。這部已經開始有點展露“法版希區考克(Hitchcock)”風範的作品用上了希老不愛用的“誰幹的?”模式,但在時間暗示上的處理,接近希老對觀眾知覺的玩弄態度;而影片開頭那忽大忽小聲的唱片聲音,已經暗示了基於服從現實(很可能是精神導師巴贊〔André Bazin〕的影響),而在材料上進行了任性的斷裂處理,也就是說,他捨棄了順暢,也要為了攝影機“位置”設計符合現實的“聽點”(大家沒忘記這個概念幾乎成為《在希維雅在的鎮上》〔En la ciudad de Sylvia〕整部片要傳達的東西):這一項執著恰好跟影片後面要重現那場兇殺案的精神一致。更不用說影片中還透過保留了明顯的“打光”痕跡(兩個相接的鏡頭的光來源明顯不同)來揭示了“拍攝行為”;乃至於“重來”但不重複的遊戲把戲(兇案兩次出現所歷經的時間是有差距的)。諸此種種展示了夏布洛拍攝“後設影片”的野心。

而這一次的改觀讓我有動力(也非得有動力不可)再多挑幾部片出來看,像是《禽獸該死》(Que la Bête Meure,1969)、《不忠的女人》(La Femme Infidèle,1968)以及《女鹿》(Les Biches,1968),不過由於這三部太過相像,以致於最後看的那部《女鹿》(但實際上卻是這三部中最早拍的作品)實在看不下去。有人說《女鹿》代表了夏布洛創作生涯的另一次轉折(為何要說“另”?)或許因為這樣他拷貝了自己。不過平心而論,這三部在調性與手法上非常相近的作品,是以《不忠的女人》最好,它最為簡約,且意義深遠,我是指片中那種“心照不宣”的描寫非常到位。假如新浪潮崇拜的大師之一布紐爾(Luis Buñuel)透過“零度電影”手法,以極端程序化來嘲諷中產階級或者官僚體制的僵化;那麼夏布洛無疑是以極端細節式地展現中產階級的生活情狀來諷刺中產階級;這也讓人想起另一位以毒攻毒的孤獨導演達地(Jacques Tati)的情況,小津莫復如是。

由於雷同性,也由於影片確實算不上精彩,這次的改觀而來的好感很快地便被消費殆盡。這還不說之前因為朋友極力推薦而看的《血色婚禮》(Les Noces Rouges,1973,不俗,但也稱不上出眾;不過影片本身仍有一貫的簡約),以及有個著名鏡頭的《屠夫》(Le Boucher,1970):女主角為了拯救有著不可控制殺人衝動的男主角,決定犧牲自己,在屠夫把刀刺向她之前,有了一個非常重要且精彩的鏡頭——女主角閉眼等死的全黑畫面,但在她閉上眼睛之前,有三個“淡出”鏡頭,分別是屠夫持刀的手、屠夫的臉…以及…她自己的臉!無疑,第三個鏡頭破壞了這裡即將透過 “觀點式”全黑鏡頭所製造的“場外”張力,夏布洛老是差這臨門一腳!甚至當看到《巴黎見聞之“耳塞”》(Paris vu Par…,1965)還暗自為他直接取消聲音來表達戴上耳塞後的感官知覺叫好,但卻發現就算不提高達(Jean-Luc Godard)早就在影片中任性地抽掉音軌(如《女人就是女人》〔Une femme est une femme,1960〕或者《法外之徒》〔Bande à part,1964〕),我們也可以在艾泰(Pierre Étaix)的《求愛者》(Le Soupirant,1963)看到一模一樣的處理手法!

看來夏布洛真正的優點應該不在“原創性”這一點。福特(Charles Ford)說得好,夏布洛是因他處理都會與巴黎外省的風景對比構成他特殊的影片風情。侯麥也經常在這一點上作努力,不過侯麥的“對比性”顯然不如夏布洛來得“激烈”。

第二次的改觀,則在看到《切成兩半的女孩》(La Fille Coupée en Deux,2007)之後。雖說夏布洛的影片比起很多導演來說,已經相對“不囉唆”(我們完全可以參考希維特〔Jacques Rivette〕為觀眾帶來的觀影挑戰),不過像這部片的簡約還是首例。雖然才看過《貝拉米》(Bellamy,2008),但這部不過不失的作品,只有開頭那個“可能是”提前鏡頭這件事上帶有一點思考的懸念,但比起《再走一回》來說差太多。這部近作讓我不會去想到他的晚期風格居然可以是非常迷人的。《切成兩半的女孩》鼓勵了我找來他晚期作品品味一番。不過,儘管《女儐相》(La Demoiselle d’Honneur,2004)在調性上不無用心,但情節迭宕太容易猜到,證明夏布洛依舊在走“老路”,這部在蠻多方面頗像《切成兩半的女孩》又不及後者精彩,因而產生的厭倦感又再次令我卻步。

再一次,夏布洛不是以原創性來打動人,這可能需要再次提醒。好比因為恩師的推薦而千方百計找到了《愛麗斯,或最後的遁逃》(Alice ou la Derniere Fugue,1977)這部在“幻境”世界可以媲美考克多(Jean Cocteau)的作品放到同質性作品如史考拉(Ettore Scola)的《我生命中最美好的夜晚》(La Più bella serata della mia vita,1972)前面仍要相形失色,不過夏布洛這部回歸某種“電影元年”的手法,比起馬盧(Louis Malle)帶有相同意味的《黑月》(Black Moon,1975)來說,還是令人滿意的。這部作品既然講究超現實情境,影片的對話被減至最低,在那個“永恆回歸”的屋子,所有道具被利用殆盡,彷彿是夏布洛在想像力上做出傾力的一擊。之後,他除了偶爾玩玩郎(Fritz Lang)的東西之外,就是經常回頭搞希區考克。

就像在提筆寫這篇文章之前,才艱難地拿出了《權力狂》(L’Ivresse du Pouvoir,2006)以及《下好離手》(Rien Ne Va Plus,1997)來看:前者透過不合宜的麥高芬手法,處理一位沈迷於“司法程序”的女法官的可悲下場;後者作為本文標題的由來,則是描述兩位行騙江湖的鴛鴦大盜如何因為野心捲入了一場攸關生死但卻雷大雨點小的喧鬧遊戲中。這兩部片令人昏昏欲睡,我想跟雨蓓(Isabelle Huppert)脫不了關係(這也說明為何我看她的片如此地稀少),對這兩次欲振乏力的觀影過程,前次還辛苦地追上一個沒有什麼大不了的虛幻,對後一次索性讓自己放空,以配合那彷如南坷一夢的幻覺情境。

是的,夏布洛總是讓自己賭上一把,冒著同儕間最受批評的名號,不斷有意無意地押錯號碼(至少在我看來是這樣)。慢慢地,他從押單號改押顏色,賠率小但輸的機會也縮小了。下好離手,沒有反悔。看來這就是他那不但轉向的逃遁路線:從《花花公子》(Godelureaux,1961)賠掉的名聲,要靠著幾部現在已經名不見經傳的商業驚悚片挽回,然後又是《女鹿》重振了他的事業但也成了他的模式;80年代的沈寂藉由《女人韻事》(Une Affaire de Femmes,1988,很顯然,這部由雨蓓主演的作品當然無法讓我將目光盯在銀幕前)導向以後的“晚期風格”(在薩伊德〔Said〕看來,這正是考驗一位創作者的嚴苛階段:在創新與守舊的兩難中進行無盡的抉擇)。

當然我還是得承認,我對夏布洛的作品還是陌生的,一打作品無法綜覽一個創作者的全貌,或許當我更加開放心胸時,能夠接納更多他的作品,然後便可以為他畫出一個更飽滿、完整的創作軌跡吧?

只是,已經不用等到那個時候了,這位不被理解的長青導演已經安息,一切的平反都只是遲到的正義。他那本《如何拍電影》的小書也只能留給買他帳的人當作拍片指南,它就跟他的電影作品一樣,留給受眾的就是:take it or leave it,就跟路易(Jerry Lewis)一樣,夏布洛會喜歡路易也不是沒有道理的。