我第一次看《玩乐时光》(Playtime)可谓天时地利,当时正在巴黎旅游。不过如此一来就忽视了影片所暗示的一点:无论你是否认可,如今的我们都是游客,所有的美国人在一定程度上都可以被看做是游客。

这是个轻率的假设,可能有些中产阶级式,它根植于对20世纪60年代理所当然的假定。话说回来,今天我们眼中的“六十年代”元素很多都可以追溯到美国中产阶级的视角和活动。我在建筑大多颇具电影制片设计感的巴黎游览时,十足是个既困惑又着迷的中产阶级美国游客,就像本片画面看起来没有明确焦点,注意力被各种细节吸引后又急忙将自己拉回影片中去。这是1968年的夏天,我到巴黎已是六月,五月风暴接近尾声。那天,警察从学生手中夺回了奥德翁剧院(Odéon)(译注:1968年6月14日)。我看了35毫米版《玩乐时光》,应该是第二或第三轮放映,距离152分钟长的65毫米版开映已有大半年。拍摄影片用的就是65毫米胶片,雅克·塔蒂(Jacques Tati)认为65毫米胶片才能展现现代世界。迫于展映方压力,同时也为了避免中场休息,到了2月中旬,塔蒂在12月首映版的基础上剪掉了大约15分钟,之后观众所看到的大多是这个长度的35毫米单声道版,鲜有例外。遗失的片段大多是已有笑点的进一步发展。不幸的是,它们没有全部找回。好在现存部分在2002年65毫米版修复中还原了原始的声音和图像。我们终于能按塔蒂所设想的影音效果来欣赏本片了。

夏末,我从奥利机场飞回纽约时,很欣喜地在我回程飞机的广播背景音乐中听到《玩乐时光》,它作为片尾曲伴随我每次离开影院,它让我不断地发现电影与世界之间的连续性。从这一层来说,《玩乐时光》与库布里克(Stanley Kubrick)的《2001:太空漫游》(塔蒂十分喜欢该片,且其原始版本正巧也长约155分钟)意外相似,这两部宽银幕作品打乱了我们组织视觉和空间信息的基本习惯,让人耳目一新。塔蒂本人的职业生涯中能与之对应的只有《游行》(Parade, 1973)与。作为塔蒂的谢幕之作,《游行》看似平凡,却颇具实验性,大胆尝试了拉近观看者与表演者的距离, 温和而又坚定地表现了塔蒂所说的“喜剧效果属于每个人”。

在看了《玩乐时光》一年后,我从曼哈顿搬到巴黎,回想起来,这部电影很大程度上影响了我的决定。与其说我亲法,不如说我通过这部杰作形成了对如何在大城市生活的新认识。毫不意外地,我发现这个新知更适用于巴黎,那里的露天咖啡座能当做乐团坐席,夜晚的灯光也颇具舞台效果。相形之下,在曼哈顿声色犬马的过度冲击下,我一离开自己的一居室就觉得麻木,脱离于周遭世界。《玩乐时光》让我找到了一种愉悦的方式,重新融入公共空间,在毫无关联的街景细节间找寻联系,滑稽的联系或是其他的联系,更不用说那些细节与我本人的联系了。

我搬家几年后,得到了采访塔蒂的机会。采访在他巴黎郊外拉加雷讷白鸽城的办公室进行,对话的开场就是我告诉他《玩乐时光》如何影响了我与城市的关系。(在他小小的办公室,我发现四周还有些影片中的元素,最显眼的就是一尘不染的黑色椅子,不过没像影片中的那样,我一坐就嗖地移走。我后来与塔蒂的主要助手玛丽-弗朗丝·西格勒(Marie-France Siegler)成为朋友,就是《玩乐时光》最后片段中坐在年轻旅客芭芭拉(Barbara)旁的那位,再加上我采访中的一番表白,也许促成了我数月后被聘为塔蒂的“剧本顾问”。

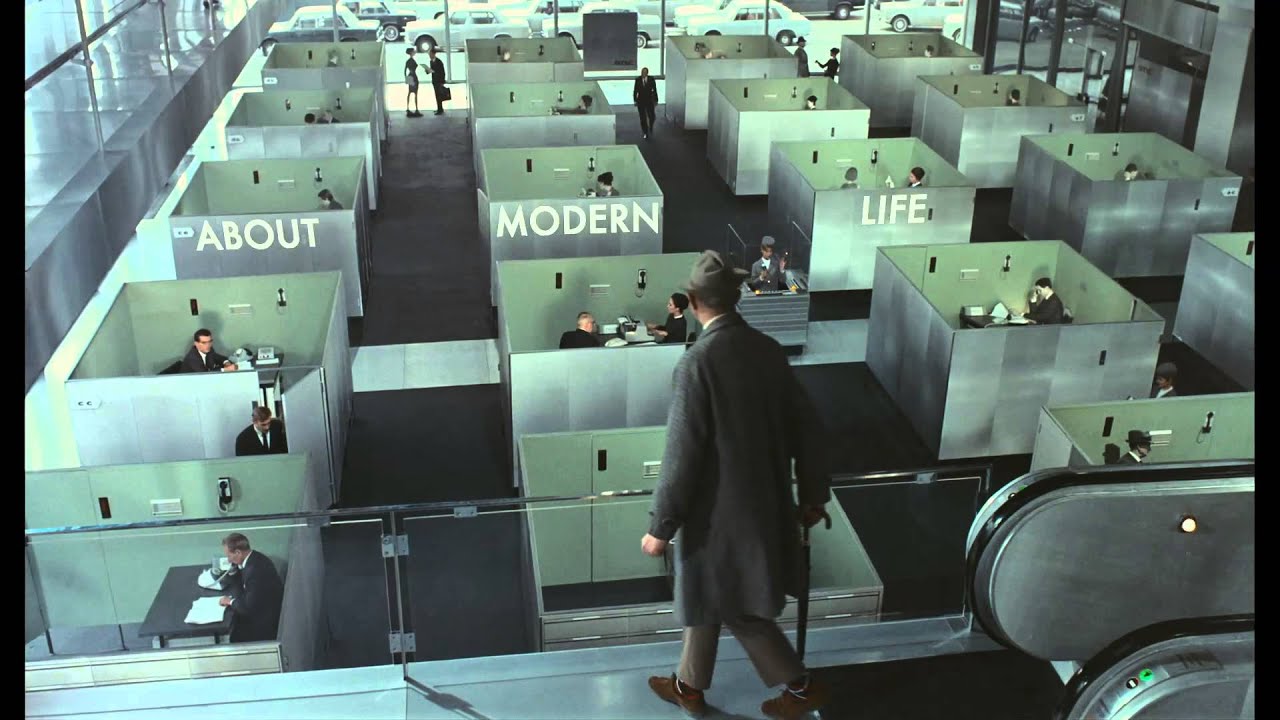

这份工作只需工作日上班,基本上就是做一部从未开拍名为《混乱》(Confusion)的项目的观众,我记得没错的话,整个项目只持续了几周,塔蒂就病倒了。他当时因《玩乐时光》的巨大亏损而破产,他付我薪水虽然不多,在这境况下却实属慷慨了。那时,《玩乐时光》在美国刚上映,删减版本五花八门,对此他一点控制权也没有。有时候,我们开会直到傍晚,他就会陷入忧郁。我记得有一回,他试图通过翻阅《玩乐时光》的布景设计剪贴簿走出这种低沉的情绪。他还曾想象过,在《混乱》的开场部分让著名角色于洛先生死去,这想法最后若是实现了,对他肯定是种解脱。这个角色是他的长期饭票,因此,塔蒂虽然在《玩乐时光》中有意用多个于洛先生代用品降低这个角色的存在感和重要性,却无奈在《聪明笨伯古惑车》(Trafic,1971)中重新突出了这个角色。于洛先生这个角色最终与塔蒂对喜剧的民主观念相抵触,他认为喜剧要摆脱明星人物的存在。他喜欢说,《玩乐时光》里唯一真正的明星是他的布景,代价自是不菲,“但不会比请索菲亚•罗兰出演更贵”。

《玩乐时光》这部电影完全在场景所设定的公共空间中展开。1982年,塔蒂临去世前重新剪出一个他满意的版本,加入了之前所没有的一组奇怪镜头,拍的是相邻的一组客厅,即使是这样的镜头,也完全是从街上拍的,也是影片中,芭芭拉(Barbara)唯一一次出现在酒店房间的镜头,女仆给她来送晚装。所以,在私人空间中观看这部影片,与塔蒂对本片的设计背道而驰,尤其当放映屏幕小于你的身板,那更是别扭。《玩乐时光》具有影院公共空间邻接而连续的特征,我们可以和他人共享其体验,正如皇家花园的顾客和员工在掉落的天花板下共同辟出一片天地,其乐融融。即便我们在不同的笑点发笑,也不过是在某种程度上笑自己,共识感是至关重要的。

令人遗憾的是,移动电话已将《玩乐时光》中那样的城市公共空间感变得过时,变得像某种失乐园。影片后半部分,从夜间的新皇家花园饭店到第二天上午的药店与巴黎街道,充斥着对共享空间的乌托邦式愿景,这一切在手机的冲击下都变得不再可能。手机的使用是对公共空间的消逝和一种否定,尤其是因为用手机的人常常会忽略他们身边的人。尽管如此,鉴于塔蒂与时俱进的能力,我相信他若是活到今天,也能够并且可能会编出关于使用手机的精彩滑稽情节。如果他现在来拍《玩乐时光》,很可能会在第一部分设置与手机有关的喜剧情节,然后在第一部尾声用某些方式来破坏或剥夺手机的重要性与影响力,从而为第二部分进行铺垫(他有不少精心设计的滑稽情节中用到玻璃的碎裂,玻璃也是一种社交屏障)。

皇家花园的片段占了影片近一半长度,该片段也许是影史中最令人敬畏的布景范例。它也是最有布勒哲尔构图原理的延伸,以繁多的微小细节来呈现生活与历史,微小到难以察觉,一如著名风景画《有伊卡洛斯的坠落的风景》(Landscape with the Fall of Icarus)和《受难之路》(The Procession to Cavalry)。

让我们欣赏这个片段的关键性推手就是音乐,两支乐队先后演出,接着是传统香颂歌手的演唱,最后所有顾客一起加入。音乐有规律的节奏引领我们迎接和消化塔蒂层出不穷的花样。多亏了音乐,观众在目不暇接的视觉内容伴随着节奏的韵律从一个细节移到另一个细节。通过这种方式,我们能和塔蒂一起编排自己的舞步,配合导演的大型“拍脑袋编排”即兴组织自己的方向和重点。《玩乐时光》把看和听的动作转化为一种舞蹈,还有什么影片能如此令人愉悦地把单调的动作变成玩乐呢?

2009.8.18

|译者:鱼不瓜|校对:范笑晨 @迷影翻译