这篇重要的回忆录最初发表于1983年春季的《视与听》上,随后被收录在我的第一本合集:《灌筑电影:电影批评实践》(Placing Movies: The Practice of Film Criticism,1995年)中。

——乔纳森·罗森鲍姆

大约10年之前,也就是在1972年11月下旬,我第一次在巴黎搭乘163路公交车从尚佩雷门(Porte de Champerret)去往雅克·塔蒂坐落于拉加雷讷白鸽城(la Garenne-Colombes)游艇街(Rue de Plaisance)的一个位于拐角处的不起眼的办公室。他的助手——和我一样三十出头、籍贯为阿拉巴马州的美籍法国人玛丽·弗朗斯·西格勒(Marie-France Siegler)促成了这次访谈。塔蒂的两间办公室位于城郊附近显眼的一栋现代建筑中,与《我的舅舅》中的街道形成鲜明的对比:一处是善良年迈的底层工人于洛先生所居住生活的不毛之地,另一处则是他“成功”的哥哥所居住生活的新建中高产阶级公寓。

这栋有着圆盘形黄铜把手玻璃门的现代建筑,并不比《玩乐时光》中的暗示少。此外塔蒂的办公室还包含有其他熟悉的标志,比如那把相同的黑色合成椅。实际上,在拍摄《我的舅舅》(MON ONCLE,1958)期间,他的制片公司掌控整个楼层;他自己只投资了两间很普通的房间,并且在拍完他最昂贵、且毁了他职业生涯的电影《玩乐时光》(PLAYTIME,1967)之后,他几乎倾家荡产。前一年(1971年),他发行了《聪明笨伯古惑车》(TRAFlC),试图挽救他的职业生涯。我第一次见他时他64岁,尽管他将近40岁才执导他的第一部电影作品。

被塔蒂喜欢其实是非常容易的。只要所有人都说《玩乐时光》是他们最喜欢的电影(事实如此),它实际上已经改变了这个城市中人们看待人和事物的方式(事实依旧如此),在将近2小时的英文访谈愉快地结束后——其中大部分发表在1973年5、6月份的《电影评论》(Film Comment)上——他半严肃地对我说,如果我需要一个落脚的地方,我可以住在他的办公室里。(我那段时间长长的头发,以及我并不流利的法语可能让他认为我似乎在巴黎无家可归。)与此同时,这也使我有可能在一个下午看到他不止一面的情绪:一个小时之后,当我在同一栋大楼的地下小酒馆与玛丽·弗朗斯共饮一杯时,我看见她的老板愤怒地闯进来,面红耳赤,只因需要她时她不在身边而用法语斥责她。他并不是个简单的人,他也不会因为这点而好过一些。

因为相同的阿拉巴马州背景、相仿的年纪、以及对塔蒂的热情,我与玛丽·弗朗斯成了朋友。我结束了为一部16毫米电影写英文解说的工作,而她则在制作一部叫作《昨晚的大厅》(LA DERNIERE NUIT DES HALLES)的影片。(一次性哑剧的学徒受《我的舅舅》的影响很深,尽可能多的通过社会抗议完成她的鉴定就像通过技术以呈现她的魅力一般,她与塔蒂分享简单的概念并且把每一天都过得像在连环马戏团中。并且,她与巴黎蔬果市场告别的温柔情感真的在一部关于马戏团关闭的电影中呈现出来了。)之后,我们断断续续地保持着联系,并且在一月初,她打电话给我告诉我这个令人难以置信的消息——塔蒂有兴趣和我合作他下一部电影的剧本,一部名为《混乱》(CONFUSION)的电视项目。而在那个月剩下的大部分时间里,几乎每天我都会为了做这件事情奔赴加伦白鸽城(La Garenne-Colombes)。

我当时受宠若惊,甚至充满敬畏,但也相当困惑:与我合作的一部分原因是否出于对我作为一个影评人与采访者的同情?塔蒂为什么要用一个美国作家?——用我,并且他还愿意为此付薪水给我?正如我在采访中所发现的,他是一个完全非语言类的人;一个像表演哑剧一般习惯于使用肢体语言和接近于他的“讲话声”却不是真声的特殊口技音效的人。他通过他的肢体思考,而我非常不确定我如何才能在他有意义的进程中做出我的贡献。

认识是渐进的,从我们下午一起实际操作的过程中建立起来这个认识。在某种程度上,爱德华·摩根·福斯特(E. M. Forster)所说的“明白自己说了什么,才能明白自己想说什么”(How do I know what I mean until I see what I say?)正可以翻译成塔蒂的肢体语言,这即是他方法的核心——也就是:“我看到自己做什么,才能明白我想什么。”而为了看到他所做的,他需要一个旁观者,另一双眼睛和耳朵,别人对他的滑稽表演的回应和即兴反应。这是许多喜剧演员都遵循的方法,就这点而言,我怀疑对塔蒂来说最大的不同是:他强制他的肢体再现尽可能多的动作,并且尽可能让声音听起来逼真,同时,所有角色和道具都要在第一时间华丽地被调动起来。

在电影中侃侃而谈,因而在拍摄时,塔蒂所拥有的天赋使他的声音与形体相得益彰。据我所知,如此这般的也只有凯文·布朗洛(Kevin Brownlow)和萨姆·富勒(Sam Fuller)——这两个在影片必要的桥段和有说明意味的某些时刻很能跳跃、大声怪叫的“野人”。对于布朗洛,这是一个令人铭记和回味的受欢迎电影的瞬间(大多数是通过声音、语调);对于富勒,这是他喷薄的想象力与便宜的能源转换成一些催生戈达尔式(Godardian)侵略变体的疯狂的概念。但是对于塔蒂,则是更高、更多的连音和休闲的举止(lopIng In demeanor),他始终保持着一种来源于生活而不是艺术的姿态。他既不是影迷,也不是(大体上)为了迷影的导演。塔蒂缺乏像布列松表现出来的那种关于电影其他观点的立场,尽管他也有类似的不喜欢的专业演员。(在为《玩乐时光》昂贵的置景辩护时,他会说:“它们哪有索菲亚·罗兰贵。”)

他不是个知识分子,也不读太多影评——尽管他得到巴赞和萨杜尔慷慨的赞美。我们第一次会面时,我还在试图寻找他雇佣我的原因,我斗胆说,因为《混乱》(CONFUSION)的主要介质是电视,这里或许有些东西是值得我们思考的,比如说,马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)。但不仅是塔蒂,还有玛丽·弗朗斯都表现出对这个建议的漠视。后来麦克卢汉的知名度和影响力在当时的美国被简要阐释——显而易见的是,我记得在60年代中期(我学生时代要结束的时候),纽约州立大学石溪分校的存在主义本科课程都将麦克卢汉所著的《理解媒介——论人的延伸》(Understanding Media)作为唯一的教科书——这很快变得清晰起来,他们对这些丝毫没有兴趣。

在讨论别人电影的时候,没有什么是不通过长期努力就能注定得到的。在我跟他们合作时,塔蒂和玛丽·弗朗斯最喜欢的电影是《哈洛与慕德》(HAROLD AND MAUDE,1971)。在不同的时期,他对基顿、库布里克(以及伍迪·艾伦的《香蕉》BANANAS,1971)表示钦佩,但从来没详述任何细节。当我提到他看布努埃尔《资产阶级的审慎魅力》(LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE,1972)这一点时,他可能要好好想想布努埃尔这家伙是谁。他的《节日》(Jour de fête,1949)受一个他忘记了名字的影片或者影人的影响很大。

我们工作的进展始终基于他的情绪,而且每天下午都是不同的。大约一周之后,我借来他在法国准备好的《混乱》的拷贝,主要介绍涉及于洛先生在电视、新闻网站以及拍摄场地中的设定的各种情况与轶闻。对美国电视的讽刺在很大程度上都是虚假的喧嚣(故意将《玩乐时光》与《聪明笨伯古惑车》的名字翻成英文,取双语译名),对此塔蒂在接受我们的采访时已经谈过。“当你在电视上看到美国人,他们的动作、说话、穿衣的方式(如你所见,他们都戴假发)——没有一个是真实的。这就是为什么他们的创作都不温暖,或者自然。当你看到那些他们用乳状物填满的广告——我从早上九点看到十一点半,就只看到乳状物,铺天盖地:面包上的奶油,擦鞋使的鞋油,脸上涂的面霜,烧土豆的乳酪,混了料的奶油——巧克力酱,那些看起来我也不知道是什么的东西。到了12:30,我有机会吃午饭了,可是我要说:‘真的,我不是在开玩笑,我吃不下去。’”

有一段时间,我曾幻想塔蒂可以通过电视扩大、增加他的焦点——比如于洛先生无数次重复出现在一个窗口,或者一个类似监视器的工作室里。但这主要是说、看、听的问题。有些日子,他被所谓的斯拉夫倾向主导(他有个叫做塔蒂斯切夫Tatischeff的俄罗斯父亲),忧郁的阴云似乎笼罩着他,就变得很难进行工作了。有时候他会拿出记录《玩乐时光》制作过程的大剪贴簿,流连在那些人设、场景设定的照片之中。

有一段时间,我曾幻想塔蒂可以通过电视扩大、增加他的焦点——比如于洛先生无数次重复出现在一个窗口,或者一个类似监视器的工作室里。但这主要是说、看、听的问题。有些日子,他被所谓的斯拉夫倾向主导(他有个叫做塔蒂斯切夫Tatischeff的俄罗斯父亲),忧郁的阴云似乎笼罩着他,就变得很难进行工作了。有时候他会拿出记录《玩乐时光》制作过程的大剪贴簿,流连在那些人设、场景设定的照片之中。

***

塔蒂始终信任孩子比信任成年人更多。动物也同样博得了他很多的关注与尊重:我记得他曾在一家餐馆为一只别人家的狗进行了十分钟的精彩表演,相比于围观的人的反应,他更加关注狗的反应。有一次,他讲述了为拍《玩乐时光》私下里从一小部分大腕中筛选演员的事情,因为不能带保姆来片场,所以其中一个演员一直带着他的小女儿,为此他深表歉意。电影开拍之后,他女儿做了一件真正不可原谅的事:每到一个滑稽的情节时,这个小女孩都会咯咯地笑起来,导致她紧张的父亲回过头来制止她。这只是一个故事性的描述,当然,小女孩和她的父亲交替演奏,这种在喜悦与恐惧中震荡的情绪就如同在打乒乓球一般。

“读者的诞生必须以作者的死亡为救赎,”罗兰·巴尔特在六十年代写道。“抛开塔蒂,我认为《玩乐时光》是革命性的。”雅克·里维特(Jacques Rivette)在同一时期说:“这部电影完全盖过了创作者。” “《玩乐时光》是无名小卒,”塔蒂在接受我们的采访时,凭其直觉对我说。然而,这对我来说却变得越来越清楚。塔蒂作为导演的诞生是以于洛先生扮演者的死亡为救赎的。这是一个阶段的生存危机,而他的职业生涯并未完全从中恢复过来。那些从没听说过塔蒂的人也一样喜爱于洛先生,而塔蒂本人却是厌倦于洛先生的。于洛先生这个角色最初仅仅出现在一部电影中,而公众的排斥让他放弃了。这正如柯南·道尔的读者们会拒绝由他处置福尔摩斯。于洛先生仍然是塔蒂的面包、黄油,但也正是他的存在如同月球一般横亘在塔蒂与他的导演梦之间。这与卓别林不同,卓别林仅仅在表演上被人们视为演员表演的范式、方向,但恰恰相反的是:他/她们所出现的每一帧、每一个人物角色、声音、不再有特权的贵族都使这个崇高的“傻瓜”有一个民主化的愿景。

于洛先生就以如此这般的方式成了明星。这在《于洛先生的假期》中甚至是更为真实的,片中塔蒂发现他能在这样一个实际人物不存在的情况下让于洛先生活起来,光看看他在银幕下时的喋喋不休与呢喃就够了。同样是表现那个冒牌的于洛先生,在《玩乐时光》中形成了一条连接在于洛先生自己与观众中的所有普罗大众的锁链。有一个身形类似的人在奥利的一个镜头的背景里掉落了雨伞,从美国女游客的身上分散我们的注意力;另一位则是在家居博览会上粗俗恼人,让真正的于洛先生陷入麻烦;第三个帮助于洛先生给影片女主角芭芭拉(Barbara)赠送了临别礼物,因于洛先生无法亲手送上。真实与虚假绝对等值的于洛先生是这些电影中由明星提供的谴责空间的基本道德与美学,无论是人的还是建筑的。

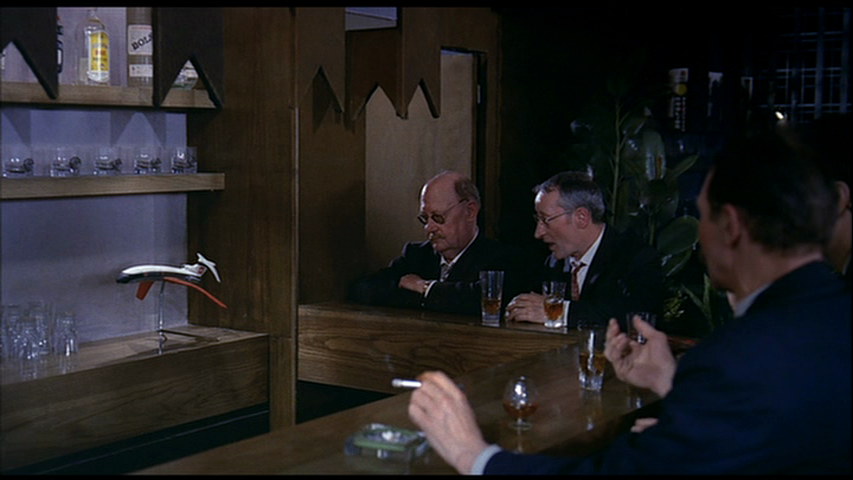

陪塔蒂去楼下的小酒馆共进午餐是个奇特的经历——能辨别出,这是《玩乐时光》中皇家花园餐厅(Royal Garden Restaurant)的微缩版。他的行为往往在认真观察和滑稽耍宝之间差不多辩证地摇摆不定:同行的另一位顾客为了逗他或者取悦他动了一下,他会立刻模仿这人的动作,如果你碰巧是被他模仿的那个人或许能体会那种不安的狂喜。一天下午,为了方便工作,我为塔蒂和玛丽·弗朗斯预定了餐厅,上楼后发现办公室大门紧锁,再回到餐厅,发现在入口附近,也就在我眼皮底下几英尺的地方,他俩坐在一张桌子旁边等着我找到他们,我巨大的困惑被转移了。如果你环绕在塔蒂身边,并想成为他的一部分,被开玩笑是不可避免的,但它作为复制的版本传回给你的时候,它总能转换成正能量。我被告知,他在他的电影中指导表演时也运用相同的方式:用有趣的方式模仿别人走路,然后请被模仿的人模仿他刚才的样子。

塔蒂喜剧的形态与从观众之中而来的爱与恨密切相关,其中一部分是根据他们自己身体与当前环境的方式相协调的。他所描绘的世界是由私人角度来看待公共事件(电影《节日》中有一个感人的例子:乡村邮递员惊恐地从新闻片中看到在美国是如何送信的)的特殊社会。现实主义的一个核心主题,实际上将塔蒂与乔伊斯和爱森斯坦(和杜拉斯、戈达尔、里维特、斯特劳布夫妇Straub-Huillet相同,其中同一时代的人都对他的工作充满敬畏)相提并论。所以,在《玩乐时光》的第二部分里,塔蒂可以通过其直观的天赋实现复杂的复调蒙太奇,而爱森斯坦和其他人则是通过有意识的设计来实现。

如果这些听起来显得牵强,你可以认为不同的角色、事物会有不同的复杂轨迹,就像《尤利西斯》(Ulysees)和《玩乐时光》一样,它们都有属于自己单独的一天时间和城市,或者像《玻璃屋》(THE GLASS HOUSE)一样有一个被众人期待的结局——根据杰·琳达(Jay Leyda)对爱森斯坦最喜欢但未完成的影片的细节的描述,以及Zina Voynow近期对爱森斯坦工作时的优美描述(万神殿图书/现代艺术博物馆,1982年)。正如泰德·佩里对他的介绍的有效总结:

关于爱森斯坦从未明确计划仅定名《玻璃屋》(THE GLASS HOUSE)的电影,他是如何以复调的形式将制作一整部电影的构思记录下来并画以草图的,这是其中一个清晰的例子。由此可以推理出他的灵感有许多不同的来源:参观柏林赫斯勒酒店(Berlin Hessler Hote)对玻璃的一些新发现,以及Zaymaytin的小说《我和弗兰克·劳埃德·赖特》中关于玻璃摩天大楼计划的一些知识内容。这是在1926年至1947年,爱森斯坦为这电影所做的笔记和草图。他着迷于通过玻璃房子的不同部分的不同区域的不透明物体,如地毯,来阻隔视线,或者作为组合装置,以从不同位置得到多个视觉可能性。他最大的兴趣是:探索在相同镜头或场景中,能够在玻璃墙的另一边看到或反映出包含有不止一个人物、动作的镜头的可能性。爱森斯坦诸如“上镜头”、“立体镜的”不仅是指图像三维的质量,而且更重要的是指主观与客观同步的相互作用。拍摄一个事件并不是交替拍摄一个人的反应,客观事件与主观反应可以在同一画面中呈现出来。

难怪爱森斯坦会在1928年2月15日写下:“上周六收到《尤利西斯》,新电影的圣经” […]

***

《玩乐时光》在完成六年后迎来了美国公映,我当时正好在为他工作,公映的是他没有缩减的35毫米胶片的版本。当时,他还有许多16毫米未确认版权(或者收入)的作品在美国广泛流传。除了知道他濒临破产,《玩乐时光》的盗版拷贝似乎也在不断增多且已遍布四处,但我从来没感觉到他有明显财务困难的迹象。最后一次看到他,是在1977年2月从伦敦至潘斯(Pans)的一次短暂访问中,他正要前往瑞士,去展映我从未看过的70mm胶片,151分钟版本的《玩乐时光》。他邀请我同去,但由于我的日程安排未能成行。他仍然拥有唯一完整的70mm胶片拷贝的版权,虽然不知真假,但我后来听说,当他所有电影的版权都被拍卖的时候他也不得不放弃了这部。

我不知道他是否被什么伤害过,我也不确定我是不是伤害过他。我们的会面因他患病而停止,在1977年我最后一次见到他之前,我能回忆起来再见到他的画面是他在1975年的伦敦电影节上展映《游行》(PARADE,1974年)。一年之前,在巴黎左岸电影院(Paris Left Bank),我第一次看《游行》的时候,发现自己止不住地泪流满面,令人尴尬。这本是他在瑞典一个马戏表演的录像,被转制成了影片。一个不欣赏塔蒂的朋友告诉我他认为这是非常可悲的,但是我觉得这就像格里菲斯的《奋斗》反映的一定是1931年的情状——它之所以美,那种刺痛在于清楚导演的初衷及其能力所及。

现在回想起来,它对我来说确实是越来越重要了。这种痛苦并没有连续地破坏《聪明笨伯古惑车》(TRAFIC)(这个电影一开拍就已妥协,因为它的商业可行性要求于洛先生一定要出现在银幕前)的完整性,和观众一样,表演者更加果断。人们同样感激从中得到解脱:塔蒂最终再次放弃复仇,回归了他首次在这间歌舞厅登台表演的哑剧,对此,科莱特(Colette)非常惊讶:“他当演员的同时,还是球员和他的球拍、拳击手和他的对手、自行车与骑自行车的人,他是那些伟大的艺术家的集大成者。”

我曾经在伦敦又一次看到了《游行》(PARADE),这次给我留下的印象特别深;对于八年以后还是没听说过这部电影的人来说,它仍然能被大多数人看到。我记得我以前告诉过玛丽·弗朗斯我有多么喜欢《游行》,在她告诉塔蒂这个消息不久后,我在塔蒂的脸上看到了那种由衷的开心。那时,他的健康状况已经明显变差,但是他依然是一个很健壮、块头很大的法国男人,他在病中坚持了七年多。偶尔还能听到关于《混乱》(CONFUSION)将重新立项的谣言,但都只是融资从来没有实现过。他显然已经快到头了。

可是,就我而言,于洛先生真正的死亡不是发生在塔蒂去世的1982年年末,而是在1973年年初,我们下午最富有成果的会议中。如果没记错,这也是最后一次。塔蒂正在为他该怎样采用一些离谱的东西拍摄《混乱》陷入沉思:比如当银幕变暗时,观众中的孩子便开始吹口哨(他及时地模仿他们);使其看起来就像电影中断或者着火了……或者怎么样一劳永逸地杀死于洛先生?突然塔蒂从他的桌子旁起身,开始在他在现场的小隔间里踱步——他总是在走路时最善于思考。是的,他们正在电视工作室里播送一些类似于现场肥皂剧或情景剧的东西,真子弹会意外地装入一把道具枪,而不是空弹。于洛先生是一个电影工作室的专业技术人员;或者,更好地说,他可以是一个无辜的旁观者,又或者因某些其他原因出现在那里并停下来观看这个现场表演,当一个表演浮夸的演员拿出自己的手枪对另一个表演浮夸的演员射击时,他错过并且杀死了画面外的于洛先生。

惊恐围绕着这间摄影棚:而他们因为是现场演出而不能停下来,这场演出还在继续。所以,直到他们移走于洛先生尸体的时候,音乐剧仍在继续,摄像机也仍然没有停。与此同时,演员们在台上仍没有停止台词对话,且必须谨慎地保持在固定的时间不断跨过他的尸体。这是一次非常机智又搞笑的即兴创作(当然,包括在过程中电视监视器显示出来的奇怪、紧张气氛。),它在同一个时间中发生了五个不同的琐碎的事情。塔蒂玩弄了他们所有的人,包括于洛先生的尸体,让人感觉又无助又忍俊不禁。

过了一会儿,他平静下来,回到他的椅子上。“唯一的问题是,”他说:“我永远不会筹钱拍这样一部一开始就已构思好场景的电影。”这终于使他再一次陷入忧伤,在考虑了一些更为传统的杂耍创意之后,他再一次望向窗外,并陷入斯拉夫忧郁之中。然后他笑着说我们做了太多的工作了,我们该乘大巴回巴黎了。

尾注:

*耐人寻味的是,在《视与听》近期的影史十大投票中(1982年秋季号),投给《玩乐时光》的除我之外还有两票都是出自说英文的吉尔伯特·阿代尔(Gilbert Adair)和维姆特·坎比(Vmcent Canby)之手,与投给《塞琳和朱莉出航记》(CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU,另一部欢乐与残酷危险的法国喜剧)的大卫·汤姆森和罗宾·伍德的情况类似。

——《视与听》,1983年春季号

|译者:胡杨 / 校对:果仁 @迷影翻译