與高達,分道揚鑣

1970年,巴黎,午夜時分,柏納多貝托魯奇焦躁地徘徊在一個名叫「聖日爾曼」Saint Germain的雜貨店門口。原來,他在等待尚盧高達。因為,高達剛在法國看了《同流者》的首映。他急切地想知道,高達是怎麼看這部電影的。多年之後,貝托魯奇說道,「幾十年來,這件事我從來沒有對人說過。你明白嗎?過去的很長一段日子,我一直將高達奉為我的『真大師』real guru。我一直認為,整個電影史應該分成高達之前和高達之後。就好像,耶穌誕生之前與之後的人類史。所以,他對這部電影的看法。對我來說,是非常重要的。」

《同流者》改編自Alberto Moravia的原著小說,講述了一個受壓抑的,三十多歲的上流社會男人——Marcello Clerici,在墨索里尼統治時期,被法西斯主義者雇傭去巴黎刺殺異己(持不同政見者)。恰恰,這名受害者正是行刺者的前哲學老師。然而,影片並沒有過多地渲染它的政治色彩。追車、謀殺、性、哲學,使得影片更像一出貝托魯奇認為的,法國人會喜歡的時尚驚悚片。午夜時分,高達,如約而至。

37年之後,貝托魯奇告訴了我們當晚究竟發生了什麼。「他什麼都沒有對我說。他只是遞給了我一張小紙片,然後開著他的小車,揚長而去。我打開紙片,上面印有『毛』的畫像以及那行他曾經手寫在他電影裡的臺詞——你必須與個人主義以及資本主義,奮戰到底。居然,那就是他對於《同流者》的回饋意見。我是如此憤怒。我一把捏起紙片,摔在地上,狠狠地將其踩在了腳底下。現在想來,我真有點後悔。如果當時我把那張紙片保存了下來,現在再拿出來看,那該是多好的紀念。」

雖然,影片對法西斯的心理世界做出了犀利的表達。「但是,可能還有另外一個原因使得高達不喜歡這部電影。劇中,當Clerici向他前任老師索要電話號碼跟地址的時候。教授所報出的電影號碼正是高達的電話,以及高達在『聖雅克街』Rue Saint Jacques的住所。當然,你也可以以為,我這個循規蹈矩者想借助影片『弑殺』那位激進分子。」貝托魯奇如是說。

事實上,「毛派」人士對《同流者》的蔑視,反而刺激了貝托魯奇真正地成為了一個具有自我意識的電影作者。「是什麼讓我感到如此驕傲,幾乎總是讓我沾沾自喜的是, 法蘭西斯科波拉(Francis Coppola)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)一致告訴我,是我的《同流者》影響了他們對現代電影的理解。」複雜的閃回式結構,顏色編碼的符號性意義(尤其是影片的開場長鏡頭),使得整部影片具有一種神秘的優雅氣氛。後來,法蘭西斯科波拉要拍《現代啟示錄》,特別雇傭了《同流者》的攝影師——Vittorio Storaro。

義大利最有影響力的戰後電影

1970年6月,《同流者》初次公映於第二十屆柏林電影節。結果,該片贏得了當年柏林電影節的Interfilm Award – Recommendation大獎以及Journalists’ Special Award大獎。1970年10月22日,影片繼而在義大利和美國等地區,廣泛上映。值得一提的是,當時上映的美國版比義大利版少掉了五分鐘(貝托魯奇親自剪輯)。剪掉的那組鏡頭正是,盲人跳舞的那場戲——符號性地隱喻法西斯主義的見不得光。而正是這個閹割版,獲得了1972年奧斯卡最佳編劇的提名,以及1972年金球獎最佳外語片的提名。

1996年,該片終於以足本的形式再次在美國上映。2006年12月5日,美國的派拉蒙影業發行了該片的DVD。其中,不僅收錄了111分鐘的原始版,更是包含了「The Rise of The Conformist: The Story, the Cast」、「Shadow and Light: Filming The Conformist」、「The Conformist: Breaking New Ground」等大量花絮(導演與攝影師的訪談)。該版本的DVD,威信有出過,有興趣的影迷不妨去找來看下。不過,該DVD的中文字幕做得不大好。

幾年之後,根據「Rotten Tomatoes」網站的統計,在42位專業影評人的打分下,《同流者》獲得了平均分為8.8分(滿分10分)的極高分數。2010年,《同流者》又在《帝國》雜誌舉辦的「100部世界最好的影片」榜單中排名第八十五名。

儘管高達輕蔑了《同流者》,但是隨著時間的流轉,英國《衛報》將這部電影譽為義大利最有影響力的戰後電影。《衛報》報導:貝托魯奇借影片,重新審視了義大利法西斯的過去,並將主角的性功能障礙作為影片的核心隱喻。那失落在1968年的烏托邦之夢,使得片中的人物動機有一種荒涼的願景。大膽的視覺風格、複雜的敘事結構,使得該片與《教父》The Godfather(1972)、《現代啟示錄》Apocalypse Now(1979)一樣,堪稱擁有諸多神來之筆的傑作。

風格化的敘事

時至今日,《同流者》可謂法西斯主義心理學的影像範本。由於非正常的家庭背景,以及童年時的性創傷,影片男主角Marcello Clerici的身上處處透露著喪失人性的官僚主義作風。根據政治哲學家Takis Fotopoulos的觀點,「《同流者》裡的Clerici嚮往著舒適的生活以及普通人一般的社會身份認同。但是,由於他的政治背景以及與生俱來的創傷,他的生活註定是與眾不同的。」

《紐約時報》的影評人Vincent Canby特別欣賞該片的劇本以及導演貝托魯奇掌控能力,他寫道:「貝托魯奇……終於做了一部關於中產階級的電影。他將傳統的敘事電影注入了一種優雅的氣氛。尤其是影片中那巴羅克式的、富有詩意的攝影。在這樣的鏡頭面前,任何評論語言都是蒼白的。」貝托魯奇說道:「其實,Clerici是有意識到他是不同的。但是,他卻無法接受這種事實。在最後的場景裡,他明白了他為何會變成一個法西斯。因為,他想去隱藏,或者說他想去遺忘他內心最深處的自我潛意識。影片告訴我們,即使是一個法西斯,他也有他的潛意識。」

最近,著名的影評人James Berardinelli指出,「影片的攝影機與貝托魯奇,共同打造了具有大師水準的攝影。影片的光線佈置以及陰影投射,完美地結合在了一起。這已經不僅僅是拍攝電影,這是藝術——一種有力的、漂亮的、使人印象深刻的藝術。那場森林戲,那些灑落在枝葉間的光線,更加凸顯了影片的敘事衝突。因為,如此的背景之下,盡然上演了一出極為殘酷的謀殺。」

《洛杉磯時報》的特約撰稿人Kevin Thomas同樣指出,「這是一部叫人眼花繚亂的電影。貝托魯奇的這部電影,似乎通靈的費裡尼(Fellini)電影的雄壯風格,維斯康堤(Visconti)電影的華麗設置(影片的藝術執導Ferdinando Scarfiotti曾與維斯康堤合作過《魂斷威尼斯》Morte a Venezia),以及埃裡奧貝多利(Elio Petri)電影的政治批判,更甚的是,《同流者》並沒有表現出一種沉溺自我的矯情。」

忠於原著,背叛原著

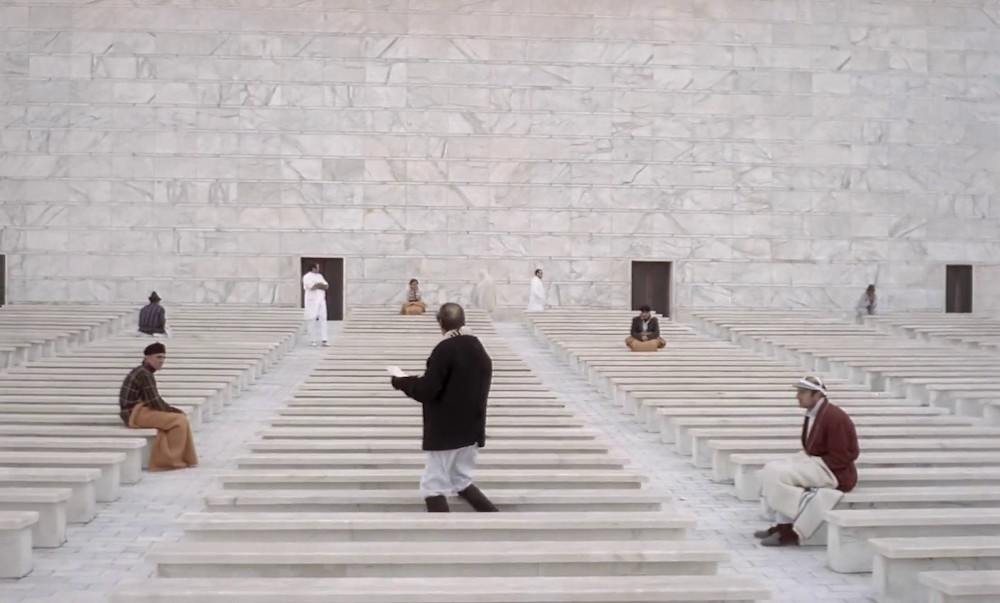

影片取景於羅馬的鬥獸場、聖安吉洛大橋(Sant’ Angelo Bridge)、法國巴黎以及奧賽的碼頭。根據紀錄片《Visions of Light》的描述,《同流者》的視覺效果在當時得到了廣泛的褒獎。影片由攝影師Vittorio Storaro掌鏡(《革命前夕》Before the Revolution的焦距調整師),他利用色調濃鬱的,產自三〇年代的真實道具,進行拍攝。不尋常的取景角度以及流暢的運動鏡頭,俯首皆是。電影評論家Robin Buss寫道,「影片的攝影技巧,暗示了Clerici無力去適應所謂的『普通』生活。對於他來說,現實的時間是反常的。」與此同時,影片的攝影風格,綜合了德國表現主義以及諸多法西斯電影的攝影美學。似乎,到處都能看到上世紀二〇至三〇年代德國電影的影子。諸如:Leni Riefenstahl的《德意志的勝利》Triumph of the Will以及佛瑞茲朗(Fritz Lang)的《大都會》Metropolis。筆者認為,《同流者》極盡「線條美學」之猖肆。我們可以多次看到,人物被線條分明的門框等物,「框住」一旁,則是曲線分明的古典主義繪畫—抑或,復興古典主義的文藝復興之作。象徵線條的男主角,被象徵曲線的女性角色,編織在了一個圈形的舞蹈之中,好似墜入漩渦。而且,貝托魯奇充分地利用光線所製造出的陰影,分割,男主人公與外部世界的聯繫。

直到15年之後,貝托魯奇仍舊對影片的行刺段落感到心神不寧。那場行刺戲,拍攝于白雪皚皚的皮埃蒙特山嶺(Piedmontese hills)。「以前,我們從未拍攝過動作電影,所以當我們拍攝教授被刺的段落時,我們在那裡高呼,『哦!我的天啊!我們都做了什麼!』」其實,原著小說裡的刺殺段落,Clerici是不在場的,小說裡的他此刻正在羅馬。但是,貝托魯奇讓Clerici成為了這場謀殺案的參與者/目擊者。在開拍這場戲之前,貝托魯奇對原著作者Moravia說:「為了忠於你的原著,我必須背叛它。」想不到,Moravia一口答應了。

影片上映之後,Moravia大大地讚揚了貝托魯奇。他說:「目前為止,我只滿意兩部拿我的小說改編成的電影。一部是你的《同流者》,另一部是高達的1962年電影《輕蔑》Contempt。」要知道,當初派拉蒙指定貝托魯奇改編原著的時候,貝托魯奇根本就沒讀過原著。一周之後,他開始了劇本創作。我們更需要知道的是,影片殺青之後,是剪輯師Franco Arcalli對鏡片中的長鏡頭進行了大刀闊斧的剪輯,重構了影片的閃回結構。剪輯之後的影片效果,完全是貝托魯奇在拍攝影片的時候,沒有想到的。

當然,貝托魯奇對原著小說的改編還不止這一處。小說的結尾是,Mussolini倒臺之後,Clerici跟他的家人一起逃到了羅馬。有一天,一架飛機從天而降,以機上機槍對他們進行掃射。貝托魯奇認為這個結局太過說教,就好象上帝懲罰罪人一般。於是,貝托魯奇將影片的結尾設置在羅馬的圓形鬥獸場。那裡,Clerici重新又見到了那個在他童年時猥褻他的司機。而且,他一直深信這個司機已經被他擊斃。Clerici簡直瘋了一般地狂喊起來——那個人,那個人就是法西斯。到這裡,影片依然沒有結束。影片最後的鏡頭是,Clerici與一個小男孩隔著鐵柵欄獨處在一起,鏡頭越過小男孩那裸露的半邊屁股,Clerici回過頭來望著鏡頭——望著男孩。所以,很多影評人以為,Clerici猥褻了那個男孩。最後,Clerici那受壓抑的同性欲望(repressed homosexual desire),得到了釋放。此時此刻,Clerici已經清楚地明白自己到底是誰,自己是為何會成為法西斯的。

大多數影評人認為,《同流者》不僅控訴了法西斯的無人道,更是揭露了教會的虛偽。筆者認為,個人存在感的討論——柏拉圖的洞穴理論,或許才是整部影片最為具有文本分析價值的地方。誰人又不似那轉瞬消失在陽光下的影子,無聲地存在過,又無聲地消失了。