艾蒂安·科马尔1992年毕业于法国高等国家影像与声音职业学院,并开始参与埃拉托电影公司(Erato Films)旗下,安德烈·祖拉斯基(Andrzej Zulawski)的《鲍里斯·戈都诺夫》(Boris Godounov ,1989)和莫里斯·皮亚拉(Maurice Pialat)的《梵高》(Van Gogh,1991)制片工作。

他之后踏上了和Playtime公司以及Vendôme Production公司制作独立电影的征程。他制片了15部长片,包括劳伦特·博尼克(Laurent Bouhnik)(《Zonzon》1998,《Madeleine 1999》1999和《一个女人一生中的24小时》24 Hours in the Life of a Woman,2002),那比尔·艾奥殊(Nabil Ayouch)(《Metkoub》1997和《摩洛哥街童》(Ali Zaoua,2000),莫里斯·巴泰勒米(Maurice Barthélémy)(《爸爸》Papa,2005)和菲利普·李·古伊(Philippe Le Guay)(《朝夕之间》Du Jour Au Lendemain,2006和《六楼的女人》The Women on the Sixth Floor,2010)等执导的电影。

从2009年开始,他作为编剧和制片人参与了多部影片的拍摄(Armada & Arches电影公司):夏维尔·毕沃斯(Xavier Beauvois)的《人与神》(Of Gods and Men,2010)和《荣耀的代价》(The Price of Fame,2014),克里斯蒂安·文森特(Christian Vincent)的《爱丽舍宫的女大厨》(Haute Cuisine,2012)以及麦温(Maïwenn)的《我的国王》(My King,2015)。

在2014年他合作制片了阿伯德拉马纳·希萨柯(Abderrahmane Sissako)的《廷巴克图》(Timbuktu,2014),并在2015年合作编剧了爱德华·德拉克(Edouard Deluc)的《高更》(Gauguin,2017)(后期制作中)。

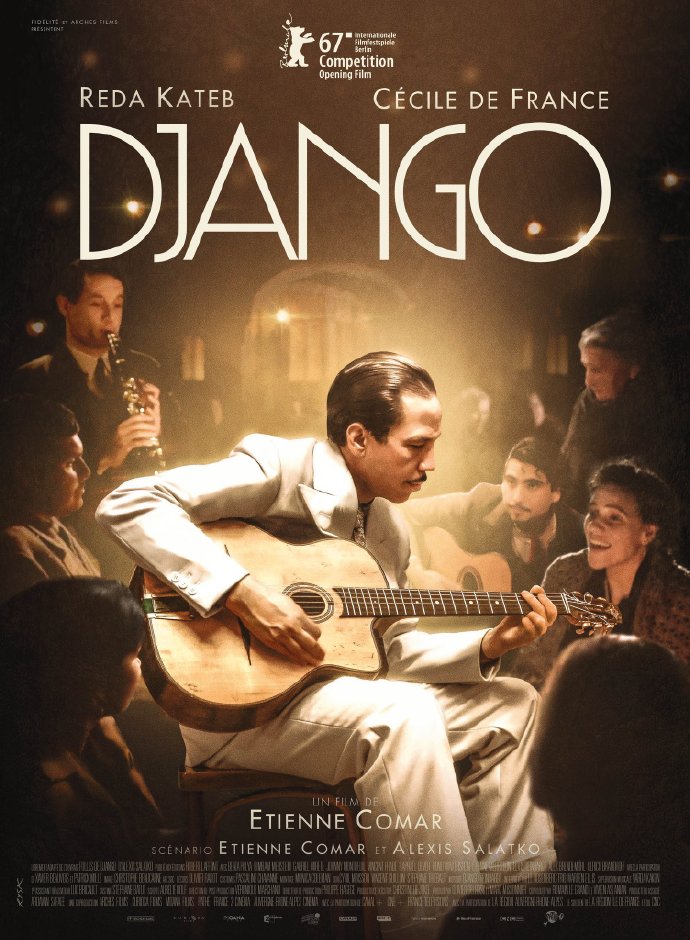

他于2016年执导了他的处子作《姜戈》。

影片概要:1943年,被占领的巴黎里,姜戈·莱恩哈特(Django Reinhardt)正处于他艺术造诣的顶峰。这位杰出的无所顾忌的爵士吉他手,飘逸的摇摆乐之王,不断地在首都最顶级的只能站立的场所演出。与此同时,他的吉普赛同胞们却在欧洲各地遭受迫害。当纳粹组织机器想让他在德国巡演的时候,他的生活也发生了转变。

最初是什么让你想拍一部关于姜戈·莱恩哈特的电影的?

我长久以来都想讲述一个受到生存折磨的音乐家的故事。当我40岁的时候,我和几个朋友组成了一支摇滚乐队,重新扎进了音乐的世界。那是怎样的一段经历啊!我太喜欢了。那是无与伦比的。我当时都忘了弹奏音乐的时候可以多么容易地抽身于外部世界之外。我和朋友们当时都处于人生中比较坎坷的阶段,而我们通过一起弹奏音乐逃离了这些坎坷。音乐创作的时空像药一样紧紧地控制着你。

然后我想到了我小时候和父亲的一段讨论。他曾经非常崇拜姜戈。战争时期他还是个年轻人,在一张唱片或者一段舞蹈的时间里,他可以忘记德国人的占领这件事。还有我的小侄子,他当时正在学吉他,并疯狂地练习着姜戈的曲目。我认为这种充满魅力和即时快感的跨时代音乐,有一些迷人的、重要的有益的东西。这些都是我想走进姜戈莱恩哈特的生活的原因。

你为什么关注于占领期间的那些年?

因为他的那段岁月很好的证明了音乐可以怎样让我们逃离这个世界。姜戈当时处于事业的顶峰,摇摆乐被官方禁止了,吉普赛人在欧洲各地受到迫害,但姜戈好像没有注意到这些。还有,很多人并不熟知他的那段日子,我们更多的是知道之后发生了什么——他搬到了美国。人们也不知道他在大篷车里的那段生活,以及他和格拉佩利(Grappelli)的组合。我不想拍一部关于姜戈的传记片,然后草草地带过他的一生。我更关心找到正确的方式。这段从1943的夏天到解放的时期让我可以触及到影响了我自己并属于我自己的主题,特别是他作为一名艺术家的盲目,以及后来意识到正在发生的一切。

你是怎么设想撰写他那段人生的?

我的一个发行商朋友,安托万·卡罗(Antoine Caro)那是刚刚买下了《Folles de Django》的版权,那是一本亚历克西斯·萨勒口(Alexis Salatko)写的虚拟传记。他安排了和亚历克西斯的见面,后者做了很多关于姜戈的研究。我建议我们一起合作。他之前从来没有写过电影剧本,所以我们把各自的特长结合起来,一起写了这个剧本,而它和他的书已经非常不同了。

然后就是我和姜戈的外孙,大卫·莱恩哈特(David Reinhardt)的相遇。他信任了我,而当时美国有好几部关于他爷爷的传记项目停滞不前。他告诉了我很多他的祖辈在当时的事情,而我的电影是基于真实事件的——巴黎的姜戈,他的离去以及在托农莱班的停留,在安菲翁别墅的那个晚上,他逃往瑞士,以及他的安魂曲的作曲——但我首先要承认,我将这些不相干的元素揉织在一起的方式是虚构的。

《姜戈》的开场象征着你对音乐的态度,也就是它作为一种泡沫可以让你无视你周遭发生的一切。

我其实把影片的开场认为是音乐上的“序曲”一样。它预示的影片的内容,讲述一个蒙蔽着双眼的音乐家拒绝倾听迫近的危险,而这使他失去了他的生活。这不完全是影片里发生在姜戈身上的事,但它差不多形象地总结了这一切。

他的文化背景也解释了他的无意识。在吉普赛圈子里,战争永远不是他们关心的事情。非吉普赛人才关注战争。吉普赛人没有领地,没有财产的意识,而任何的纠纷都在圈子之内解决了。这部分解释了二次世界大战里他们的边缘性。即使是现在,他们也很难像犹太人那样去谈论这场他们幸存下来的灾难。他们绝大多数时候都活在当下,从不回头。不同于其他圈子那样,吉普赛的世界几乎没有真正的历史可言。

我们第一次看见姜戈是在一段很长的音乐表演中,在台上……

对,因为姜戈这个人首先是关于音乐的。我们想通过展示他最擅长的事情来介绍他。还有他如何去做,他的天赋,不屑,粗犷,热情,超脱,天才……因为这些就是他。这些能在他演奏音乐的这7分钟里呈现出来吗?我希望吧。

就和很多有天赋的创作家一样,姜戈也是很多矛盾体的结合。我喜欢这么一个主意,就是在影片的第一部分观众根本就不能理解他,这里并没有明显的心理状态的东西,而每个镜头都和之前的镜头相矛盾。有时候他很幽默,有时候又令人厌烦,充满魅力,愤怒,懦弱……但随着影片的进行,他的音乐把这一切都连系在一起,而我们逐渐对他感同身受。整个故事中,最大的挑战就是避免音乐变得纯粹的说明性,而是让它成为主角的行为和情绪的载体。

你是怎么决定让勒达·卡代布(Reda Kateb)出演姜戈的?

当时还有其他一些选择,但勒达可能他这一代里最有天赋的演员之一。他能同时将漫不经心的魅力和一种庄严结合起来。而这就是这个角色需要的东西。科克托(Cocteau)说过姜戈是“一个温柔的野蛮人”。而勒达将这点完美地呈现了。况且,我感觉他还没有在电影里得到那个“伟大的角色”。所以这对于他和第一次执导的我来说,都是一个很大的挑战。这让我们共同度过的这次历险更加激动人心。

我让他主要通过姜戈弹奏吉他的方式来把握角色的感觉。其他的所有东西都应该流露于他和音乐的悠闲,他的傲慢和活力……然后他就用了一年的时间学习吉他并从那个角度扎进了姜戈的世界里。他的个性、语言、对衣物的爱、他的残疾、吉普赛社区,这些都来源于此。作为一个专业演员,勒达对自己严格要求。他最大程度地投入了这个角色。我跟他的合作非常愉快。

他真的亲自弹奏那些音乐吗?

他练习了一年终于有能力弹奏那些曲目,但显然还是没有姜戈的灵巧和音色。所以我找来了杰出的爵士艺术家斯托切罗·罗森博格(Stochelo Rosenberg)——他和他的兄弟有一个三人乐队——让他录制所有的曲目并代替勒达表演。我把我喜欢说起的姜戈的那些现代录音作品给了他们。而我认为这些特地为这部影片录制的音乐证明姜戈的音乐完全没有过时。

你要求勒达在多大程度上模仿姜戈?

除了他的唱片之外,有关他的资料很少:三百张照片和两分钟的录像。公众并不了解他长什么样,这和更著名的雷·查尔斯(Ray Charles)和塞吉·甘斯布(Serge Gainsbourg)的情况不一样……甚至完全是相反的。就个性而言,勒达就是我们的姜戈。我以我自己的方式再次使用了那些我喜欢他的东西。

姜戈的周围有很多强势的女人:他的母亲,他的妻子,他的情人……

这就是一些男性艺术家很迷人的地方:他们周围有很多女人,而每个人都有很基本的重要性。在影片里,姜戈很有大男子气概,但他的生活是由女人主导的。他的母亲负责谈判他的合同,他的妻子决定他们什么时候搬家,而这又是受到他的情人的驱使的……吉普赛圈子里有很多男性价值观,但同时,它其实是个母权社会。

这个母亲的角色非常多彩……

姜戈的母亲,内格罗斯是个不可思议的小个子女人。她的丈夫走了,所以这个音乐家和舞蹈家跌跌撞撞地抚养了她的孩子们。她是第一个对姜戈的天才深信不疑的人,而他成为少年之后就开始养家了。

他的母亲由Bimbam Merstein扮演,她是一个吉普赛人,曾经在托尼·加列夫(Tony Gatlif)的《摇摆吉普赛》(Swing,2002)里演过一个小角色,但她其实根本算不上一个演员。Bimbam也是一个音乐家和舞者,她和姜戈的母亲有着同样的形象。我们非常的幸运,拍摄这样一个伟大的性情和个性是非常愉悦的。她经历了太多,她是超越生活的。

你是怎么找到她的?还有那些扮演托农莱班的吉普赛社区的人?

对我来说,用真正来自那个社区的人塑造影片中的吉普赛世界是非常重要的。我想让勒达身边充满这种真相,这些面孔。我们和选角总监斯蒂芬·巴蒂(Stéphane Batut)一起在福尔巴克区域的一个现在已经是常住地的吉普赛社区里找。那些人已经很多代都是法国人了,而且几乎都是音乐家。他们是最后一批会说Manouche话的人,那是吉普赛语和德语的一种混合。那是那些演员在影片里说的方言——它还真是存在着,而勒达也学习了它。当拍摄他们的时候,我很注意尽量避免那些在生活中和电影里一直纠缠他们的民间传说。我想向人们展示他们和我们有多么类似,有尊严的,优雅的……简而言之,就是他们本来的面目。

又是怎么找到扮演他妻子的碧儿·帕雅(Bea Palya)的呢?

碧儿帕雅是匈牙利出生的吉普赛歌手。她也不是一位演员。她丰满的身材真的让我想起姜戈的妻子,Naguine。而扮演姜戈的乐队,法国热乐五重奏,我再次决定不使用专业演员,而是真正的乐手。勒达身边必须要有不只是假装演奏的专业人士,这样才能更进一步地激励他。另外他们都是陌生的面孔,而且也看起来像那个时代的。这让一切都更让人信服。

那么让西西·迪·法兰丝(Cécile de France)出演姜戈的情妇路易丝(Louise)的决定呢?

我想到过好几个女演员,然后我安排一次西西和勒达的见面。当我看到他们在一起的时候,一切都很明显了。他们立即迸出了火花。我想要“电影”上的一对。姜戈以前很喜欢去皮加勒周围的豪华影院看电影。他喜欢埃罗尔·弗林(Errol Flynn),爱德华·G·罗宾逊(Edward G. Robinson),克拉克·盖博(Clark Gable)这些人……他对华丽的服装、经典的西服套装的迷恋都来自于对30年代电影的痴迷。我觉得创造一对迷人的“美国式”夫妇是很有趣的。他们是纯粹的两个极端,但作为一对夫妇是很可信的。西西精准的演技让我折服,还有那些在纸面上看起来生硬的文字,西西给它们带来了一种新鲜感。有她在,我们的工作主要就是将她天生的随性降一个调,然后将她个性忧郁的一面展示出来,带来那种在黑色电影里围绕着悲剧恋人的神秘感。

路易丝也是一个很无拘无束的女人,她来去自如……

我喜欢那些你无法约束的天性自由的女人。姜戈有过很多的崇拜者,情人。他是一个讨女人喜欢的男人。我们认为有好几个人帮助他逃到了瑞士,但我们在他的生活中找不到对路易丝这个人的提及。所以影片里真正虚构的角色是路易丝!这也是亚历克西斯萨勒口书中保留下来的东西之一。但当我们创作剧本,创作角色的时候,我想了很多李·米勒(Lee Miller)的事。她是那种女人:曼雷的女神,30年代巴黎的时尚女性,非常地独立,并积极参与到战争中。她是女权主义的先驱,而且你永远在你以为能找到她的地方看不见她。

你想要影片有什么样的画面?

我想要一种有着高度独立片现实主义和特别的风格的画面。克里斯托弗·布卡纳(Christophe Beaucarne)是一种最极致意义上的艺术合作者。我给了他无数那个时期的照片,演唱会的,吉普赛营地的,人物面孔的……我们还一起琢磨了每一个音乐场景,这样每个镜头都是有生机的,并且和它们想要讲述的故事有关。第一场音乐会上有多的移动,因此我们被笼罩在那种乐手在台上的空间里。其他的时刻要更普通一些,比如安菲翁别墅的那场。

我们针对光线和颜色的一个原则是要表达那种自然元素之间的对比,这在吉普赛社区和姜戈的生命里都有很大的存在感。首先,要有火。因此才有巴黎封闭空间里主导性的红色、赭色、黑色和黄色。另一方面,在托农莱班,水是主导性的。这是他生命中另一个重要的元素。姜戈从前很喜欢钓鱼,而当他神经崩溃的时候,他会打开水龙头让自己冷静下来……影片的第二部分回到了他的出生地,空间打开了,充满了蓝色,绿色,灰色和白色。当然这个原则不是一尘不变,但我们确实试着在这种对比的基础上处理光线。

安菲翁别墅的那场音乐会“再现”了开场白:音乐使敌人盲目,他不再是自己……

姜戈确实在安菲翁别墅举办的一个宴会上给德国人表演过。他甚至在1947年还写过一只叫Folie à Amphion的曲子……这表明这件事对他影响有多大。至于其他的方面,我混合了事实和虚构。突然间一切就成型了:音乐,情绪,姜戈的意识……没有一句话,一切都在他们的眼里,而音乐成为了一种抵抗行为。

我们在影片的末尾得知,在最后一场戏里听到的安魂曲的曲谱已经丢失了……

是的,所有留下的只是我们在管风琴上听到的前奏。所以我让作曲家沃伦·埃利斯(Warren Ellis)——在姜戈的外孙大卫的同意下——根据那些前奏想象出了剩下的部分。是勒达把埃利斯介绍给我的,他和姜戈一样没有一个古典的背景。他和他的朋友尼克·凯夫(Nick Cave)一样来自于摇滚的世界。他很快就认识到了这个课题的精髓和挑战所在。我唯一给他提出的限制是音乐必须是来自管弦乐、人声和弦乐器的,因为姜戈是为这些乐器作的曲。

姜戈毫无疑问创作了一个更刺耳、无调性的谱子,没有那么抒情和有组织性。但同时,他喜欢神圣的音乐……但这不重要。重要的是这些寥寥无几的音符激发了另一位音乐家的灵感。

你作为制片人和编剧有丰富的经验,但这是你第一部执导的电影。是什么让你想做导演的?

我已经考虑过很多年了。作为制片人和编剧,让我愈加激动的是那种艺术的创作。所以做导演是一个自然的符合逻辑的进化过程,当然对于我来说这经历了一些时间,但我认为我们每个人都有自己的节奏。我只是需要找到合适的项目来完成这个跨越。当我开始写《姜戈》的剧本的时候,我对这个项目的热情让我想去执导。重要的是要理解并讲述姜戈的故事,找到我与他有交集的那些私密的内容。我不是吉普赛人,战争期间也没有我,我不是一个吉他手,我也不是一个天才……但对他那个时期没有焦点、受约束的生活和他无法把握的神秘的艺术抱负之间的冲突,深深地打动了我。对他音乐的信念是他为数不多的可以把握住的东西,而当他深陷泥潭、直面周遭发生的灾难时,是艺术让他继续前行。还有爱……

影片的名字已经在很多电影里用过了……

是的,有昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的那部西部片,那是翻拍自塞吉奥·考布西(Sergio Corbucci)的。但塞吉奥那部片取名姜戈是为了向姜戈莱恩哈特致敬,因为他是姜戈的崇拜者,而且他那个牛仔角色也有一只受伤的左手。在吉普赛语言里,姜戈的意思是:“我正在醒来”或者“我正变得清醒”。我喜欢这个双重含义:我可以用音乐让人们醒来,同时让自己清醒。鉴于我们的角色确实在影片里清醒过来,我忍不住用这个名字!

| 来源:柏林电影节媒体资料