「十分明顯地,[當刻]同時在此處和彼處,而我所稱的『我的現在』是一隻腳踩在過去,另一隻腳踩在未來。」

——亨利.柏格森『物質與記憶』

安哲羅普洛斯慢嗎?十年前在一場東京的研討會中,知名的影評人強納森·羅森堡(Jonathan Rosenbaum)也對小津安二郎提出一樣的問題,小津慢嗎?我們知道這個問題只是種修辭,不論是從鏡頭的平均秒數或劇情的張力塑造上,他提出了各種證據證明小津在量化分析下,很難說他是一位「緩慢」的導演。(請參照包德威爾David Bordwell的專書:《小津和電影詩學》(Ozu and the Poetics of Cinema), 此處可下載)

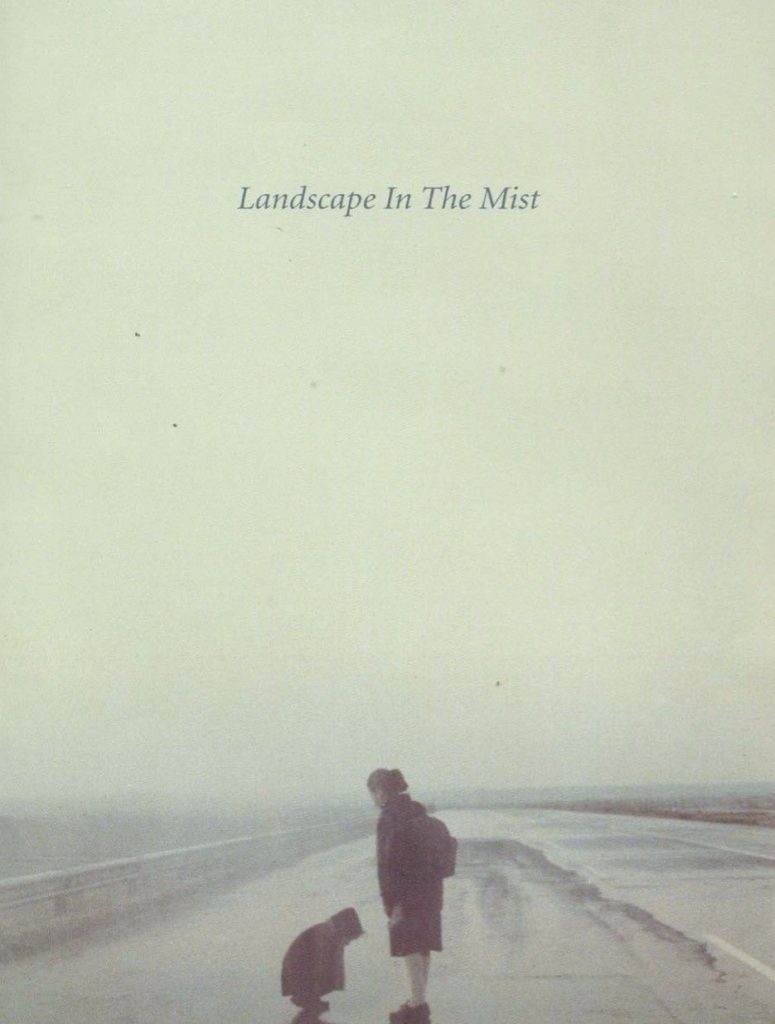

回到安哲羅普洛斯的主題上,他慢嗎?比起史特勞布夫婦(Straub and Huillet)、基阿洛斯塔米(Kiarostami)、塔可夫斯基(Tarkovsky)慢嗎?甚至可以說「慢」似乎成為現代電影的某種特徵,以德勒茲的詞彙來說,在義大利新寫實主義之後感官動力機能的斷裂,讓影像或蒙太奇再也不是順時的組成,連接的影像再也不是上一個影像的結束或下一個影像的開端。新浪潮之後,電影進入「現代」,進入時間-影像的時代。而現代電影所帶來的困惑與疑問常常讓觀眾搞不清楚狀況:為什麼高達的《法外之徒》(Band of Outsiders)中的主角們突然就跳起舞?為什麼《賴活》(Vivre Sa Vie)之中的男主角突然看起波特萊爾翻譯的愛倫坡?或是在塔可夫斯基、甚至晚近的蔡明亮中一個鏡頭要固定在某處這麼久?這些問題有著各式各樣的解答。但比起塔可夫斯基流動的物質性觸感、史特勞布的音畫對位辯證、蔡明亮以長鏡頭蓄積情感張力,開頭的設問其實肯定筆者認為這位希臘的詩人導演一點也不緩慢,原因在於安哲羅普洛斯電影中長鏡頭層次的細膩與安排,在這二十年來,仍無人可出其右。本文便是想要藉由《霧中風景》(Landscape in the Mist)中從46:30秒到52:40秒的一個長達六分十秒的傑出長鏡頭來解析安哲羅普洛斯的凝視。(此時間是以台三版的為準)

首先大概還是得稍微闡述一下劇情,這場戲是在亞歷山大在餐館遇見《賽塞島之旅》(Voyage to Cythera)中的老人拉小提琴、然後晚上在路上撿到幾近空白的霧色底片之後,在再度上路找到那輛維拉被強暴的卡車搭便車之前。我們甚至可以這樣大略描繪出劇情的大綱:

踏上旅程-火車-被抓到之後與叔叔的會面,下雪-火車-在公路與城鎮中漫遊,偶然看見新婚夫婦-遇見奧瑞斯提斯,餐館,撿到底片-與流浪藝人的會面-公路,搭上便車-餐館的爭執-維拉被強暴-火車,公路-與奧瑞斯提斯再度相會,海邊的舞蹈-流浪藝人賣出家當,直升機與雕像的手,摩托車市場-體認到奧瑞斯提斯是同性戀,舞廳與別離-火車站裡向別人要錢,唯一一次安穩的火車之旅-划船過河,一幅霧中的風景

安哲羅普洛斯說這部片是個讓人走入生命開端的旅程。在旅途上我們將會看見美麗與毀滅。從結構上看來,本片的這個段落便是兩個孩子從美麗(底片上那霧白的巴洛克式凝縮),走向童年幻夢的毀滅(維拉被強暴)的一個關鍵。整部片在這個段落前的部分,充滿著某種輕盈、踏上旅程的雀躍感,雖然中間被叔叔揭露一個真相,但由雪景、新婚夫婦、餐館到撿到那幾張底片這裡,主角們都還保持著活力。然而後段維拉被強暴、流浪藝人的戲服拍賣、舞廳裡對奧瑞斯提斯的幻滅,使歷史與現實的枷鎖一個一個套上主人翁身上。由這個段落當中間點時,我們就能畫出一個《霧中風景》漂亮的結構圖(後面的附註是段落的情緒調性):

出發-叔叔,事實的揭露(惡)-雪景(好)-新婚夫婦(好)-小提琴與底片(好)

與流浪藝人的會面-強暴(惡)-家當拍賣(惡)-奧瑞斯提斯的幻滅-(惡)-好心人援助(好)-終局

點出這個段落在結構上的重要性後,要引入的第二個元素就是以自身影史出發的互文性。安哲羅普洛斯在電影中很喜歡創造出平行宇宙的氛圍:

從亞歷山大的主角名貫穿《賽塞島之旅》、《亞歷山大大帝》(Alexander the Great)、《鸛鳥踟躕》(The Suspended Step of Stork)、《霧中風景》等片,而維拉在《賽塞島之旅》中同時也是亞歷山大的妹妹,然而《賽》一片卻像是《霧》的逆向思考:如果我們追尋的父親經過幾十年後回來了,該怎麼辦?同時,拉小提琴的老人在餐館中出現,是不是史匹羅某種穿越時空的流浪,讓亞歷山大早在幼時就見過父親一面?(年齡超現實的操作手法上,在《永恆的一天》(Eternity and A Day)中的亞歷山大穿越當刻與過去之中有著更明顯的表現。)

另外一個互文性的描寫出現在《尤里西斯的凝視》(Ulysses’ Gaze)中對霧的言談中流露出來,霧氣在《尤》一片當中有著節慶的氣息,因為其帶來了停戰,卻也不全然是一種美善的象徵。前文提到的巴洛克風格套用在這裡的意思即是霧中看不到的風景,沒有描繪出的景色,並不代表不存在,這樣以霧氣、又或是被隱匿起的人物,創造出一種「框內的框外」。同時這樣的凝縮也讓我們得以一瞥安哲羅普洛斯眼中的時間長河。(《霧中風景》、《尤里西斯的凝視》都有類似的場景處理)

第三個關聯是這個流浪藝人團是從《流浪藝人》(The Travelling Players)就以來,奮力地想要將《牧羊姑娘戈爾芙》(Golfo The Shepherdess)這齣在古希臘極為流行的浪漫悲劇演完,但一再的被打斷。在《流浪藝人》當中,所有角色的名稱都來自於埃斯庫羅斯(Aeschylus)的《奧瑞斯提亞》三部曲中 (Agamemnon, Choephori, Eumenides),由流浪藝人的漫遊帶出希臘各處戰亂的情況。在《霧》當中的這個鏡頭,流浪藝人沒來由的在攝影機的巡視下扮演著希臘在二十世紀戰亂中的各種「人稱」。雅可慎(Roman Jakobson)曾說電影中沒有隱喻(metaphor),只有轉喻(metonymy),如「手如翅膀般拍動」這樣的修辭,在電影中只能靠兩個鏡頭的剪接來達成。但是他誤會了一形式主義美學,不就強調兩個鏡頭加在一起所產生的新意義嗎?六零年代後,高達也體認到這樣以語言學方式主導電影的不足,場面調度也能夠起著像剪接一般的效果而跳脫語言學的窠臼,如高達所說:「…蒙太奇,就是相互關聯。」回到歷史人稱的問題上:安哲羅普洛斯透過一連串的演員將一段段歷史凝縮為舞台上的一句句台詞(我們甚至可以說這一段落就是《流浪藝人》的凝縮),但又借著一個演員鄰接著另外一位的手法產生一齣希臘動亂史的隱喻。

從對各種文本的互文性來看,《牧羊姑娘戈爾芙》本身就是一個浪漫悲劇(好女人跟壞女人爭一夫,壞女人獲勝,但後來男子體悟,回去找好女人,然其已飲鴆身亡),《奧瑞斯提亞》的悲劇性更強,這兩齣劇已經定下之後段落的調性。將浪漫悲劇放在這個段落的原因也是此劇象徵了維拉對於愛情(還有之後的性)的啟蒙。當鏡頭轉到第一個一百八十度時,椅子上的老婆婆呼喚著女孩,說一個漂亮的小孩頭髮怎麼能這麼亂呢?讓觀眾開始注意到維拉的女性特徵,也間接預示後面有關強暴的段落。

形式上,除了三百六十度的旋轉鏡頭以外,景深也是一項重要的元素:

演員站的各種層次同時也帶出角色的情感強度,如常常穿越鏡頭的黑衣女演員就強掉了一種焦慮感,大多以半身鏡頭出現。團長在排演被打斷之後,跑到前景補妝,以畫面面積來看,看起來對其他團員佔著壓倒性的優勢。最特別的是,打斷排演的那輛轎車是不知不覺的在遠方出現,頗有命運悄然而至的興味在。(至於結構上完美的對稱,請參照附錄的擷圖分析)

在附錄的擷圖分析中,我們可以看到攝影機的視角/主角的視角/間接自由論述(free indirect discourse)間的辯證關係。一開始的鏡頭是停在兩位主角上,接著鏡頭比人物移動的還快,往右橫搖以後,演員就開始進行類似內心獨白的聲明,畫面空間中充斥著五十年戰亂中分裂的意識,直到畫面六為止角色才重新進入畫面當中。但鏡頭並不等待他們,在小孩子跑向老婦人之後又繼續巡行,將觀眾的視角代換至劇場的觀眾,各個意識在此統一。此景結束以後,鏡頭繼續往右橫搖,我們看到聚集起來的演員又散開地、櫛比鱗次地走向大海。最後,鏡頭停在兩位主角望向他們。在這裡使用長鏡頭為的就是凸顯兩位主角在場與不在場的辯證,因為長鏡頭的畫面延續性更可以強調出角色其實在場,但只是鏡頭沒有看到他,像是巴贊所說的:「電影是我們開向世界的一扇窗子。」

這樣的凝視讓我們想起安哲羅普洛斯一九九五年的《尤里西斯的凝視》,他的凝視從《賽瑟島之旅》,或是甚至更早的片就開始。這也是為什麼他在九五年要再度去重拍史詩奧德賽,在詩人一次又一次吟唱他的論述與事項之中,我們分不清楚誰是尤里西斯、史匹羅(賽瑟島之旅、養蜂人、悲傷草原)、亞歷山大(亞歷山大大帝、霧中風景、觀鳥踟躕、永恆的一天)與安哲羅普洛斯本人,因為她們的視野如同上段所分析的那樣,再也沒有必要去區分主觀/客觀的鏡頭,最終達至間接自由論述的境界。他曾在1947年被捕入獄,他因對革命感到無聊而穿上那破布。也因如此,安哲羅普洛斯便成希臘的發聲著,以他無可辯駁的悲天憫人氣息漂泊在希臘的諸城邦之間,像吟遊詩人般敘事。

最後,回到開頭那句柏格森。德勒茲在他《電影二》(Cinema 2)所稱讚的就是這種時間-影像。歷史的論述不只要將此時當刻放置進歷史的澎湃洪流之中,我們應當有另一種思維方式。將時間的澎湃洪流、過往的記憶凝縮在一點當中,過往面將同時存在在當刻,並向未來開展。時間-影像並不是時間,但它呈現出時間的雙重方向,因此讓我們看到的只是時間。從轉喻到隱喻,我們或許可以說安哲羅普洛斯呈現出一種詩學-影像。

最後,我們聽到亞歷山大夢見父親,接著他們啟程。