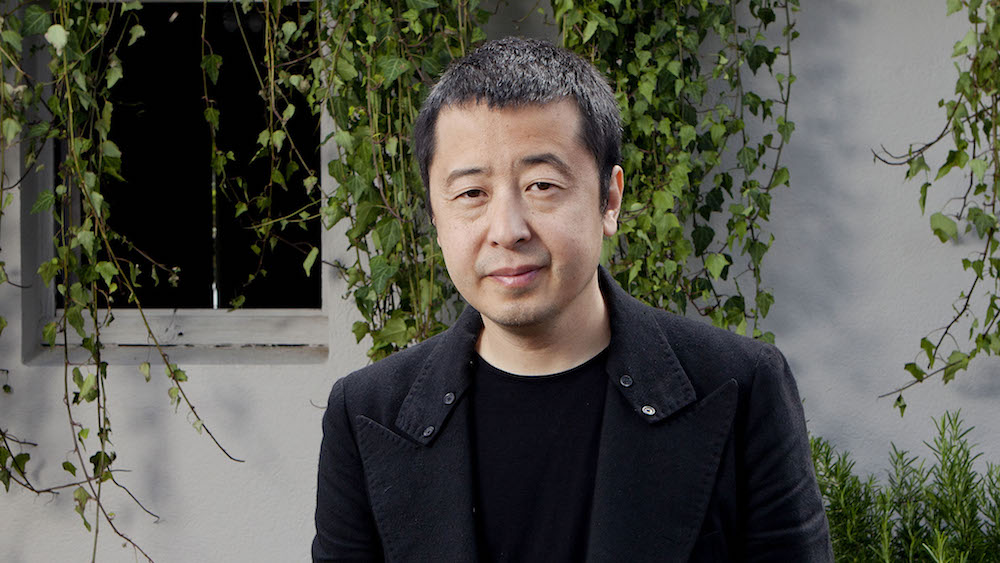

对于贾樟柯来说,这是个忙碌的十月。釜山电影节刚刚开幕,《时间去哪儿了》昨日上映,而月底举办的平遥电影节,也把 2017 当做“平遥元年”。

从《小武》到《任逍遥》,再到《天注定》,他的目光总是着眼于最真实、最具有普遍性的中国故事。他的新片《时间去哪儿了》,金砖五国的五位导演,不同的单元,平和、震撼或是感动,时间在不同的国度会生长出不同的概念,也使人更想去了解影片的背后。

10 月 15 日晚,贾樟柯做客大象点映,与网友们共同进行了一场对话。单读的编辑也参与交流并整理了部分问题。在贾樟柯的眼中,时间是囚禁现代人的枷锁,也是改变命运的节点。更多的,他谈到了有关《逢春》、有关故乡、有关灵感来源的种种。

时间观是我们时代的枷锁

这次电影的主题是《时间去哪儿了》,您如何理解时间与电影的关系?

贾樟柯:电影就是时间与空间的艺术。我自己第一次非常深刻地理解到这一点,是跟算命先生有关系。有一次和一个算命先生聊天,他就跟我讲,为什么要算人的生辰八字。因为命运都是埋藏在时间点上的,改变时间,就可以改变命运。因为有时间,所以有了叙事,因为有了时间,所以才有命运的呈现。

时间这个主题带给您最大的感触是什么?

贾樟柯:面对时间主题,个人会有一些伤感,一说到时间,伴随着衰老、年龄的增长。就像加缪曾经说过:唯独衰老是不可医治的一种病。我就在这样的一种心境里面开始写《逢春》,但是写到后来发现我自己的心境有很大的变化。

我每次拍电影首先是被一种人物形象所感染。在《逢春》里面,我一直想拍这样一组人物,一男一女,他们的年龄到了一个生育的临界点,女主角再努力一下也可以生个孩子,如果再犹豫一两年可能也就错过了最好的生育年龄,就是在这样一个急促的、必须作出判断决定的一个临界点上,处于选择中的人他们具体的疑虑是什么,这些是我感兴趣的。

另外当时我的很多朋友,他们的年龄也到了这样一个临界点,他们都在热烈的讨论家里面要不要再生一个小孩,他们的讨论当中可能就会有很多的幽默,或者说很多令人伤感的幽默。在写作剧本的过程当中,我发现时间确实是一个客观的东西,就看我们人怎么样去面对它、理解它,所以在写完剧本之后,我想起了王勃的那句诗,就是“东隅已逝,桑榆非晚”。

您觉得时间观对于现代社会很重要吗?

贾樟柯:我觉得时间观,是让人体制化的一种东西。因为在过去的农业社会里,社会组织没有那么严密,人们都是很自然的在这个土地上生长。随着一年四季缓慢的变化,安排自己的生产,随着日出日落安排自己的生活。那么进入现代社会之后,有明确的时间概念,他给你的生活、工作、报酬、劳动的福利,很多东西,根据时间来规定起来。从这个角度来说,人从这个时候开始被体制化了,时间观是体制化的重要的手段之一。

五个国家面临相似的问题

这部电影是由金砖五国的五位导演共同拍摄的,您如何评价这五部短片?

贾樟柯:五个故事虽然完全不同,但传达的其实都是豁达的时间观,对生命的感受。

巴西导演的故事讲的是:只要记忆在,过去都不会消失。只要有爱存在,未来就会延续。我很喜欢这位导演把一个故事娓娓道来。他并没有选择使用短片的手法,而是在短短二十分钟的时间里,从容不迫的用长篇的手法讲述了一个故事;俄罗斯的《呼吸》,短小精悍,很浓缩。是最具有短片特征的一部影片,具有强烈的戏剧性,能感受到俄罗斯传统戏剧的底子。南非的话,我很惊异于他用了科幻的方法。印度的是《孟买迷雾》,实际上我自己对印度没有特别深刻的印象,我只是觉得色彩很浓烈,宗教气息,神神怪怪的。但是这部影片拉近了我和印度的距离。

五个国家生活太相似了,面对的问题也太相似了,这也是我们能在一起拍摄的原因吧。

您拍摄的单元叫做《逢春》,二十分钟的内容,拍摄过程会很仓促吗?

贾樟柯:逢春虽然只有二十分钟的时间,但是也耗费了我大量的精力。从去年秋天写剧本,今年春天开始拍摄。我个人内心的准备是比较从容的,在我的理解中,时间是一个很中性的东西,也是很客观的。时间可以让陌生的人相爱,也可以让相爱的人冷淡。我拍摄的过程中比较放松,也使得《逢春》更具有小品化、幽默感,更具有体感在里面。

《逢春》的灵感从何而来?

贾樟柯:《逢春》是讲一个二胎的故事,一对夫妇想生一个二胎。我最先被这个话题吸引,反而是两个小朋友在聊天,因为这两个小朋友都是家里的独生子女,他们在聊,辩论的很激烈。就是有个弟弟或者妹妹,生活会怎么样,会不会更好?我听的很入迷,这样一个涉及成年人的选择问题,实际上连小朋友都被惊动了。确实是比较全新的一种可能性,就是这样的故事,它让我觉得很想去拍,很打动我。

《山河故人》与《逢春》的男女主角都是梁景东和赵涛,您觉得这两部片子演员在表演方面会同质化吗?

贾樟柯:他们俩在《山河故人》里跟《逢春》、跟《时间去哪儿了》之间,区别还是蛮大的。因为在《山河故人》里面,两个人分开了,最后没有结婚。在《时间去哪儿了》里,两个人不仅结婚,还有一个女儿,还要讨论再生一个女儿。时间的主题,我觉得还是有所区别的,因为《山河故人》过程里面用了那么长时间来讲述,这个几个年轻人的情感生活变化,更主要的是在讲人是如何被时间雕塑。

在《时间去哪儿了》里面,仅仅是一个时间关口,在这样的时间关口,让他们决定要再生一个孩子的过程里面,讲他们如何停下来看一看。在反思两人的情感时,实际上已经挺陌生的了,时间上主题还是有些区别的。

您和其他四个导演合作有什么特别的感受吗?

贾樟柯:我第一次作为一个监制,和其他四个国家的导演来合作。作为监制,我觉得感觉更强烈,因为我们的关联首先建立在共同主题的寻找上。这次我们找了很多主题,也有空间的设置,我们曾经想过一起来拍火车;也有年龄的设置,我们曾经想过一起来拍一个关于18岁的故事。当最后当《时间去哪儿了》这个主题出来以后,几乎所有导演都非常兴奋。

那接下来具体的拍摄和跟进,我一开始很难拿捏角度。因为其他四个导演都是资深的大师级的导演,最重要的是让他们完全忠诚于自己,非常放松,非常自由的去做。所以我们的主题确定之后,更多沟通的是技术、格式的问题,最后毕竟要把它合成一部影片,从声音系统和画面的规格都做了一些约定。但是处理具体的故事内容都由导演自己去完成。

我最难忘的是我觉得五个导演都对自己的工作有着超高的要求。巴西导演的短片小样寄过来以后,我还没有看,他马上就给我说,你先不要看,我还要再更新一版。他在调整字幕,就很微妙的一些地方还在继续调整。然后比如说南非导演,他提供给我们一个很长的清工作人员清单,他一直在提醒我说不要删掉其中的一个人,因为所有的人都为这部电影付出了努力。确实是高度的专业化,高度的对电影共同的爱,大家共同的各自对工作负责。

山西从来不是灵感的来源

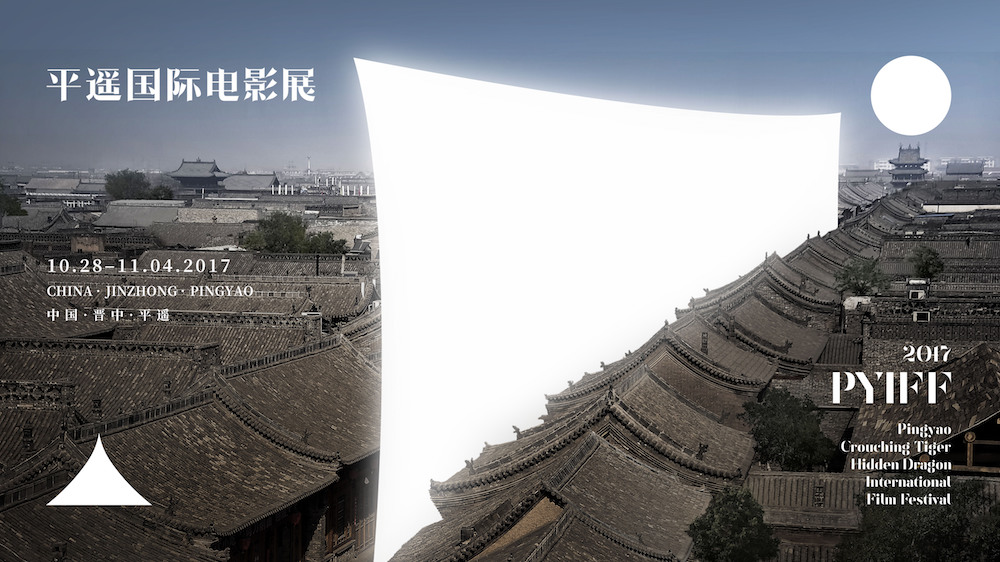

可以介绍一下平遥电影节吗?以及您为什么要把《逢春》的拍摄地点选在平遥?

贾樟柯:平遥影展现在正在积极筹办当中,10 月 28 号就会开幕。平遥影展主要有以下几个单元构成:

一个是“卧虎”单元,这个单元主要是年轻导演的一二部,是作者类型的影片。

第二个单元叫“藏龙”单元,主要是年轻导演的类型电影,会有恐怖片、枪战片、喜剧片,这样一些有类型创造力的影片。

第三个单元叫“首映”单元,主要是一些资深导演他们今年的新作,包括北野武,包括今年获得戛纳电影节最佳影片金棕榈奖的影片。

还有一个单元叫“影展之最”,会选择今年在各大电影节的作品。

我们还会有一个“回顾展”单元,今年是法国类型电影大师、警匪片之父梅尔维尔一百周年诞辰,梅尔维尔一生拍了一部短片, 13 部长片,我们会在平遥放映他的十部影片,算是第一次国内比较完整的梅尔维尔的回顾展,办这样一次回顾展也是和我们平遥影展的定位有关,因为我们除了关注年轻导演,也非常关注对电影史的梳理。特别是近几年中国每年都拍摄很多的商业电影、类型电影,梅尔维尔会给我们一个启发,就是在类型电影中如何成为一个作者,如何给类型电影带来创造力。

我们还有一个单元叫做“中国新生代”,这个单元的片目还没有公布,中国新生代我们会选择本年度崭露头角的年轻导演的作品,也主要是一二部。

总体上来说平遥电影展就是聚焦在两个方面,一个方面是非西方电影,我们选择的除了一部分西方电影之外,主要是南美、东欧、亚洲和非洲这样一些地区的影片,另外一个是聚焦在年轻导演的作品。

我觉得这个故事应该发生在北方古老的城市。平遥古城的,在我的老家,她有 2700年的历史。这样一个内陆的古城,我觉得他的故事是可信的。

您为什么很钟爱方言表演?

贾樟柯:我确实非常喜欢方言的表演。演员在使用方言表演的时候,比较配合我导演的方法。我很多时候在拍摄时,台词并不是很固定。我的剧本基本只有一个大致的框架和方向,更加仰仗演员们用准确的语言去呈现出来。语言本身是最鲜活的,最不假思索的一种感觉,才会有感染力。另外方言有很多古语的烙印在里面,比如广东话和陕西话。古语经过多年锤炼,表达的准确性是普通话无法比拟的。

所以我一直在用方言,但是我并不希望他成为一个标签。只是作为我个人来说,它跟我的导演方法结合的比较好。

听说您已经搬回老家居住了,可以讲讲其中的原因吗?

贾樟柯:搬回老家很久了,其中有一个问题却确实是雾霾,但更多的是想让生活改变一下。确实,在一个行业里面、城市里面、固定的朋友圈里面生活的时间长了,会有一种惯性。但我们是不是能够摆脱这种惯性,我想试一试。如果回到老家,我觉得最主要的是能够跟亲戚啊朋友啊,建立更多的联系,能够有更多的亲情的生活。

在城市里面朋友比较多,亲戚就比较少。我们在老家这是一个很大的家族,有很多兄弟姐妹。近20多年,疏于联络,现在回去能感受到日常世俗生活的魅力跟美感。同时生活也变的规律,有充裕的写作、阅读时间。在北京工作是很方便,但是工作之外的时间成本比较大,在我家就比较安静,特别像中学刚毕业没考上大学时候的状态。

山西对于您来说是灵感的源泉吗?

贾樟柯:我一直在拍山西,新电影《江湖儿女》也是在山西大同拍摄。我觉得拍山西,并不是山西有什么特殊的特别的地方,而在于山西的普遍性,特别是在山西汾阳,我的老家周边。所有的一切,跟其他地区都差距不大,中国的每个地方现在都很同质化。

对我来说搬回老家住并不是想找到灵感,你只要留意自己内心,在哪里都能找到灵感,我搬回老家确实是因为我想回到生活。比如说我现在很喜欢参加朋友家的婚礼,很喜欢参加过寿这样的喜宴。然后那么多朋友在一起聊聊天,吃吃饭,喝喝酒,聊聊家常,实际上回去就是想过这样的生活而已。

突破是创作的对立面

您如何看待中国电影的大环境?

贾樟柯:关于中国电影的大环境,我个人思考的并不是很多。我在电影工业里工作了19年的时间。我理解的所谓大环境,实际上是每时每刻都在变化的。更重要的是作者本人对自己的了解,对自身的坚持。无论环境怎么变化,作为个人,你最想表达的是什么,最想用什么方式表达?我们这样特别个人化的表达,如何能够在环境里面存活下来,这是两方面的原因。

就我个人来说是非常强烈的表达欲望,非常强烈的想把电影拍出来的欲望。在茫茫人海中,总是能找到志同道合的人,这个志同道合的人,也包括投资商,合作伙伴。我觉得个人在其中变得非常重要,所以,大环境当然有某种促进作用,或者某种限制,但是人也要有主动性。

您觉得每部电影都有突破吗?

贾樟柯:关于突破的问题,我觉得有点像我刚才回答的那个关于中国大环境的问题。我并不觉得一个作者要有很强烈很主动的突破意识,因为一种放松的写作、拍摄状态很重要。我们的创作是针对自己内心的感受的,是针对自己每时每刻情感的变化的,当然这个情感的变化,有很多外在的、时代的、社会的影响,但是他最终是自己内心深处的一个情绪的需要,是自然生长出来的东西。

所以太过主动的想突破,这种突破自我的创作方法,无形中把自己放在了对立面,然后突破本身变成了写作的重要的起点跟理由,这就本末倒置了。而所谓的突破应该是在不知不觉中,自然的呈现出来。

之前看过一篇报道,说很多拉美人除了知道北京、上海还知道汾阳,就是因为看过您的电影,您觉得为什么您的电影会在拉美这么受欢迎?

贾樟柯:有一段时间去拉美挺多的,但主要是在巴西和阿根廷这些国家。我也发现了一个很有意思的现象,就是在我所有的影片里面,在南美最受欢迎的是《任逍遥》,后来我也在想这个问题,为什么任逍遥讲述了两个十八九岁矿区的年轻人,他们的一个相对狂暴的青春影片会在拉美有这样的共鸣与呼应。我觉得确实还是这两个地区,可能某种程度上现实给年轻人带来的感受有一种相似性。

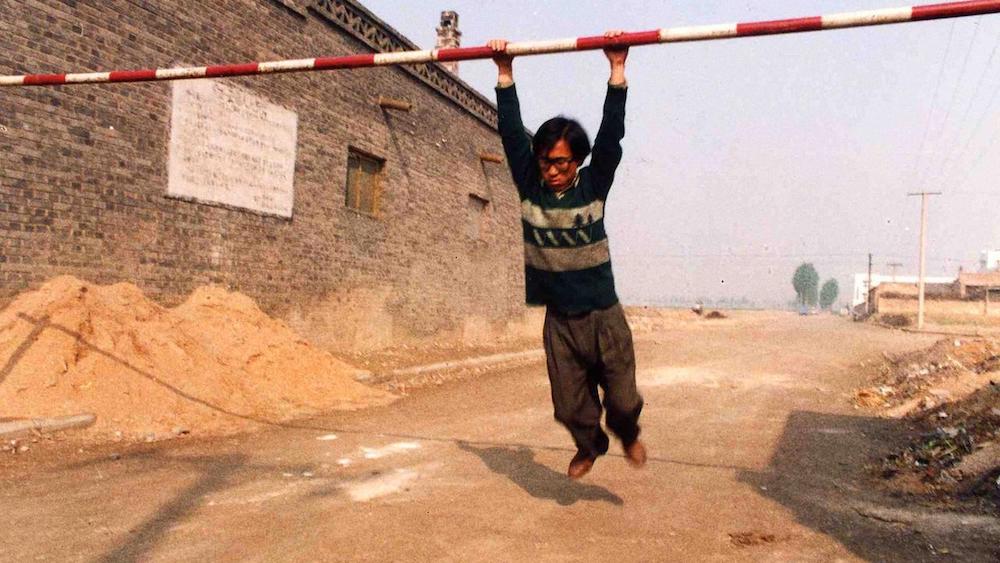

从业十九年来,您印象最深的是什么?

贾樟柯:我觉得我还是最难忘的,还是在拍《小武》之前,我以前也讲过这个故事。拍《小武》的时候,还是胶片拍摄,我们决定用16毫米的胶片拍摄。但是当时的钱很少,我们就去了北京的柯达公司来订了胶片。但我们去付钱的时候,柯达的经理问我们,以为我们要拍一个短片。我回答说其实我要拍一个长片,他一算那个片比只有3:1,他就很担心我们能不能拍完。我也只能说那就这样了,就尽量吧。当我从柯达营业室出来的时候,经理追了出来,他用他自己的钱帮我多买了十本。我们是萍水相逢,然后他给一个学生,想拍电影的人自掏腰包买了十本胶片。我觉得这是我以后遇到什么困难都不会放弃,都有信心的理由。

《十三邀》里面您说现在对物理、对 VR 感兴趣,这些元素以后会在您的作品中有体现吗?

贾樟柯:目前我还没有拍这种电影的打算。这两年对科幻的东西感兴趣,但是我目前还没有想法去拍一个真正的科幻电影。但是对其中的一些问题,比如人跟宇宙的关系,这些理解,都开始出现在我的剧本里面。我 11 月正式拍摄的《江湖儿女》中有一个很有趣的人物,他是一个乡村的科幻爱好者,乡村的天体物理学家,有一点我的影子。

对于电影新人,您最想说的是什么?

贾樟柯:19 年前,我也是一个电影新人,我也从一个喜欢电影的学生慢慢的从事电影工作。我觉得电影确实很像修行,所以在这样一个长时间的修行的过程中,不要着急,不争一时一地,就像长跑一样往前走就好。