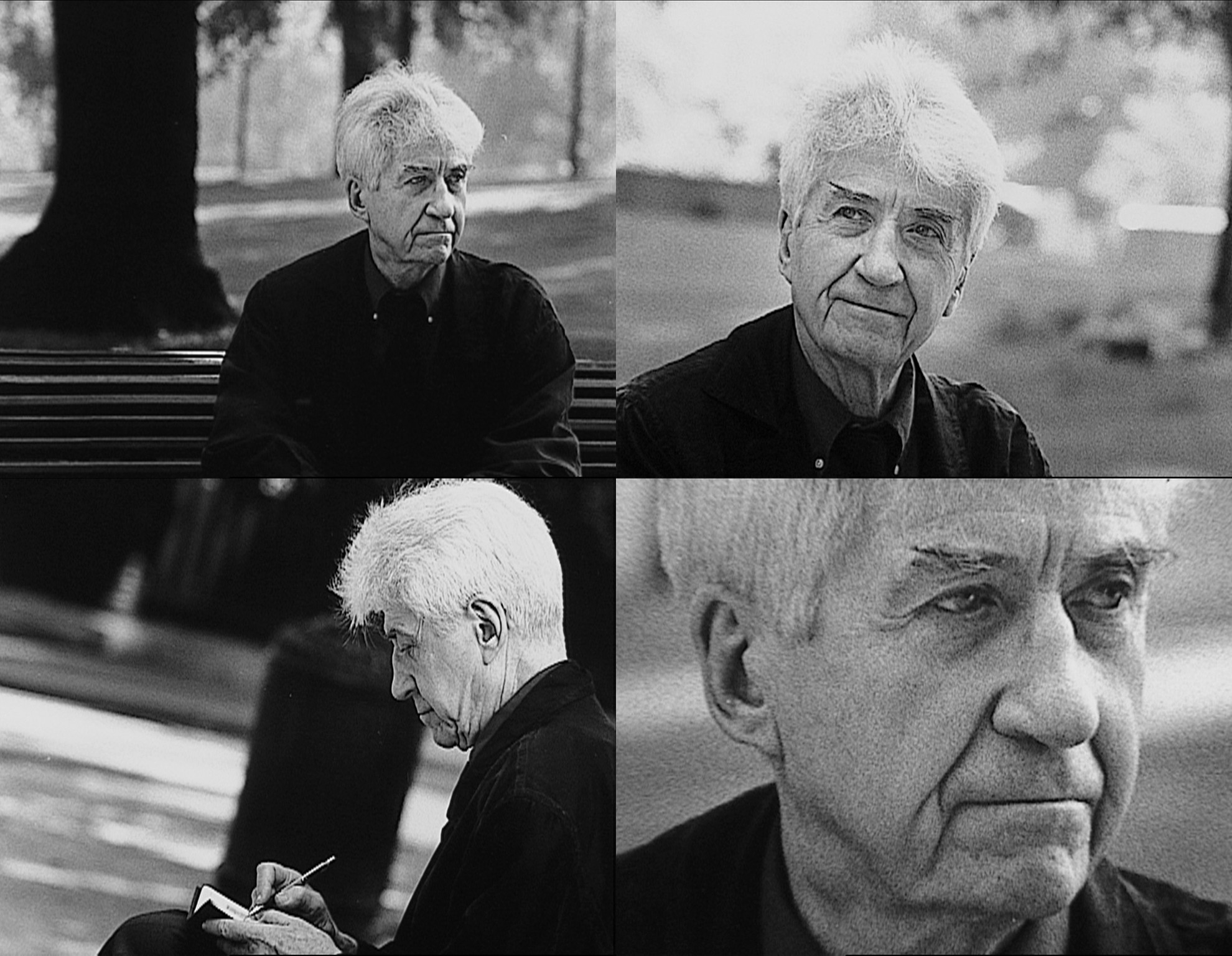

看到A小A在脸书上放了张两年前他去坎城采访时拍的雷奈照片,由于既没看到微博刷屏亦没看到豆瓣、脸书有人报导,心想,「该不会……」,然后立即给他留言说「好嚇人,突然來張雷大師的照片,最近看『RIP』看怕了……」结果却真的是雷奈过世了。对我来说,应该算是一张清单的失落:「最顶尖导演的清单」,如今在世者已经空白。

犹记得A小A当时有机会去采访,他将唯一能提问大师的机会让给了我,当时他在采访前透过豆瓣问我说有没有想问大师什么问题,我只是有点炫耀地说「新片片名似乎遥相呼应了《广岛之恋》开头时的对话,是否有什么联系?」没想到,大师的回答让我有点在意:「我没想过这层关系,但如果我知道拍这部片会让观众想起我以往的作品的话,那我就不会拍了。」(大意)其实这个回答多少有让我反省了一下(不过后来当我有机会去访问哪个导演,好像依旧会犯这种毛病),我原意不是要让大师有这种……感觉。并且,后来有机会看到《你们什么都还没看见》时,发现影片本身确实一点都不会让人想起《广岛之恋》,倒是在形式上有一点点《去年在马里昂巴》(但只有一点点)和一点点《通俗剧》和《吸烟/不吸烟》(也只有一点点);内容上则什么都不会联想到。这确实是大师的一部崭新作品,就像他前一部《疯草》以及更前一部《心》。说道后两部片,在2009年末,第一次看《疯草》是「裸看」的,几乎不太清楚故事的架构,但却因此更能专注在画面与声音,觉得是一部非常「新」的、「年轻」的影片。当时还和朋友开玩笑,大师如果就此打住,那么盖棺作就够好了;无奈,隔年看到有字幕版,反而觉得没那么好了,大抵是因为故事有点不讨喜,毕竟自从《去年在马里昂巴》从它稳坐了七八年的MY-TOP1宝座落下来之后,我对故事的依赖已经更大了。结果换来了三年后更纯粹的《你们什么都还没看见》,以及据说也很不错的真正遗作《纵情一曲》──就算大师未殒落,它一样让我非常期待。

现在,虽然有点艰难,但我试著捕捉一下雷奈在我学习电影这个过程中所留下的痕迹。《去年在马里昂巴》直接影响我决定学电影,这个故事我应该说过很多遍了。不过,我没透露的是,在此之前,学电影的心已经在萌动了。先是布纽尔的《黄金时代》给我带来一点震撼(当然看更多遍的《安达鲁之犬》也有一定影响力),然后是维多的《阅兵大典》美得让我想多看些老电影,再来就是高达的「《芳名卡门》事件」多少让我有点心有不甘;甚至看完《秋刀鱼之味》完全没有感受到它的美好并且被恩师挖苦「你看不懂」都没什么感觉,直到《去年在马里昂巴》引爆了探索电影的小宇宙。且我多么感谢这次的爆炸,即使十几年过去了,我的电影研究之路走得并不顺遂,且为我的人生带来许多狂喜与大悲,但这件事毕竟让我有别于芸芸众生,只因我因此懂得欣赏电影这个美好但奢侈的艺术。于是每当我遇到了瓶颈,对电影的热情有了一些动摇时,我总会回头看看《马里昂巴》,哪怕只是看几眼都好。辛意云老师在课堂上表示过他不喜欢《马里昂巴》,但却仍鼓励学生去看看它的形式,而我向老师表达我对这部片的热爱,他只说「因为你是形式主义者」,为何不?直到现在,我的电影书写──不管针对什么影片──始终是从一个形式出发。只是说,人们从文学中感受到的、对内容、对情感的认识,我是从电影中,花了数年才慢慢体会到的,这才使得我对雷奈的爱不再纯粹,这也是为何,《穆里爱》后来在我心中的地位不断窜升。不过,跟小津、欧弗斯或者库斯杜力卡不同,除了《马里昂巴》外,我倒很少重看雷奈,只因雷奈(跟威尔斯一些作品一样)对观众是很大的挑战。

因此,假如「不明觉厉」曾在我身上发酵过,那么多数都跟雷奈有关。《马里昂巴》就不说了,夹带著对它的好感随后看的《广岛之恋》一样让我迷惑,随后几年陆续看到的,包括《战争终了》、《天意》、《穆里爱》、《生死恋》等,都一部接一部让我困惑:我没能看懂,但又不能说不喜欢。这种感觉很矛盾。我一看就能大概理解的雷奈作品,几乎都是中晚期的片,无怪乎我认识一些只喜欢他晚期作品的影评人──而他们谈电影鲜少谈形式;但我相信,中晚期的雷奈并没有放弃形式,只是用另一种方式去对待它而已。后来,经过几次实验,我恍然大悟(了一个明摆著的、三岁小孩都知道的道理):雷奈片必须在短时间内不断重看。为此,雷奈也有他自己的另一个策略,吸引观众反覆观看他作品的策略──绝美的画面。当然,雷奈的影像及剪辑构想也可能反映了当时的影像「语言」,不过按雷奈在访谈中提及当年在威尼斯放映的情况来看,当时的观众并不熟悉他的语言;然而放映到中间之后,观众转趋安静最後是敬仰,则完全可以回应我们刚刚提到的那个策略,美得令人心碎的影像。

《穆里爱》在我为了给导师的博士生带影片分析的课程时反覆看了几次并且查阅了一些资料,于是在2009年10月初我感觉我算是有点理解了这部片,并且在那堂课后一气呵成写的「观影导言」也才成为我写作生涯中最喜欢的文章之一;两年前(因为一些原因)撰写《广岛之恋》也才让我密集重看它并且也查阅一些资料和比对它与杜哈丝原作之间的差异,也才让我在写完那篇论文后,开始更深切地理解、欣赏这部片。至于《马里昂巴》在这十几年间重看过十几次后(还不算那种没看完整的重看,数不清次数)觉得已经够熟悉,乃至于反而从没有想过要为它写篇什么。倒是关于短片《梵谷》我都写过两篇小的心得笔记;但就像楚浮在给巴赞的《雷诺瓦》写的序那样:《马里昂巴》像是贯串了我所有雷奈文章──甚至是绝大部分的其他文章──因此像是所有雷奈相关文章都在丰盈对这部片的论述而已,这倒是非常有可能的。

因此我发现,我所有关于雷奈的文章,也总是围绕在一件不知道重不重要的议题:雷奈及其重要性的定位。昨天凤凰网的记者朋友给我发脸书消息时,问到我有没有写过雷奈重要性的文章,我第一时间想到的就是那篇《广岛之恋》,那是我当时就有自觉希望透过论述去挖掘的东西,结论其实也就是一句话,它甚至算不上结论,而只是去证实雷奈自己声明的一句话:雷奈用传统手法制造出现代性电影的样貌。其实真正的含意是说:雷奈确实如他所说,「没什么创新」,但他却用他的节奏、他的构图、他对物体系的新理解,「改造」了传统手法。所以它们看起来总是新的、像是一个新时代下的产物。我也试著透过一篇〈雷奈电影的戏剧性溯源〉(类似这样篇名)试著漫谈雷奈艺术本质其实仍在「戏剧」,这么一来就比较好理解,为何他中后期会偏向纯戏剧的改编与再现。一个艺术家越到他技艺成熟的后期所关注的对象,我觉得才是他真正的艺术核心──当然,前提是他要是一个真正的艺术家;而谁敢说雷奈不是呢?

因此,雷奈并没有背叛他的观众──我确实听到一些只喜欢他早期而不喜欢他后期作品的朋友这么说──而是他超脱了他的时代,进入自发创作的境界。这也是说,早期的他的创作,无疑是带有「策略」的──那时,毕竟是「作者策略」高张的时代。他顺应著时代的需要,进行了「开发媒材」的电影创作,而更早的那些短片让他有十足的能量去面对长片创作时应该去挖掘的可能性,他甚至不惜(与其他新浪潮导演一样)返回1920年代的前卫电影(法派超现实、俄派蒙太奇、德派表现主义)去寻找借镜。是在1968年的学运后,才让他离开纯形式开发呢?不得而知,但总之在他经过六年空档再缴出来的成绩单,是更政治化的《史塔文斯基》。只是我这人天生没有历史感,对于这部片讲的内容一点都进不去,倒是对于影片中,音乐与摄影机运动之间的互动,看得更仔细,这有助于我后来重看前期作品的理解。当然反覆看过几次《史塔文斯基》主要也在等待一个瞬间(这故事我也讲过好几遍了):沙夏捏碎香槟杯时滴下的血流过阿蕾特的白纱,渗进的血溶接到雪白的天空再下摇到送葬行列。这个过场镜头被恩师讲得十分生动,但我却始终未能亲睹它──所以到底是不是恩师的「完形」帮忙雷奈拍了一个转场?这事已经无法对证了,因为事实摆在眼前,目前流通的各种版本都没有看到这个镜头,我可是为了它至少重看了这部我其实在情感上并不喜欢的作品五遍之多。不过后来想一想,我几乎都忘了在哪里看到过雷奈谈《游戏规则》时,兴冲冲地说他跟其他的人一样看了15遍;我也大概能理解在那个艺术影院还不清场的年代里,恩师到了巴黎第一次看《马里昂巴》就在戏院坐了一整天重看了六遍的心理──直到多年后我才对一部动画片产生过这种心态。

因此尽管浸淫在大师的作品中也好几载了,直到自己领略他的美学之前,那种「不明觉厉」的错觉,其实也是很容易受到他人影响。犹记刚买到《我的美国舅舅》时的兴奋,当时还是台湾小摊买了大陆版DVD,再转制成VCD贩售的版本。无论如何,能看到终究是幸福,哪怕当时大概为了转制,VCD还把最开头的心跳切掉了半分钟。对於这部片印象当然仍是大好;但不久在恩师的课上听到恩师强调雷奈的「两次失误」,一次便包括了《我的美国舅舅》,理由是:将人与老鼠相比拟实在太过简单与任性。另一部则更是我锥心之痛,《我爱你我爱你》:在大学课堂上,恩师向我转述这部片有多么有趣。後来毕业开始工作後,更在网路上eBay之类寻觅它的踪迹,且也确实被我买到了一张……VHS转制的DVD。画质之可怕,字幕之模糊,多年後,在它出正式DVD之前,网路上流通的视频应该就是同一个。当时生吞活剥地吃下这部根本不晓得在演什么的片子。几年後,也就是恩师谈雷奈失误的那个下午,恩师就批评了这部片,理由是那「因为重复而消失的一分钟」又到哪里去了?简单来说,恩师对於科幻片抱以较为严格的眼光,这他自己也承认的;但重点是,他矢口否认曾经推荐我看这部片。总之,在很长一段时间里,这两部片都是被我冰冻起来的。事实上,在我准备解说《穆里爱》的那几天里,我重看了《我爱你我爱你》,也确实发现它的缺点,倒不是出於科幻问题,而是影片的手法,基本上重回了《马里昂巴》的一些基础,声称每部片都不愿意重复的雷奈,无疑已经开始重复自己了。我在想,即使没有1968风暴的影响,他势必要改变创作方性与策略了。

雷奈的80年代开始变得很模棱两可,在我的记忆中也是。《生死恋》我有不错的感觉,且德勒兹也强调了它的野心;但恩师却批评了它,使得我的立场也是摇摆的;《生活像小说》我唯一抱怨的是芬妮亚当的大脸,并对莎宾娜在片中的美丽非常难忘,可是却在日後很难回忆起它打动恩师且让恩师极力推荐的点是什么。倒是《通俗剧》异常地面妙与美好,比较属於公认的杰作,特别是开场安德烈长长的独白,以及摄影机不打扰的随侍,这才理解,为何多年後《爱美丽噗蓝的奇幻命运》会找来他当旁白。

我得承认,即使我真正不爱的雷奈只有《我要回家》和《别吻在嘴上》,但我也确实对他後期作品没能投入太高的热情,尽管我喜欢《吸烟/不吸烟》、《我们都熟的香颂》,也欣赏《心》,可是却没能再带给我狂喜的感觉,直到《疯草》、《你们什么都还没有看到》。不过这大部分的作品我都很少再有机会反覆重看了。对於雷奈的追忆,也随着到公司後,琐事、杂务占据心里,似乎也无力再接续。或许正如雷奈自己对死亡的看法:「从我们知道自己注定会死的那一刻起,只有忘记这个必然的出路,存在才能获得快乐。为了做到这点,明白到所有一切都是有限、暂时、转瞬即逝的,令我们的激情充满光辉。」(Virgohi21翻译)我对他作品的记忆也不断地在逃离我,但跟生命不同,我可以重看,我可以慢慢看,我可以加速看,总之,我可以调度我对他作品的种种印象与影像,直至与我的生理、生命进行同步。确实,在我有机会进行影像创作时,雷奈作品的节奏总是自然地附在我身上;因而後来我几乎因此放弃了拍片──既然怎么拍都是雷奈的廉价膺品,而这也是我笔名的由来:fake + Resnais = fa-nais。

在大师之死这天,我仍在处理另一个对於我电影生涯也有重要关键性的事件,我甚至没有时间好好拿出大师的片再品味一番。只能略微看上《去年在马里昂巴》、《吸烟》以及《战争终了》几眼,但那内心的激动还是这么轻易涌来。没错,我们不再有雷奈拍的电影了,但我们还有他这么多拍过的电影在我们眼前,我们已经心满意足。(2014.03.03)

附:〈雷乃的戏剧性之溯源〉

为了讲述戏剧的形式移植到电影中的情况,我想到了雷乃两部晚近的作品《心》以及《你们什么都还没看见》。关于前者,比较明确,首先裁减片头租屋戏,这场戏透过一个拱形屋顶的大房间被木头隔板分成两个小间,比喻了原片名所示的“心”,进而在所有场景都有人为将一个完整空间分切两半的设计。这些都是用来一方面保留戏剧的原貌,二方面也更精致地将改变后的作品主标题(从“公众空间中的私人恐惧”改成“心”)纳入影片呈现的形式中,并且因此在每一场戏互动的两人,在互动中却未能真正参透对方而产生了“最遥远的距离”──这跟单方面循环的心脏也是等同的。可是《你们什么都还没看见》要谈起来可就麻烦了,特别是如果要撷取影片中更复杂且深入地引用戏剧形式的段落,势必连简述基本情节都难。这只为了让听众了解到雷乃与戏剧之间的渊源──特别是其与歌剧之间的关系。尽管他是从中期之后的作品更多显露出与戏剧之间的亲密,事实上,雷乃与戏剧的关系还可上硕溯更久之前,哪怕不是曼妙的《世界的全部记忆》或纯粹电影/光的交响曲倾向的《苯乙烯之歌》,那么至少也是他的首部剧情长片《广岛之恋》中。

早前一次机会,跑去听了一位朋友的小演讲,这是一系列演讲的一堂,主标题似乎是要与戏剧有关,这位先学国乐,后学作曲理论的朋友,偷渡了自己的专业,将讲题订为“音乐中的戏剧与戏剧性”,当他谈到戏剧主要在巴洛克时期进到音乐中得以复兴,并因此发展出由抒情的“咏叹调”与叙事的“宣叙调”交错推陈的形式,其中咏叹调在于介入、放慢时间,来表达更深切的情意──因此歌词经常无意义。犹记雷乃曾在访谈中强调了影像的组合最好与音乐有关,不管是从音乐上获取灵感还是透过剪接来制造音乐性,于是朋友关于歌剧的说明倒让我想起了《广岛之恋》的开场:女主角拚命追寻广岛的记忆,那些独白像是咏叹调,带点感伤,但语词本身确实无太大意义,尤其对白指向了在广岛纪念馆等处看到的灾况重建与二手记载,说出的文字成了第三手(且经过主观扭曲后)的资料(为此,雷乃在影像上已经非常清楚地展示了话语所对应的画面);此时还有同床的日本男子不时插入,打断她、质问她“不,你什么也没有见着”,像是宣叙调(反过来)介入,以推展故事。

当然,许多人将《广岛之恋》当作“意识流电影”的滥觞,这种论调多少是排除了那些局部意识流表现的影片如《野草莓》或《白夜》(很巧这两部同一年拍出来的片处理“穿越”的手法皆从戏剧借镜)。但即使时序因为意识而流动,雷乃与编剧家杜拉斯倒是声称全片是“没有闪回”的,可是影片开始不久,床上日本男子抽动的手,引动了法国女子对逝去的爱人所勾起的回忆,影像的今昔并列也暗示了一种时间的回归(闪回),真要说全片没有闪回,雷乃最好再拍一部片来证明──而他真的这么做了,那就是《去年在马里昂巴》:影片中的所有画面,都已经不再有现时、想象、真实、过往影像的分别了,这是对《广岛之恋》的逆转;同样地,在处理“音乐性”也进行了逆转:那位不断进行游说的男子X喃喃自语,反倒像是咏叹调,而坚决否定去年曾经相识的女子A那声声的“不,我们没有见过”又像是宣叙调试图重启故事、发动时间。

既然雷乃自他早期长片作品已经浸濡在戏剧的形式中了,人们若以“转向”来看待他中、后期作品,岂不反而是误解呢?事实上,当他自《生活像小说》开始,一步一步更深入且彻底进入到戏剧的移植,特别像是《通俗剧》、《吸烟/不吸烟》、《别吻在嘴上》以及《心》和《你们什么都还没看见》,从这些作品中保留了部分他早年对材料的重视,但在形式上无疑,他并不再追求“激烈”的手法,或许可以说,雷乃一直都是戏剧人,这是他在短暂的电影学院学习之前与之后热衷的艺术,但作为法国新浪潮时期的中坚人物之一,他只是刚好碰上了现代主义中对于物质材料的讲究,雷乃只是一如他不断声称的那样,“顺应”了时代而已。作为一个彻底的戏剧爱好者,雷乃近三十年的探索,几乎是在《你们什么都还没看见》找到了一个完美的结合,既有观众期待的那种60年代的激烈,又有雷乃自己要的戏剧元素。

死去的剧作家在遗言中邀请了众演员帮他审查新生代演员们重新诠释他的《尤莉狄丝》,但这些演员们,没顾得上屏幕上的排练影像,他们“什么都还没见着”就进入了他们各自的回忆──那些关于昔日演出《尤莉狄丝》的风光。从前被短暂情人拿来质问的语句,现在放到了这群经验老到的演员身上,就彷佛是一种影射:现在的观众总是“知情太多”而迫不及待就当起了评论家的角色,但实际上,你们什么都还没见着呢!因而,本来应该“往前看”(帮忙鉴定新剧团的将来)却“往后看”(回顾各自过往的风采)的众演员好友们,像是前往阴间(剧作家这栋为纪念前一段铭心恋情的城堡)营救尤莉狄丝(即剧作家本人)的奥菲(们),打破了规则,而使得尤莉狄丝必须再死一次。于是喜见剧作家原来没死的演员们开心也只是短暂的,因为他们的缘故影片必须安排剧作家再死一次(而他们大概没想到是自己害死了剧作家)。雷乃透过影片,深刻地完成了戏剧的形式以及“程序”,将影片化为戏剧而直捣戏剧本质。90岁的大师其实只是走回他最本源的兴趣罢了。