“只有在捕鼠的陷阱里才能找到免费的奶酪。”

记者:西里尔·贝南(Cyril Béghin)、让-菲利普· 泰瑟(Jean-Philippe Tessé)

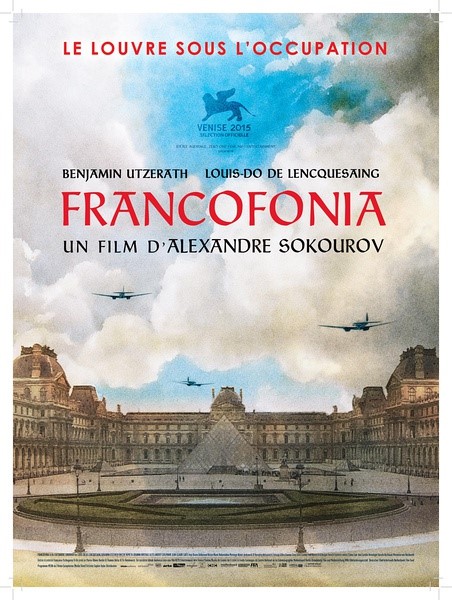

卢浮宫方面同意影片审核通过的具体要求是什么?

我不太想谈审核方面的问题,既不想谈以前在苏联政府统治时期遇到的,也不愿提现在卢浮宫这边的。这个问题在最初商讨时就困难重重。我跟当时的卢浮宫馆长亨利·罗雷特(Henri Loyrette)讲了我的想法,他说他需要一点时间来考虑考虑。他们希望跟我合作来拍摄这部影片,我也很乐意为之,不过我感觉他们只是想要一部介绍说明卢浮宫的片子而已,可我当时的关注点是:卢浮宫是如何在历史上幸存下来的?为此付出的代价是什么?过了不久, 罗雷特就跟我打电话回复说他同意了我的想法。之后法国进行了2012年总统大选,再之后的几个月,新上任的文化部长任命让-吕克马丁内茨(Jean-Luc Martinez)作为卢浮宫馆长。新馆长比较偏重自己的专业领域,但对于广义上的文化并不是很在意。尽管如此,我们还是开始了拍摄工作,之后碰到了不少麻烦事,在这儿也没什么好说的……我大概是在之前同冬宫博物馆(l’Ermitage)、鹿特丹博物馆(le musée de Rotterdam),以及和芬兰、意大利合作的过程中养成了自如安排工作的习惯,所以在拍摄卢浮宫时感觉到从未有过的困难。他们事实上,造成了我们的拍摄工作举步维艰。当我们遇到技术或组织问题时,馆长甚至都拒见我或是制片人。

这么说拍摄计划是在2012年之前就有了?

是,这个想法很早就有了。当时我还在拍《俄罗斯方舟》(Русский ковчег,2002),在看过几本介绍卢浮宫的画册之后,我便萌生了这个想法。冬宫博物馆和卢浮宫是欧洲的两座文化高峰,它们在各自的历史和建筑风格上有很大的不同,艾尔米塔什相对来讲更年轻一些,但它们有一个共同之处,那就是都经历过可怕的革命。与你们法国人想法不同,我十分痛恨法国大革命。没错,你们认为那是一个壮烈的时代,可你们稍微想一想那时有多少无辜的受害者吧。那些法国革命者,不正是之后的斯大林和布尔什维克主义者的老师吗?

这部影片的拍摄历经了很长时间,最终我们看到它内容十分混杂。这是一开始的打算还是在拍摄过程中形成的风格?

一个计划的开始和最终落成之间总是存在很大出入的。制作一部电影的时间不单单包括它的拍摄和后期制作时间,而是应该追溯到最初产生拍摄想法的时候。我不是一个做事情速成的人。心血来潮就马上采取行动,这对于我来说不可能。我需要先明确一项计划的开始,看到它一点点进展,这非常重要。拍电影对于我来说不是一份简单的工作。而且,我并不十分热爱电影,我的真正爱好是文学。随着年岁的增长,我越发觉得我和电影之间并不存在什么有机的联系,我只不过是习惯这个行业罢了。不过最终电影的拍摄并没有花太多的时间,只是在和卢浮宫方面第一次见面后等待的时间比较长。之后我多次去巴黎,去那里散步,看展览,在卢浮宫的档案馆里找资料。我还在这段时间写了点颇具文学色彩的东西,是写给我自己看的。在此期间,制片人要去找投资。因为我想要一些档案馆的图片,所以要有这方面的预算,档案馆的出价很高的。拍摄的时间持续不长,就四周,地点分别在德国、荷兰和卢浮宫。

在荷兰都拍摄了什么?

大海。我们在鹿特丹港进行拍摄。一开始有很多镜头是关于船长的,比如说有些画面是他带领着集装箱船驶进港口,不过这些都没有留在电影里。我们还在海上进行拍摄,但我不喜欢海洋。我曾经在军舰上多次遭遇暴风雨,太可怕了。

影片包括了德国占领时期的卢浮宫、风暴中的军舰以及玛丽安娜和拿破仑的身影,这些内容都在最初的计划里吗?

没错。唯一的问题是:如何用有限的预算去找到能胜任的演员来演这些不同的角色。这些演员虽然只有短暂的出镜,但却要有很强的塑造能力,可以说是需要既简洁又有张力的风格吧?通常情况下,演员们都喜欢饰演重要角色,但在这部片里人物角色的镜头是很浓缩的,所以需要演员在8到10秒钟内将一切都表现出来。跟德国人,荷兰人还有瑞典人不同,法国演员一般对此都不大擅长,法国戏剧演员更是如此。虽然对于法国演员我不是全都了解,但他们大多给我的印象都太温柔了……和格鲁尼亚演员的感觉很像(笑)。一想到这一点我就有些焦虑……抱歉跟你说了这些!但好在选角过程中遇到的人都十分敬业,这要特别感谢我在巴黎的总制片人皮埃尔-奥利维耶巴代(Pierre-Olivier Bardet)先生,能忍受我试镜大量演员的要求,所有人都还那么配合。

电影其中一部分是用法语拍摄的,之前的电影《浮士德》(Фауст,2011)也有大量的德语对白,所以您在拍《德军占领的卢浮宫》时也遇到和之前类似的问题吗?

对于我来说,最重要的应该是演员的语调。判断一个演员好坏的标准不是他的外形或者动作姿态,而是他的语调所传达出的整体气质。当然有的时候会觉得很困难,我需要特别仔细地去听。之前在拍摄《太阳》(Солнце,2005)时,里面有我所不熟悉的日语部分,我也是采用同样的工作方法。为了不出差错,演员需要跟我来对台词。在台词方面,男演员的表现不如女演员。男演员一般都太做作,声音里演的痕迹太重,就为了让自己的发音完美动听。但我不需要这些。面对这些法国演员时,我最主要的要求就是得听到他们所诠释的含义,因为无论什么样的男演员来诠释,含义都是最主要的。音调的作用就像水彩画里的阴影一样,讲台词不是画油画,而是水彩画。总之法语这部分内容我处理着还可以,况且里面的对白并不是很多。而且我的助理阿莱克西·扬科夫斯基(Alexei Jankowski) 法语说得特别好,我的另一个助理(玛丽安娜· 科韧尼娃(Mariana Koreneva) 会说德语。我对于翻译者一般都很有好感。译者们创造了俄罗斯文明,就好像是给它赋予了人形。

您是如何发掘出乔札(Jaujard)和梅特涅(Metternich)之间的这段历史的?

我是通过猜想一点点拼凑起来的。当希特勒的军队进驻巴黎时,必然有一个高级纳粹指挥官会进驻卢浮宫。我也是由此发现了德军所谓的“艺术保护原则“(德语“Kunstrschutz”,指的是要保护敌方的文化艺术收藏品,是德军从一战起所实施的原则,常被用来当做掠夺的借口,并未起到阻止破坏的作用),这个原则其实也可以运用在当今。不久之前我还和在莫斯科的法国大使提到过这件事,请求他让我和北约的首领见面。因为实施”Kunstrschutz “现在已刻不容缓。西方国家从未停止过入侵他国领土的行为,在伊拉克,在伊朗,在阿富汗,在前南斯拉夫……例如海湾战争期间,美国就参与掠夺了巴格达博物馆并且没有受到任何干涉。一座博物馆不是一个国家的私有财产,而是全人类的共同财富。但联合国科教文组织却对此不愿理会也不采取行动。当外来者踏上别人的领土时,应该像保护当地的人民一样保护这里的文化和艺术。听闻此言法国大使说:“是,当然……”从我发现梅特涅就是在法国被占领期间实施艺术保护计划的负责人时,我就和他的儿子取得了联系,并查阅了他的相关档案。我原本也想找乔札的档案,但发现并没有,只找到了几张照片,没有发现有关他的正式资料。我甚至颇费周折才得知他的埋葬地。正如电影中所呈现的:在60年代,他从报纸上得知他被免职的消息,之后不久便消失了。他与家人的关系似乎也很糟糕,以至于在死后什么也没留下,卢浮宫的档案馆里也没有他的遗物,这着实使我感到震惊。一个拯救了卢浮宫的人何以被遗忘到这种程度?而且我也未能获准在他真实的办公室场景中拍摄……我觉得在德国和俄罗斯,那些负责档案资料管理的人员要比在法国更受重视。他们是历史和记忆的保护者。对于他们而言,没有什么是微不足道的,一切都很重要。他们和博物馆一道,组成了历史的链条。发现的过程差不多就是这么一点点进行的吧,我就这么借助于当时的档案和报纸去想象整个事件的发展过程。可以确定梅特涅曾多次到访过卢浮宫,档案馆里有他的名片还有他写给乔札的留言。基于各种原因,我们猜想他们二人常常会面,并且经常不是出于工作原因。

在影片中,有一幕特别美的场景,是两个主人公坐在那听人给他们讲述他们各自的未来。二人对此纷纷表示不相信。梅特涅的不相信很正常,因为在他眼中,纳粹帝国能存在千年;而乔札则不相信后人会对他的所作所为没有丝毫感念。可这也确实是这个人物后来的命运,正如您刚才讲在搜寻拍摄资料时所发现的那样。

一方面,乔札很清楚他的这种处境不会很持久,尽管当时很多法奸和贝当政府相信他们能够持续存立下去,认为希特勒会容许他们的存在。在我看来,贝当当时的这一决定对法国是有利的。这一决定面领着艰难的道德困境,但它仍然是正当的,许多生命得以幸免于死。这部电影就是从这个平衡关系出发的:艺术的代价是什么,生命的代价是什么?在巴黎人能到咖啡馆喝咖啡的时候,抵抗的俄罗斯人尸横遍野。或许他们就是代替别人做出了牺牲,代替巴黎,代替文化做出了牺牲,可是没有人对我们说声感谢。

所以您在影片中加入了列宁格勒保卫战的镜头?

这不是为了比较或是对比,而是当时两边真实存在的情景。这是苏联做出的选择,苏联军队本可以选择不抵抗的。在交战前八个月,有三百万苏联人在东部战线被杀或是被掳。可我们却不能说谁是有罪的。贝当选择做出妥协的决定一定也是相当艰难的,但也是更人道主义的。一切人道主义的选择都会面临一定的道德困境。

人道主义这个词绝不可能用在贝当身上,因为我们知道他是如何在思想意识上背叛自己了自己的国家,并且他还迎合纳粹军折磨囚禁犹太人的要求。

谁知道呢?我们可能无法得知当时的全部情形。想象一下你和你的妻子正走在街上,突然有人袭击你们,为了活命,你会采取什么决定呢?事后人们常常会推诿责任,指责别人,但若自己处在当时的情况下……二战标志着政治危机的开始,现在欧洲各国政党都还在经历着这种危机。这一切都始于希特勒。

电影还给我们呈现了其他内容:两个男主人公置合作协议和虚伪的艺术保护计划于一边,联合抵制,共同挽救了珍贵的艺术品。

没错,这多亏了乔札的明智。他多次向梅特涅求助,请他帮忙释放卢浮宫的工作人员和他身边的犹太人,而这要建立在两人日渐建立起来的信任基础之上。这两个共同继承了启蒙精神的人能够联合起来,因为在他们心中,保护文化比民族冲突更为重要。如果让冬宫博物馆,美国现代艺术博物馆和大英博物馆的馆长坐在一起开会,他们恐怕不会有什么交流障碍。我经常去冬宫,也经常参加这种类型的会面。他们在一起组成了一个理想的人道主义国度。就应该让他们这些人来掌权才对,不过没有哪国的政党选举制度会允许这么干。

那应该建立一个由博物馆馆长组成的政党咯?

没错!(笑)

片中对图像和声音都做了特殊处理,让人感觉这部有虚构成分的电影像是真实的史料一样。

我们是做了很多后期工作。这部电影的剧情很单薄,拍摄的过程也是我们创造素材的过程。但真正的创作,要数在后期制作的时候。这时候我们就不受任何限制了。我们可以改变它的含义,目的,名字,人物,对话,甚至是剧情。电影就像是一棵树一样在不停生长,而不是像钢铁建筑那样一成不变。在制作完成前的每一天它都在变化。我们人在一年中春天和夏天的状态也是不一样的,而拍电影也就是追随人的心境变化的过程,不过有的时候我们也可能会迷失。总之一切都是有生命力的。电影艺术和时光的联系很紧密,我们的工作也是随着时间向前推进的。时光变换中有一种艺术美在里面。电影当然也和它的内涵息息相关,尤其是对于男性视角的电影来说,这和女导演的情况不同。就好比是不同的器械,不同的电子设备一样,女性会产生一种特殊的化学反应。

那如果说男性视角的电影和它的内涵紧密相关的话,那么女性电影呢?

和感官刺激有关!嗯,您自行理解吧(笑)。我可不是说它不好,给观众带来感官刺激是很好很有用的。刺激之后,女性常常能引发孩子们深入的思考。

这是影片中玛丽安娜的形象所表现出来的吗?

不……这个角色是民主的诗意化表达。民主是一种很诗意的概念,跟现实生活毫无关系。在俄语里,民主是一个阴性名词,跟在法语中一样,这不是偶然的。而且民主的口号也常常很诗意很理想化,完全在现实生活之上。

‘’革命“也是一个阴性名词……

所以她要吞食自己的孩子!

片中呈现了法国大革命的画片:在一群男人正商讨合作协议时,“革命的自由女神”像浮了出来,像是要给人以这种感官刺激。在这一部分,您是否融入了一些您所厌恶的革命观念呢?

这个问题比较尴尬,我们最好换个话题……说到底这是你们法国人的事儿(笑)!

让我们回到一开始的问题:您是否想把这部影片拍成“想象的史料“?

“想象的史料“,这对于我来说算是一个终极目标了。但我不觉得我达到了这一程度。有许多方面我都没法做到,这个片子里也有许多我不喜欢的地方,很难跟你说起。因为工作条件的限制,要想达到电影的完美境界几乎是不可能的。我曾经见过索尔仁尼琴(Soljenitsyne,俄国作家)是怎么工作的。他写下一个词,给它变换词性:这是个动词,再加个主语,然后反复琢磨。之后再写一个词义不同的句子。第二天又把整个句子都划掉了。你想想要是我也用这种方式工作的话……拍《浮士德》的时候,我们只有36天的拍摄时间。恐怕只有我这样的疯子才会想着在这么短的时间内拍完《浮士德》,可以说有些精神分裂了。没有哪个作家接受在一个月内写完一部作品,很不幸,这就是我们所面临的工作条件。完美的电影,我只在杜甫仁科(Dovjenko)的作品,有时也在伯格曼(Bergman)的作品里见到过。电影作品很少能够经受住时间的考验,通常一部故事片用不了三年就会过时。电影艺术生来就有缺陷(一般这些缺陷都是导演自己所造成的),然后迅速地自我消亡。一部电影若是过了五六年后还能存活,那已经很惊人了。但它会像一头因衰老而变形的犀牛一样难看:演员的表现矫揉造作,蒙太奇手法不值一看……没人知道这是为什么,那些所谓的电影专家也不能解释为何故事片会淘汰得这么快。电影中的一些艺术手法会过时,一些常用寓意也会过时。如果一部电影里有太多歇斯底里的艺术表现的话,那它甚至会消亡得更快。

那为何绘画和文学就没有这么的“先天不足“呢?

因为作家和画家是自由的。如果绘画也和电影一样那么依附于时间的话,那它可能会衰亡得一样快,想象一下如果它也是动态的,也是跟电影一样通过感光来表现出图像的立体感……谢天谢地,事实不是这样。由于它的平面性,绘画给我们确保了一个完全不同的世界。电影工作者所使用的那些光学设备其实是一种陷阱。设计摄影机的工程师和使用它们的电影拍摄者们,他们的想法根本就不同。俄语里有句谚语大概可以说明这一点:“只有在捕鼠的陷阱里才能找到免费的奶酪。”

您经常说电影是一种太过年轻的艺术,或者说电影诞生得太快了。那您为何还要让它担当重任,就比如在《德军占领的卢浮宫》里,去呈现那些最古老的艺术品,走进广阔的历史时期?

要不还能用什么方法?电影是个小偷,它常常窃取其他的艺术形式。从戏剧那里窃取编剧方式 ,从文学那窃取叙事方法,从音乐那里学习配乐,从绘画,摄影和建筑艺术里学习图像剪辑。电影还剩下什么呢?那就是时间,随时间而变化的关系和冲突。

所以电影在这方面有它自己的优势吧?

不,不是优势,这是电影艺术的弱势。一个小偷能有什么强项呢?如果人们捂紧口袋,不让他再窃取,他还能有什么呢?

或者说更准确点讲不是电影的强项,而是它的展现力,电影能够把他偷取来的东西呈现出来。

不,它什么也呈现不了(笑)。没有什么东西是属于电影的。

但电影所做的不正是您在《德军占领下的卢浮宫》里所做的吗?将图像汇聚在一起,将卢浮宫与冬宫进行对比,将人物的过去和现在进行对比,等等。

是,这也是为何说电影是无力的。这甚至正是它无力的表现。我不喜欢电影,却不得不干这一行,这是我的宿命。我学着在这个领域里只做一些不重要的工作……不过我很热爱文学,那是一切的源头。一本《包法利夫人》就囊括了一部电影的全部。从这部文学作品出发,若还是不会拍电影就称得上愚蠢了。我压根不知道有谁是做不成导演的,因为电影艺术就是个能让人随意进出的大杂院。人们可以在那谈论任何话题,互相炮制各种主题。就比如说有关同性恋的电影,其实大部分都拍得毫无艺术感可言。我不是反对这个主题,我只是反感一些人的创作方式。他们只是加工一些现成品,根本不是艺术创作。你可以拿它们和伯格曼的《假面》(Persona,1966)、《呼喊与细语》(Viskningar och rop,1972)作比较,后者就从来不将性爱直接表现出来。我并不是说反对那些描绘性爱的电影,我觉得一些色情片也是有艺术价值的。但在今天,电影已经变成了一把生锈的刀,电影人不负责任地拿它来伤人。这种视觉武器所造成的伤害是无法痊愈的。我们可以医治好很多伤病,但是视觉上的破坏却是致命的。因为它会直接伤害人的心灵,侵害人的思维。对此,我深信不疑。

翻译:DaringDabbler

校正:Piggy