10月初在英格兰时,我接受了《帝国杂志》(Empire)的采访。我被问到一个关于漫威电影的问题。我回答了。我说,我试着看了其中几部,但它们不适合我,比起我一生所了解和热爱的那些电影,它们在我看来似乎更接近主题公园,到最后,我觉得它们不是电影(cinema)。

一些人似乎抓住我的回答的最后部分不放,视之为侮辱,或是我本人憎恶漫威电影的证据。如果有人着意要从那样的角度描述我的话,那我也没有办法。

许多系列电影是由有着相当才能和艺术技巧的人制作的。这个你能在银幕上看到。事实上,这些影片本身不吸引我,与个人口味和性情有关。我知道假如自己年轻一些,假如我成熟得晚一些,可能会对这些影片感到兴奋,甚至可能想自己也拍一部。但我已经长大,并且形成了对电影的理解——它们是什么以及它们可能成为什么,这个理解和漫威世界的距离,就像地球和半人马座阿尔法星系的距离一样遥远。

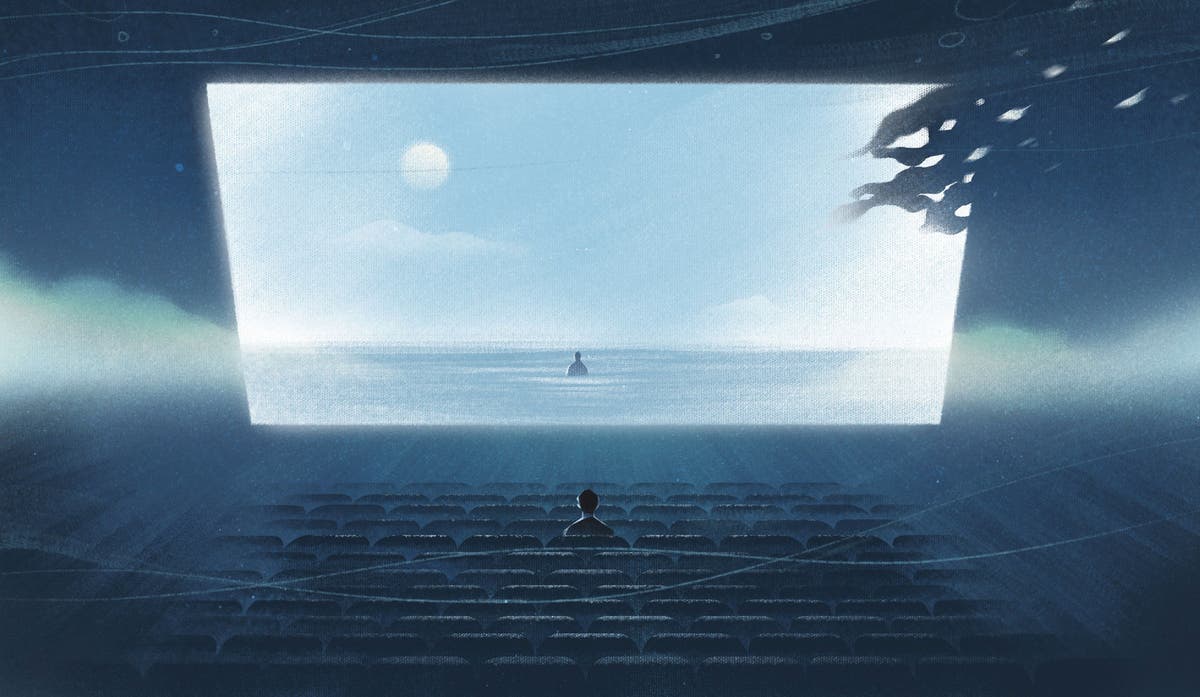

对于我、对于我所喜爱和尊敬的电影人、对于大致和我同一时期开始拍电影的朋友们来说,电影是关于启示的——美学、情感和精神上的启示。它是关于人物的——人的复杂性和他们矛盾的、有时是悖谬的本质,他们可以彼此伤害、彼此相爱、突然面对自己的方式。

它是关于在屏幕上、在它加以戏剧化和诠释的生活中,直面意料之外的事,并以艺术的形式扩大对可能性的感知。

而这对我们来说恰是关键之处:它是一种艺术形式。当时,对这一点存在一些争论,于是我们坚持电影与文学、音乐或舞蹈相当的观点。并且我们认识到,艺术可以在许多不同的地方以同样多的形式出现——在塞缪尔·富勒(Sam Fuller)的《钢盔》(The Steel Helmet) 和英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)的《假面》(Persona)里,在斯坦利·多南(Stanley Donen)和吉恩·凯利(Gene Kelly)的《美景良辰》(It’s Always Fair Weather)及肯尼斯·安格(Kenneth Anger)的《天蝎星升起》(Scorpio Rising)里,在让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)的《随心所欲》(Vivre Sa Vie)和唐·西格尔(Don Siegel)的《杀人者》(The Killers)里。

或者在阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)的电影里——我想你可以说希区柯克自成一个系列。或者说他是我们的系列。每一部新的希区柯克电影都是一个事件。在最老的影院之一、在满满当当的影厅里观看《后窗》(Rear Window) 是一次非凡的体验:那是观众和影片自身之间的化学反应制造出的事件,令人兴奋不已。

从某种程度上,某些希区柯克电影也像主题公园。我在想《火车怪客》(Strangers on a Train),其中的高潮部分发生在一个真实游乐园的旋转木马上;还有《惊魂记》(Psycho),我是在首映当天看的午夜场,那次经历我永远难忘。人们前去感受意外和惊悚,他们没有失望。

六七十年后的今天,我们仍在看这些片子,并对它们赞叹不已。但我们一再回顾的是那些惊悚和震惊吗?我不这么看。《西北偏北》(North by Northwest)里程式化的场景固然出色,但没有故事核心的痛苦情感,或加里·格兰特(Cary Grant)所饰角色绝然的迷失,它们不过是一系列不断变化、优美的构图和剪裁。

《火车怪客》的高潮部分是一项惊人的成就,但如今引发共鸣的,是两个主要角色之间的互动,以及罗伯特·沃克(Robert Walker)着实令人不安的表演。

有人说希区柯克的影片有一种雷同,或许这是对的——希区柯克本人也想过这个问题。但当今系列电影的雷同又是另外一回事。我所知道的定义电影的许多元素,漫威系列里都有。它所没有的是启示、神秘或真正的情感危险。没有什么面临风险。这些影片是为满足一套特定的需求而制作,并被设计成数量有限的主题的变体。

它们名义上是续集,但在精神上是重复的,其中一切都经官方认可,因为不可能有其他形式。这就是现代系列大片的本质:市场调查、观众测试、审查、修改、翻新和再加工,直至可供消费。

换言之,它们和保罗·托马斯·安德森(Paul Thomas Anderson)、克莱尔·丹尼斯(Claire Denis)、斯派克·李(Spike Lee)、阿里·艾斯特(Ari Aster)、凯瑟琳·毕格罗(Kathryn Bigelow)或韦斯·安德森(Wes Anderson)的电影大相径庭。当我看那些电影人的影片时,我知道自己可以看到全新的东西,进入意想不到、乃至无以名状的体验领域。用移动的画面和声音讲故事还有着什么样的可能性?他们的影片会扩展我对此的感受。

你可能会问,我这是怎么了?为什么就不肯放过超级英雄电影和其他系列大片呢?原因很简单。如今,在美国和世界各地许多地方,如果你想在大银幕上看到些什么,系列大片是你的首选。这是电影表演的艰难时期,独立影院比以往任何时候都少。规则遭到颠覆,流媒体成为主要传播系统。不过,我认识的电影人里,没有谁不愿为大银幕拍电影,没有谁不愿在影院面向观众放映电影。

虽然刚刚为Netflix拍完一部影片,但我也是如此。Netflix,也只有Netflix,允许我们以我们所需的方式拍出了《爱尔兰人》(The Irishman),为此我永远心怀感激。我们有了一扇通往影院的窗口,这非常好。我可想让这部电影在更大的银幕上播放更长时间?当然如此。然而,不管你同谁合作拍电影,事实是,大多数多厅影院的银幕上还是充斥着那些系列大片。

如果你告诉我,这只是供求关系而已,无非是将人们想要的提供给他们,恕难苟同。这是一个先有蛋还是先有鸡的问题。如果只向人们提供一种东西,没完没了地只卖这种东西,人们当然就想要更多这种东西。

但是,你可能会说,他们就不能回家去,在Netflix、iTunes或者Hulu看他们想看的东西吗?当然可以——在任何地方都可以,但不是在大银幕上,而电影人还是最想让自己的作品在大银幕上被世人所见。

我们都知道,在过去20年里,电影行业在各个方面都发生了变化。然而最有威胁性的变化是在黑夜掩盖下悄悄发生:风险在逐渐稳步消失。今天的许多电影都是为即时消费而生产的完美产品。其中很多亦是由才华横溢的团队所创作。尽管如此,它们缺少电影艺术所必需的东西:艺术家个体一致的愿景。理应如此,因为艺术家个体正是最危险的因素。

我当然不是说,电影应该是一种受到额外资助的艺术形式,或者它曾经受此优待。当好莱坞片厂制度还存在,并且运转良好的时候,艺术家与商业经营者之间的张力频繁而激烈,但这是一种充满创造性的张力,为我们带来一些有史以来最伟大的电影——用鲍勃·迪伦(Bob Dylan)的话说,其中最好的影片“充满英雄气概和远见卓识”。

如今,这种紧张关系已经消失,电影行业里的一些人对艺术问题全然漠不关心,对待电影史的态度轻蔑专横——这两样加起来真是要命。可悲的是,我们现在有两个互相独立的领域:一个是全球范围内的视听娱乐,另一个是电影艺术。它们仍然不时重叠,但这种情况越来越少见。我担心其中一方的经济优势会将另一方边缘化,甚至缩小另一方的生存空间。

对于那些梦想拍电影的人,或者那些刚刚起步的人来说,现在的情况很残酷,对艺术来说很不友好。只是写下这些话已令我心中充满哀伤。

|翻译:晋其角、李建芳 原文发于2019年11月4日