斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)在1953年导演了电影《恐惧与欲望》(Fear and Desire),从而正式成为一名导演。在此之前,他是一个杂志摄影师。1956年他导演了低成本电影《杀戮》,正是因为这部电影,他第一次受到影评界的关注。从那以后,包括《杀戮》(The Killing)在内,他总共导演了六部电影。尽管很少,但都非常著名,其他五部电影包括:《光荣之路》、《斯巴达克斯》、《洛丽塔》、《奇爱博士》和《2001太空漫游》。在这几部电影中,可能没有哪一部像《2001太空漫游》一样不幸,受到批评界如此严厉的恶评,但同时《2001太空漫游》却获得巨额票房收入,其他几部电影没有哪一部能在票房上与之相提并论,这实在是有违常理。

为什么批评界的评论与商业上的收入反差竟如此之大?库布里克承认在纽约的第一次至关重要的预映是一场灾难。他还承认那也是他自己第一次与观众一起观看这部电影,他意识到观众对这部电影的反应十分平淡,于是在正式上映的电影版本中做了三十处删减。在电影预映后的一周内,他把电影缩减了十九分钟。

评论界称这部电影是“一部超级烂片”,最好的评论就是把它称作“一次光荣的失败”,但是很多观众看过删减后的版本,都认为这是一部有史以来最刺激的视觉盛宴,难道几处删减就能把这样一部失败的电影变为一部成功之作吗?莫里斯·拉普夫(Maurice Rapf)当时是《生活》(Life)杂志的一名评论家,他非常赞赏删减版,他找到库布里克让他解释一下电影的这些变化。接下来的内容节选自库布里克的回答与评论,主要是关于电影技术林林总总的问题。

从开播那天起,电影《2001太空漫游》就一炮走红,花钱去电影院观看电影的观众对这部电影反响热烈。所有的剧院经理都说,他们只能用一个形容词来概括这部电影的上座情况,那就是“不同凡响”。因为有相当多的人看完这部电影,还要买票去看第二次、第三次甚至第四次。这些经理都说,这部电影每次播放完,人们都会过来问他们什么时候还能再次买票来看。因此,这部电影第一次上映(试播)时,观众反应冷淡,我想原因在于观众,也在于未删减版的电影过于冗长。这部电影几乎完全违反了电影界和传统三幕剧的常规。没有几部电影比《2001太空漫游》更违反常规了,当然这些违反常规的电影都不是大片。我不知道为什么会有这么一群什么都不愿接受的人,但是的确有这样一些人存在。

首先,据报道,现在看这部电影的观众中有百分之八十年龄为35岁或35岁以下,年龄最小的只有5岁。我想说的是在那次预映的时候,一定有90%的观众年龄在35到60岁之间。同样是去看电影,观看预映的观众与现在买票看电影的观众是年龄段不同的两拨人。

其次,虽然在纽约,观众对这部电影反应冷淡,但是,出于某种奇怪的原因,在其他地方,情况却并非如此。我没有时间弄清其中的奥秘,但我知道在芝加哥四分之三的评论是赞扬这部电影的。在波士顿,所有的评论都是赞扬的,包括那些你们以为不会喜欢这部电影的评论家,比如马乔里·亚当斯,他说这部电影好像提升了我们的生活水准,同时也拓展了我们的视野。在除纽约以外的所有其他地方,这部电影实际上获得了一致好评。我不知道为什么纽约的观众反应如此冷淡。除了个别观众对这部电影略有微词外,其他所有观众都对这部电影反响热烈,十分喜爱。在剧院经理们能记起的电影中,这部电影是最受观众喜爱的,也是观众反应最热烈的。

就我自己而言,我在自己每一部电影的放映期间都能收到十一二封与该电影相关的信件。自从这部电影开播以来,我每天大约能收到两封信。有两三封信比较古怪,信中说要我把钱还给他们。其他的信中有的说:“这部电影改变了我的生活,”还有的说:“这部电影我看了六次,”其他一些信也说了诸如此类的话。所以各项指标都表明,由于某种奇怪的原因,预映那天晚上,观众的反应非常糟糕,但这并没有代表性,并不能说明预映之后的正式放映情况会与之相同。

看完预映后,我自始至终都在设法使这部电影情节变得紧凑。我都开始考虑从第一幕重新制作,尽管那次预映后,观众总的反应并不具有代表性,而且反应也不好,当我与观众一起观看电影时,我还是看到一些我个人认为进展不错的地方。或许最难办的事就是决定给电影中的每一个元素多大的权重。我一遍一遍地看这部电影时,我就感觉到,在整部电影中,哪些地方我应该再把情节安排紧凑些,于是我砍掉了十九分钟,这部电影原先是两小时四十一分钟。

很多观察敏锐的人,还有大量的普通人,看完这部电影未删减的版本后,都十分喜爱。我相信并不是我在预映后做的一些改变起到了关键性作用。我想删减后的电影只是紧凑了些,一些边缘人如果看未删减版,本来可能会变得烦躁不安,现在看删减后的版本也不会变得焦躁了。但是那些喜爱这部电影的人也会喜欢原先长度的电影,而那些憎恨原先长版本电影的人,也会憎恨目前删减过长度的电影。

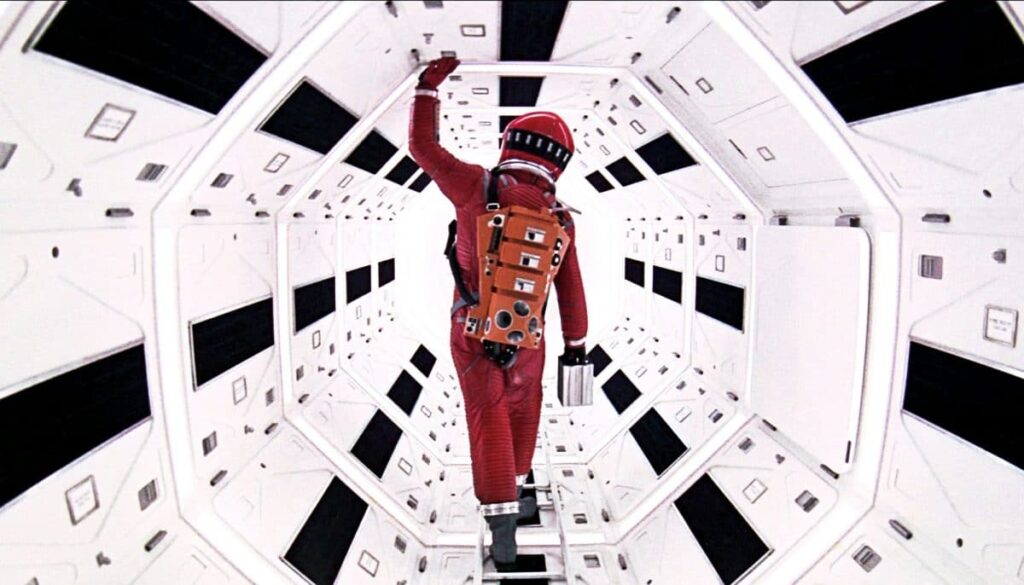

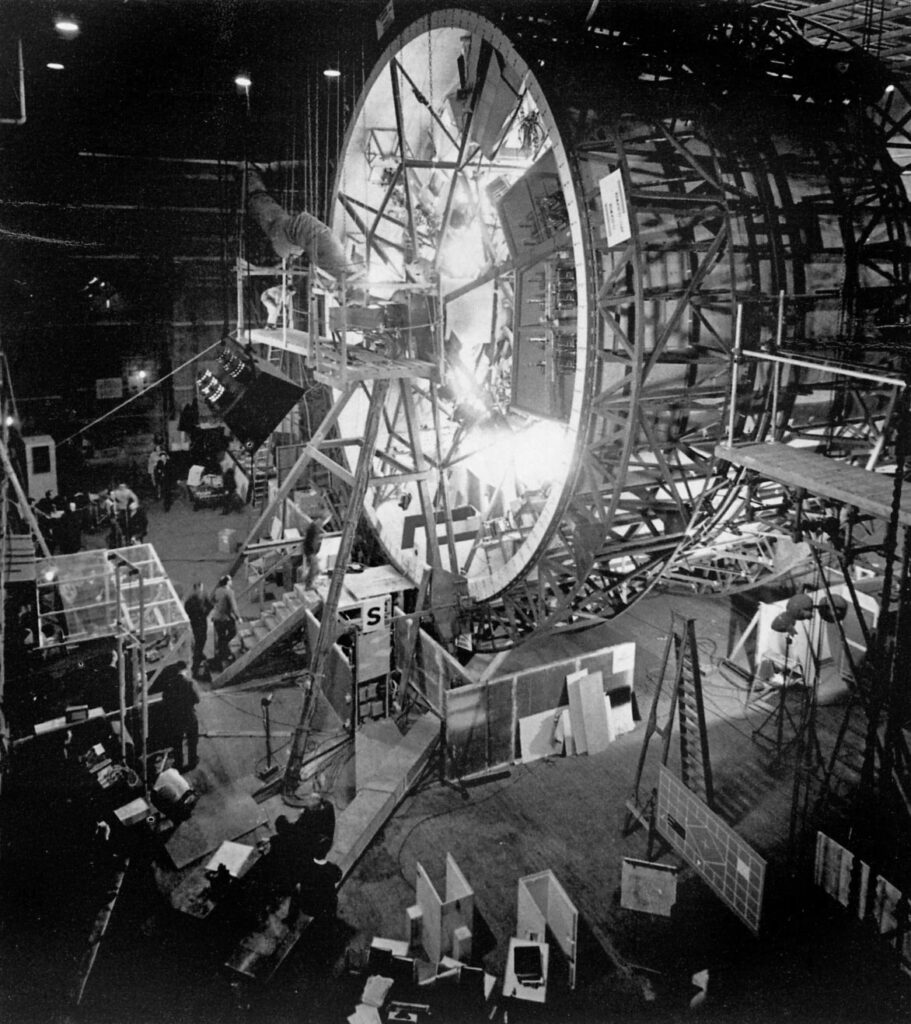

特效制作非常耗时,这也是这部电影迟迟不能发行、直到最后关头才发行的原因。我用了一年半,实际上从1966年6月一直到1967年3月初,我一直在仔细审阅这205个特效镜头。工作人员在处理胶卷底片时,最后的几个特效镜头才被送到加利福尼亚。没有这些特效镜头,我们是不可能完成这部电影的。几乎在每组镜头中,这些特效镜头都是互相协调的整体,除非是每次看整组镜头或是看一卷镜头,否则这些镜头就不是真正组合在一起的。

在这部电影中投入的钱都在银幕上显示了出来。大多数电影中,都有一群人互相讲话,导演利用三四个这样的布景拍成电影,都是那么回事。真的没什么好看的,每个人都在期待着看一组大型动作镜头。我记得小时候,看了一部又一部战争电影,电影中约翰·佩恩(John Payne)和伦道夫·斯科特(Randolph Scott)会一直谈话,说个没完,而观众却在等待着大规模的进攻,这种电影看着让人觉得沮丧。最后在电影快结尾的时候,总攻开始了,只有两分钟,还是几个伪装镜头和很多假动作。看这部电影时的其他感受我都忘记了,只记得电影对我来说,反正是令人失望的,因为我真的在银幕上看不到任何漂亮的或有趣的东西。大部分情况下,电影只不过是摄影,很多人互相谈论电影的布景是否有趣,演员是好是坏。从本质上讲,电影受到严重束缚,成了叙述详尽的三幕剧,范围极其狭窄。打破这种形式会碰到很多麻烦。

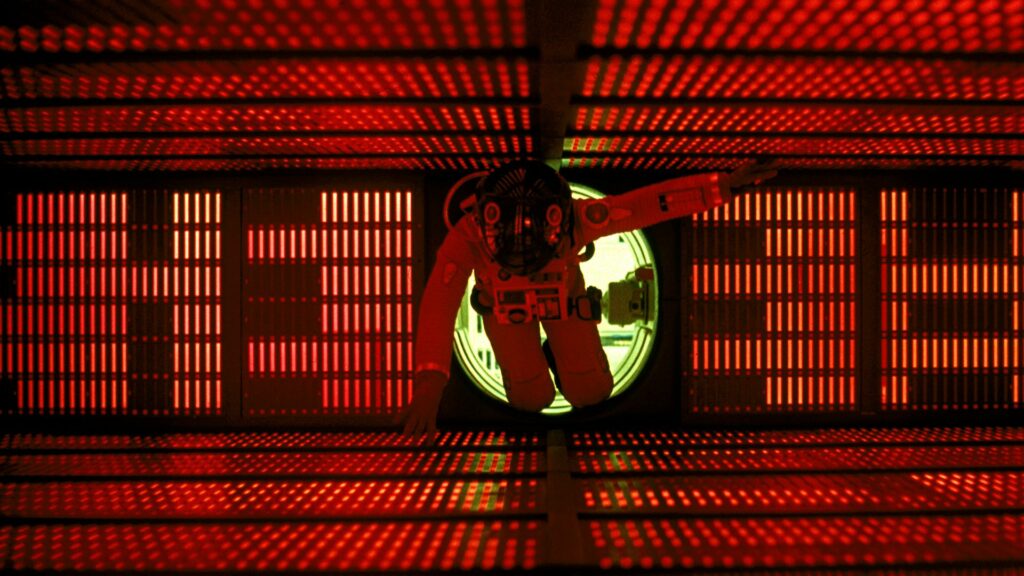

在电影《2001太空漫游》中,打动观众的东西就是视觉意象。有些人对这部电影没什么反应,我还需要想出更好的解释,现在我先把这些人归结为“凭听觉记忆的人”。看过这部电影的每一个孩子——我跟二三十个孩子聊过这部电影——都知道弗洛伊德博士去了月球。如果你问他们:“那你是怎么知道的呢?”,他们就会说:“嗯,我们看到了月亮呀。”然而有很多人,甚至包括一些评论家,都认为他去了克拉维斯星球。他们为什么会认为有一个克拉维斯星球呢?我永远都不明白。但是这些人看电影时确实听到剧中有人问弗洛伊德博士:“你要去哪里?”他回答说:“我要去克拉维斯。”听到这个解释,我才明白,那时大多数人都不知道克拉维斯是月球上的一个火山口,但对我来说,用克拉维斯火山来指代月球非常逼真而且也有真实感。他肯定不会说:“我去月球上的克拉维斯火山。”对于很多人来说——轰的一声——这一个词就印在了他们的脑海里,他们就看不到十五个月球的镜头,他们就看不出他们要去月球。

人们都局限于用言语来传递信息,其实用视觉意象及音乐来传达信息要比光用言语这种单一的方式效果好。要知道,言语具有很强的主观性,表意功能也是有局限的,如果用言语来描述一件艺术品的话,再精确的语言,都会立刻限制观赏者可能产生的情感上的反应,还有下意识的感觉。电影本身已经限制了人们的思想与感觉,因为电影中表现出最关键的东西还是用语言来传达的。情感是支撑电影的重要工具,所以我们让演员们尽力去酝酿出某种感情,并把它演绎出来,在拍电影的过程中,诸如此类的环节,都是基于语言交流来完成的。

《蓝色多瑙河》这段乐曲气势恢弘,与太空站优美的运动画面珠联璧合,十分相配。对我来说,音乐与画面的巧妙搭配似乎只是整个拍摄过程中所有完美环节的一个代表。而且选择《蓝色多瑙河》作为背景音乐还有助于人们摆脱旧有的错误思想,他们以前固执地认为太空是非常诡异而奇特的。太空旅行很快就会变得非常普遍,因为它的美妙,太空旅行将会变得十分重要。在我看来,《蓝色多瑙河》这支乐曲宏伟瑰丽,用来做背景音乐非常合适,尤其是在我决定采用已有的音乐而非原创音乐时,我就下决心选择这首乐曲。

电影剧本是人类想出的写作形式中最缺乏交互性的一种。不管是传达情绪,还是表现意象都很难。你可以传达对话,但如果你坚持剧本写作的常规,你的描述必须像电报一样简短。你无法创造出一种气氛或任何类似的东西,于是亚瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)和我共同创作的一篇大约四万字的散文。这就是这笔生意(拍《2001太空漫游》)及其预算支出的基础。在这个基础上,我和亚瑟把这些文字改成了电影剧本,而亚瑟就以电影剧本为基础写了一部小说。

我总是说,要拍好电影,有两个人是值得我们学习的,这两个人就是查理·卓别林和奥逊·威尔斯,他们分别代表了两种截然不同的电影创作方式。卓别林的电影是最天然的,最简单的,缺乏电影艺术的运用。他只是把影像搬到了银幕上,真正重要的是电影的内容。威尔斯处于最佳状态时,可被称为传统电影风格的设计师,而且风格多样。我想或许爱森斯坦可能是更好的例子。对我来说,卓别林的电影只有内容没有风格,爱森斯坦只有风格没有内容。《亚历山大·涅夫斯基》(Alexander Nevsky,1938)从风格上讲可能是有史以来拍得最美的电影。而这部电影的内容却是个很低能的故事,讲述方式也很低能,里面充满谎言,这是最不诚实的电影。我再想想,或许研究卓别林的伟大电影和《亚历山大·涅夫斯基》都是非常值得的,因为在研究过程中,你会发现,怎么两种完全不同的方式都能拍出令人着迷的杰出电影。

人们现在意识到创作一部电影是多么容易。每个人都知道你有一架摄影机和一部录音机,然后就到了关键的地方,一个电影创作者就跟一个去买了纸准备写作的小说家一样,可以自由选择拍什么电影。我没有看过所有的地下电影[译者注:地下电影(underground film)是指上世纪五十年代末出现在美国的实验性影片运动,主要是秘密放映个人制作的电影。不久后,这个词就被用来指称美国和西欧的一切实验电影。],我已经有三年没看了。如果他们现在还没有拍出令人震惊的打破常规的电影,毫无疑问,在某个时候,一定有人会做到的。首先,他们都需要再多一些经验。现在已经发展到只用几千美元就可以拍一部电影的时候了,现在绝对有很多很多人都能搞到几千美元,如果他们真的特别需要钱的话。

|访谈全文发表于《生活》杂志1968年6月7日,此文为部分摘选

|译文来自网络,译者不详,如有译者信息,还望告知!